淺談小學數學教學中應用信息技術的策略

陳萍

為推進教育信息化的進程,教師在教學中需要合理地利用互聯網等學習資源,為廣大學生營造合理的網絡學習氛圍,促進學生積極地進行高質量的學習。信息技術的使用能促進學生進行有效的問題探究,從而切實增強和提高學生的自主學習意識。

一、利用信息技術,讓學生在情境中學習概念

數學知識具有一定的抽象性與枯燥性,為提升學生學習數學知識的興趣,教師可以利用便利且豐富的信息技術資源來創設學習情境,調動學生的興趣,引發學生的數學思考。

例如,教學人教版三上“周長”的內容,這部分的重點是要理解“一周”的含義。教材中沒有明確給出周長的定義,而是通過圖片讓學生觀察生活中的具體事例來體會“周長即封閉圖形一周的長度”。但由于三年級學生還處于形象思維向抽象邏輯思維過渡的階段,再加之教材上本節內容是引導學生從實物抽象出圖形,學生理解起來有些難度,部分空間感較差的學生不能很好地理解周長的概念。此時,借助信息技術展示直觀的動畫,既能讓學生在動態的情境中感知周長的含義,同時也有助于發展空間觀念,滲透化曲為直的數學思想。教師先讓學生利用平板電腦,觀看動畫人物三次繞操場跑步的情境,感受跑一圈必須具備的條件:從起點開始(位置),繞邊線(運動),回到起點(目標)。在前一環節揭示周長的概念之后,教師再創設了描一描的環節,引導學生把生活中具體的物體抽象成圖形;在平板電腦上出示一些平面圖形(三角形、長方形、不規則圖形等),讓學生描出這些圖形一周的邊線。學生在以上幾個環節的認識基礎上,強烈地感受到這些圖形一周邊線的長也就是這些圖形的周長,使學生從對“一圈”到“一周”的含義有了全面的理解,也掌握了周長的概念。

二、利用信息技術,提升教學效果

教師應注意小學生的年齡、心理、喜好等因素,以新穎、獨特的課程內容來啟迪和激發學生的學習興趣。教師應根據不同的學習任務及不同學生對課程的學習需要,充分利用各類教學資源(如電子閱覽室、多媒體教室等設施),在教學資源的使用中實現師生間、生生間的交流與互動。同時,教師應善于利用信息技術手段收集學生的學習情況,通過數據分析為做好學生評估及改進教學積累素材。

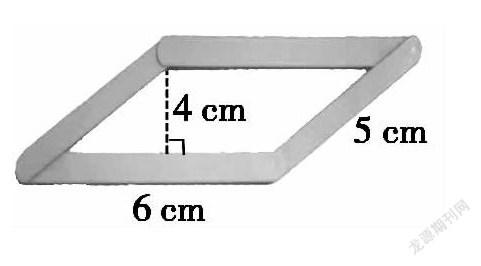

如在教學“平面圖形的面積和周長”后,教師通過學校數據庫,找到了一道練習題:一個長方形框架(如右圖),拉一拉后變形成了一個平行四邊形。原來長方形的面積是)平方厘米。(1)22,(2)24,(3)30(4)以上都不對。在電腦顯示題目后,學生用反饋器選擇答案,教師用反饋器查看學生的答題情況。從電腦的統計結果看,部分學生選(2),也有一些學生選擇(1)。此時,教師引導學生再次讀題:一個長方形框架,在拉的過程中變成平行四邊形,4厘米是平行四邊形的高,24平方厘米是拉后平行四邊形的面積,再推回去,求原長方形的面積。同時,教師通過操作電腦,拉住平行四邊形的一個角進行推拉,將圖形轉化成面積更小的平行四邊形,最后推拉成長方形。學生恍然發現在推拉平行四邊形的過程中,各條邊的邊長沒有變化,長還是6厘米,寬還是5厘米,所以原來長方形的面積應該是30平方厘米。通過電腦的演示,學生發現在圖形推拉過程中,周長沒有變化,面積變了。整個過程,通過信息技術的運用,變平面圖形為直觀顯示,有效促進了學生對知識的理解。

三、利用信息技術平臺展開討論交流

要提高教育信息化課堂教學質量,就必須注重對學生整體數學素養的提升,鼓勵學生利用信息技術展開自主學習和共同討論。也就是說,教師要引導學生從課堂上單純的自我思考轉變為學生與學生之間的學習信息共享,促進學生在信息互動中獲取更多的知識。

如在學習“平行四邊形的面積計算”時,學生通過剪、移、拼的操作,將平行四邊形轉化成一個長方形,體會等積變換的方法。而在學習三角形面積公式時,學生往往不能憑借平行四邊形面積公式推導的經驗,將求三角形的面積計算問題轉化為已學圖形面積的問題,因而教師組織學生共同探究,將兩塊完全一樣的三角形拼成平行四邊形進行面積求解。課前,教師先讓學生自主觀看微課“三角形面積公式的推導過程”,然后讓學生在學習網站的留言板上展開討論“三角形面積=底×高:2,為什么要除以2”。有的學生在留言板上說自己通過畫圖,發現兩個直角三角形可以拼成長方形;有的學生發現兩個銳角三角形或鈍角三角形可以拼成平行四邊形,而長方形和平行四邊形的面積公式在之前已經學過;一些學生說兩個三角形只能沿著最長的邊才能拼組成平行四邊形…學生通過自主觀看微課,紛紛闡述了自己的發現,對問題有了初步的認識。課堂上,教師引導學生小組合作,用平行四邊形面積的探索過程來進行三角形的學具操作。學生在操作及討論中,發現只要用兩個完全一樣的三角形都可以拼出長方形或平行四邊形,發現了三角形和拼組后的平行四邊形相互間的邊長關系,順利推導出了三角形的面積公式。這樣通過微課導學及學生討論,讓他們前期對問題有一定的思考,再通過課堂上的學具操作,順利地解決了問題。

四、在課外延伸中拓展學生知識面

在面向未來的學習中,很多知識并不都是通過課堂教學中教師的傳授而獲得的,并且一節課只有40分鐘,有些數學問題無法展開豐富的交流和延伸,而通過課后的網終平臺,學生可以開展進一步的學習和交流,這樣就能彌補課堂教學的不足,并能讓學生得到多元的發展。

例如,人教版六上“確定起跑線”的內容,確定起跑線是一種多維度交互的學習活動,既涉及圓的概念知識,也涉及圓的周長等知識。某教師引導學生探討一系列有內在聯系的問題串“起跑線在前面的選手是不是跑的路程短”“每個選手跑的路程應該是一樣的,為什么起跑線不一樣呢”“每條跑道的起點不一樣,那么終點也要不一樣嗎”,引導學生在討論和探究中不斷靠近核心問題:各條跑道的起跑線該相差多少。學生在小組討論交流中,不斷補充、修正各自的觀點,加深了對問題的理解和對學科知識的掌握。在課堂教學之后,教師安排問題讓學生進行課后延伸:在400米跑道上進行200米比賽,怎么確定起跑線?在400米跑道上進行4×100米接力賽,怎么設計每條跑道的起跑線?讓學生與信息學科教師交流,學會使用繪圖軟件與航拍技術,從而繪制出比賽跑道的示意圖。學生再利用信息技術進行簡單的文字和圖片整理,學習繪圖軟件的簡單使用,這樣既學到了信息技術方面的知識,也加深了對數學知識的理解。

總之,在信息技術的支持下,教師應該合理地利用信息技術輔助教學,鼓勵廣大學生充分利用信息資源進行自主學習和合作探索,培養和發展學生的獨立思考能力和合作共享能力,從而提升學生的學習素養,提高課堂學習效率。

(作者單位:福建省福州市錢塘小學屏北分校責任編輯:王振輝)