職業化進程中農民職業教育與培訓研究回顧、熱點與趨勢

吳兆明

(無錫職業技術學院,江蘇 無錫 214121)

“三農”的發展是國家穩定發展的基礎。長期以來,國家高度重視農村的發展與進步。農業、農村的不斷發展,農業技術應用與農業發展模式的不斷變革,廣大農民是承載農業、農村發展的關鍵人力資源基礎。隨著農村產業變革發展,農民也經歷了“身份農民—職業農民—新型職業農民”的農民職業化發展進程。長期以來,國家層面高度重視農民職業教育與培訓,農民職業化發展進程中的職業教育與培訓受到學術界的密切關注,研究熱點不斷涌現。中國知網的文獻分析統計結果顯示,農民職業教育與培訓的研究發端于90年代初期,當時主要聚焦于農民生產相關的職業培訓;進入21世紀,農村發展進入新農村建設時期,如何提高新型農民的職業能力逐漸引起學術界的重視,職業農民的職業教育與培訓研究也隨之成為研究熱點;2012年黨中央首次提出大力培育新型職業農民后,國家層面高度重視新型職業農民的培育工作,每年的中央1號文件均提出大力培育新型職業農民,新型職業農民培育引起學者們的高度關注,圍繞新型職業農民職業教育、職業能力提升以及相關政策支持等方面研究進入全面展開階段。農業農村近30年的發展歷程,實際上也是農民職業化發展進程,在這一歷史進程中,對農民職業教育與培訓研究理論成果豐富,但總體而言呈現側重點零散、未形成一定理論體系等特點。基于此,通過對農民職業化進程中職業教育與培訓研究進行系統化的梳理,厘清研究熱點和發展軌跡,以期為該領域進一步開展研究提供參考。

一、研究方法與數據處理

(一)研究方法

科學知識圖譜以知識域為對象,它能夠展示科學知識的發展進程與結構關系。本研究采用美國德雷塞爾大學計算機與情報學陳超美博士開發的信息可視化CiteSpace分析工具,基于共引分析和網絡尋徑算法對特定領域計量,研究其發展關鍵路徑和知識轉折點。[1]通過發文時間、研究機構、發文期刊分析農民職業教育與培訓的研究概況和特點,然后利用關鍵詞聚類和時區圖譜,分析該領域研究的演化路徑,并利用burst term(突變詞)算法來有效探索其研究前沿及其未來研究趨勢。

(二)數據來源與處理

本文以中國知網在線文獻數據庫作為數據來源,運用主題詞檢索資料。為更好聚焦農民職業化進程中的職業教育與培訓,設置主題為“職業農民”并含“教育”或者“職業農民”并含“培訓”;時間跨度為所有年份,數據的最后更新時間為2020年3月28日。選取北大核心和CSSCI篩選,檢索后共獲得文獻905篇,刪除書評、會議、資訊動態等與研究主題相關度不高的文獻后得到868篇有效文獻。

二、國內學術界在職業農民職業教育與培訓領域研究概況與特點

本部分從職業農民職業教育與培訓研究的時間分布、研究機構、主要發文機構及發文量等方面分析職業農民職業教育研究的學術狀況。

(一)發文時間及發文量分布

某研究領域的發文量能夠在一定程度上反映出該領域在不同時期學術發展的基本狀況。從時間維度上看,職業農民職業教育與培訓研究成果呈現出逐年遞增趨勢,從2012年開始增幅非常明顯。從文獻總量上看,1993—2005年是農民職業教育研究領域的發軔期,共發表相關核心論文34篇,年均發文量為2.62篇;2006—2012年是職業農民職業教育研究領域的發展期,共發表相關核心論文153篇,年均發文量21.86篇;2013—2019年為該領域研究的爆發期,共發文668篇,年均發文量達95.43篇,占總研究發文量的76.96%。可見,進入到21世紀后,對于職業農民職業教育與培訓的相關研究呈大幅增加趨勢,結合相關農業農村發展政策分析,不難理解,隨著“三農”問題被提升為國家發展戰略,引發學者乃至全社會的廣泛關注。

(二)研究機構及發文量

根據文獻統計分析,從研究機構總體分布情況來看,共有507個研究機構發表相關研究論文,其中發表論文最多的是江蘇理工學院,共發表42篇。從占比分析來看,主要發文機構為本科院校。261家本科院校,占發文機構總數的51%;廣播電視大學類研究機構占比23.5%,科研院所占比23%;相對而言,職業院校發文機構較少,共有107個職業院校,僅占21%。2019年,李克強總理在政府工作報告中提到“2019年高職院校實施擴招100萬”,在隨后的教育部、財務部、人力資源社會保障部、農業農村部等6部門聯合發布的《高職擴招工作實施方案》中也明確提出將農民工和新型職業農民納入擴招范圍。可以看出,國家層面高度重視職業院校在農民職業教育中作用的發揮,中高職院校作為職業教育和技能培訓的主陣地,有能力且必須承擔起農民職業教育與培訓的重任。因此,職業類院校在該領域的研究還需進一步加強。

(三)發文期刊及發文量

從發文期刊分析來看,發文較多的期刊有《職業技術教育》《中國職業技術教育》《教育與職業》等。其中,《職業技術教育》發文104篇,《中國職業技術教育》發文101篇,《教育與職業》發文92篇,三刊發文數占總發文量的34.2%。從發表3篇及以上的期刊分析來看,關于職業農民職業教育與發展的研究主要集中在職業類教育期刊上,部分農業經濟類期刊也發表相關文獻,如《林業經濟》《農業現代化研究》《廣東農業科學》《調研世界》《農業考古》等,但相對教育類期刊而言,經濟類期刊發表數量明顯偏少。可見,對于職業農民職業教育與培訓及與農村產業經濟相結合的研究還有待進一步加強。

三、研究熱點及趨勢分析

(一)研究主題識別:通過關鍵詞共現所呈現的學術脈絡

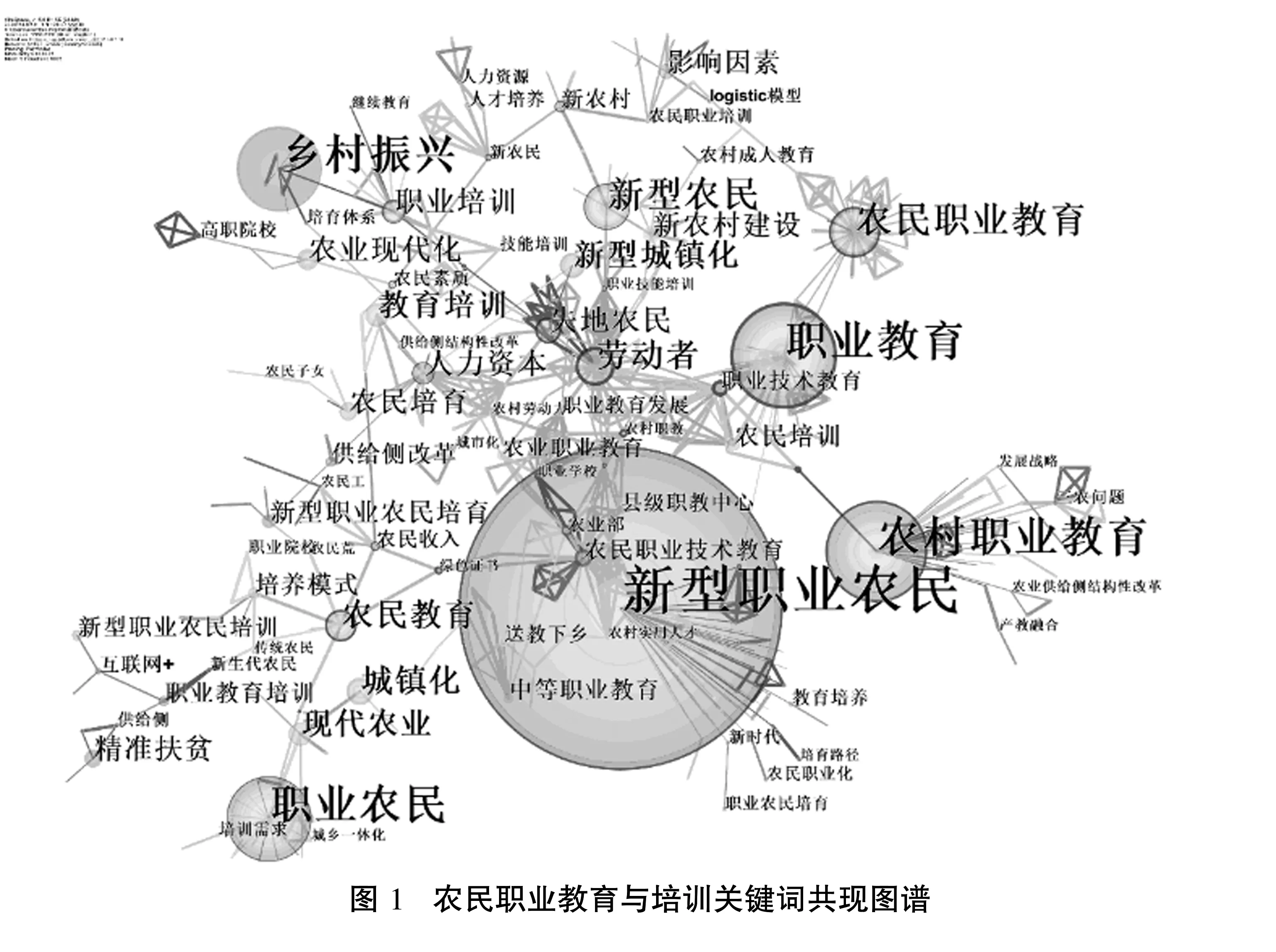

利用 CiteSpace 得到近30年來農民職業教育與培訓研究領域的高頻和高中心性關鍵詞(如圖1所示)。圖中的字體大小代表關鍵詞的詞頻高低,節點之間的連線表示關鍵詞之間的共現關系。從圖1可以看出,“新型職業農民”是該知識圖譜中最高的節點,其總頻次達到269次;“職業教育、農村職業教育、鄉村振興、職業農民、農民職業教育、新型農民、農民教育、新型農民、城鎮化”等關鍵詞的頻次也位居前列。

關鍵詞的中介中心性越強,說明其占據節點的位置越多、控制的關鍵詞之間的信息流越多,在整個知識網絡中則發揮了戰略性的中介作用。[2]通過分析高頻及高中心性關鍵詞,“職業教育”在職業農民職業教育與培訓研究領域中居于研究中心的首位,其中介中心性達到0.53,位居其后的關鍵詞有“勞動者和職業技術教育、職業技術教育、農民職業技術教育、新型職業農民、農民教育、農村職業教育、農民職業教育、失地農民、職業教育”等。從知識圖譜中關鍵詞的頻數以及中介中心性來看,近30年來,對于農民職業教育與培訓的研究熱點主要聚焦在“職業教育、農村職業教育、農民培訓、新型職業農民、職業農民、鄉村振興”等方面。

(二)研究熱點與發展脈絡:以關鍵詞聚類為分析角度所顯現的學術版圖

為了更好的解釋和分析上述關鍵詞透射出來的學術意義,通過CiteSpace的LLR算法提取關鍵詞,讓系統生成高頻關鍵詞聚類圖譜。根據分析出來的圖譜(如圖2所示)。其中Modularity值為0.8635,Mean Silhouette值為0.5028,Q值大于0.3,M值大于0.5,表明聚類情況良好,具有可信度。聚類圖譜中最大的聚類為新型職業農民,其次為職業教育和農村職業教育,其聚類內文獻數量分別為56篇和32篇。

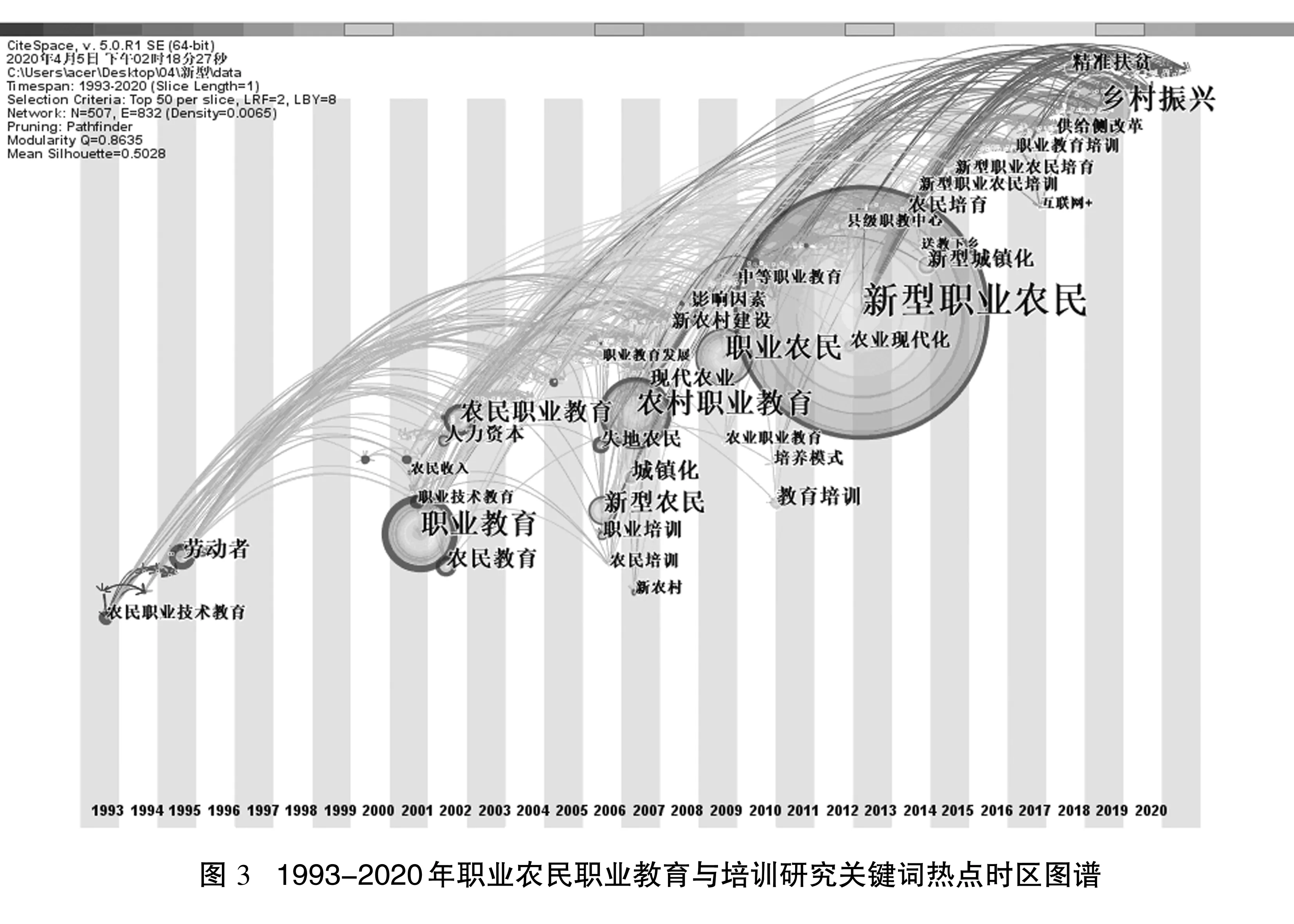

為了更形象地展示出職業農民職業教育與培訓研究領域的發展階段與趨勢,本文通過 CiteSpace 軟件制作1993—2020年間我國職業農民職業教育與培訓領域的關鍵詞時區圖譜,直觀地呈現該領域研究的演化路徑和發展趨勢(如圖3所示)。

通過對關鍵詞聚類圖譜和關鍵詞熱點時區圖譜分析,以及對農民職業教育與培訓的研究熱點歸納整理,從宏觀視角將其分為以下幾個研究熱點,從而理順農民職業化進程中職業教育與培訓研究領域的知識體系和發展脈絡。

1.農村產業結構調整時期的農民與農村職業技術教育

自上世紀90年代初期開始,我國農業發展處于農村產業結構調整時期,這一時期研究成果主要從提高農村農民勞動素質的視角研究農民職業教育和農村轉移勞動力培訓。如孫玲霞認為,提高農村勞動力素質,培養現代農民是我國農民職業技術教育的目標,并提出構建農民職業技術教育初等、中等和高等職業技術教育的新體系;[3]李水山等人認為,社會對農民素質提高的要求越來越迫切,并提出實施綠色證書培訓、實施青年后繼農民的知識培訓、積極組織實施農技“電波入戶”計劃等措施提高農民素質。[4]

2.新農村建設時期的新型農民職業教育與培訓

2005年黨的十六屆五中全會確定了“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村建設目標,突出“發展現代農業”在新農村建設中的地位;同年,農業部在《關于實施農村實用人才培養 “百萬中專生計劃”的意見》中首次提出培養職業農民;2007年初,《中共中央國務院關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見》中首次正式提出培養“有文化、懂技術、會經營”的新型農民。可見,在新農村建設背景下,農民角色的變化開始呈現農民身份向職業身份的轉變,農民開始向職業農民的方向發展。因此,這一時期對于農民的職業教育研究以新農村建設背景下新型農民和職業農民的職業教育與培訓為主。相關研究主要從以下幾個方面展開。

(1)從教育與培訓策略及其政策支持方面展開相關研究。毛尚華、李水山、張瑞紅等學者從職業農民培訓、培訓重點及政策支持等方面提出實施新農村建設帶頭人培訓計劃、新農村農民教育的改革和發展戰略;[5—7]張祺午、朱容皋等學者則從農村職業教育發展的政策著力點以及對新型農民培訓與農村職業教育展開研究,提出農村職業教育改革相關策略;[8—9]馬建富、譚曉宇等學者基于城鎮化建設背景,針對如何培育職業農民的問題,分別從農村職業教育體系建設、發展模式及政策支持等方面提出相關策略。[10—11]

(2)從職業農民教育模式及其保障機制方面展開研究。如殷瑛、高勇、吳易雄等學者從職業農民教育模式、保障機制及農民職業教育立法等方面進行了相關研究,提出構建現代農民職業教育制度,完善職業教育立法,改革農民職業教育投資體制與管理體制等政策建議。[12—14]

(3)從農村職業教育體系建設方面展開研究。如宋華明、陳遇春、古桂琴等學者從完善農村職業教育體系角度進行研究,提出整合教育資源,完善各級農村職業教育體系,構建政府主導與多元主體參與的“職業農民”教育綜合體系,構建新型農民繼續教育機制,構建以創業和創新為核心的農村成人教育框架,建立投入保障制度和信息服務網,大力推進農村職業教育改革等政策建議。[15—17]

(4)從職業院校在農民職業教育與培訓中的作用發揮方面展開研究。如王賢、郜艷麗、許莉等學者從職業院校如何在職業農民培養中發揮作用,以及農村職業教育辦學理念的轉變,農民職業教育教學改革、農村職業教育投入、師資隊伍建設、農村職業教育管理體制等方面提出相關建議。[18—20]

3.農業供給側結構性改革和鄉村振興戰略實施背景下的新型職業農民培育

2012—2020年,新型職業農民培育進入發展階段。農村產業經濟發展也先后經歷新型城鎮化建設、農業供給側結構性改革、鄉村振興戰略實施及精準扶貧、脫貧攻堅戰等重要發展歷史階段。因此,在這一階段的研究主要聚焦于農業供給側結構性改革及鄉村振興戰略背景下新型職業農民的職業教育與培訓,相關研究主要從以下幾個方面展開:

(1)新型職業農民培養體系構建和政策保障研究。楊公安提出建構新時代新型職業農民多元立交培養體系;[21]付志榮提出農業現代化背景下打造與地方經濟、社會、產業結構相契合的新農村農民職業教育管理體系;[22]羅統碧提出要堅持共享原則、開放原則、因地制宜和協同發展原則構建新型職業農民培育社會支持體系;[23]馬建富認為應著力新型職業農民培育,完善農民職業教育培訓體系和培育制度創新;[24]呂雅輝基于28個省101個項目縣《新型職業農民扶持政策辦法》進行新型職業農民培育政策保障研究。[25]

(2)新型職業農民培育策略研究。從現有研究成果分析,新型職業農民培育策略是學者們關注的熱點,特別是近幾年,其研究成果相當豐碩,主要包括以下五個方面。

一是從結合鄉村振興戰略的視角研究新型職業農民培育策略。新型職業農民作為鄉村振興戰略的主導力量,其主體性作用的發揮是鄉村振興戰略實現的關鍵所在。在鄉村振興戰略實施背景下,結合新型職業農民教育與培訓的實際需求與現實情況,針對新型職業農民培育中存在培訓內容陳舊、培育方式傳統單一、培育資源未能有效統籌、培育成效不足、農民綜合素質低下等一系列現實問題,馬建富、孟建鋒、徐倩、李小靜等學者分別從農村職業教育改革、分類管理與精準教育相結合、實行精準培育、強化法治環境、創新培育體系、破解培訓盲點以及完善資金保障機制、完善政府職能等方面提出了應對策略。[26—29]

二是從結合精準扶貧戰略的視角展開相關研究。何超群認為精準扶貧戰略下應該實施新型職業農民培育思路的精準化、貧困農民識別與選拔的精準化、貧困農民培育模式的精準化以及農民接續培育的精準化;[30]楊麗波提出在“互聯網+精準扶貧”的背景下加強農村教育與農業發展、培育路徑以農民需求為主、政府優化管理機制、實施績效評價與跟蹤反饋等方面提出有針對性的培育策略;[31]胡斌武認為農村職業培訓服務精準扶貧要瞄準培訓對象,全面提高人力資本增量、整合培訓資源、引入PPP模式等政策建議。[32]

三是從農業供給側結構性改革視角進行相關研究。在農業供給側結構性改革背景下,培育新型職業農民是賦予農村職業教育的重要使命,針對農村職業教育中目標定位不明、培訓體系不完善,培訓資源不豐富,培訓成效及監管機制不完備等現實問題,眾多學者提出不同研究觀點。李延平提出構建政府為主、多主體參與的“一主多元”的培育體系;[33]楊智提出加強“云”課程的教學與管理;[34]周杉對新型職業農民培訓效果的影響因素進行了深入分析并提出相關策略。[35]

四是從職業院校參與新型職業農民職業教育與培訓的視角展開相關研究。宿靜茹從中職學校課程調整與優化建設等角度提出創新新型職業農民培育方式;[36]程偉提出中職院校要基于分類培訓的視角,發揮職業農民培育方面的主體作用;[37]王剛、周芳玲等學者則從涉農高職院校的角度提出農職院校應該積極開展新型職業農民培育工作;[38—39]卓炯提出根據農業碩士研究生教育的學制情況,分類開展培育新型職業農民的后續研究。[40]

五是從新型職業農民職業能力與職業化發展的視角展開研究。農業現代化發展要求農民現代化,農民的職業化是現代農業發展的客觀需求。在這一發展趨勢下,農民須具有一定的科技素質、職業技能和經營能力。蘇敬肖以勝任素質模型為理論依據,提出構建包含5個維度,即農業素質、基本能力、品質特征、經營管理素質、行業素養的新型職業農民勝任素質模型;[41]童潔從職業文化素養、職業技能、職業薪酬、職業認同和職業行為規范五個維度,構建我國新型職業農民職業化一般發展指數,并形成了我國新型職業農民職業化一般發展水平權重指標體系;[42]溫泉、金智青結合新型農業現代化背景進行了提升農民職業素質的對策研究。[43—44]

(三)研究前沿分析

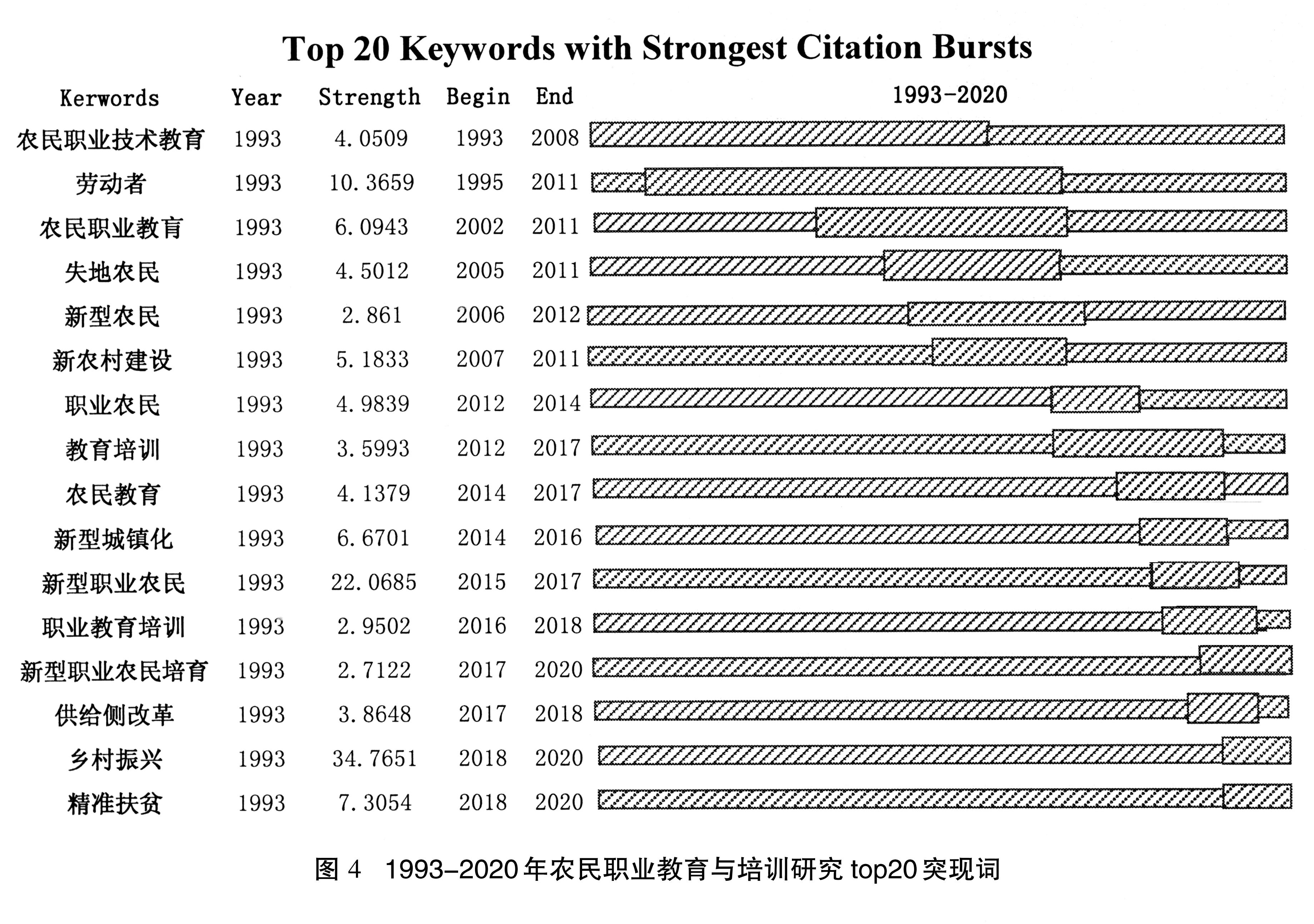

為進一步厘清職業農民職業教育與培訓研究歷程和前沿熱點,通過CiteSpace軟件采用burst term(突變詞)算法來有效探測該領域的研究前沿(如圖4所示),根據1993—2020年Burst強度排名前20的突現關鍵詞時區圖分析,職業農民職業教育與培訓的研究先后經歷了“1993—2002年 農業產業結構調整期農民職業教育”“2003—2011年新農村建設期新型農民與職業農民教育培訓”“2012年—至今鄉村振興與精準扶貧期新型職業農民培育”等三大主要階段。基本上十年左右為一個大的周期,演進過程也與我國農業發展政策變遷基本吻合。

1.1993年至2002年為農民職業教育研究的萌芽期

自改革開放以來,農村發展主要以家庭聯產承包責任制為經濟制度,農戶作為相對獨立的經濟實體自主進行生產和經營,農業生產技術處于相對落后階段,相對而言,農戶處于自給自足階段。進入上世紀90年代,黨的十四大、十五大明確提出把農業放在經濟工作首位,與此同時,國家層面也開始重視農民職業教育。如1993年的中央11號文件《關于當前農業和農村經濟發展的若干政策措施》中提出,農村在普及基礎教育的同時,要提高作為勞動者的農民職業素質,要依靠社會力量,采取多種形式,加強農民職業教育和技術培訓,不斷提高農業勞動者的素質。從研究文獻分析來看,這一時期的研究主要將農民作為勞動者開展職業技術教育和培訓。從圖4關鍵詞突現圖譜中也可以看出,在這一階段開始出現以“農民職業技術教育、職業教育、農民教育”等為突現關鍵詞的文獻成果。通過分析這一時期的研究成果發現,農民以傳統農民的身份參加培訓;培訓以提高農業生產技能為主,還未真正進入職業化發展階段。總體而言,這一階段還處于職業農民職業教育與培訓的萌芽期,文獻數量也相對不多,特別是對于農民職業化發展的教育與培訓的研究還鮮有涉獵。

2.2003—2012年為職業農民職業教育與培訓發展期

2003年,國家鼓勵農民在家庭承包經營的基礎上組成專業經濟合作組織,農民專業合作社開始大量涌現。2005年,黨的十六屆五中全會確定建設“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的目標和任務,我國進入“建設社會主義新農村”時期。在這一時期,黨中央、國務院相繼頒布一系列培育新型農民的政策,農業部出臺《關于實施農村實用人才培養“百萬中專生計劃”的意見》,首次提出培育“職業農民”;2006年中央一號文件正式提出要提高農民整體素質,培育有文化、懂技術、會經營的新型農民;2007年10月,新型農民的培養問題被寫入了黨的十七大報告。這一系列支持政策的出臺也標志著農民開始由農民身份逐步走向職業身份,逐步進入職業化發展之路。與此同時,隨著城鎮化和城市化的推進,大量農村轉移勞動力進入城鎮,因而失地農民的職業教育也成為社會關注的焦點。從關鍵詞突現圖譜分析也可以看出,2005年到2012年期間,“失地農民、新農村、新型農民、職業農民和教育培訓”等引起學者們的重視,逐漸成為學者們關注的熱點。到2012年,從“職業農民、教育培訓”等關鍵詞成為突現詞可以看出,農民職業化發展與職業教育關聯性研究進一步加強,研究也逐步將農民正式作為職業身份開展職業教育與培訓,基于職業能力提升的職業教育與培訓逐漸成為研究熱點。

3.新型職業農民職業教育與培訓研究井噴期

新農村建設時期的新型農民培育取得長足發展。隨著現代農業生產方式變革,國家層面進一步認識到職業農民培育在現代農業生產中的緊迫性和重要性。2012年中央一號文件首次提出培育新型職業農民,此后每年的中央一號文件均提出大力培育新型職業農民,明確提出培養更多“愛農業、懂技術、善經營”的新型職業農民。在職業農民基礎上進一步明確新型職業農民是以農業為職業、具有相應的專業技能、收入主要來自農業生產經營并達到相當水平的現代農業從業者,農民發展正式進入職業化發展階段。2014年12月,國家試點新型城鎮化建設,提出以人為中心的城鎮化建設。同年,中辦提出詳細規制了精準扶貧工作模式的頂層設計,推動“精準扶貧”思想落地,目標是確保貧困人口2020年如期脫貧。2015年12月,中央農村工作會議提出著力加強農業供給側結構性改革,提高農業供給體系質量和效率。2017年農業部對新型職業農民培育工作明確提出,到2020年實現新型職業農民總量超2 000萬人;同年,黨的十九大報告中提出要實施鄉村振興戰略。可以說近10年來,國家從戰略層面持續高度重視農業農村發展。新形勢下農業農村發展亟須培育大量具備一定職業能力的新型職業農民,從而為農業農村發展提供關鍵人力資源支撐。因此,這一時期也是農民職業化發展的重要時期。從關鍵詞突現圖譜中也不難看出,從2014年開始,“新型職業農民、職業教育培訓、新型職業農民培育”等成為研究熱點突現詞,因而在近十年的發展歷程中,職業農民職業教育研究熱點更多集中在新型職業農民培育方面。2017年以來,研究熱點開始聚焦“新型職業農民培育與農業供給側結構性改革、鄉村振興、精準扶貧”等農村產業政策上,并側重于將其緊密結合開展研究。

五、研究結論和未來研究方向

(一)研究結論

在我國農民職業化進程中,加強農民職業教育與培訓,提高農民綜合素質是一條永恒的主線。通過CiteSpace軟件從關鍵詞聚類分析、時區圖譜和突現詞圖譜分析,在農民職業化進程中職業教育與培訓主要經歷三個主要發展階段。一是農村產業結構調整時期下農民與農村職業技術教育;二是新農村建設時期職業農民職業教育階段;三是農業供給側結構性改革和鄉村振興戰略實施背景下新型職業農民培育階段。三個主要階段也印證了農民職業化發展的進程,農民從身份農民到職業農民的轉變,標志著職業化的起始階段;職業農民到新型職業農民的轉變,顯示出農民職業化的進一步發展,也體現了新型職業農民職業化發展的重要性。不同轉變階段使得職業教育與培訓供給側發生相應變化,從農村職業教育到新型農民職業教培育,再到結合鄉村振興戰略實施和農業供給側結構性改革的農村產業發展變革而開展的新型職業農民職業教育與培訓,進一步彰顯出農民職業化進程中現代農業發展對農民職業能力新的要求,從而與之相適應的職業教育與培訓也呈現出不同的特點和要求。

(二)未來研究方向

1.鄉村振興戰略背景下新型職業農民職業化發展研究

當前,鄉村戰略實施背景下的新型職業農民培育依然是學術界研究的熱點。但如何深入開展新型職業農民職業化發展,特別是通過創新教育與培訓層次、內容、方式等方面開展新型職業農民職業化發展針對性的研究還不多見。在新的歷史時期,如何吸引更多高學歷、高素質人才進入到農業、農村發展中,如何引導入鄉返鄉的新型職業農民從業以及從業后如何持續提升職業化發展能力等方面都值得進一步深入研究。

2.新型職業農民職業能力提升機制研究

新型職業農民是鄉村振興戰略實施的主力軍,職業能力提升是職業化發展的關鍵。因此,新型職業農民職業能力提升直接關系到其就業和創業發展,也關系到鄉村振興戰略的有效實施。如何進一步促進新型職業農民職業能力持續提升,特別是針對不同類型新型職業農民的職業能力評價、職業能力持續提升,以及相關政策扶持機制等方面的研究還有待進一步深入。

3.基于產業融合視角的新型職業農民職業教育與培訓研究

從現有文獻分析來看,針對新型職業農民職業教育與培訓研究相對而言更多聚焦于普通技能型職業教育和培訓,而2017年12月,農業部發布《關于支持創建農村一二三產業融合發展先導區的意見》,支持各地培育打造和創建農村一二三產業融合發展先導區,構建現代農業生產體系、產業體系和經營體系。隨著現代農業的發展,農村產業發展呈現一二三產業的融合發展的新態勢,如農村電商和農村物流的發展,帶動農產品上行入城和城市工業品下行入村,農業生產、農產品就地加工及銷售形成產業鏈的延伸等。在這一產業融合發展的大趨勢下,新型職業農民職業教育與培訓供給迫切需要與時俱進。應對農業農村產業發展新形勢,如何開展多技能型、創新型、復合型、高層次型的新型職業農民職業教育與培訓將成為新的課題。

4.基于可持續發展的新型職業農民創新創業教育研究

當前新型職業農民培育研究主要還是側重于農業技能方面的職業教育和培訓,而隨著現代農業產業體系的構建,產業體系和經營體系都在發生新的變革,特別是隨著產業融合發展的新趨勢,新型職業農民職業化發展面臨的不僅僅是單純的從事農業生產、掌握農業生產技能問題,還需要更多的具備創新發展、創業發展的視野和能力。根據現有研究文獻分析,對于新型職業農民創新創業教育研究相對匱乏,特別是針對新型職業農民可持續創業發展方面的研究更是少有學者涉獵。因此,如何加強新型職業農民創新創業教育,如何引導新型職業農民可持續創業發展將可能成為未來該領域的研究重點方向之一。