事事如意,氣韻飽滿

——淺述紫砂壺“事事如意”的創作

劉兆俊

(宜興214221)

宜興紫砂壺作為一種泡茶器皿, 與世人結緣已有數百年歷史,并獲得了世人的推崇,具有“世間茶具稱為首”的美譽。 明代文人周高起在《陽羨茗壺系》中說道:“近百年中, 壺黜銀錫及閩豫瓷, 而尚紫砂陶”,可見自明代起,紫砂壺在世人心目中就有了很高的地位。

紫砂壺是由獨到之形、特殊之材、優越性能、審美藝術文化積淀等共同組成的一種手工藝品。 古人云“壺里有乾坤”,亦可以放在紫砂壺身上,象征其豐富的性能與特征。 紫砂制壺人在創作一把紫砂壺時,往往會綜合考慮其多方特性, 進而設計制作成集藝術、文化和實用于一體的作品,并能使人在品茗賞壺之際收獲精神和情感共鳴。

在中國傳統文化中,吉祥文化是一個十分廣泛而受大眾喜愛的題材,故而也成為了紫砂壺創作的一個重要方向。 我設計制作的 “事事如意壺”(見圖1),顧名思義便是一把傳達吉祥美好概念的紫砂壺, 壺型設計、 文化提煉是這把壺展開創作的關鍵。 本文將以此壺為例,談一談其在形式與內涵上的表現及聯系。

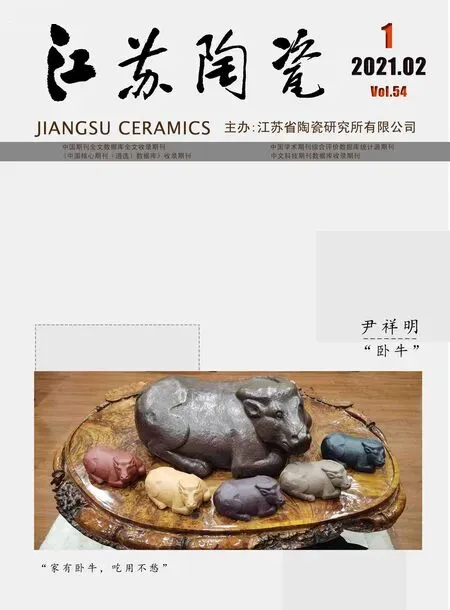

圖1 事事如意壺

1 事事如意,諧音文化獨樹一幟

隨著人文紫砂的不斷發展, 當下的紫砂壺創作基本上都會把壺的人文性能放在一個十分重要的位置。 如何提煉文化元素、怎樣篩選這些元素、又如何把壺與文化結合起來, 始終是一個關于創作的大命題。 然而,要想把紫砂壺創作出來,文化立意的確定便是一個大前提,否則便難以繼續開展下去。 “事事如意壺”以吉祥文化為核心,體現美好祝福之意。 在這里,為了將文化與造型設計合為一體,又特別融入了諧音文化這一概念。

諧音文化又叫同音文化, 即運用相同或相似發音的文字來表達另一種文化含義, 通常情況下以表現吉祥文化內容居多。 比如,“柿”與“事”同音、同聲,因為柿樹有七德:長壽、樹蔭多、無鳥巢、無蟲蝕、紅葉可供玩賞、果實味美、落葉肥大可以臨書,古人便常用柿子來表達“事事如意”這一內容。 這把“事事如意壺”便是將這種文化情結以具體形態轉化出來,可謂獨樹一幟, 它將對文化內涵的強調需求巧妙地轉化到了文字結構上,既豐富了作品內涵,也拓寬了藝術創作的發揮空間。

2 柿圓造型,抽象架構優化審美

造型是紫砂壺的核心表現形式, 紫砂壺造型豐富,有圓器、方器、筋紋器、花器等區別,并依據不同的立意和審美需求來進行組合表現。 在表現自然物象的紫砂壺作品中,取具體原貌,并以花器形式展開創作的佳器居多, 也為此類壺型的創作設定了基礎框架。 在實際創作中,我們應該發揮創新精神,力求突破和改進。 “事事如意壺”以大自然中的柿子為原型,然而在具體設計上,則運用了幾何藝術的抽象審美效果,即以圓器為主體,并在壺身上飾淺筋紋線來凸顯柿子飽滿豐盈的形象。 壺身圓鼓高挺,張力大,對稱的筋紋疏朗和諧,整體顯得十分自在又優雅,同時一彎壺嘴與圈把前呼后應, 簡約中透露著一股清麗之氣。 相比于直接設計成柿子形態,這種集圓器和筋紋器于一體的抽象架構,更進一步優化了審美,好似渾然天成,又寓文化于形象之中,營造出更為豐富的想象空間。

3 如意裝飾,內涵表達畫龍點睛

裝飾之于紫砂壺往往能起到畫龍點睛的作用,紫砂壺的裝飾技法十分豐富, 裝飾內容更是百花齊放。 運用不同的技法裝飾別樣的內容,成為了紫砂壺獨特的藝術魅力與形象構成。 事實上,一把紫砂壺的亮眼之處,往往就在于裝飾細節上的錦上添花之筆。

如意又稱 “搔杖”, 是一種古代的搔癢工具,到明、清時便已沒有了實用功能,成為一種象征吉祥的陳設品。 如意紋便是對其的一種藝術轉化,作為一種紋飾被廣泛用于藝術作品之上,紫砂壺亦不例外。 在這把“事事如意壺”上,橋形壺鈕橫跨蓋面,其形態好似一個抽象的如意,如意云紋清晰地貼于蓋面,立體而優雅,猶如一朵綻放的云彩惟妙惟肖,帶給人美好的心靈感受。 整把壺以柿子為主體造型結構,勾勒如意紋組成圖案裝飾,“柿”與“事”同音、同聲,與如意紋恰組成事事如意的寓意, 由此整把壺達到了形與神的統一。

4 結 語

“事事如意壺”的創作以傳達吉祥民俗文化為主線,通過素材提煉、造型設計等方面的共同努力,使之于簡約中彰顯厚重的文化底蘊, 于抽象中營造優雅的審美效果,給人以美好而豐富的內心感受。 此壺著重關注形式與內涵的表里關系, 將造型細節與文化主題結合起來,顯得氣韻飽滿而一致,更能激發人們的共鳴感。

形神一體歷來是制壺藝人的追求, 也是賞壺人的需求, 同時也是紫砂壺作品本身的綜合價值體現所在。 在紫砂壺創作過程中,制壺人需要明確構思方向和創意理念, 同時也應在平時不斷提升自己的技藝和文化水平,這樣才能更好地創作作品。