認罪認罰從寬制度的法律經濟學分析

王恩博

(甘肅政法大學 甘肅 蘭州 730070)

2016年中共十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》提出“完善刑事訴訟中認罪認罰從寬制度”。并于2019年10月24日,最高人民檢察院聯合最高人民法院、公安部、國家安全部、司法部召開新聞發布會,共同發布《關于適用認罪認罰從寬制度的指導意見》,對認罪認罰從寬制度的基本原則、當事人權益保障等做出了具體規定。

認罪認罰制度作為近年來刑法與刑訴法的熱點問題,在制度設計與相關法規構建中,有許多刑法學者和刑訴法學者都對這一制度的相關規劃提出了有建樹的看法,也從不同的角度對制度的合理性和必要性進行了論述。①本篇文章重點在于從法經濟學角度對認罪認罰從寬制度進行相應的成本與效益分析,并進一步論述該制度存在的合理性與必要性。

一、認罪認罰從寬制度的提出背景

(一)寬嚴相濟的刑事政策背景

在我國,刑法裁判的相關實踐性指導原則是有變化的,具體歷史時期的變化如建國初期的“鎮壓與寬大相結合”的政策,到三大改造后的“懲辦與寬大相結合”的政策,到步入21世紀,2005年12月召開的全國政法工作會議明確,寬嚴相濟是我們在維護社會治安的長期實踐中形成的基本刑事政策。從這樣的政策演變我們不難看出,在不斷完善法治進程的道路中,時代背景對刑事政策的影響是極大的,而在2005年以后,寬嚴相濟的刑事政策作為基本形式政策,對刑事案件裁判中的指導作用是決定性的。

而從政策的演變過程,我們也不難發現,中華人民共和國的刑事政策轉變在本質上就是從重刑思想向輕刑化思想的轉變。刑罰輕刑化是自二戰以來世界刑罰變革的大趨勢,可以說,中國在刑事政策上一直致力于與國際趨勢相接軌,但同樣的,中國在順應世界趨勢的同時,也將五千年來的諸多傳統文化與傳統經驗相結合起來,創設了許多具有中國特色的刑事制度,本文所討論的認罪認罰從寬制度也是創設之一。

(二)刑事案件數量不斷增加

自1997年-2018年的每年刑事罪犯數量呈明顯上升趨勢。②在20年的時間里,每年刑事罪犯數量近乎翻了三倍之多。而自2014年以來,每年刑事案件的數量都保持在100萬以上,且在未來的幾年里,刑事案件的數量可能仍會繼續增加。面對數量如此龐大的刑事案件,則必然會面對刑法的核心問題,即效率與公正的問題。效率與公正不是一對反義詞,我國學術對二者之間的關系也有爭議,但主流思想認為“公平優先,兼顧效率”。

但一句經典的法律諺語“遲到的正義非正義”(Justice delayed is justice denied),說明了辦理案件的效率的重要性。對案件數量的激增,如果對于每一份案件都嚴格按照舊有程序進行審判,那么效率低下的審案過程會造成案件的擠壓,導致社會公正無法得到實現。而刑事案件作為社會公正與否的重要風向標,如何快速準確的判處相關的刑事案件對于法院和檢察院來講,都是一項新的挑戰。這也成為認罪認罰從寬制度被正式提及的重要背景之一。

(三)法官員額制改革與法官過勞死增多的背景

法官過勞死的情況近些年來時有發生,出現頻率不斷增加。如六安市中級人民法院員額法官魏晶晶、蘇州工業園區人民法院民事審判第二庭庭長戴宜法官與常州經濟開發區人民法院四級高級法官李仲寅等。關于如何保障法官的身體健康也為社會大眾所關注。從某種意義上講,認罪認罰從寬制度對于減少法官工作壓力具有一定的改善作用。

二、認罪認罰從寬制度的成本效益分析

上面已經對認罪認罰從寬制度進行了一定程度上的概述,并且也介紹了該制度被提出的相關背景。在簡短介紹了認罪認罰制度的情況之后,筆者嘗試從法經濟學角度論述認罪認罰從寬制度在我國現行狀況下的必要性。

(一)刑法犯罪的基本模型

基于經濟學理性人的假定,那么犯罪這種行為在于追求最終的收益(用I表示),在實施與謀劃犯罪過程中,會付出金錢、精力與時間等資源(用NC表示)。因為犯罪是會受到國家懲治的情況,所以面臨被刑事處罰的風險,所以犯罪者需要承擔預期的刑罰成本(用 PC表示)。單純的收益并不會讓一個人選擇去犯罪,一個人最終選擇犯罪這種行為,是因為犯罪能夠給它帶來凈收益(用 NI 表示)且該凈收益大于0。即:

NI=I―NC―PC>0

(1)

基于此,我們可以認為,在對刑事案件進行法經濟學分析時,所計算的成本應當包含于犯罪實行成本與犯罪懲罰成本,通過核算上述的兩個成本,才能算出決定一個理性人最終是否選擇犯罪這種行為的凈收益來。

那么建立在這個公式之上,我們將法經濟學分析的范圍擴大,不再局限于犯罪者本身,而是將社會這一概念加入進去。那么犯罪者的犯罪行為對于社會造成的不良影響可以認為是影響成本(用IC)表示,犯罪者對社會的合法性法益進行侵害的并造成相關人或團體受到損失的,可認為是社會損失的成本即(用LC表示)。那么犯罪者造成的社會整體成本支出(用AC表示)即:

AC=IC+LC+NC

安世勇(1989-),女,碩士,講師,主要研究方向為粗糙集與三支決策和數學教育。E-mail:593117844@qq.com

(2)

這是在整個社會視角下的犯罪行為帶來的成本核算,而在這里,通過成功地懲罰一次已經實施的犯罪行為,社會整體會獲得什么收益(社會整體收益用SI表示)呢?這里會涉及到價值判斷的問題,筆者在這里不想對公平與正義的收益合算應當為何種具體數值進行定義。簡單認為,懲罰一次已經實施的犯罪行為,將會讓犯罪者的預期刑罰成本增加(即PC的增加),同時給社會帶來倡導遵紀守法的一種呼吁,帶來一定的公正收益(用EI表示)。由此,我們得出下列公式:

SI=EI-AC

(3)

同時因為造成PC的增加,所以在公式(1)中,原定一個理性犯罪人的最終結果即NI應當是大于零的,在原有收益I不變的情況下,我們認定PC的增加,將使得凈收益NI減少并可能小于零。由此犯罪者最終認為犯罪行為不會給他帶來凈收益,如果犯罪者是一個理性人對其進行思考,那么大概率會放棄犯罪,由此達到刑法懲罰犯罪保障人權的根本目的。

(二)認罪認罰從寬制度中的基本模型

在上述三組公式中,我們不難發現,為了盡量讓人不選擇犯罪這種行為,那么需要將NI的數值不斷減小,甚至需要將其變為負數。而在這時,當NI為負時,原來的犯罪者往往不會再次選擇此種犯罪行為,因為這并不會給他帶來收益。而同樣的,因為犯罪行為被抹殺,所以AC也就不復存在,那么社會總體成本就并沒有被支出。從這樣的角度來看,似乎上述的公式(2)與公式(3)在理想情況下并不應當出現。但實際上,犯罪行為本身很難通過擴大犯罪預期懲罰成本就能夠得到抑制,因為這里并不僅僅是涉及到刑罰的嚴苛程度問題,還涉及到違法者最終能否被懲罰的問題。在現實中并不能簡單地將預期懲罰成本認定為正比例函數,而應當視其為反比例函數關系式。

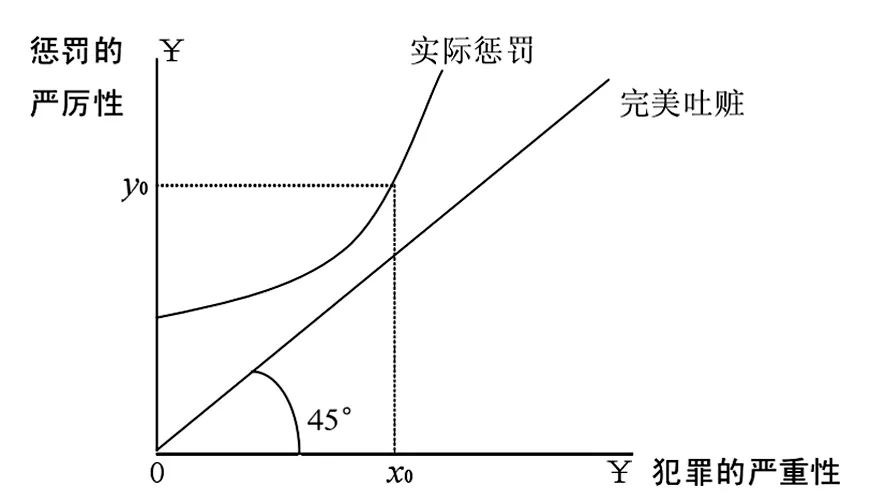

圖1⑤

基于圖1表示,我們會發現,在達到一定數值之后,單純地增加懲罰嚴厲性并不會降低犯罪的嚴重性,也不會降低犯罪的可能性。那么在達到這樣的刑罰點之后,我們就需要引入新的機制設計來對犯罪的可能性與犯罪的嚴重性進行相關規制。在國外,美國面對同樣日益增多的案件與法官人手不夠的情況,在二戰后創設了辯訴交易的刑事裁判制度,并于1974年將該制度明確寫入《聯邦刑事訴訟規則》。而我國在面對同樣的情況下,選擇了創設性的認罪認罰從寬制度的構建。

在認罪認罰案件中,出現了以下兩種情況:

情況1:符合認罪認罰從寬標準的案件,犯罪者實際犯罪。這時,如果沒有認罪認罰從寬制度,原案件所需要的支出的成本為法官開庭審理的時間、精力,相關當事人耗費的時間,訴訟中的相關費用等。而當適用認罪認罰從寬制度時,上述的這一系列的支出成本都會相應的變少,因為當事人認罪的情況下,審判案件速度加快,相關當事人無需為了開庭質證等環節多次往來消耗時間,減少了法官精力與時間的支出。我們將適用認罪認罰從寬制度前的成本定為A1,效益定位B1,凈收益為C1,將適用認罪認罰制度后的成本定為A2,效益定位B2,凈收益為C2。那么上述表達的情況為:

C1=B1-A1; C2=B2-A2

B1=B2,A1>A2

C1 基于此,我們可以認定,在認罪認罰從寬案件中,如果不出現冤假錯案的情況,那么適用認罪認罰從寬制度之后帶來的社會總收益是相等的,而付出的社會總成本則會有相應的減少。由此,適用認罪認罰從寬制度會減少成本的支出,且不影響最終效益的實現,讓凈收益得到了增加。在這種情況下,從社會整體成本收益來核算,我們應當采取認罪認罰從寬制度。 情況2:符合認罪認罰從寬案件,被告并未犯罪。因為被告這時并為犯罪,但因為其他外部原因,被告考慮選擇認罪以換得較輕的刑罰標準,這時在本質上,這是一起冤假錯案,司法裁判所獲得收益將會減少,因為冤假錯案的情況并不能給社會帶來公正的良好風氣,最終會導致的是裁判案件本身的收益為零。但實際上付出的成本并不會少,假定該種情況適用了認罪認罰從寬制度,仍舊為上述的成本A2。這是不存在收益,則這里的最終僅會導致A2的成本支出,造成-A2凈收益,是不劃算的。但考慮到,冤假錯案的外部性因素較多,即使不適用認罪認罰從寬制度,在相關案件中,也很難回避掉冤假錯案出現的可能性。而如果如此的話,那么從這一角度考慮,則在不適用認罪認罰從制度的時候,實際付出成本為A1,而效益仍舊為0,在這種情況下,最終凈收益為-A1。通過對情況1的分析,我們可以得出,成本比較上,A1>A2。因此即使在冤假錯案發生,案件效益為0的情況下,適用認罪認罰從寬制度之后造成的損失依舊小于不適用認罪認罰從寬制度的情況。 結合上述情況1與情況2,我們可以總結出,無論符合認罪認罰從寬制度要求的案件最終得到的是有效益的判決還是無效益的判決,在成本核算上,都比不適用認罪認罰從寬制度案件的成本要少,從而使得在相關案件裁判中的社會總成本支出減少,并保持原有收益不變。歸納科斯以來整個法律經濟學理論,其核心在于,所有法律活動,包括一切立法和司法以及整個法律制度事實上是在發揮著分配稀缺資源的作用。因此,所有法律活動都要以資源的有效配置和利用——即效率極大化為目的,所有的法律活動都可以用經濟的方法來分析和指導。由此,我們可以發現,法律經濟學的最終目的是讓有限的資源得以被合理地分配適用,也基于此,在討論本文中的認罪認罰從寬制度的過程中,通過比較適用認罪認罰從寬制度與不適用該制度的情況下,最終社會支出總成本與社會總收益的多少,并選擇其中相對成本較少同時收益較多的情況。而根據上文中對于情況1與情況2的分析,我們不難得出,在適用認罪認罰從寬制度后,在獲得同等社會總收益的情況下,社會總成本相對較少,能夠獲得更大的社會凈收益。基于法律經濟學的目的,認罪認罰從寬制度是符合法律經濟學的宗旨的一種機制設計。 認罪認罰從寬制度結合前面所提及的三個背景,從法律經濟學的研究方法出發,針對這三個背景所引發的問題,從理論上將現存的社會司法資源不足的主要問題加以解決。這也啟發著實務中的法官們在適用認罪認罰從寬制度時,不應當因為輿論的導向與出于對“公正第一”的價值判斷,而選擇盡量少地適用或不適用認罪認罰從寬制度,這并不符合法律經濟學對實務人員的預期。在員額制改革之后,本就稀缺的司法資源進一步縮減,在面對輕重緩急的各類案件時,認罪認罰從寬制度對于法官來講,是一項在保證司法公平的基礎上,能夠進一步減輕法官的工作壓力與工作量的重要手段。在后續的司法實踐中,無論是從審查起訴環節還是審判環節,都應當鼓勵檢察官與法官積極適用認罪認罰從寬制度。 但同樣需要注意的是,認罪認罰從寬制度有著嚴格的法律規定,在適用該制度的時候,不能任意妄為。另,法律經濟學的前提是每一個人都是理性的人,但在現實生活中,人只能做到有限理性,而無法做到絕對理性。因此制度的初衷雖然是好的,但在司法實踐中,也應當做好對相關法官和檢察官的監督,防止肆意適用認罪認罰從寬制度而不加以區分的情況出現。這既是對法官與檢察官個人的道德修養與個人素質的要求,也對相關監督部門與監督人員的要求提出更高的要求。基于此,筆者認為,現行的認罪認罰制度在面對已經存在的問題上已經交出了一份較為滿意的答卷,但在后續的制度構建過程中,仍存在著新的問題需要我們繼續進行解決。同時在相關刑事審判結構的框架下,三方當事人即法院、檢察院和受害人都會獲得一定的收益或者在付出成本上有所減少。那么在這樣的考慮下,我們可以認為,就刑事案件的相關當事人的成本效益和損失,通過不改變原有刑事審判制度的基礎上,通過認罪認罰從寬制度的設計,進一步縮小了社會成本的支出,并且也進一步提高了社會的總體收益。 綜上所述,從法律經濟學的視角來看,認罪認罰從寬制度對于緩解現存法官壓力大,社會整體司法資源不足的狀況,給出了符合資源合理配置的答案,具有積極的實踐意義。并讓法律經濟學理論在制度構建上擁有了新的經驗,為未來繼續為其他刑事法律制度與其他部門法的相關制度構建提供了參考依據與榜樣。在實踐工作中的相關具體事項的操作過程中也需要進一步的完善,因此我國現行創設的認罪認罰從寬制度最終仍有較大的創新空間。 注釋: ①王祿生、馮煜清:《員額制與司法改革實證研究:現狀、困境和展望》,東南大學出版社,2017 年版,第 48 頁。 ②參見沈海平:《尋求有效率的懲罰 ——對犯罪刑罰問題的經濟分析》,北京大學2008年博士畢業論文,第92頁。 ③徐家新:《推進司法人事制度改革 加強隊伍建設》,載中國法院網,2018年3月16日, http://www.chinacourt.org/article/detail/2018/03/id/3232101.html ④國家統計局:《中國統計年鑒》2020年版,載國家統計局官網http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/html/C2413.jpg, 2020年12月13日訪問。 ⑤錢弘道:《法律經濟學的理論基礎》,載《法學研究》,2002年第4期。三、上述理論對實踐的指導意義