苗繡產業化賦能民族地區鄉村振興

紅梅

2月3日下午,習近平總書記來到貴州省畢節市黔西縣新仁苗族鄉化屋村,在扶貧車間里,一件件精美的手工苗繡服裝、特色小飾品等吸引了總書記的目光。

習近平總書記對大家說:“把苗繡發揚光大,傳統的也是時尚的。它既是文化,又是產業;它既能夠弘揚民族文化、傳統文化,又能用產業來扶貧,用產業來振興鄉村,可以作出貢獻。”

傳統與時尚,民族的也是世界的

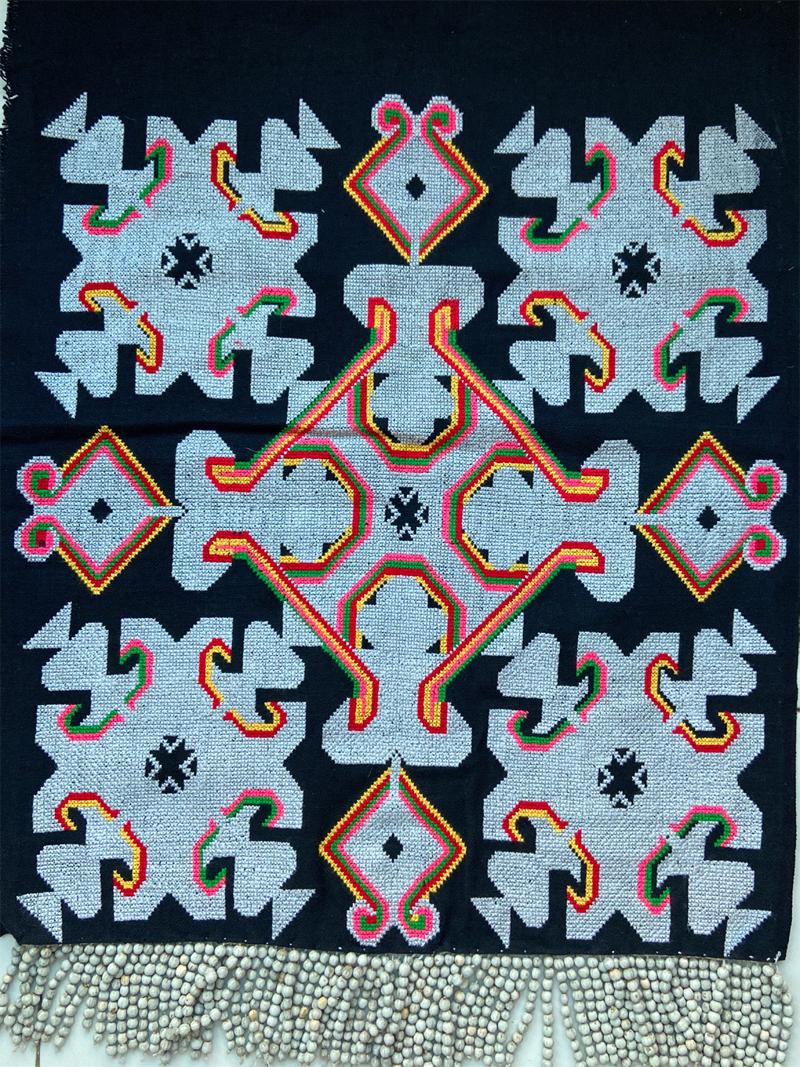

歷史上,苗族沒有自己的文字,苗族婦女以針為筆,以線為墨,以布為紙,用刺繡的方式在服飾上記錄和書寫自己的歷史。

苗族女性從七八歲開始,便與繡針、繡線和繡布做伴。她們對美的領悟力與創造力,一方面是天賦,另一方面來自日積月累的精益求精。

除去動物、植物紋樣,苗繡很少表現具象的生活場景,更多著眼于本民族精神世界的表達。苗族人關于生活的體驗和世界的感悟,在繡娘的指尖凝聚成永恒的記憶,幻化成精美的繡品。

改革開放以來,苗繡作為中華民族文化、中國傳統文化的符號之一,通過各種渠道,頻頻綻放在國際舞臺,廣受好評。

近十幾年來,苗繡作品先后亮相美國時代廣場、國內外時裝周等,推動苗繡被更多人認知。古老苗繡在時尚界大放異彩,觸動了更多國內外服裝品牌設計師主動到苗鄉苗寨采風,探尋苗繡這一傳統工藝,將苗繡元素植入時尚并推向市場,受到消費者追捧。

苗繡這部“無字史書”,以針為筆,以線為墨,含蓄地向世界分享著中國傳統文化。作為中國傳統文化交流的使者,增進了海外僑胞和各國人民對中國的了解和友誼。

在使命和擔當中形成產業

2006年,苗繡技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄,古老苗繡煥發了新生。

各級政府在苗鄉苗寨開啟了更大規模、更深層次的苗繡文化發掘。通過命名非遺苗繡傳承人、開設非遺苗繡傳習所等政策措施,實現對苗繡保護、傳承與發展,讓苗繡這個瀕臨滅絕的古老技藝走出深山,成為更多人擁有的一技之長。

進入新時代,苗繡扮演著越來越重要的角色,肩負起從脫貧攻堅到鄉村振興的使命和擔當。

苗繡作為傳統技藝,在精準扶貧中逐漸形成產業規模。在貴州,不僅化屋村通過苗繡扶貧車間實現完全脫貧,在雷山縣“蝴蝶媽媽的世界”扶貧車間,繡娘們通過培訓上崗,坐在家里就可以接到訂單。還有松桃苗繡,以鴿子花為載體,帶動4000名繡娘在家門口創業。

苗繡產品銷往全球67個國家和地區,將指尖技藝轉化為指尖經濟。目前,苗繡產業在貴州已經帶動大約50萬鄉村婦女就業。

在湖南、重慶、云南等地,苗繡同樣發揮著不可替代的作用,每一個苗族自治縣都努力培養和命名非遺苗繡傳承人,都開設有苗繡培訓課堂。

進入新時代,苗繡在鄉村苗寨脫貧攻堅戰中發揮了重要作用,從技藝、人才數量、市場需求來看,具備了產業化的潛力。

苗繡的根在鄉村,繡娘們也在鄉村,苗繡產業發展與鄉村生活息息相關。只要保護好苗繡文化、傳承好苗繡技藝、發展好苗繡產業,促進民族地區的鄉村振興,苗繡就必將大有可為。

打造苗繡生態產業鏈

苗繡不是獨立存在的,與銀飾、蠟染、土布、苗藥等共同組成苗族人民獨具特色的多彩生活。苗繡的產業化,只有與這些產業共同開發,才能形成更大合力。

在保證傳統苗繡手工藝原生態傳承的基礎上,通過創新提升苗繡的實用功能,擴大苗繡產品的適用范圍來提高產品的活力和韌性。

如把苗繡和蠟染結合,制作抱枕、工藝包、桌布、絲巾等工藝品;將苗繡、蠟染和銀飾結合,制作耳環、項鏈、手鐲等飾品;將苗繡、土布和苗藥結合,制作成頸枕、香包、香囊等特色產品,從而滿足人們不斷升級的物質文化生活需要,在市場經濟中立穩腳跟。

推動“苗繡+設計”融合發展,搭建企業間合作平臺,促進苗繡傳統工藝與服裝品牌、文娛品牌合作,吸引優質工藝美術產業項目合作和社會資本投入。

推動“苗繡+科技”融合發展,吸引相關互聯網、新媒體等新興科技類載體和苗繡企業合作。

推動“苗繡+旅游”融合發展,開發苗繡文化研學游,創新鄉村體驗旅游項目,在民宿或知名品牌酒店中增加苗繡元素的展示,打造苗繡網紅打卡地。

深入挖掘苗繡文化藝術資源,拍攝制作苗繡紀錄片,創作一批包括音樂、舞蹈、文學等在內的反映苗繡的作品,圍繞藝術品、工藝品、衍生品等多種產品業態,持續發力,做大做強苗繡產業。

加強苗繡的宣傳力度,讓其文化價值深入人心,提升苗繡產品的核心競爭力。在弘揚中華民族文化和中國傳統文化的過程中,推動苗繡文化價值的變現,進一步鞏固在精準扶貧中形成的產業規模,加強苗繡產業在鄉村振興中的貢獻。