淺談地震救援中打通地鐵救援通道行動的實施

楊笑舟 李濤 周小龍 沈英杰

摘 要:此外地震對地鐵的損害不僅是站體結構的損害,還將對地鐵站內的附屬設施造成損害,若是不及時實施救援,在第一次地震破壞中活下來的受困者將會在隨后而來的余震和次生災害中失去生命。對于地鐵的救援,其救援通道的建立其類似于礦山事故中救援通道的建立,由于其環境的特殊,我們對于地鐵站和受困人員需要打兩類通道,一種是生命通道,其作用是為受困人員通氣、傳送水和食物;一類是救援通道,其作用是救出受困人員。

關鍵詞: 淺埋式地鐵 地震救援 救援通道 生命通道

1.地震對地鐵的破壞

1.1地震危害

地震災害是指由地震引起的強烈地面振動及伴生的地面裂縫和變形,使各類建(構)筑物倒塌和損壞,設備和設施損壞,交通、通訊中斷和其他生命線工程設施等被破壞。地震災害具有突發性和不可預測性, 破壞性大,成災廣泛,社會影響深遠,還產生次生災害,持續時間比較長。按震級大小可分為七類:超微震(震級小于1級)、弱震(震級小于3級,人們一般不易覺察)、有感地震 (震級大于等于3級、小于4.5級,人們能夠感覺到,但一般不會造成破壞)、中強震(震級大于等于4.5級、小于6級,可造成破壞的地震)、強震(震級大于等于6級、小于7級)、大地震(震級大于等于7級)和巨大地震(震級大于等于8級)。震級越大,釋放的能量也越大,可能造成的災害當然也越大。在震級相同的情況下,震源深度越淺,震中烈度越高,破壞也就越重。一些震源深度特別淺的地震,即使震級不太大,也可能造成極其嚴重的破壞。

1.2地鐵結構

(1)地鐵車站的深度主要是根據城市的需要來的,城市地鐵深度一般分為淺層(0米~-10米)、次淺層(-10米~-30米)、深層(-30米以下)。地鐵深度一般為10多米到30米。通常來說地下20米左右的是一個比較合理的數值。從建筑布局的形式可分為淺埋式和深埋式,淺埋式車站埋設和開挖土方較少、技術難度小、出入口通道客流上下高度小。這種車站的地面下沒有各種城市管線通過,也不在城市主要道路下,并得到地下鐵道線路走向的允許;深埋式車站因受周邊環境的影響和線路走向的制約,必須較深地建于地下,隨之而來的是深基坑等各項技術難度加大、土方增加和客流上下高度的大大增加。

(2)地鐵車站設計從結構的類型可分矩形箱式地下建筑和圓形或橢圓形的隧道式建筑,矩形箱式車站,基本上都是采用地下連續墻后大開挖的現澆鋼筋混凝土結構,施工時對周邊的環境影響較大,土方量也大,對地面交通影響也大;而圓形或橢圓形的隧道或暗挖車站建筑,基本可采用盾構掘進的方式,土方量減少,同時對周邊環境的影響也大大減少。

地鐵車站一般由站廳層、站臺層及人行通道、地面出入口、風道、地面風亭等使用空間組成。車站使用空間應按運營要求劃分功能分區,可分為乘客公共區,設備與管理用房區。

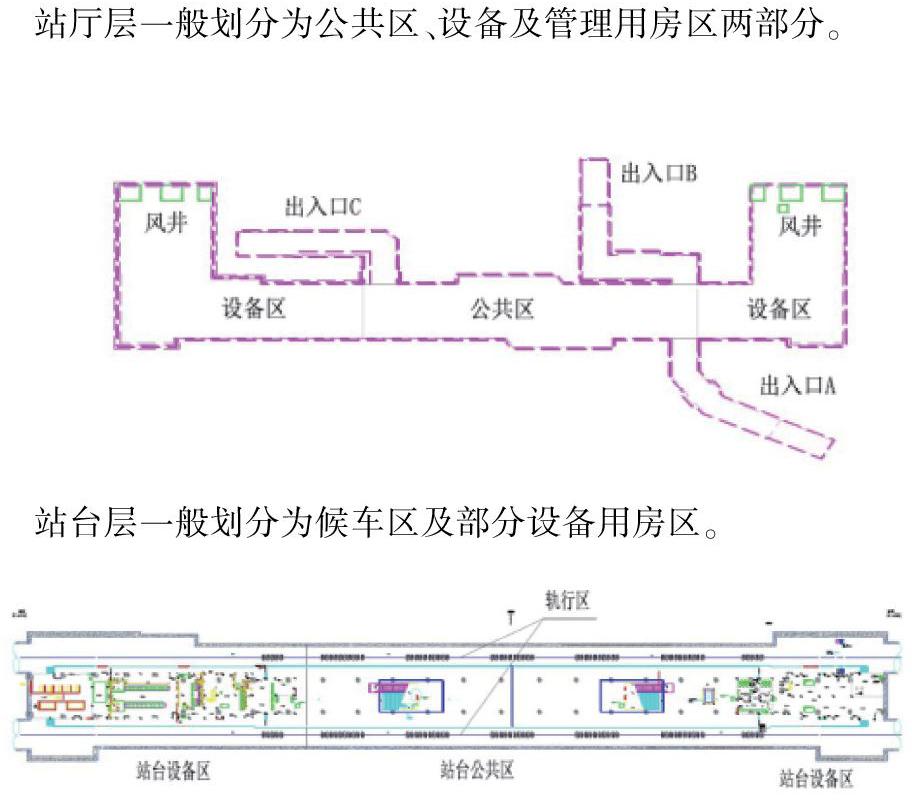

站廳層一般劃分為公共區、設備及管理用房區兩部分。

站臺層一般劃分為候車區及部分設備用房區。

地鐵車站一般設在線路直線段上,若不牽扯到換乘,地鐵站臺層本身高度約5米,然后站廳層高度約4米,在其之上還有1.5米厚的水泥板加1.5米的管線預留高度覆土層,最后外面再加蓋一個入口。

1.3產生的破壞

對于淺埋類的地鐵站,由于大多采用矩形箱式結構和圓形結構列車隧道,加之,加上上層負載較小,覆土相對松散,大多數的損傷會來自四壁和底部,地震波會對站體周圍的泥土產生壓力擠壓,進而造成四壁坍塌而引發頂面垮塌,造成掩埋,但因為各斷裂的墻體和頂板會相互碰撞支撐形成一定的空間,上層覆土和填埋物大多能夠被支撐住,受困者生還的可能性比較大,尤其是列車中的受困人員,列車的隧道一般會使用盾構進行掘進,形成的橫截面呈圓形的隧道,這種結構抗壓能力強,有很大機率會在地震中保持完整,此外地鐵列車也能夠提供一定的支撐空間。

對于深埋類的地鐵站,一般會采用大口徑鉆機掘進至相應位置后進行擴大空間建設成地鐵站,地鐵站至地面的距離比較深,地鐵站以上的負載比較大,有時地鐵站上下部位會有其他的市政管線或是其他地鐵線路,隨時車站自身抗壓力比較強但是一旦與其他市政管路和地鐵線路因地震的震動發生碰撞那勢必會造成結構破損和不完整,受力不均衡,進而使得上層覆土沖破受力薄弱點和站體破口涌入對整個站體進行掩埋。

此外地震對地鐵的損害不僅是站體結構的損害,還將對地鐵站內的附屬設施造成損害,比如相關通風管道坍塌堵塞、設施電路短路斷路、消防管路破損,進而造成氧氣短缺、火災、水淹等各類次生災害。此外由于地震已經對地鐵車站的主體結構造成了損害,因損害而產生的一些結構、空間穩固性差,極易在后續的余震中再次坍塌。

總結來說,若是不及時實施救援,在第一次地震破壞中活下來的受困者將會在隨后而來的余震和次生災害中失去生命。

2.打通救援通道

對于地震中的地鐵救援,從本質上來說就打通通道救出被困人員的救援行動,由于淺埋車站的地面下沒有各種城市管線通過,也不在城市主要道路下,因此在本文中筆者將以淺埋式地鐵站(深度在20m)為例進行探討。

2.1探測建立通道的環境

在一切的地震救援中,探測同樣也是至關重要的一步,對于在地震地鐵救援中,探測需要分為作業前探測和作業中探測。在作業前探測中,要對受災的地鐵站距地面的距離和地鐵站周圍有無其他市政管路、地鐵線路、地鐵出入口通道坍塌情況進行詳細探測來確定具體的建設救援通道的位置。結合前文分析來看,要實施地鐵地震救援的關鍵在于打通通道和延續受困人員的被救援時間,即快速打通生命通道和救援通道,而想要快速打通通道就要選擇合適的位置,在搞清楚這個問題之前就要首先搞清楚地鐵站所處的環境。

地鐵站建設(明挖)是在確定位置上首先利用樁體框出車站的主體,而后在這些樁的基礎上建設抗土壓的墻體,再在這些墻體的基礎上進行開挖建設車站主體,最后進行封頂建設,此外封頂后再進行回填土層。兩側抗土壓的墻體之間存在著大量的鋼結構支撐來保證抗壓能力。

地鐵車站主體一般是長方體結構,橫向跨度大,因此站體內還會建設一定數量的立柱來支撐結構的堅固完整。總結來說地鐵站主體是深埋于地下20米左右的一個長方體水泥結構建筑,站體之上的覆土中一般還存在許多用于抗壓的橫向鋼結構支撐柱以及地鐵建設相關的附屬管道系統。

作業中探測主要探明鉆頭在向下開挖時地面以下環境和鉆頭作業情況,以防向下開挖時出現的鉆頭、鉆桿因為土層質量而產生斷裂損壞的情況。在作業中若是發生以上兩類情況,就要完全停止作業打撈出損壞部件再進行替換,極大地增加了打通通道的時間和整體救援時間,會極大幾率提升救援失敗的概率。

2.2打通救援通道的工具和機械選擇

對于地鐵的救援,其救援通道的建立其類似于礦山事故中救援通道的建立,由于其環境的特殊,我們對于地鐵站和受困人員需要打兩類通道,一種是生命通道,其作用是為受困人員通氣、傳送水和食物,利用小口徑鉆機進行打通;一類是救援通道,其作用是救出受困人員,需要利用大口徑鉆機進行打通。對于小口徑的生命通道,我們可以采用水井鉆機或是地質鉆探機配合稍大的鉆頭,例如BZC300CHW型鉆機,該鉆機配備適當的鉆具,可在粘土層、砂土層、風化巖、基巖等第四紀地層中鉆進,其鉆孔深度能夠達到300m,鉆孔直徑能夠達到500mm,基巖與地鐵站主體水泥外殼近似,完全可以勝任。

對于大口徑的救援通道,我需要使用大口徑的礦用鉆機,在國內外的相似的救援案例中,其鉆孔直徑均在600mm以上,滿足至少一人被從受困地鐵站中被提升至地面,比如2002年7月24日美國賓夕法尼亞州奎溪煤礦“7.24”透水事故中最終打通的救援通道直徑為610mm,總用時78小時;2010年8月5日智利圣何塞銅礦“8.5”塌方事故中運用澳大利亞Strata950型鉆機、美國Schramm T-130重型鉆機和加拿大RIG-422石油勘探鉆機等最終打通的救援通道直徑為700mm,總用時28天;2015年12月25日山東省平邑縣萬莊石膏礦區“12.25”重大坍塌事故中采用德國寶峨RB-T90大口徑鉆機、美國雪姆T200XD大口徑鉆機打通了711mm和565mm直徑的救援通道,最快用時20天,其中美國鉆孔深度為73m、智利鉆孔深度620m、中國山西鉆孔深度175m。對于地鐵站20m左右的深度,以上所提到的同類型設備完全滿足在2-3天的時間中打通救援通道和生命通道。

地鐵站在受到地震損害時還存在入口通道并未完全坍塌或是保存較為完好但地鐵站本體存在坍塌的情況,在這種情況下筆者認為可以采用便攜式破拆工具配合頂撐、支撐技術進行開辟救援通道的作業。在進入地鐵站后,還會存在人員被困于倒塌的殘骸形成的狹小空間中,有時要救出被困人員就要進入狹小空間,這樣就對采用的救援工具的大小提出了要求,在開始救援前,我們就要做好計劃,第一確保要能夠順利攜帶至救援地點,第二能夠在狹小空間中作業,第三能夠發揮預期的效果。基于以上的要求,我們可以選擇手動破拆救援工具組、液壓救援組件、電動救援組件、氣動救援組件等,這些工具組可以做到破碎、切割和破拆等作用,能夠應對地鐵站主結構和地鐵列車的材料結構。

2.3行動實施

地鐵救援的過程復雜、時間長,要順利完成救援就需要建立兩條通道,一是生命通道,二是救援通道,生命通道作用在于獲取地鐵站情況和人員受困情況,救援通道顧名思義就是由于完成救援的通道,下面筆者就具體流程進行簡要闡述。

2.3.1位置選擇

結合上文所提及的地鐵結構,筆者認為選擇打通生命通道的位置不應選擇地鐵站原本的風道、地面風亭,主要原因在于地鐵附屬的風道垂直位置遠離受困人員通常所存在的站廳層的公共區和站臺層的候車區,風道和通風設施通常位于設備區之后,此處除非檢修人員進入一般不存在其他人,因此從通風設施內打入生命通道將無法發揮原本的作用,而應選擇受困人員大概率集中存在的公共區和候車區的正上方打入。但救援通道則可以通過通風設施打入,救援通道的打通需要下方空間沒有人員且沒有太多阻礙,而地鐵的風道相對其他附屬設施來說其周邊沒有附屬支撐設施、相對障礙少,且不會對周邊建筑造成損傷,因此可以從通風實施中打入救援通道。此外地鐵站的無障礙電梯所處垂直位置一般在公共區即人員較多的位置,因此不管是建立救援通道還是救援通道皆是可以選擇的地方。在無障礙電梯位置上進行救援通道或生命通道的建立將會便捷快速很多,大大節省了作業時間。若無障礙電梯的通道在地震中損壞坍塌也可利用這類設施進行生命通道的建立,相較于從其他位置進行作業,這類位置的作業難度還是要低很多。

2.3.2救援實施

(1)建立生命通道

建立生命通道將是為被困人員延長生存時間的一個必要手段,救援人員可以通過生命通道向被困人員提供新鮮空氣、輸送食物和必要藥品、了解被困人員所處環境和身體情況等。

建立生命通道采用小口徑的鉆機,進行作業時要將鉆機平穩水平地架設,確保穩固,在進行向下鉆進時要定時對鉆頭進行檢查,以防鉆頭斷在生命通道中。鉆進過程不可操之過急,以防通道打歪,受力不均,此外若是在救援作業中發生余震則因立即停止作業,斷開鉆桿,以防機械損壞。

(2)救援通道建立

救援通道將要承擔將受困人員將地鐵站救援至地面地任務,需要保證通道堅固,且能夠一次將至少1-2人送至地面,同時還要能夠將中型的救援設備送至地下,最重要的是能夠在通道發生損壞時擁有快速逃生的設計。

在建立救援通道時,第一要評估地鐵原本的進出口通道受否受損嚴重,能否承擔救援任務,或是通過支撐加固也能夠繼續承擔救援任務,若是符合要求,則應直接利用原有地鐵的出入口通道作為救援通道。

若是通道能發生部分坍塌但總體結構完好,則應該利用利用鉆機在原本的地鐵出入口通道中重新開出通道,并及時對通道進行加固,確保坍塌部分不會再次坍塌。

當以上兩種情況都行不通時,我就需要根據受困人員位置、地鐵站周圍管線情況,周圍建筑物情況,利用大型鉆機進行垂直掘進建立垂直救援通道,在掘進開始前要利用小直徑的鉆頭鉆一條引導通道,一是確認位置選取是否合理,土層能否承受作業,二是保證在掘進救援通道時不會出現偏離起定位作用。采用這種方法開辟出的垂直救援通道是最直接、簡潔的方法,但在建立過程中要時刻觀察鉆頭和通道情況,以防發生鉆頭損壞和通道坍塌造成作業停滯和失敗。

此外垂直建立救援通道是在無其他適合的位置的情況下最快速的方式,在上文中筆者對國內外的幾次類似的救援案例分析,結合淺埋式地鐵站的作業環境、選擇救援的設備來看預計在2-3天中基本能夠完全建立救援通道完成救援。

(3)通道加固

救援通道和生命通道為保證整體的結構完整堅固,一般要進行通道加固,以防作業時發生坍塌。加固方法通常利用額外支撐結構進行加固,即利用各種支撐材料對通道結構進行加強,但同時加固不能影響到通道原本的功能使用,結合這些要求和限制,對于救援通道的加固一般會采用類似水泥灌注的鋼筋結構來進行加固,可在地面進行分段的組裝再裝入通道后進行組裝加固;若是救援通道是利用原有地鐵出入通道作為救援通道,則要結合對于通道的結構損壞點和薄弱點進行加強加固,采用的是支撐加固。對于生命通道,其比較狹小又大多會采用地鐵原有的一些通風設施故結構強度一般沒有問題,因此可不進行結構的加強。

(4)建立救援索道

在救援通道建立后,要快速轉移、救出受困人員和傷員以防止余震對救援通道造成毀壞使得受困人員被擠壓在救援通道中。針對此類問題,救援的索道系統要能夠滿足兩個功能,一是要能夠快速將受困人員和受傷人員迅速帶至地面,二是在通道受到毀壞坍塌時能夠迅速將人員送回地鐵站或加速抬升至地面,確保離開坍塌的通道。此外還應該對索道系統設置備份系統,以防輸送過程發生主系統發生損壞,以及在轉運大量人員時能夠與主系統一同提供上升力,三是動力、能源的提供應當盡量由地面提供,畢竟地鐵站就算恢復能源的恢復還是會因為結構損毀和余震的情況而造成供應中斷,這對于轉運受困人員的索道系統來說是極其致命和不可靠的。四是救援索道的承載量必須在規定的最大量一下,確保在緊急狀態能夠有較大的冗余,其次是救援索道系統是臨時建立的設施,各項性能不明確,所以運載必須在極限狀態以下進行,確保安全無意外情況發生。

(5)受困人員撤出

對于受困人員撤出要遵循首先讓可行動的、不影響行動的受困人員進行撤出,每次撤出人員人數要結合救援索道系統的載重,若是救援通道就是沿用地鐵站的原本出入通道,那受困人員可在救援人員的指引協調下自行撤出;受到重傷的受困人員則在條件允許的情況下要先通過醫護人員的前期救護再在救援人員的陪護下進行撤離,當受重傷的受困人員在簡單的救護完成后應及時撤出至地面接受專業醫治,務必爭分奪秒,各環節銜接緊密順暢。醫護人員在接到救援人員無法處置的情況尋求幫助時及時進入也可在救援通道打通時就及時跟隨救援人員進入地鐵站,急救醫療設備要在救援通道打通時就跟隨救援人員進入地鐵站。

3.輔助行動

3.1進入地鐵站后的探查行動

進入地鐵站后第一要根據之前受困人員傳回的信息再對地鐵站整體進行一遍檢查和分析,確認地鐵站的損毀情況和結構薄弱點,以及對地鐵站的電力設施進行檢查和維修,盡可能使地鐵站能夠恢復電力以恢復部分設施的使用,比如照明、換氣和列車等的功能正常,第二要根據分析對部分主結構薄弱點和損毀點進行加固、支撐,確保其能夠在余震中結構相對完整、減少主結構損壞的產生,第三針對地鐵站內出現的影響救援的坍塌、倒塌的結構設施進行破拆,在進行破拆前要對目標進行分析和評估,確認其破拆后是否會產生二次損毀、坍塌和后面是否有受困人員及受困人員所處空間大小確保不傷及受困人員,第四要指定部分救援人員對之前發現的地鐵站結構薄弱點、損毀點進行巡查檢查,確保一旦出現損壞、坍塌或損壞、坍塌的增大及時做出預警和對其進行前期應急的支撐加固以支撐到后續增援到來或是人員避險撤離完畢。

3.2通信建立

信息的獲取將是救援是否成功的必要因素,信息的獲取關鍵在于通信是否能夠通聯和暢通。地鐵站與地面的聯絡為保證實時暢通應當采用有限通信的方式,在救援人員還未進入,但生命通道已經打通的情況時,筆者認為此時就可通過生命通道向地鐵站內布設通信線路,首先獲取地鐵站內的受困人員分布、身體狀況以及地鐵站結構和設施的受損情況。有線通信雖然可靠有效,但是礙于地鐵站的受災情況以及其不可大范圍、無限制移動,因此救援人員在進入地鐵站后為保證救援行動開展的便利,應當在地鐵站中使用移動通信設備,若要隨時與地面上人員進行通訊則應該在固定通信終端加裝無線接收機使救援人員的無線通信與連通地面的固定通信線能夠相互串聯通信。

4.未來展望

對于地鐵地震救援的關鍵就在于救援通道的打通和站體結構的臨時加固,而打通救援通道的關鍵在于前期對于地鐵站、土層進行探測來獲取關鍵信息,然后根據這些信息來保證救援通道的順利打通,但這種探測不是實時的或無法與通道打通同步進行,這有時就會在向下掘進過程中遇到突發情況,造成了作業停止影響了效率,對于這種情況,我們就應當在打通救援通道的鉆機周圍設置探測器或在掘進鉆頭上設置探測器實時對作業過程中對鉆機、土層情況進行實時監測并生成三維模型。

此外對于開辟通道的機械筆者認為可以將其進行集成化至一臺履帶式載具上,并配備相應的探測設備,如此可將需要現場建設的鉆探站改變為可以隨時靈活調整位置的移動鉆探站,一旦探測完成確定好位置就可立即作業。

為應對地震災害,地鐵可對無障礙電梯、風道、風亭以及各個出入口進行加固建設以保證能夠承受地震的破壞以方便救援。

總結來說,地鐵地震救援不僅要加強救援方法、技術的探索還需要加強對地鐵建設的探索。

參考文獻

[1]楊云. 地鐵車站建筑設計探討[J]. 城市建設理論研究:電子版, 2015, 5(24).

[2]謝禮立, 張景發. 顫抖的地球:地震科學[M]. 清華大學出版社, 2005.

[3]張富有, 楊建國. 礦山事故應急救援戰例及分析[M]. 煤炭工業出版社, 2006.

[4]杜波, 譚紹先, 姚紅林. 煤礦,金屬非金屬礦山應急救援[M]// 煤礦、金屬非金屬礦山應急救援. 中國礦業大學出版社, 2012.

1.武警云南總隊? 云南省昆明市? 650102;2.上海市特種設備監督檢驗技術研究院? ?上海市? 200062