從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“音樂+”的格局變遷觀察

曹軍軍

摘要:我國音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在文化產(chǎn)業(yè)中有其自身的特殊性。21世紀以來,音樂產(chǎn)業(yè)格局與規(guī)劃經(jīng)歷了三次主要的調(diào)整,其調(diào)整是圍繞與互聯(lián)網(wǎng)此消彼長的共生關(guān)系而展開的,整體上經(jīng)歷了不斷的“否定之否定”的動力變遷過程。把握這一規(guī)律,是為了調(diào)和優(yōu)秀音樂文化傳播和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的關(guān)系,實現(xiàn)雙效與共贏。

關(guān)鍵詞:互聯(lián)網(wǎng) 音樂 音樂社交 產(chǎn)業(yè)集聚

音樂與產(chǎn)業(yè)能夠融合發(fā)展并實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益共贏,這之中,關(guān)鍵的動因是互聯(lián)網(wǎng)。針對音樂產(chǎn)業(yè)的特殊性,圍繞我國“互聯(lián)網(wǎng)+音樂產(chǎn)業(yè)”的基本格局進行觀察,尋找發(fā)展動因,則可為把握藝術(shù)與市場規(guī)律,為基于傳媒產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀文化傳承發(fā)展提供參考。就互聯(lián)網(wǎng)與音樂產(chǎn)業(yè)關(guān)系及其階段性的發(fā)展癥候,我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展與規(guī)劃先后有3次明顯的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。

一、音樂VS互聯(lián)網(wǎng):此消彼長的博弈期

首先,是互聯(lián)網(wǎng)與音樂的博弈期,其間,二者究竟何為目的,何為手段?或者相互利用,相互博弈,形成此消彼長的局面。

1.用音樂做互聯(lián)網(wǎng)。21世紀初,隨著我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起,音樂產(chǎn)業(yè)首先經(jīng)歷的不是同步興盛,反倒是遭受了巨大沖擊,音樂不是目的,而是互聯(lián)網(wǎng)用于壯大自身的手段。其宏觀背景在于唱片業(yè)可作為狹義的音樂產(chǎn)業(yè)的表征,尤其是世界范圍內(nèi)的音樂產(chǎn)業(yè),Recorded Music Industry一度成為國際上音樂產(chǎn)業(yè)譯名的源頭。改革開放以來,中國的音樂產(chǎn)業(yè)也同樣效法國外的模式,這集中體現(xiàn)在20世紀90年代以來國內(nèi)唱片業(yè)的方興未艾。但是,其產(chǎn)業(yè)生態(tài)卻在21世紀初伴隨著互聯(lián)網(wǎng)1.0時代的興起受到巨大沖擊。網(wǎng)絡(luò)傳播的便捷性、隨意性和存在的非法復(fù)制行為,加上當時國內(nèi)針對互聯(lián)網(wǎng)版權(quán)保護的立法、制度跟進與執(zhí)行力尚不完善,唱片行業(yè)的業(yè)績面臨斷崖式下跌。特殊的歷史造成中國其實從未有過發(fā)展成熟的唱片業(yè),21世紀初的音樂產(chǎn)業(yè)很快地被置換到網(wǎng)絡(luò)傳播環(huán)境中,早期的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)看中了音樂內(nèi)容的“關(guān)聯(lián)性”特征,紛紛采取以音樂換取“流量”的運營模式。企業(yè)出于利益最大化的考慮而濫用音樂,這種模式形成的觀念嚴重影響了音樂人的創(chuàng)作和版權(quán)態(tài)度。彼時,是一種粗放的“用音樂做互聯(lián)網(wǎng)”的初級模式,音樂是手段而不是目的,音樂人的版權(quán)保護和優(yōu)秀音樂作品的原創(chuàng)動力自然受到了很大的限制。

2.用互聯(lián)網(wǎng)做音樂。這個博弈期,經(jīng)歷了21世紀的前10年,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”從觀念到踐行,才有所轉(zhuǎn)變。早期的一些互聯(lián)網(wǎng)公司如百度、騰訊、阿里,發(fā)展成“平臺型”企業(yè)。音樂產(chǎn)業(yè)中相對“平臺型”而言的“內(nèi)容型”企業(yè),即前身是經(jīng)歷長期低谷的唱片公司以及音樂類圖書音像出版社等機構(gòu),也能夠自覺地順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境不斷改善的趨勢,發(fā)揮“內(nèi)容為王”的優(yōu)勢,重圖振興。

其重要的一系列事件主要在2015年。隨著各行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”的興起,2014年,原國家新聞出版廣電總局發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管的“史上最嚴版權(quán)令”,從《深入實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動計劃2014-2020》起,明確提出“努力建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強國”的新目標。尤其針對音樂產(chǎn)業(yè),于2015年7月發(fā)布《關(guān)于責(zé)令網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商停止未經(jīng)授權(quán)傳播音樂作品的通知》,要求其將未經(jīng)授權(quán)作品全部下線;11月發(fā)布《關(guān)于進一步加強和改進網(wǎng)絡(luò)音樂內(nèi)容管理工作的通知》,要求建立網(wǎng)絡(luò)音樂自審工作流程和責(zé)任制度。有了這些條件保障,內(nèi)容型企業(yè)和平臺型企業(yè)的博弈關(guān)系出現(xiàn)了巨大變化:前者向后者發(fā)起一攬子版權(quán)許可使用業(yè)務(wù),曾一度為傳統(tǒng)唱片企業(yè)帶來業(yè)務(wù)收入的逆勢回升;為了維護和擴大既有曲庫規(guī)模,吸引與留住音樂用戶,阿里、酷狗、騰訊、網(wǎng)易云音樂等平臺型企業(yè)之間反而展開了對版權(quán)資源的爭奪。網(wǎng)絡(luò)音樂版權(quán)“大洗牌”一度成為數(shù)字音樂行業(yè)熱點。平臺型企業(yè)逐步走向正軌,開啟流媒體音樂平臺用戶付費的新模式。典型的例子是用戶包月付費,但是這種模式還是“泥沙俱下”,隨即出現(xiàn)了數(shù)字專輯、數(shù)字唱片等適度對唱片業(yè)復(fù)歸的商業(yè)模式。平臺型企業(yè)在這個階段,一定程度上能夠更理想地用互聯(lián)網(wǎng)做音樂,與早期相比,確實較好地促進了音樂原創(chuàng)和傳播;雖然相當一部分業(yè)態(tài)還無法形成較好的投入產(chǎn)出比,但是,在如騰訊、網(wǎng)易等大商家的運營設(shè)計者看來,流媒體音樂的方式,需要做久、做足鋪墊,因為數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)方興未艾,前景可期。

“互聯(lián)網(wǎng)+”所謂的復(fù)興傳統(tǒng)行業(yè),最集中的體現(xiàn)還體現(xiàn)在傳統(tǒng)出版,即內(nèi)容型業(yè)務(wù)領(lǐng)域,如唱片公司在“互聯(lián)網(wǎng)+”方面有所發(fā)力,國企老字號也打造了各種音樂資源APP或數(shù)字出版資源庫。許多唱片公司出身的民營企業(yè)也在往平臺化方向發(fā)展,如太合音樂,組建“新型音樂服務(wù)公司”,并開發(fā)出DMH數(shù)字音樂分發(fā)平臺。而所謂的平臺型公司與內(nèi)容型公司也不再涇渭分明,騰訊、網(wǎng)易開展各式“音樂人扶持計劃”,推動自我原創(chuàng)和各式音樂小廠牌項目孵化。

二、從“互聯(lián)網(wǎng)+”向“音樂+”升級

“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,傳統(tǒng)的音樂產(chǎn)業(yè)范疇體量較小,要想壯大產(chǎn)業(yè),就得靠“音樂+”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)邊際的拓展。

1.“音樂+”的緣起與特殊意涵。圍繞唱片、出版物、版權(quán)經(jīng)紀的音樂傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài),插上“互聯(lián)網(wǎng)+”的翅膀起飛,但是,這樣的音樂產(chǎn)業(yè)其經(jīng)濟體量終歸還是非常有限的。根據(jù)中國傳媒大學(xué)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《2019中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,除了未進入統(tǒng)計口徑的部分渠道之外,2018年音樂圖書與音像板塊、版權(quán)經(jīng)紀板塊的經(jīng)濟體量僅有13.38億元、5.46億元(版權(quán)經(jīng)紀方面僅以音著協(xié)、音集協(xié)為統(tǒng)計口徑)。然而,《報告》中,數(shù)字音樂、音樂卡拉OK產(chǎn)業(yè)板塊的經(jīng)濟體量一直保持較大份額,分別為612.42億元、1010.7億元。可見前二者與后二者之間絕非一個量級水平。實際上,后者的音樂產(chǎn)業(yè)形態(tài)已經(jīng)超出了嚴格意義的“互聯(lián)網(wǎng)+”傳統(tǒng)的音樂產(chǎn)業(yè)范疇,只有這種超越,才能讓音樂產(chǎn)業(yè)獲得更大的增收體量。它們屬于圍繞音樂出版的新興業(yè)態(tài),即“音樂+”的范疇。

這個新概念在近年逐步成型,并成為業(yè)界共識,具有特殊的時代意涵。《2015中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》中,首次出現(xiàn)“音樂+”這一關(guān)鍵詞。究其根本意涵,其一,基本條件是鑒于音樂自身“關(guān)聯(lián)性”較強的特征,從而形成的各式各樣的產(chǎn)業(yè)拓展與融合形態(tài),并具有鮮明的“泛娛樂、跨場景”特征;其二,音樂產(chǎn)品自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是有限的,產(chǎn)業(yè)要想壯大,就得靠“音樂+”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)邊際的拓展;其三,“音樂+”根植于互聯(lián)網(wǎng)2.0時代,貌似又回到了“用音樂做互聯(lián)網(wǎng)”,其實不然,其根本宗旨是實現(xiàn)音樂傳播和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、社會效益和經(jīng)濟效益的共贏發(fā)展。所以,我們認為“音樂+”是“互聯(lián)網(wǎng)+”的一種升華。

與其他的藝術(shù)文化形態(tài)相比,音樂的關(guān)聯(lián)性高,對其闡釋有四:一是在傳媒產(chǎn)品中,音樂產(chǎn)品不同于文學(xué)、電影等其他門類,它不大符合邊際效益遞減規(guī)律。簡言之,一首音樂作品,只要被某些人喜歡,就有可能百聽不厭——每聽一遍都能產(chǎn)生滿足與愉悅感。這樣就可以將特定的音樂和特定的用戶、行為、場景等較穩(wěn)定地關(guān)聯(lián)起來。二是音樂消費常處于一種伴隨性的情境,即人們可以一邊聽音樂一邊從事其他活動,如聽音樂的同時,可以一邊欣賞影視、一邊就餐、一邊跳舞、一邊開車等,即跨場景特征。三是音樂是一種表情藝術(shù),與人的各種情緒直接關(guān)聯(lián),基于情感共鳴等的“音樂社交”成為一個現(xiàn)象級話題,是“音樂+”的一種體現(xiàn)。社交媒體與大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略中,對這個問題的研究,如隱性社交群體挖掘,更容易發(fā)現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)情報,形成產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。此外,相對于讀圖時代的視覺藝術(shù)、造型藝術(shù)而言,音樂確實不是一種“剛需”,在上文所述的21世紀初“用音樂做互聯(lián)網(wǎng)”的時期,互聯(lián)網(wǎng)公司通過“免費的”音樂獲取流量,則反證了音樂本身不易“變現(xiàn)”,只有通過“關(guān)聯(lián)性”以及對其他領(lǐng)域的滲透、融合,才更容易獲得增值。

可見,從“用音樂做互聯(lián)網(wǎng)”,到“互聯(lián)網(wǎng)+”,前者中的音樂是手段、互聯(lián)網(wǎng)是目的,而后者似乎發(fā)生了反轉(zhuǎn);再到“音樂+”——互聯(lián)網(wǎng)和音樂的關(guān)系中,重心從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向音樂、再轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)——經(jīng)歷了一個“否定之否定”的邏輯。這也是我國音樂產(chǎn)業(yè)不斷尋求突破的動力邏輯。

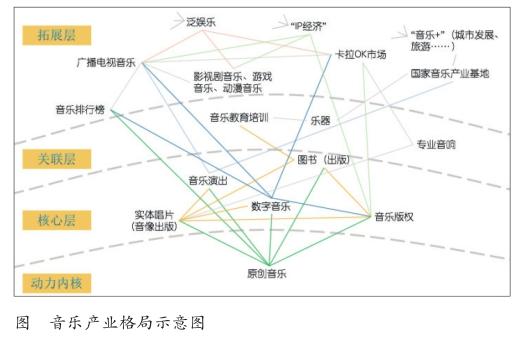

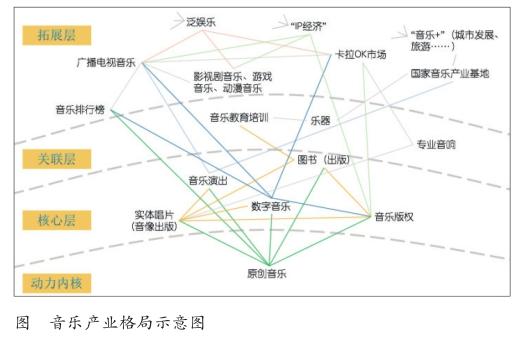

2.基于“音樂+”審視國內(nèi)音樂產(chǎn)業(yè)的整體格局。國內(nèi)音樂產(chǎn)業(yè)目前的格局基本形成圍繞音樂原創(chuàng)動力內(nèi)核的三個圈層,即由內(nèi)而外的核心層、關(guān)聯(lián)層、拓展層,共轄十余個產(chǎn)業(yè)分領(lǐng)域板塊(如圖所示)。

在對音樂產(chǎn)業(yè)生態(tài)之“圈”的觀察中,可見一種“向心力”,如“互聯(lián)網(wǎng)+音樂”,其指向原創(chuàng)音樂的動力內(nèi)核,是促進音樂的創(chuàng)作和傳播;也可見一種來自“音樂+”的“離心力”,從每個圈層逐步對外拓展,如外側(cè)的音樂IP、開發(fā)“泛娛樂”產(chǎn)業(yè)、音樂社交(如卡拉OK)、國家音樂產(chǎn)業(yè)基地納入城市規(guī)劃與輻射化發(fā)展,等等。向心力是有限的,而離心力是無限的。所以,“音樂+”應(yīng)具有豐富的可能性,將音樂產(chǎn)業(yè)的圈層不斷外延。

特別值得一提的就是基于互聯(lián)網(wǎng)的“音樂社交”業(yè)態(tài)。音樂社交是一種“大連接”的表征。譬如,網(wǎng)易云音樂平臺通過音樂社交空間的開發(fā),如用戶自主編輯歌單UGC模式,激發(fā)創(chuàng)新,使曲庫潛能得到最大程度的開發(fā),其綁定用戶資源與收益也能維持在一個不斷增值的相當可觀的水平;以騰訊音樂旗下“全民K歌”為代表的在線或線下“迷你”卡拉OK產(chǎn)業(yè),其基本運營也是基于社交理念,近年,在音樂產(chǎn)業(yè)整體營收中,其經(jīng)濟體量增長勢如破竹。基于互聯(lián)網(wǎng)的“音樂+”戰(zhàn)略,目前試圖遍歷更廣的泛娛樂空間與場景,實現(xiàn)最大化的產(chǎn)業(yè)拓展與增值。

三、音樂演藝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)與城市生活聯(lián)動:回歸“線下”體驗

“音樂+”加大了“互聯(lián)網(wǎng)+”音樂產(chǎn)業(yè)的火候。但是,對音樂用戶而言,音樂的美感最好是一種切身的臨場體驗。在互聯(lián)網(wǎng)與音樂產(chǎn)業(yè)的融合進程中,這種體驗也不斷反映在對線下音樂活動的回溯與對話,尤其見于音樂演藝產(chǎn)業(yè)以及拓展層的音樂產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(以國家音樂產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)為代表)的規(guī)劃發(fā)展上。簡言之,即一定程度上從線上回歸線下空間。線下消費的優(yōu)勢在于真實體驗感,這在演藝場域中有集中體現(xiàn)。

國內(nèi)音樂產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),根據(jù)其現(xiàn)狀與規(guī)劃,存在對內(nèi)集聚和對外輻射兩種類型,而其衍變基本符合由內(nèi)向外的邏輯方向。對外輻射,實際上就是音樂演藝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的影響與城市文化生活的聯(lián)動,亦為“音樂+”的一種體現(xiàn),如“+文旅”“+農(nóng)業(yè)與生態(tài)”“+民俗風(fēng)情”等。產(chǎn)業(yè)封閉之園轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)開放之區(qū),并可以帶動其他線下體驗性文化消費。所以,在具體的對產(chǎn)業(yè)未來規(guī)劃的引導(dǎo)建議中,可借鑒歐美國家成熟園區(qū)的經(jīng)驗,如英國倫敦西區(qū)、美國百老匯等,其特點尤在演藝+體驗+城市生活;要把握好音樂產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“屬于文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)大范疇,也屬于演藝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的小范疇”的內(nèi)涵,從線上產(chǎn)業(yè)適度回歸線下,帶動線下;同時,將互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的運營方式向線下空間滲透;像北京音樂產(chǎn)業(yè)基地天橋演藝區(qū)、平谷園區(qū),周窩音樂小鎮(zhèn)等的規(guī)劃發(fā)展,應(yīng)密切對城市生活的融入與文化感染。

產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),尤其是演藝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展,既是對“音樂+”的有力拓展,又是對線下傳統(tǒng)的回歸。但是,這種回歸再也不是線上和線下的博弈,而是二者的調(diào)和與共贏。同時,互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與地理信息系統(tǒng)應(yīng)用于音樂演出資源規(guī)劃,樂器與音樂裝置與物聯(lián)網(wǎng)的融合等,也會對音樂線下或物理空間的體驗活動與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)業(yè)態(tài)的開發(fā)提供新助力。譬如,音樂演唱會會造成臨時的聚集地交通負載,游客在交通出行中留下的“刷卡”數(shù)據(jù)作為“物理真實世界數(shù)據(jù)”,與演唱會互聯(lián)網(wǎng)票房數(shù)據(jù)形成關(guān)聯(lián),便可為決策者將演出與交通問題的通盤考慮提供情報參考。從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“音樂+”,再到演藝產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)回歸線下體驗方式,互聯(lián)網(wǎng)和音樂的關(guān)系,重心從音樂轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)、再轉(zhuǎn)向音樂——經(jīng)歷了又一個否定之否定的邏輯。

四、結(jié)語

狹義的音樂產(chǎn)業(yè)是唱片業(yè),我國的音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展在核心問題上,如激勵原創(chuàng)、保護版權(quán)等方面,和國際其他國家情況基本一致。然而,作為趕上互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展風(fēng)口浪尖的發(fā)展中國家,我國音樂產(chǎn)業(yè)在21世紀的發(fā)展又呈現(xiàn)出獨特的軌跡,“互聯(lián)網(wǎng)+”“音樂+”等概念和戰(zhàn)略思想實際上是中國特殊國情下的產(chǎn)物。圍繞這些問題,我國音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在模式創(chuàng)新和營收方面,展現(xiàn)出獨特的生命動力。

作者單位 中國傳媒大學(xué)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心

參考文獻

[1]趙志安等.中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2014-2019各期)[M].北京:人民音樂出版社,中國傳媒大學(xué)出版社,2015-2020.

[2]曹軍軍.音像出版產(chǎn)業(yè)模式的突破:以中國文聯(lián)音像出版公司全媒體試點為例[J].音樂傳播,2017(03).