重返蒙古“伊利汗”

米蘭沙

加茲溫風光

冬天并不是在伊朗境內旅游的好日子。灰黃色磚構建筑和少許點綴其間的薩法維、愷迦時期的園林,勾勒出一幅更加蕭瑟的加茲溫街景。

這是2015年年初,我打算沿著伊利汗(ilkhan,指蒙古人在伊朗建立的汗國的統治者)冬、夏兩季的巡游路線做一次考察。為了至少能在形式上稍許貼近“游牧”的風格,我決定沿途盡可能搭乘短途公交,比較隨性地安排每天的行程,并盡可能選擇為當地人而非旅游者服務的客棧。

“晃火兒月良”

從德黑蘭往西北走,加茲溫是沿途的第一座大城市。在古代,它主要是作為連接伊朗西北部和高加索、黑海以及魯姆地區的商業樞紐。

然而,堅持游牧生活的蒙古人在統治伊朗半個多世紀后,卻仍然遵循古老的生活習慣,偏愛在西北部的寒冷草原(大部分在伊朗西阿塞拜疆省和阿塞拜疆共和國境內)隨季節變換而巡游。因此,離開加茲溫往北,“伊利汗之路”才算是真正開始。

從地圖上看,加茲溫北方最近的一個舊蒙古人城市是蘇丹尼耶。該地名的字面意思是“蘇丹的城市”,在《元史》中則被譯作“孫丹尼牙”。而到了明嘉靖年間(1522—1566),盡管自從永樂朝之后已經沒有官方的使節親身游歷過此地,但陜西地方官員主持編寫的《西域土地人物略》仍然把它當作西亞的一個重要城市加以著錄,只不過其名字被按照明代漢語的讀音改寫成了“瑣力旦城”。而明代編寫者還煞有介事地在下面加了一段注釋說,該城中有“纏頭回回”種田。

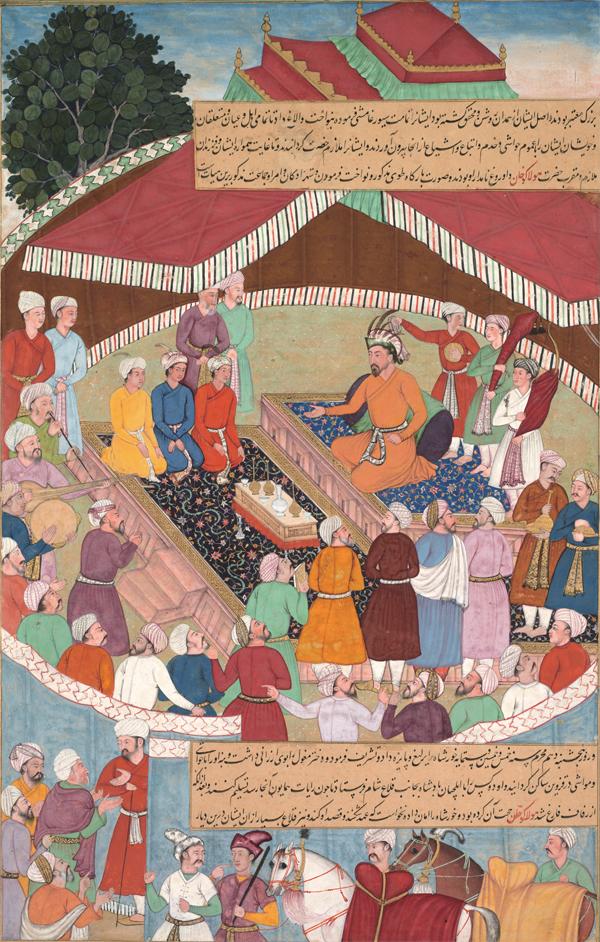

宴會上的旭烈兀

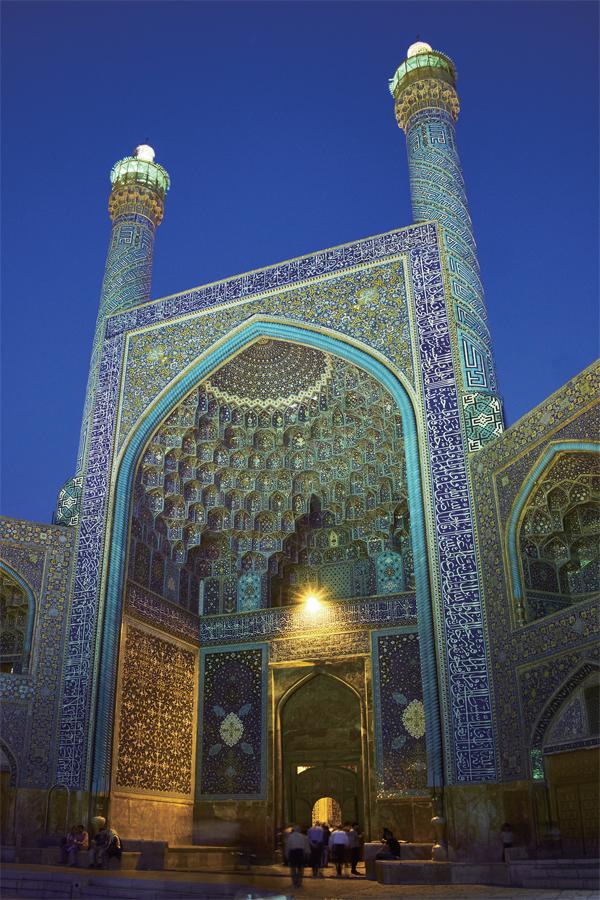

伊朗的伊斯法罕市中心

前往蘇丹尼耶的道路空曠而略顯荒涼,畢竟今天它只是一個人口不過5000(2012年統計)的小鎮。車窗外是一大片平坦的、被淺淺黃褐色草皮覆蓋的曠野。公路兩側的隔離樹籬稀疏而幼弱,根部還留有前幾天積起的殘雪。遠處連續的山丘,則是分割里海和內陸的厄爾布魯士山脈。云層壓得很低,只在某些低豁的山口處透出太陽的亮光。

在蒙古統治時代,蘇丹尼耶所在的這片平原就已經是伊利汗四季巡游路線的中心節點。蒙古宮廷和日常隨行的一干扈從,通常在蘇丹尼耶附近的草原駐夏,再緩慢地向西移往馬拉蓋。通常,在駐夏時君主還會召集其身邊的護衛和親信在草原上舉行狩獵活動。根據游牧政權的傳統,這種狩獵不僅是單純的娛樂,也帶有軍事演習的意味。同時,這也是君主和其手下軍事將領、各個向其效忠的部落首領們商議國是,以及增進私人情感的場合。蒙古人對此地眷戀甚深,甚至用蒙古語重新命名了各處地名。

我所經過的這片草原,當時被稱作“”,按照元代人的譯法可以寫作“晃火兒月良”(或“黃兀兒玉良”)。清人編寫的辭書《西域同文志》解釋該詞義為“土色黃,多柔草,故名”,倒是非常符合眼前的實際情景。無獨有偶,在今天阿拉善左旗北部的洪格日鄂楞,同樣有一處在元代被稱為“晃火兒月良”的草原。這個草場也同樣位于元代連接內地到漠北的交通要道上。可見,雖然身處西亞,蒙古人仍然繼承了如何選擇合適地理環境的知識,并以相同的方式為它們命名。

改宗伊斯蘭

在蘇丹尼耶還未建立的時候,也就是最初幾任伊利汗在位時期,蒙古人已經開始在自己統治的核心區域規劃、建造小規模城市。這些城市功能多少帶有象征性,被用來彰顯統治者的崇高地位。其選址也往往直接利用廢棄的古代拜火教寺廟,或者薩珊時期宮殿的遺址。至于蒙古統治者本人,則更樂于居住在傳統的游牧帳篷內。

君主的宮廷遠離傳統定居點,也很好地隔離或者說減緩了蒙古人上層接觸并受到伊斯蘭教影響的機會。而在當時伊朗本土的知識分子看來,伊利汗的宮廷充斥著“異教”的氣味。其中不僅有來自中國的仆從、工匠,甚至還有自漢地和西藏千里迢迢迎請來的佛教僧侶。

中國文化在伊利汗國的遭遇,反映出中世紀伊斯蘭世界對外來文化的沖突、接納和調適;也可以概括成是一個由顯到隱,由意識觀念到尋常日用,由具體物象到符號象征的轉變過程。

在伊利汗統治前期,由于皇室的推崇,建立伊利汗國的旭烈兀年輕時即對漢文化有一定程度的了解。他甚至在率軍西征之后,仍然扮演著儒學學者、漢地僧侶和藏傳喇嘛等群體的贊助者角色。而旭烈兀率領的西征大軍,充斥著中國士兵、工匠和各色后勤、管理人員。其中相當一部分人此后就駐扎在阿塞拜疆地區,并逐漸融入本地社會。

中國移民也把善于耕作的天賦帶到了伊朗。合贊汗時期的波斯宰相拉施特曾談到,住在忽伊的“契丹人”在當地種植谷子,并將這種農作物傳播到大不里士等地。而駐扎在西阿塞拜疆省木干地方的中國移民,不僅把綠豆移植到當地,還帶來了制作綠豆粉條的技藝。這種新奇的食品使拉施特感到好奇。他非常準確地記載道,中國人從綠豆中提取淀粉,再做成粉條煮食。

而為了滿足這些新移民的精神需求,伊利汗還下令在伊朗各地建造佛教廟宇。考古發掘也證實,在阿剌塔黑(今阿塞拜疆共和國納赫切萬東北)、忽伊、大不里士和馬拉蓋等地,都曾發現伊利汗國時期新建的佛寺遺址。而在蘇萊曼寶座的考古工作,更是發現了大量木質構建的遺存。研究者認為,這些木質構建來自模仿中國風格的多柱式建筑。由于伊利汗希望模仿大都的大汗宮殿式樣,因此借用中國式建筑和裝飾成了一時流行的時尚。

但自從合贊汗宣布改宗伊斯蘭教后,中國元素在意識形態領域迅速褪色。佛寺被大規模改作清真寺或直接毀棄,漢字在伊利汗國官方層面的應用幾乎消失。1305年完者都決定在如今的蘇丹尼耶興建新都,其動機也從模仿元朝大汗的威儀,轉向與埃及的馬穆魯克蘇丹爭奪伊斯蘭世界的正統。對于蘇丹尼耶所對標競爭的城市,同時代的史家就已提供了幾種不同說法。一說是馬穆魯克控制下的敘利亞中心城市大馬士革,而另一些人則認為是要在形制規模上與圣城漢志(Hejaz)相匹敵。

蘇丹完者都陵墓

出租車駛入蘇丹尼耶,街道略顯破舊,兩邊是一些和德黑蘭郊縣格局差不多的小商鋪。但車一開出短短的城區干道,高臺上由低矮磚墻圍繞著的一座八角形圓頂建筑立刻映入視野,這就是被稱為“蘇丹完者都陵墓”的建筑。

它占據整片地區的最高點,用陶片裝飾的天青色圓頂,即使在當日昏沉的天空下也仍然色彩鮮明。這是蘇丹尼耶城僅存的一座主體建筑。除此之外,我們只能從陵墓周圍散布方格的地基估測舊城的規模。即便是陵墓本身,據研究者考證也已歷經歲月的摧折,原本圍繞著拱頂的八座塔柱的頂龕皆已毀損。

陵墓本體與四個拱廊相連,這是典型的“伊萬”式結構,即伊斯蘭建筑中一種長方形帶拱頂的建筑樣式。而每一面的門楣處都裝飾有繁復的、被稱為“穆卡納斯”的蜂窩狀拱頂。陵墓內部共有三層,第二層是蘇丹尼耶研究和考古辦公室。聽說我的專業是蒙古史,一男兩女三位專家熱情接待了我。他們不僅允許我抄錄辦公室內收藏的研究書目,還將陵墓維修時拍攝的各細部照片復制了一份給我。

旭烈兀率領的西征大軍,充斥著中國士兵、工匠和各色后勤、管理人員

為完者都汗寫作的編年史里,有一整章稱頌其陵墓“堪與青空并美……能令蒼翠掩映的峰巒與塵土覆蓋的山丘競慚形穢,也使天堂秘苑相形失色”,又稱“該建筑的地板與中庭,鑲嵌著各色紅、藍寶石,以及柚木、沉香、黃金、烏木和象牙的裝飾板”。而我們從特寫照片可以看到,陵墓內部確實到處裝飾著由青金石、琉璃和燒制陶片鑲嵌而成的幾何圖案和《古蘭經》格言,以及飾有浮雕的木質屏風。

蘇丹尼耶的完者都陵墓

完者都陵墓的風格,繼承了傳統伊朗式拱頂建筑的傳統,但蒙古人的影響無處不在。柏林收藏的迪茨畫冊中,有一幅描繪年輕蒙古王子在氈帳內學習《古蘭經》的冊頁。畫中氈帳收束的頂部,神似建筑的拱頂。而無論是帳內懸掛的藍色庫法體條幅,還是帳篷上的裝飾圖案,也都能在完者都陵墓中找到對應物。

比起上層空間的華麗,整座建筑的真正秘密卻隱藏在其位于地下的墓室中。

據傳說,完者都本人曾有意放棄歷代蒙古汗王秘密埋葬的傳統,希望將自己的棺槨安放在陵墓地下室內。而作為他皈依伊斯蘭教和改宗什葉派的證物,他下令將先知穆罕默德的一束頭發,以及什葉派圣人阿里和侯賽因的遺骸一同遷葬于蘇丹尼耶陵墓中。此舉象征著他本人完美繼承了成吉思汗子孫、伊斯蘭教保護人和什葉派信徒三位一體的身份。

完者都陵墓的風格,繼承了傳統伊朗式拱頂建筑的傳統,但蒙古人的影響無處不在。

可以說,完者都陵墓是蒙古時代的真正遺產。和早年的伊利汗們將中國建筑風格帶到伊朗一樣,完者都陵墓所代表的伊斯蘭建筑風格也反向傳到了中亞和中國。河北省沽源縣的元代闊里吉思墓,就有著相似的長方形帶圓拱頂風格。盡管在當地的民間傳說里,它被附會成遼圣宗之母蕭太后的“梳妝樓”,但其樣式無疑是西亞而非契丹式的。而約100年后(1405年),由帖木兒的子孫在哈薩克斯坦的突厥斯坦省建立的“火者·牙薩維墓”,同樣反映出完者都陵墓建筑形制的影響。

不過,在今天伊朗的歷史教育中,對蒙古人統治時期的評價基本上是負面的。伊朗在近代和當下的種種屈辱、受挫的歷史,則往往被歸因于蒙古征服帶來的破壞。在和陵墓保護辦公室的專家交談時,我問他們如何評價完者都在伊朗歷史中的地位?他們回答,他因是第一個皈依什葉派的蒙古汗而獲得了較為正面的評價。

“那么,如何評價他的繼任者不賽因汗呢?他可是在伊朗在位時間最久的蒙古汗。”他們互相討論了一會說:“Heech(他什么也沒做)。”