阿茲海默病新藥研發漫途

解一章

美國生物技術公司渤健仍在等待一個結果。這個結果關乎近20年來,人們對突破阿茲海默病(AD)治療瓶頸的期待。

2020年,渤健宣布計劃為早期阿茲海默病試驗性治療藥物—阿杜卡努單抗遞交上市申請。

若成功獲批,阿杜卡努單抗將成為美國食品和藥物管理局(FDA)批準的首個減輕阿茲海默病臨床癥狀的療法,也將成為首個證明清除β淀粉樣蛋白可獲得更好臨床效果的療法。

然而,在最近FDA召集的外部專家咨詢委員會上,專家小組一致投票反對FDA批準該藥物,推翻了此前的積極結論,原因是渤健未能提供足夠的證據證明臨床試驗結果。FDA將于2021年3月7日作出最終的裁決。

以老年癡呆癥狀越來越為人熟知的阿茲海默病,始終保持著神秘一面。人們對它的特征十分熟悉,如記憶障礙、失語、失認、人格改變等,但仍無法摸清它的真正成因,因而也在治療方法的征途上不斷折戟。

新冠大流行之前,阿茲海默病已成為僅次于心臟病、腫瘤和中風的第四大致死疾病。據國際AD協會發布的《2019年世界阿茲海默病報告》,2019年全球有超過5000萬人患有癡呆癥;到2050年,數量將增加到1.52億。

人們迫切需要一款具有振奮意義的新藥,全世界在關注渤健能否順利拿掉這塊腦海中頑固的橡皮擦。

備受期待的“神藥”

之所以此次申請有如此高的關注度,原因在于,這是對目前主流發病機理假說之一“β淀粉樣蛋白(Aβ)沉積假說”的一次絕佳試驗。

在早期的一些研究結果中,阿杜卡努單抗的確能減少患者腦內Aβ的沉積,因而它成為最值得期待、最有希望的一種藥物。

按照澳大利亞阿茲海默病研究專家亨利·布羅達蒂的說法,這已經是走得最遠的一次抗體研究;如果失敗了,會是一個很大的打擊。

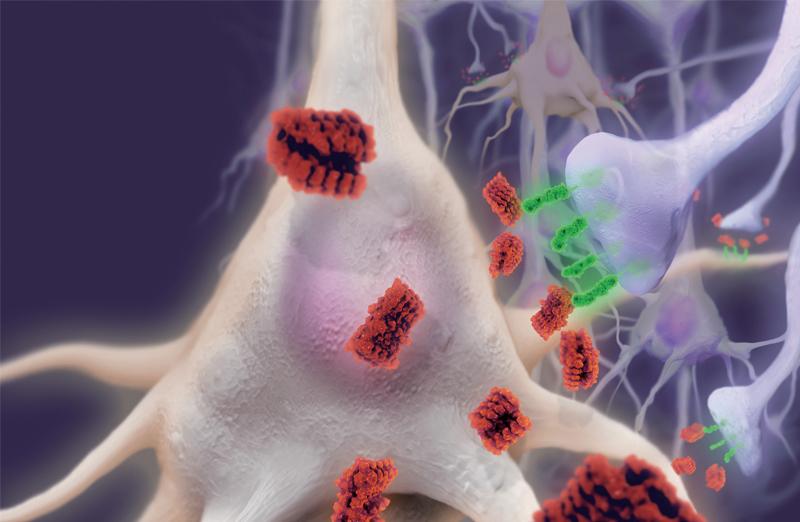

β淀粉樣蛋白沉積一直被科研界認為是造成阿茲海默病的根源。該假說認為,Aβ是患者大腦內一種異常聚集的蛋白質,是構成患者腦內“老年斑”的核心成分。

它通過神經元功能失調或死亡、斑塊形成以及神經纖維纏結等一系列環節引發神經毒性作用,造成整體神經功能障礙和行為學改變,最終導致吞噬記憶、認知等后果。

β淀粉樣蛋白沉積一直被科研界認為是造成阿茲海默病的根源

渤健此次寄予厚望的阿杜卡努單抗,就是一種針對Aβ的人類單克隆抗體。其機理就是,對阿茲海默病患者大腦中的沉積蛋白進行選擇性結合,并將之清理出大腦。

阿茲海默病已成為僅次于心臟病、腫瘤和中風的第四大致死疾病。

早在2015年的臨床開發階段,渤健就圍繞阿杜卡努單抗,針對早期患者及輕度患者進行了三期臨床試驗,包括一項小型研究(PRIME)和兩項大型研究(ENGAGE、EMERGE)。

但數據分析顯示,該藥物減緩患者認知能力下降的效果不佳,于是宣告失敗。

在研究中止后,渤健重新對后來匯入的新數據進行了分析,并發現EMERGE試驗實際上成功了,藥物對服用最高劑量的患者有好處。

渤健重燃了對阿杜卡努單抗的信心。在與美國FDA溝通后,渤健成功提交上市申請并獲得優先審查權。

消息傳開后,一些醫學專家表示對藥物的有效性持懷疑態度。2020年11月1日發表在《阿茲海默病協會雜志》上的一項研究就聲稱,渤健迄今共享的數據,未能證明阿杜卡努單抗的臨床益處。

不少患者以及投資人則對阿杜卡努單抗的上市充滿憧憬。在FDA咨詢委員會開會前夕,公開報告提及有“支持批準的有效性實質證據”。這一消息使得渤健的股價飆升了40%。

希望落空?

然而在FDA咨詢委員會開會當日,阿杜卡努單抗獲批的曙光,一下子變得晦暗。

在FDA召集的咨詢小組中,11位專家無一人認為證據足以支持批準。在長達7小時的會議上,神經學家和生物統計學家小組對渤健的案例進行了分析,并提出質疑。

小組成員提出了最關鍵的疑問:迄今為止收集的數據,是否表明清除這種淀粉樣蛋白對療效有意義?

專家指出,清除β淀粉樣蛋白和認知能力下降減緩之間的相關性較弱,而這個至關重要的環節,正是長久以來Aβ沉積假說能否成立的關鍵。

此外,渤健對于兩組試驗差異給出的原因,也沒有令專家小組滿意。

不夠透明的數據沒有令專家小組信服。專家組成員稱,渤健選擇性提供數據來證明該藥有效;實驗數據也包含著“危險的信號”:該藥第一個試驗并沒有完成,依靠一項僅有一半或2/3研究結果作為藥物有效性的證據,不符合規范。

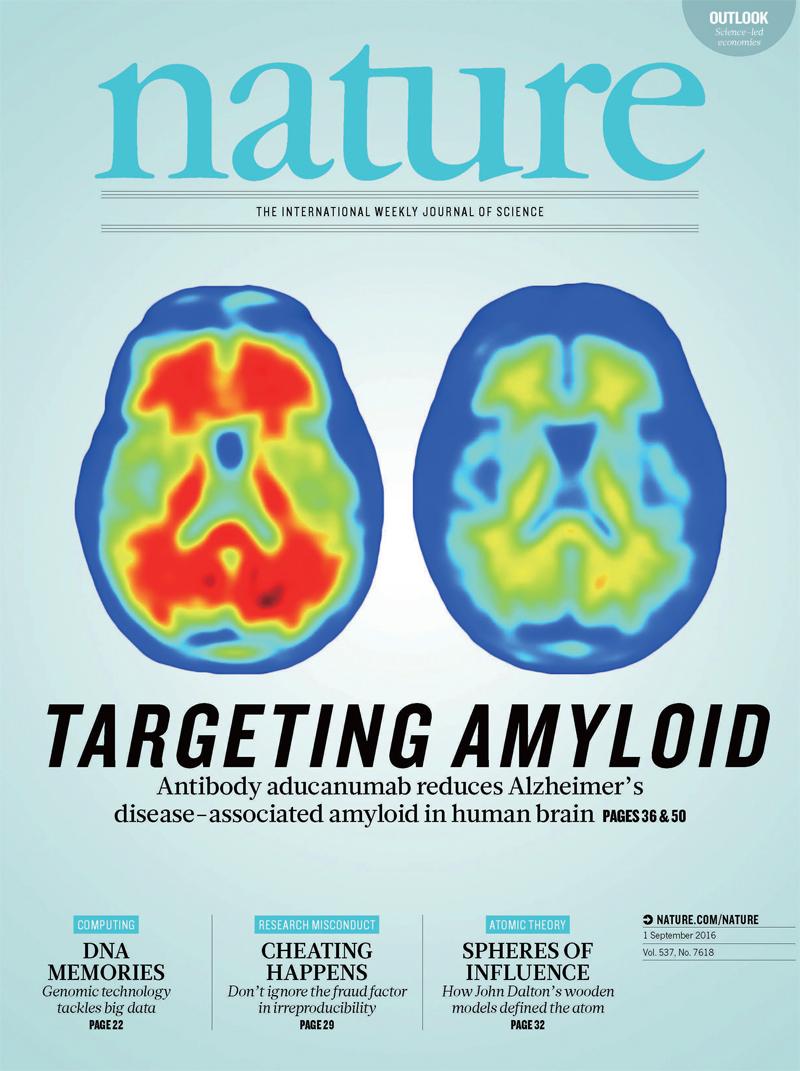

《自然》雜志報道了試驗性治療藥物阿杜卡努單抗(Aducanumab)的相關研究

人們對這個被發現已逾百年的疾病仍有太多的未知。

小組對FDA在其中扮演的角色也有所不滿。他們稱贊了FDA對阿杜卡努單抗申請的生物統計學審查,該審查發現了數據中的許多漏洞。

但同時,FDA的神經學審查卻給出了批準申請的贊成意見。這兩者之間存在的嚴重脫節,令他們驚愕。

對于FDA與渤健在阿杜卡努單抗許可申請中的合作意向,專家組一方面表示歡迎,認為這樣似乎能更快地找到治療方法;但同時也尖銳地指出,FDA如此更像渤健的合作者,而非獨立監管者。

對于專家咨詢委員會的意見,FDA通常會聽從遵循,但仍有可能會選擇批準阿杜卡努單抗上市。

目前,各方也表達了自己的微妙態度。阿茲海默病協會直接發表聲明,敦促FDA批準;美國神經病學學會寄信,敦促FDA仔細考慮批準阿杜卡努單抗的邏輯和財政后果,卻沒有對數據本身表態;國際阿茲海默病協會則表示,將“屏息”等待專家小組的決定。

此番結果無疑令FDA也陷入了兩難境地。

一些倡導團體和患者強烈呼吁批準阿杜卡努單抗。對于苦苦掙扎多年而沒有一絲進展的諸多藥企而言,在這一節點的批準同樣意義非凡。

但與此同時,盡管試驗釋放了一些積極信號,但貿然跳脫出科學規范的上市批準是危險的。無效的藥物或將耗費阿茲海默病患者巨額費用,產生的副作用也更令人擔憂。

假說孰真

對于治療阿茲海默病的進度,人們越來越迫切了。

龐大的患病人數對于全球衛生安全形成了極大挑戰。更重要的是,人們對這個被發現已逾百年的疾病仍有太多的未知。阿茲海默病,就像一個神秘莫測、隱匿于暗處的對手。

為了對付這個高手,從1998年起至今,全球累計投入超過6000億美元的研發費用。包括輝瑞、禮來、羅氏、默沙東、諾華、默克等在內的知名制藥公司,均在有關藥物研究中投入巨額資金,結果都不甚樂觀。

由于太多次落空,有的藥企甚至已經喪失信心,宣告退出在該領域的角逐。

迄今為止,FDA只批準了5款治療阿茲海默病的藥物上市。距離批準用于治療中度、重度病程的最新藥物“美金剛”,也已經過去了17年時間。

數據顯示,過去藥企為阿茲海默病開發的藥物失敗率高達99.6%,而癌癥藥臨床試驗的成功率還有20%,足可見前者攻關之難。

美國生物技術公司渤健

最大的難點在于,人們對阿茲海默病的發病原因和相關機制仍不完全清楚,目前所有的藥物研發都是基于各種假說理論開展的。

從上世紀六七十年代開展全面研究以來,科學家們確認了阿茲海默病的三大病理特征,包括β淀粉樣蛋白沉積、神經纖維纏結和神經元大量丟失。

在此基礎上,膽堿能損傷假說、β淀粉樣蛋白沉積假說以及Tau蛋白異常修飾假說成為主流假說,也成為開發治療的理論支撐。

膽堿能假說是較早被提出的假說,認為乙酰膽堿作為神經遞質與認知過程密切相關。患病時乙酰膽堿合成減少,乙酰膽堿轉移酶活性減低,阻礙了細胞間信息快速傳遞,從而引發障礙。

Tau蛋白異常修飾假說認為,Tau蛋白異常磷酸化,使神經元微管結構受到損害,造成神經元發生慢性病變,造成發病。

渤健申請批準的阿杜卡努單抗,是基于β淀粉樣蛋白沉積假說。基于Tau蛋白異常修飾假說,羅氏公司也正在研發一款Tau靶向藥物UCB0107,設計目標是用于阻斷或減少Tau蛋白聚集。

此外,還有炎性反應假說、基因突變假說、鈣平衡失調假說和腦腸軸假說等各種各樣的假說。但目前并沒有一個假說能夠全面準確地解釋清楚阿茲海默病的各種病理。

因此,全球各大藥企都陷入不同原因的失敗或者終止狀態,如同盲人摸象般,一次又一次地重新摸索。

盡管如此,藥企在過去近20年中的投入并非是無意義的。就像在此次,專家小組就一致肯定了阿杜卡努單抗清除β淀粉樣蛋白的充分證據,也贊揚了渤健公司推動該領域向前發展。在這種極復雜的疾病面前,各種假說不斷遭遇挑戰,是科研過程中的正常現象。

在阿茲海默病研究的關鍵時刻,也有令人驚喜的消息傳來。2020年12月4日,在《科學進展》雜志上,凱斯西儲大學醫學院一研究小組最新確認了一種過度表達時會導致大腦損傷的Drp1蛋白質,并表示已經開發了阻止這一過程的小分子藥物。

阿杜卡努單抗會不會成為時隔17年重新上市的新藥?不管最終裁決結果如何,人們對于阿茲海默病的認識,無疑正在不斷清晰。