南京市高校大學(xué)生生態(tài)素養(yǎng)現(xiàn)狀調(diào)查:四個(gè)維度的分析

葉芬梅 姬傲丹 肖婷婷 黃夢(mèng)瑤

(南京信息工程大學(xué) 1.法政學(xué)院;2.數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 江蘇南京 210044)

隨著工業(yè)文明時(shí)代的到來,環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重,加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、共建人類綠色家園成為全球性議題。我黨在十九大報(bào)告中提出了要促進(jìn)建設(shè)“美麗中國(guó)”,習(xí)近平總書記在報(bào)告中也指出:“建設(shè)美麗中國(guó),在全球范圍內(nèi)進(jìn)行生態(tài)文明建設(shè),構(gòu)建人類命運(yùn)共同體,促進(jìn)全球環(huán)境保護(hù)與治理體系變革,形成全民參與環(huán)境保護(hù)的良好氛圍。”大學(xué)生是未來推動(dòng)自然、社會(huì)與人可持續(xù)發(fā)展的主體力量,培養(yǎng)大學(xué)生良好的生態(tài)素養(yǎng),豐富大學(xué)生的生態(tài)知識(shí)、提高大學(xué)生的生態(tài)意識(shí)、規(guī)范大學(xué)生的生態(tài)行為、塑造大學(xué)生的生態(tài)情感,對(duì)于可持續(xù)發(fā)展事業(yè)具有重大意義。

本文從生態(tài)知識(shí)、生態(tài)行為、生態(tài)倫理、生態(tài)情感四個(gè)維度設(shè)計(jì)調(diào)查問卷,對(duì)南京市高校大學(xué)生生態(tài)素養(yǎng)進(jìn)行了較為全面的調(diào)查分析,以期能對(duì)今后大學(xué)生生態(tài)素養(yǎng)的培養(yǎng)提供參考路徑。

一、研究方法

(一)調(diào)查對(duì)象和方法

本次調(diào)查采取了隨機(jī)抽樣的方法,隨機(jī)抽取了江蘇省南京市部分高校,調(diào)查對(duì)象為高校大學(xué)生,調(diào)查采取線上線下結(jié)合的問卷調(diào)查形式,調(diào)查時(shí)間集中于2019 年12 月至2020 年2 月,共發(fā)放問卷1 200 份。問卷數(shù)據(jù)通過SPSS 統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,剔除了無效問卷,最終獲得有效樣本數(shù)980 份,有效回收率為81.7%。

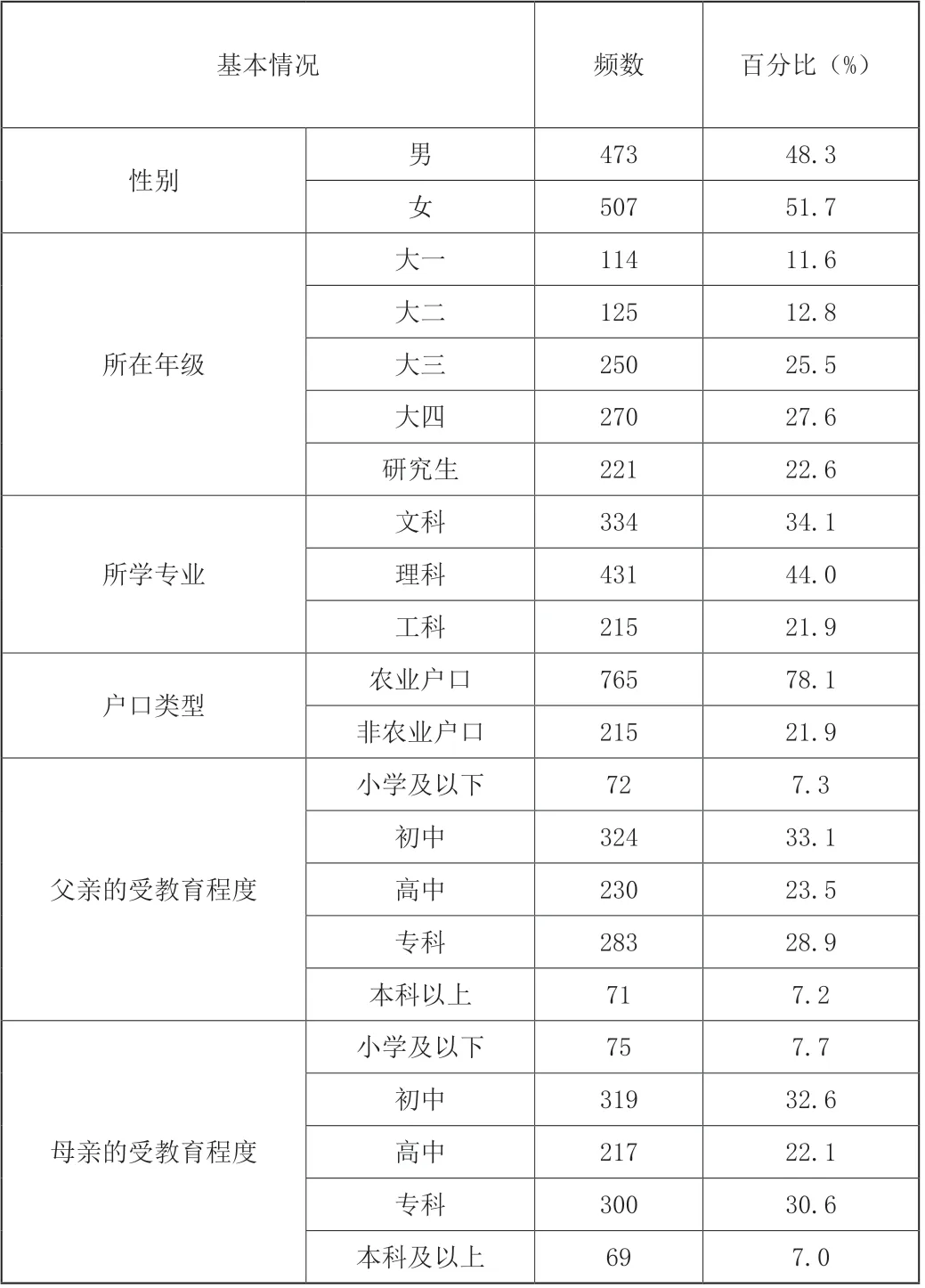

(二)基本情況

問卷共有題目30 題,包括了5 個(gè)測(cè)量量表,這5 個(gè)測(cè)量量表分別涉及了大學(xué)生在不同的場(chǎng)域內(nèi)生態(tài)知識(shí)、生態(tài)情感、生態(tài)倫理和生態(tài)行為方面的現(xiàn)狀。在有效回收的問卷中男性占比48.3%,女性51.7%。數(shù)據(jù)基本情況如下表:

表1 數(shù)據(jù)基本情況表

二、數(shù)據(jù)分析

根據(jù)問卷的數(shù)據(jù)分析,我們將從生態(tài)知識(shí)、生態(tài)情感、生態(tài)倫理、生態(tài)行為四個(gè)方面分別進(jìn)行問卷分析,進(jìn)一步地綜合問卷結(jié)果的分析,探尋大學(xué)生當(dāng)下存在的具體問題,最后提出相應(yīng)的改進(jìn)機(jī)制。

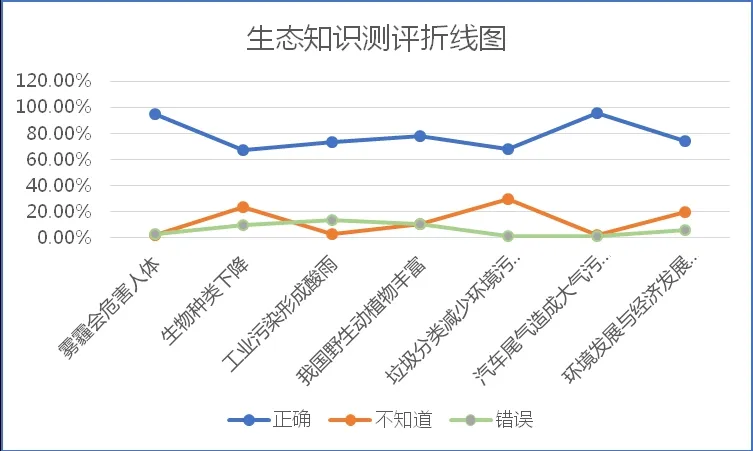

(一)生態(tài)知識(shí)

隨著政府對(duì)于環(huán)境問題的重視程度的提高,相關(guān)社會(huì)宣傳的加強(qiáng),廣大民眾對(duì)于基本的生態(tài)相關(guān)知識(shí)的了解程度普遍較高。生態(tài)環(huán)境部2020 年發(fā)布的《公民生態(tài)環(huán)境行為調(diào)查報(bào)告》顯示,公眾對(duì)生態(tài)環(huán)境知識(shí)的掌握情況總體良好,平均答題正確率為68.6%[1-2]。問卷中,我們選取了有關(guān)“垃圾分類”“野生動(dòng)物保護(hù)”“大氣污染”等較為簡(jiǎn)單的生態(tài)環(huán)境問題,相關(guān)題目共7 題(如圖1)。在生態(tài)知識(shí)方面,絕大部分大學(xué)生具備較好的生態(tài)知識(shí)基礎(chǔ),有67.4%大學(xué)生認(rèn)同生物種類正在下降,但仍然有33.6%的大學(xué)生選擇“錯(cuò)誤”或者“不知道”。由此可見,大學(xué)生對(duì)于生物種類方面的認(rèn)知還比較薄弱。同時(shí)在垃圾分類、工業(yè)污染、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)方面,大學(xué)生的認(rèn)知也較為薄弱。

圖1 生態(tài)知識(shí)測(cè)評(píng)折線圖

同時(shí),我們?cè)趯?duì)大學(xué)生加入生態(tài)環(huán)保志愿組織、瀏覽相關(guān)生態(tài)環(huán)境的新聞資訊意愿做了一個(gè)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)近一半的大學(xué)生對(duì)于生態(tài)知識(shí)的學(xué)習(xí)意愿較低,只有36%的大學(xué)生表示一定會(huì)瀏覽有關(guān)生態(tài)環(huán)保的新聞資訊,表示一定會(huì)參加環(huán)保志愿組織的大學(xué)生不超過30%[3-5]。

通過調(diào)查,可以看出大學(xué)生群體對(duì)于生態(tài)知識(shí)的掌握仍處于中等偏低的水平,由此體現(xiàn)出了學(xué)校、政府、社會(huì)等對(duì)于生態(tài)知識(shí)教育的不足,學(xué)生對(duì)于學(xué)習(xí)生態(tài)知識(shí)意愿缺乏足夠的動(dòng)力。

(二)生態(tài)行為

在有關(guān)于生態(tài)行為的測(cè)評(píng)中,我們發(fā)現(xiàn),平時(shí)經(jīng)常“外出自帶購(gòu)物袋或水壺、水杯”的人占57.7%,從不“在沒有人監(jiān)督的情況下,會(huì)為了抄近道而踩踏草坪”的比例僅占38.7%,這樣的占比所反映的生態(tài)素養(yǎng)培育情況是不太樂觀的。

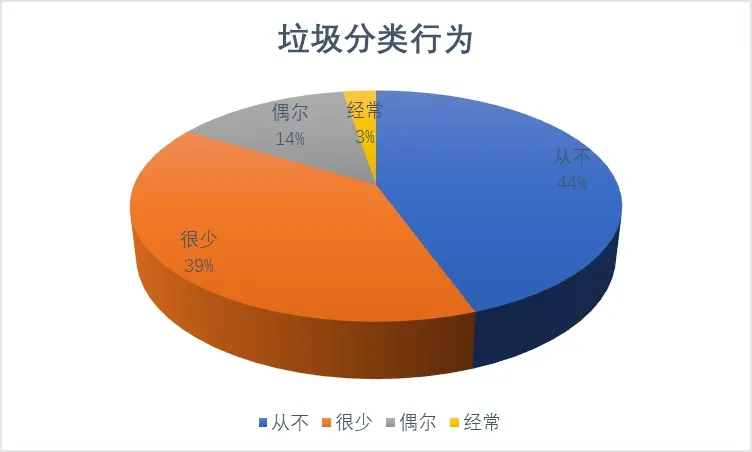

其中,通過對(duì)于大學(xué)生垃圾分類行為的調(diào)查(圖2),不難發(fā)現(xiàn),大學(xué)生群體垃圾分類意識(shí)、習(xí)慣較差,由此可以看出,如今對(duì)于生態(tài)行為的培育、規(guī)范仍然處于缺位的狀態(tài),而這正為學(xué)校、社會(huì)、政府、市場(chǎng)等諸多場(chǎng)域提出了一定的培育要求。

圖2 垃圾分類行為測(cè)評(píng)

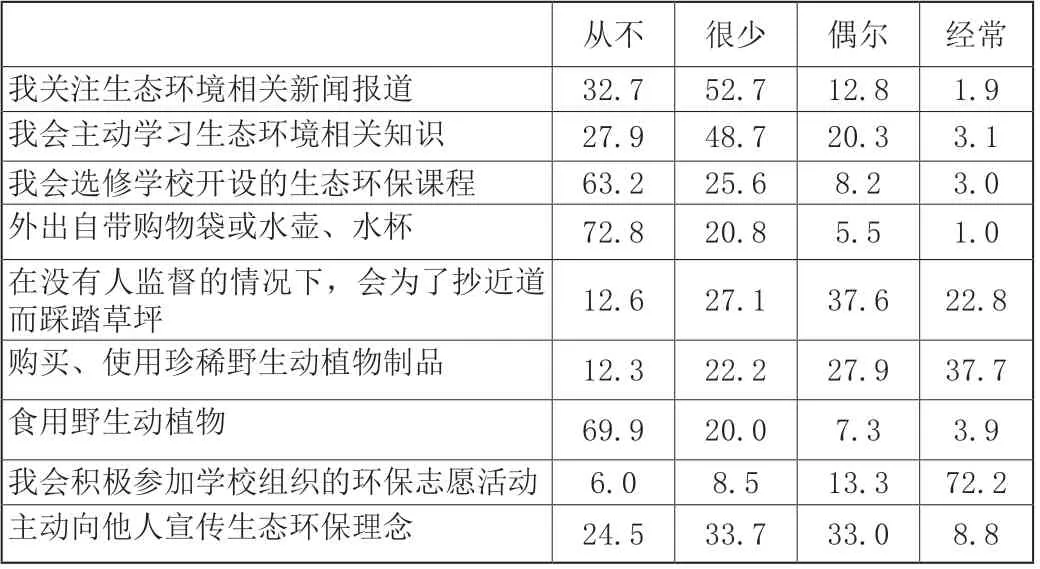

通過問卷調(diào)查結(jié)果(表2),學(xué)生對(duì)于生態(tài)的關(guān)注度普遍較低,大學(xué)生對(duì)于貼近自身生活的生態(tài)文明問題行為表現(xiàn)得積極,而對(duì)于那些與自己有間接利害關(guān)系方面的行為表現(xiàn)較為消極。52.6%的學(xué)生很少關(guān)注生態(tài)環(huán)境相關(guān)新聞報(bào)道,48.5%的學(xué)生表示很少主動(dòng)學(xué)習(xí)生態(tài)環(huán)境相關(guān)知識(shí)。而針對(duì)于日常生活環(huán)保方面,72.6%的學(xué)生從不外出自帶購(gòu)物袋或水壺,同時(shí)有24.4%從不向他人宣傳生態(tài)環(huán)保理念,結(jié)果所體現(xiàn)的學(xué)生生態(tài)行為素養(yǎng)水平較低[6-7]。

表2 關(guān)于部分生態(tài)行為的測(cè)評(píng)百分比

生態(tài)行為是生態(tài)素養(yǎng)的外在體現(xiàn),當(dāng)生態(tài)知識(shí)、生態(tài)倫理、生態(tài)情感得到提升時(shí),個(gè)體的生態(tài)行為就有一個(gè)較好的表現(xiàn),只是這需要較長(zhǎng)時(shí)間的沉淀及升華過程。

(三)生態(tài)倫理

生態(tài)倫理指的是人類處理自身及其周圍的動(dòng)物、環(huán)境和大自然等生態(tài)環(huán)境關(guān)系的一系列道德規(guī)范。其顯著的特點(diǎn)是認(rèn)為社會(huì)價(jià)值優(yōu)先于個(gè)人價(jià)值,屬于道德范圍,其努力實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧發(fā)展。

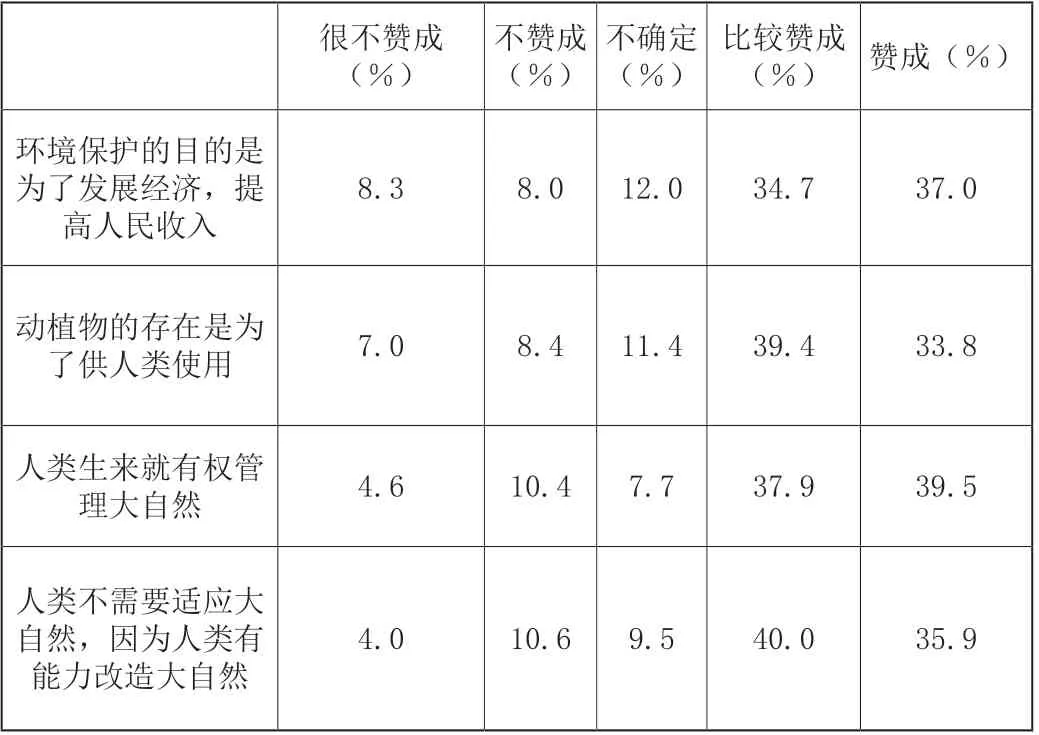

從政府以及社會(huì)場(chǎng)域來看,現(xiàn)下很少有較為廣泛且具體的對(duì)于生態(tài)價(jià)值觀的宣傳、教育活動(dòng)。由此使得大部分大學(xué)生仍一直以人類主導(dǎo)自然的角度看待生態(tài)保護(hù),這一點(diǎn)可以從關(guān)于生態(tài)倫理的測(cè)評(píng)表(如表3)“環(huán)境保護(hù)的目的是為了發(fā)展經(jīng)濟(jì),提高人民收入”一題看出,仍有71.7%的大學(xué)生對(duì)于保護(hù)環(huán)境僅為提高經(jīng)濟(jì)水平持較贊成意見。同時(shí),有高達(dá)39.5%的大學(xué)生認(rèn)為人類生來就有權(quán)管理大自然,不僅如此,還有35.9%的大學(xué)生認(rèn)為人類有能力改造大自然。此外,在其他相關(guān)的生態(tài)倫理問題方面也顯示出了當(dāng)今社會(huì)還有許多大學(xué)生的生態(tài)倫理觀尚存部分問題。

表3 關(guān)于生態(tài)倫理的測(cè)評(píng)表

通過調(diào)查,如今仍有很大一部分大學(xué)生有強(qiáng)烈的“人本位”觀念,以一種“上位者”的姿態(tài)對(duì)待生態(tài)環(huán)境,而此恰恰與良好的生態(tài)倫理觀相悖,體現(xiàn)出了南京市高校大學(xué)生尚缺乏較為正確的生態(tài)倫理觀。

環(huán)保部門2014 年發(fā)布的《全國(guó)生態(tài)文明意識(shí)調(diào)查研究報(bào)告》指出,受訪者“政府依賴型”明顯,70%以上的受訪者認(rèn)為政府和環(huán)保部門對(duì)“美麗中國(guó)”建設(shè)負(fù)主要責(zé)任。由此可見,政府以及社會(huì)環(huán)保組織對(duì)于大學(xué)生建立正確的生態(tài)倫理觀具有重要的引導(dǎo)作用。

(四)生態(tài)情感

生態(tài)情感是大學(xué)生在心理上對(duì)自然生態(tài)環(huán)境的關(guān)注以及對(duì)其所生存的具體環(huán)境的敏感度,以及對(duì)自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境所持的態(tài)度,對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任感。良好的生態(tài)情感離不開正確的生態(tài)意識(shí)的支撐,培育生態(tài)意識(shí),有助于增強(qiáng)公民的環(huán)境責(zé)任感和生態(tài)使命,是提高公民環(huán)境素養(yǎng)的關(guān)鍵,核心生態(tài)意識(shí)是對(duì)自然的友善意識(shí),人類必須對(duì)自然持有友善的態(tài)度,承認(rèn)人是自然的一部分,與自然和諧對(duì)話,從而擁有正確的生態(tài)情感[8]。

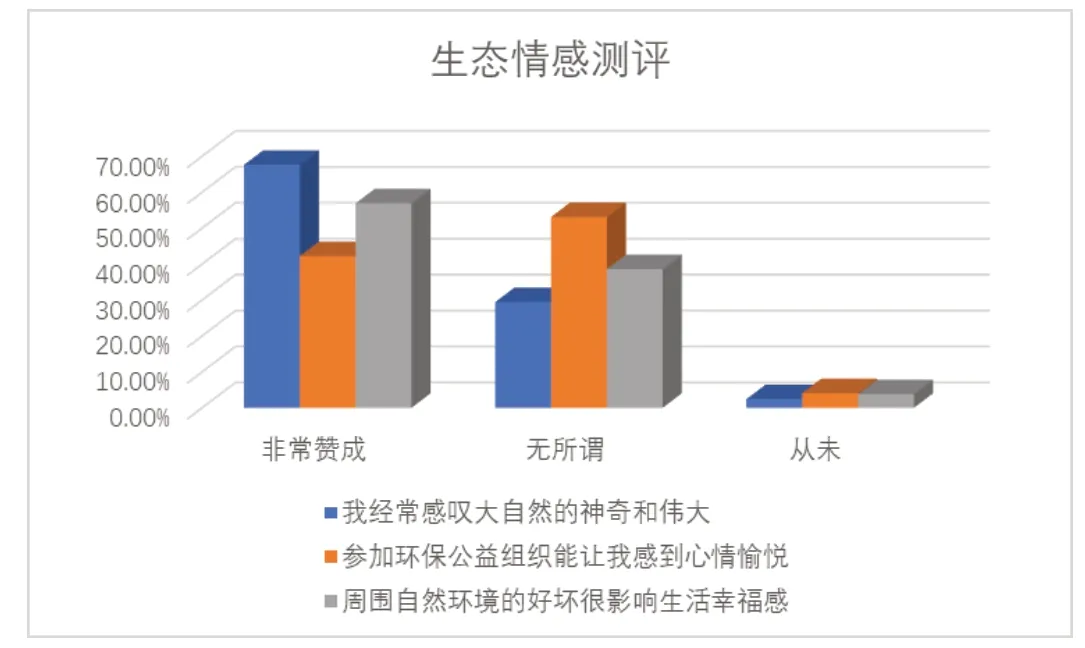

在對(duì)于大學(xué)生生態(tài)情感的調(diào)查(圖3)中,“我經(jīng)常感嘆大自然的神奇和偉大”“周圍自然環(huán)境的好壞很影響生活幸福感”等表現(xiàn)了大學(xué)生對(duì)于生態(tài)的一種主觀感受。問卷測(cè)評(píng)結(jié)果顯示,大家對(duì)于生態(tài)情感的認(rèn)知還比較寬泛,具體體現(xiàn)在對(duì)于“感嘆大自然的神奇和偉大”大家表示出了較為普遍地認(rèn)同,67.6%的受訪者對(duì)此表示出了贊成,而對(duì)于“參加環(huán)保公益活動(dòng)能讓我感到心情愉悅”以及“周圍環(huán)境的好壞影響生活幸福感”的較為具象地體現(xiàn)生態(tài)情感的問題,其贊成率與前一問有較為明顯的差距,僅為42.2%和56.9%[9]。

圖3 生態(tài)情感測(cè)評(píng)

此外,通過對(duì)生態(tài)環(huán)保責(zé)任主體認(rèn)知情況調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)代大學(xué)生的責(zé)任意識(shí)較為薄弱,只有39.3%的大學(xué)生認(rèn)為公民是環(huán)保的責(zé)任主體。大多數(shù)大學(xué)生認(rèn)為,生態(tài)環(huán)保主要是企業(yè)、社會(huì)以及其他社會(huì)組織的責(zé)任,只有較少一部分大學(xué)生能夠認(rèn)識(shí)到公民是環(huán)保的責(zé)任主體。對(duì)于責(zé)任主體的認(rèn)識(shí)不到位,不利于大學(xué)生個(gè)人的生態(tài)素養(yǎng)的培育[10]。

三、結(jié)束語(yǔ)

公民生態(tài)文明意識(shí)的養(yǎng)成是生態(tài)文明建設(shè)的根本目標(biāo)和關(guān)鍵所在,也是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要途徑和基本保證[11]。高校大學(xué)生是生態(tài)文明建設(shè)的主力軍、生態(tài)社會(huì)的未來建設(shè)者,提高高校大學(xué)生的生態(tài)素養(yǎng)至關(guān)重要。如前所述,通過對(duì)南京高校大學(xué)生生態(tài)知識(shí)、生態(tài)行為、生態(tài)倫理和生態(tài)情感四個(gè)維度的調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)南京高校大學(xué)生生態(tài)素養(yǎng)尚存在以下幾個(gè)問題:一是在生態(tài)知識(shí)方面,大學(xué)生在垃圾分類、工業(yè)污染、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)方面的知識(shí)較為薄弱,同時(shí)大學(xué)生的生態(tài)知識(shí)學(xué)習(xí)意愿總體沒有達(dá)到較理想的水平,大學(xué)生接受到的生態(tài)知識(shí)教育存在不足;二是在生態(tài)行為方面,學(xué)生對(duì)于生態(tài)的關(guān)注度普遍較低,對(duì)于貼近自身生活的生態(tài)文明問題行為表現(xiàn)得積極,而對(duì)于那些與自己有間接利害關(guān)系方面的行為表現(xiàn)較為消極;三是在生態(tài)倫理方面,大學(xué)生群體廣泛缺乏一種相對(duì)正確的生態(tài)倫理觀;四是,在生態(tài)情感方面,大學(xué)生的責(zé)任意識(shí)較為薄弱,生態(tài)情感的認(rèn)知較為寬泛。

在高校就讀期間,是大學(xué)生人生觀、價(jià)值觀、世界觀形成的重要階段,其在校的學(xué)習(xí)、生活以及由此建立的與其他師生間的關(guān)系對(duì)大學(xué)生生態(tài)知識(shí)的積累、健康生態(tài)行為的形成與塑造起著重要的作用;畢業(yè)后的大學(xué)生將以社會(huì)成員的身份參與工作、公共生活,他所處的工作環(huán)境、社會(huì)環(huán)境以及社會(huì)風(fēng)氣等均對(duì)其生態(tài)情感和生態(tài)倫理等產(chǎn)生重要影響。此外,大學(xué)生自小生活的家庭環(huán)境包括家庭成員的生態(tài)素養(yǎng)狀況也在潛移默化地影響著大學(xué)生生態(tài)素養(yǎng)的養(yǎng)成。鑒于此,今后可借用布迪厄的“場(chǎng)域”概念,進(jìn)一步探討家庭、學(xué)校和社會(huì)等與大學(xué)生密切相關(guān)的場(chǎng)域中大學(xué)生生態(tài)素養(yǎng)的差異,分析場(chǎng)域與生態(tài)素養(yǎng)之間的內(nèi)在關(guān)系,為增進(jìn)大學(xué)生生態(tài)知識(shí),培養(yǎng)大學(xué)生生態(tài)情感與倫理意識(shí),促進(jìn)其生態(tài)行為的習(xí)慣化提供場(chǎng)域研究的新視角,這也是我們今后的研究方向。

- 科學(xué)咨詢的其它文章

- 新工科背景下大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)模式改革研究

- 戲劇教學(xué)策略在小學(xué)英語(yǔ)Story time教學(xué)中的運(yùn)用

- 核心素養(yǎng)背景下小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)中學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)

- “以圖為梯”助力思維成長(zhǎng)

——圖片教學(xué)法在小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)中的實(shí)踐研究 - 以新聞報(bào)道為素材的近三年高考地理試題分析及其教學(xué)啟示

- 思維導(dǎo)圖在小學(xué)數(shù)學(xué)高年段教學(xué)中的應(yīng)用初探