介入護理對腦血管介入治療效果及護理滿意度的影響

秦淑新,張學英

[內蒙古民族大學第二臨床醫學院(內蒙古林業總醫院),內蒙古 牙克石]

0 引言

近年來,隨著臨床神經介入手術技術水平的不斷提升,且因其創傷較小,且術后并發癥較少等優勢,該手術技術已廣泛應用于腦血管疾病治療之中[1]。但有針對性的臨床護理干預對于術后患者的至關重要。本文探討分析將介入護理干預應用于腦血管介入治療患者,患者對臨床護理的滿意程度及臨床治療效果受其影響程度。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

抽取的98 例臨床護理資料為2019 年10 月至2020年9 月本院收治的腦血管病患者,依據所抽取患者接受腦血管介入治療期間所接受的臨床護理干預模式,將其均分為對照護理組(n=49)與觀察護理組(n=49)。所選患者中,男女比例為58 ∶40;年齡均為45-88 歲,平均年齡為(70.03±6.49)歲;疾病類型:顱內動脈瘤64 例,缺血性腦血管疾病18 例,顱內動脈狹窄18 例;臨床癥狀:偏癱40例,眩暈32 例,語言障礙32 例。兩組患者臨床基本情況資料對比結果,無統計學差異,即P>0.05,可比性存在。

1.2 方法

對照護理組:一是在手術治療前1d,協助患者接受必備的常規備血、配血及相關檢查、消毒等工作;指導患者學會床上排尿。二是在患者介入治療前,為提高治療依從性,將疾病相關知識告知患者及其家屬,通過健康教育指導,以增強其對疾病的了解。三是手術完成后,嚴密觀察患者生命體征變化,同時評估患者肢體功能恢復情況,且對于患者術后出現的手術切口及皮膚異常情況,第一時間向醫生匯報,且配合醫生立即進行相應的處理[2,3]。

觀察護理組:一是患者接受的臨床常規護理措施與對照護理組患者相同。二是介入護理模式干預措施主要有:①術前護理措施:通常腦血管患者經介入治療后,多會出現后遺癥遺留,且病情恢復較慢,因此,患者出現的沮喪、焦慮等不良心理情緒,極易影響臨床后續治療及患者恢復,此時,護理人員需首先評估患者術后心理狀況,并據此制定有針對性的、個性化的心理護理干預措施,通過安撫、心理疏導、轉移注意力等方法緩解其不良情緒;為增強患者治療信心,向其介紹治療成功病例,以提升對治療的配合度[4]。②術中護理措施:實施手術過程中,視手術需要協助患者舒適體位調整,密切關注術中患者面部表情變化,針對患者情緒緊張程度,在不影響手術先提下,采取有效措施加以緩解[5];密切觀察患者生命體征變化,尤其是在置入顱內血管時極易引發患者低血壓,嚴重時甚至可引發患者心臟驟停,因此,一旦發現異常情況,臨床護理人員要及時向醫生匯報,并配合醫生給予患者采取有效的急救處理措施。③術后護理措施:手術后,患者會出現明顯的較低橈動脈壓,因此,為有效預防靜脈回流的發生,拔出鞘管過程中應該壓迫動脈穿刺點,若患者穿刺口出現滲血,則需對傷口重新包扎[6]。將患者送回病房后,及時督促患者保持平臥位,且需嚴格臥床休息1d。

1.3 觀察指標

(1)觀察分析治療后兩組患者介入治療成功情況。

(2)觀察分析手術治療后兩組患者并發癥發生率情況。

(3)觀察分析手術治療后兩組患者臨床護理滿意程度。

1.4 統計學分析

本次分析中,均通過統計學軟件SPSS19.0 對所有觀察指標數據進行分析處理,計數資料用(n,%)表示,采用χ2檢驗;若相關指標對比結果P<0.05 時,則表示存在統計學差異。

2 結果

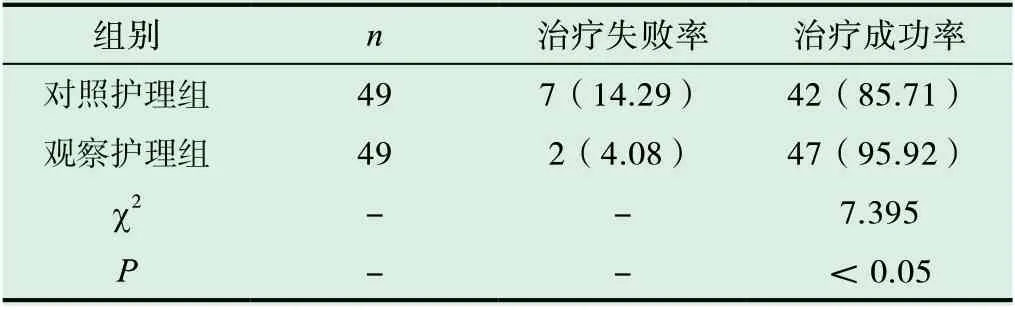

2.1 觀察分析治療后兩組患者介入治療成功情況

對照護理組患者介入治療成功情況明顯低于觀察護理組,且P<0.05,說明存在有統計學差異。見表1。

表1 治療后兩組患者介入治療成功情況[n(%)]

2.2 觀察分析手術治療后兩組患者并發癥發生率情況

對照護理組患者并發癥發生率明顯高于觀察護理組,且P<0.05,說明存在有統計學差異。見表2。

表2 手術治療后兩組患者并發癥發生率情況[n(%)]

2.3 觀察分析手術治療后兩組患者臨床護理滿意程度

對照護理組患者臨床護理滿意程度明顯低于觀察護理組,且P<0.05,說明存在有統計學差異。見表3。

表3 手術治療后兩組患者臨床護理滿意程度對比[n(%)]

3 討論

腦血管疾病具有較高的發病率與致殘率、致死率,而腦血管介入手術治療,對于改善腦血管疾病患者血行不暢,擴大血管有著良好的臨床療效[7]。在治療過程中,同時輔以有針對性的介入護理模式干預措施,能夠促進臨床治療成效率的提高。

綜上所述,將臨床常規護理聯合介入護理模式干預應用腦血管介入治療患者,臨床護理效果良好,該護理模式有效降低并發癥發生率,促進介入治療臨床療效提高,構建良好的醫患關系[8]。