朝醫(yī)方清肺瀉肝湯治療太陰人缺血性中風的臨床療效觀察

楊時文

(吉林省安圖縣中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科(朝醫(yī)科),吉林 安圖)

0 引言

在朝醫(yī)學中,把人的體質(zhì)分為太陽、太陰、少陽、少陰四種類型,主張按此四型對癥,有“太陰人表寒病論”,因此針對太陰人缺血性中風以平肝熄火,化痰通絡(luò),強調(diào)人的精神心理修養(yǎng)、生活習慣和勞動對健康的影響[1]。本次研究通過我院朝醫(yī)內(nèi)科收治的50 例太陰人缺血性中風患者為對象分別采用傳統(tǒng)西醫(yī)療法和在西醫(yī)療法的基礎(chǔ)上實施朝醫(yī)方清肺瀉肝湯治療,將兩組的生活質(zhì)量水平、功能指標以及臨床療效比較分析,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

收錄我院朝醫(yī)內(nèi)科2017 年1 月至2019 年6 月總計50例太陰人缺血性中風患者為對象,隨機以每組25 例作為觀察組和對照組。其中觀察組有男性14 例,女性11 例,年齡為60~75 歲,平均(64.79±3.29)歲。對照組有男性14 例,女性11 例,年齡為60~75 歲,平均(64.83±3.31)歲。兩組的臨床資料無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

納入標準:所有患者皆符合太陰人缺血性中風的相關(guān)診斷標準[2];患者和家屬皆愿意積極參與本次研究;所有患者均無其他嚴重的身體疾病;所有患者的年齡均在60~75 歲;所有患者均辨象為太陰人。

排除標準:排除嚴重器官疾病的患者;排除不積極參與治療的患者;排除認知功能障礙的患者;排除患有其他慢性疾病的患者。

1.3 方法

對照組實施傳統(tǒng)西醫(yī)療法。采用西藥進行預防感染、調(diào)節(jié)呼吸功能、抗血小板凝聚、降低血壓以及改善血糖等常規(guī)治療,同時輔以飲食護理、生活干預以及心理疏導,預防并發(fā)癥的發(fā)生,引導患者準時按量的服用藥物,根據(jù)患者的實際情況調(diào)整藥物劑量,連續(xù)治療30 d[3]。

觀察組在西醫(yī)療法的基礎(chǔ)上實施朝醫(yī)方清肺瀉肝湯治療。西醫(yī)療法的方式與對照組一致,在此基礎(chǔ)上聯(lián)合朝醫(yī)方清肺瀉肝湯治療,藥方為藁本20 g、菜菔子20 g、黃芩20 g、葛根20 g、桔梗15 g、大黃10 g、升麻10 g 以及白芷10 g 用水煎煮,1 劑/d,分早晚服用,根據(jù)患者的實際情況調(diào)整藥物劑量,連續(xù)治療30 d[4]。

1.4 觀察指標

對兩組的生活質(zhì)量水平進行對比,生活質(zhì)量指標包括社會職能、情緒狀態(tài)、身體質(zhì)量以及認知狀態(tài)。

對兩組的功能指標進行對比,包括肢體功能(FMA)以及神經(jīng)缺損(NIHSS)評分,F(xiàn)MA 分值越高顯示肢體功能恢復越好,NIHSS 分值越高顯示神經(jīng)缺損越嚴重。

對兩組的臨床療效進行對比,評價標準分為:顯效,治療后疾病癥狀基本消失,肢體功能明顯改善,神經(jīng)缺損輕微,生活能夠自理;有效,治療后疾病癥狀有所改善,肢體功能改善,神經(jīng)缺損一般,生活在幫助下能夠自理;無效,治療后疾病癥狀依舊存在,肢體功能無明顯改善,神經(jīng)缺損嚴重,生活不能自理。

1.5 統(tǒng)計學方法

此次研究將SPSS 18.0 統(tǒng)計學軟件用來計算,計數(shù)資料以(%)表示,并用χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,并用t檢驗,用P<0.05 表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 生活質(zhì)量水平

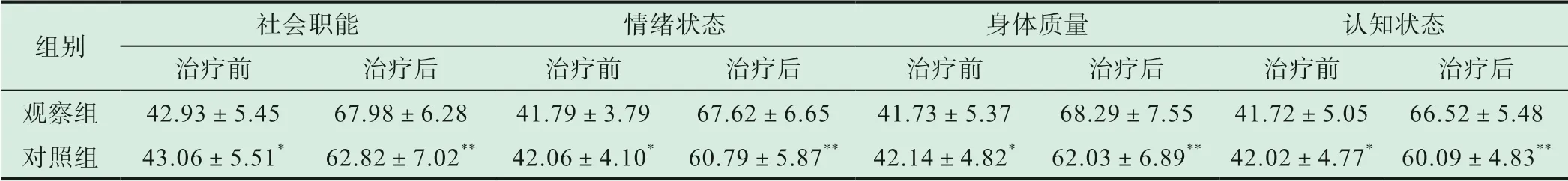

兩組的生活質(zhì)量水平(社會職能、情緒狀態(tài)、身體質(zhì)量以及認知狀態(tài))在治療前無明顯差異,無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。觀察組的生活質(zhì)量水平在治療后均優(yōu)于對照組,有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。

表1 生活質(zhì)量水平(±s, 分)

表1 生活質(zhì)量水平(±s, 分)

注:*與觀察組對比,P>0.05;**與觀察組對比,P<0.05。

組別 社會職能 情緒狀態(tài) 身體質(zhì)量 認知狀態(tài)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 42.93±5.45 67.98±6.28 41.79±3.79 67.62±6.65 41.73±5.37 68.29±7.55 41.72±5.05 66.52±5.48對照組 43.06±5.51* 62.82±7.02** 42.06±4.10* 60.79±5.87** 42.14±4.82* 62.03±6.89** 42.02±4.77* 60.09±4.83**

2.2 功能指標

兩組的功能指標(FMA 以及NIHSS 評分)在治療前無明顯差異,無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。觀察組的功能指標在治療后明顯優(yōu)于對照組,有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表2。

表2 功能指標(±s, 分)

表2 功能指標(±s, 分)

注:*與觀察組對比,P>0.05;**與觀察組對比,P<0.05。

組別 例數(shù) FMA NIHSS治療前 治療后 治療前 治療前觀察組 25 19.52±5.86 69.78±6.69 3.97±1.74 2.08±0.45對照組 25 19.59±6.08* 51.83±7.16** 3.91±1.82* 2.71±0.42**

2.3 臨床療效

兩組的臨床療效中觀察組(總有效率96.00%)明顯優(yōu)于對照組(總有效率76.00%),有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表3。

表3 臨床療效(n, %)

3 討論

腦中風也被稱為又稱腦卒中或腦血管意外,通常臨床表現(xiàn)以腦部缺血和出血性損傷癥狀為主,多發(fā)生于中老年人群,若沒有得到及時治療容易發(fā)展為嚴重心腦血管疾病,從而危及患者生命[5]。太陰人缺血性中風通常由于患者的腦部供血動脈出現(xiàn)阻塞而導致,具有發(fā)病急以及病死率高的特點,隨著年齡的增長該病的發(fā)病率有上升的趨勢,患者一般有頭痛、眩暈、嘔吐、流涎以及神志不清等癥狀,對患者的日常生活造成嚴重影響[6]。目前在臨床上對于太陰人缺血性中風沒有特效藥,治療的重點主要是通過藥物減緩患者的癥狀,同時預防并發(fā)癥的出現(xiàn)。中風在中醫(yī)學中類屬“大厥”“薄厥”等范疇,其主要病位在頭竅,多因氣血逆亂、腦脈痹阻或血溢于腦所致,受飲食不節(jié)、血液瘀滯、過度勞累、情志郁怒等原因的影響,患者以舌蹇不語、半身不遂、肢體麻木等為主要癥狀,因此針對該病以活血化瘀、舒經(jīng)活絡(luò)為主[7]。在朝醫(yī)學中,把人的體質(zhì)分為太陽、太陰、少陽、少陰四種類型,主張按此四型對癥,其治療中風以平肝熄火,化痰通絡(luò),方藥為清肺瀉肝湯,藥方以藁本、菜菔子、黃芩、葛根、桔梗、大黃、升麻以及白芷等組成,具有補氣養(yǎng)肺、化痰排淤等功效,同時其毒副作用小,能夠?qū)颊叩哪X部形成良好的保護,調(diào)節(jié)其神經(jīng)功能,在中風患者的治療中有顯著的效果[8]。隨著全球老年化的加劇,生活和飲食的不規(guī)律再加上膳食結(jié)構(gòu)的變化,再加上受生活以及工作壓力的影響,導致太陰人缺血性中風的發(fā)病率逐年上升,并且有呈年輕化的趨勢,嚴重危害了患者的生活和健康,因此,研究治療太陰人缺血性中風的有效手段對社會有重要意義。

通過本次研究結(jié)果得出,兩組的生活質(zhì)量水平(社會職能、情緒狀態(tài)、身體質(zhì)量以及認知狀態(tài))在治療前無明顯差異,無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。觀察組的生活質(zhì)量水平在治療后均優(yōu)于對照組,有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。兩組的功能指標(FMA 以及NIHSS 評分)在治療前無明顯差異,無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。觀察組的功能指標在治療后明顯優(yōu)于對照組,有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。兩組的臨床療效中觀察組(總有效率96.00%)明顯優(yōu)于對照組(總有效率76.00%),有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。結(jié)果說明,對太陰人缺血性中風患者在西醫(yī)療法的基礎(chǔ)上實施朝醫(yī)方清肺瀉肝湯治療,相比單獨的西醫(yī)治療效果更加突出,調(diào)節(jié)了患者的生活質(zhì)量,改善了肢體和神經(jīng)功能,增加了臨床療效。

綜上所述,朝醫(yī)方清肺瀉肝湯治療對太陰人缺血性中風患者的效果突出,能夠增加臨床療效,調(diào)節(jié)患者的生活質(zhì)量,改善肢體和神經(jīng)功能,具有臨床推廣的價值。