基于文獻計量學的自我感受負擔研究可視化分析*

易文琳,余雨楓,劉 艷,王雨慧,王鏡美

(成都中醫藥大學護理學院,四川 成都 610075)

自我感受負擔(SPB)是由COUAINEAU等[1]在2003年研究血液透析患者時首次提出的。MCPHERSON等[2]隨后將SPB概念進一步修正,指患者因個體疾病和照顧需求產生的對照顧者身體、精神、情感和經濟的擔心,害怕自己的病情或死亡會給他人帶來強烈的心理反應。SPB多見于慢性病患者,70%的慢性病患者曾出現過SPB的體驗[3]。患者的SPB與心理癥狀密切相關,甚至會增加其自殺風險[4-6]。近年來,國外大量學者已對SPB進行了一系列的探討和研究,而我國SPB研究起步較晚,發展較為緩慢,尚缺乏系統、深入和科學的研究[7]。本研究擬基于國外專業權威期刊學術論文關于SPB的相關文獻,采用文獻計量的方法,梳理SPB的研究現狀及熱點,以期為我國慢性病患者心理方面的研究提供一定參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1研究對象 將Web of Science核心合集(WOS)數據庫中檢索的SPB相關文獻62篇作為研究對象。

1.1.2納入標準 主題為SPB的相關文獻。

1.1.3排除標準 書評、書本章節、編輯材料、會議摘要、資訊、評論、注釋、勘誤、信函等類型文獻。

1.2方法

1.2.1文獻檢索 檢索WOS數據庫,以“Self-perceived Burden or the Cousineau perceived Burden”進行全文檢索,檢索時間為建庫至2020年3月3日。每條數據下載均為全記錄純文本格式,內容包括作者、題目、關鍵詞、摘要、期刊和引文等信息。共檢出313篇文獻,通過逐一判讀,剔除主題不符及文獻類型不符文獻251篇,最終獲得相關文獻62篇。

1.2.2文獻計量分析 通過文獻計量的方法采用瑞典科學家Olle Persson研發的Bibexcel文獻計量學研究軟件分析數據。首先,從WOS數據庫中導出純文本文獻題錄信息,對檢索到的文獻題錄嚴格去重后逐一閱讀,對主題或研究類型不明確的文獻進一步閱讀全文進行篩選;然后,將納入文獻題錄進行排序、統一大小寫等規范處理;最后,將整理后的文獻題錄導入Bibexcel軟件進行分析,應用Pajek、VOSviewer軟件繪制關系網絡圖。為確保文獻分析結果準確無誤,文獻篩選、導入與統計分析過程均采取雙人同時獨立進行,對有分歧而難以確定其是否納入的文獻通過集體討論決定。H指數是發文量與被引次數的綜合效果,其大小直接反映該作者文獻的數量及質量高低。H指數越高表示該作者文獻影響力越大。U1、U2是WOS數據庫兩個特有的數據指標,U1代表近180 d該文獻的使用次數,U2代表該文獻自2013年以來的使用情況。

2 結 果

2.1年度分布情況 SPB相關文獻年發文量雖有波動,但整體呈增長趨勢,年度分布情況見圖1。最早的SPB研究文獻為2003年加拿大學者COUAINEAU等[1]發表在《MEDICAL CARE》的“Measuring chronic patients′ feelings of being a burden to their caregivers-Development and preliminary validation of a scale”文章,首次提出了SPB的概念,并制定了SPB量表。2003年至今WOS數據庫總共收錄62篇SPB相關文獻,除2020年暫未結束,2019年發文量最高,達12篇。總體發文呈增長趨勢,但中間年份偶有回落,未成直線或上坡式增長。整體看來,SPB逐漸受到學界相關學者的關注,但關注度的不穩定符合SPB尚處于初級發展階段的事實。

圖1 年度分布情況

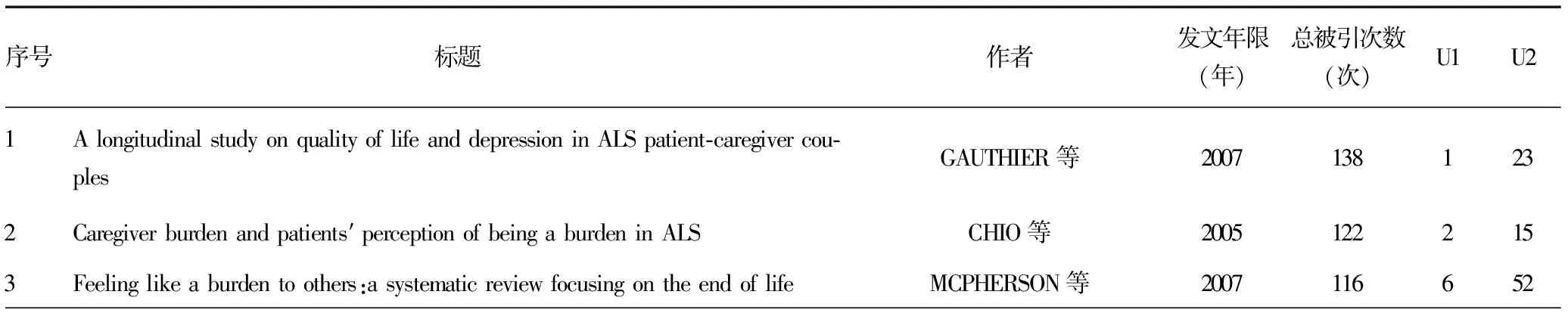

2.2作者分布情況 2003-2019年在SPB研究領域共有275名作者發表了文章,發文量最多且作者H指數最高的是WILSON KEITHG(加拿大),發表9篇SPB相關文獻,主要研究慢性疼痛及晚期癌癥患者的SPB方向。篇均被引次數最高的是MUTANI R,達130次,主要研究肌萎縮性脊髓側索硬化癥患者的SPB方向。發文量前15位的作者中有7名來自加拿大,6名來自中國臺灣,主要來自長庚大學,其他2名分別來自意大利和美國。利用Pajek軟件對高頻作者進行合作網絡圖繪制,主要有4大合作關系網,多為院校之間或地區之間的同機構合作,以HSIEH CHIAHSUN為代表的研究團隊,研究內容主要涉及癌癥患者終末期關懷,臨終護理及死亡方式、地點的偏好研究以提高患者終末期生活質量。以WILSON KEITHG為代表的研究團隊涉及較廣,主要研究晚期癌癥、慢性疼痛、中風等疾病患者的人文關懷。以SURI RITAS為代表的研究團隊圍繞維持性血液透析患者展開了大量相關研究,涉及慢病管理、心理護理等方面。以MUTANI R為代表的研究團隊主要研究肌萎縮性脊髓側索硬化癥的臨床進展、流行病學研究及護理過程中患者及家屬的心理狀況。SPB研究文獻高頻作者情況見表1。

表1 作者分布情況(前15位)

2.3期刊分布情況 62篇SPB研究文獻發表于45種期刊上,排名前10位的期刊情況見表2。載文量在2篇以上的期刊有9種(20.0%),共計載文26篇,占文獻總數的41.9%;載文量僅1篇的期刊有36種。發表SPB研究相關文獻量最多的期刊是創建于1992年的有關腫瘤和心理學方面的《Psycho-oncology》期刊,載文量為8篇,占總體文獻量的12.9%。排名前10位的期刊中大多數期刊來自英國、美國,語言以英語為主,主要涉及精神、心理及癌癥/腫瘤專科方向。SPB相關文獻來源期刊的影響因子普遍偏低,與SPB處于初級發展階段,研究尚未形成穩定態勢的事實相符。

表2 期刊分布情況(前10位)

2.4關鍵詞分布情況 關鍵詞頻次最高的是SPB,對SPB的研究自然離不開其專有名詞“self perceived burden”。“生活質量”以29次的頻次排位第2,頻次較高的20個關鍵詞見表3。利用VOSviewer軟件將頻次在4次以上的關鍵詞繪制高頻關鍵詞網絡圖(圖2)。圖中節點大小提示關鍵詞出現頻次多少,線條粗細提示關鍵詞之間的密切程度。SPB研究內容主要分為以下3個方面:(1)SPB產生的基本機制及病因學研究,validation、feeling like、scale、preferences等;(2)SPB研究人群,terminally ill、cancer、end of life、others等;(3)SPB相關負性情緒,depression、distress等。

表3 關鍵詞分布情況(前20個)

圖2 關鍵詞網絡圖

2.5引文分布情況 2003-2019年62篇SPB研究文獻總被引頻次1 182次,被引頻次前10位的文獻情況見表4。被引次數最高的是GAUTHIER等[8]發表的“A longitudinal study on quality of life and depression in ALS patient-caregiver couples”文章,該文是一項針對肌萎縮性脊髓側索硬化癥患者和照顧者生活質量及抑郁程度的縱向研究。U1指數最高的是COUAINEAU等[1]發表的關于SPB量表的開發與驗證的研究。U2指數最高的是KOWAL等[3]發表的關于SPB患者的患病率及預測因子的研究。

表4 引文分布情況(前10位)

3 討 論

3.1SPB研究文獻年度分布情況分析 由圖1可知,SPB年發文量整體呈增長趨勢。2003-2015年年均發文量僅為2.25篇。自2016年開始年發文量呈大幅度上漲趨勢,可能與近年來慢性疾病患者人數增加,促使慢病管理研究逐漸深入,開始關注慢性疾病患者的心理健康有關。SPB研究總體發文量不高,說明SPB這一心理問題尚未引起較為廣泛的關注,但側面反映了SPB具有廣闊的研究空間。有研究表明,對患者SPB的關注和了解,能有效緩解患者心理、社會及身體層面的痛苦,提高疾病應對能力,提高其生活質量[9]。因此,對患者SPB的研究勢在必行,是慢性疾病患者心理研究方面的一大突破口。

3.2SPB研究作者情況分析 由表1可知,加拿大學者在SPB研究領域貢獻最大,可能與首次提出SPB概念的是加拿大學者COUAINEAU等[1],故開展相關研究較早有關。我國學者(含中國臺灣)發表文獻數較其他亞洲國家高,但與加拿大等發達國家相比仍偏低,影響力較弱。作者合作多為同機構合作,核心作者團隊暫未形成。因此,在今后的研究中我國需加大對SPB的研究力度,加強與國際科研團隊的合作,爭取早日與國際接軌。

3.3SPB研究期刊情況分析 由表2可知,發表SPB研究文獻最多的期刊是英國的《Psycho-oncology》,該期刊主要關注患者心理、腫瘤方面的研究,建議作者在今后進行相關科研時可將該期刊作為目標期刊進行投稿,提高發表率。從來源期刊的影響因子看,來源期刊的影響因子普遍不高,在今后相關研究的方法設計方面可能尚需進一步細化、精準,由此產出更為高水平、高質量的研究。

3.4SPB研究熱點分析

3.4.1目前大量研究為相關性研究,今后宜加強干預類研究的探索 通過對高頻關鍵詞及引文情況的綜合分析發現,大量研究集中于SPB與其他因素的相關性研究[10-13],可能與SPB發展較為初期,此時需盡快明確SPB的各種相關因素后才能有針對性地采取各種護理措施有關。患者的SPB這一心理問題勢必影響其生活質量,研究患者SPB的目的也是為了提高其生活質量,改善患者生活水平[2,5]。SPB會影響患者生活質量,導致抑郁、焦慮、絕望等負面情緒產生,甚至自殺等不良后果[14]。隨著學界對SPB病因病機、相關性研究的不斷深入,越來越多的學者開始著眼于SPB的干預研究,如采用正念減壓療法[15]、同伴教育[16]、自我管理行為[17]等改善慢性病患者的SPB。SPB的相關干預性研究雖在逐步增多,但相較其他領域研究而言,干預措施種類較少且嚴謹性不足,建議今后在干預措施上更加多樣性、嚴謹性、針對性。

3.4.2今后應豐富SPB研究人群,加強對不同人群SPB的相關研究 目前,最主要研究對象為晚期癌癥患者,可能與患者已處于生命末期,大部分接受姑息治療,此時最主要目的是緩解癥狀、改善生活質量[18]有關。國內外學者已對癌癥[10]、腦卒中[19]和慢性阻塞性肺疾病[20]等常見慢性病患者的SPB進行了研究,其余慢性病患者SPB研究少之又少。今后應加強不同人群的SPB研究,針對不同患者的SPB開展個性化干預研究,使臨床工作者能針對不同疾病患者心理狀態的不同提供更為優質的護理。

綜上所述,本研究基于Bibexcel軟件,以WOS數據庫為來源進行了SPB研究文獻計量分析,可看出SPB相關研究從開始的理論基礎研究逐漸發展到描述性研究,進而開展干預性研究。SPB研究變得更加深入和多元化,正逐漸成為心理、精神、衛生保健等領域研究的熱點。但由于本研究僅納入質量較高的科學引文索引文獻,因此,研究結果可能存在一定偏倚。建議今后可擴大數據庫范圍,納入更多的SPB研究文獻,以便得出更為精準的SPB研究熱點和趨勢。