鄉(xiāng)土歷史與家國(guó)情懷

李興和 李勝舟

新編《普通高中歷史課程標(biāo)準(zhǔn)》將舊課標(biāo)的“三維目標(biāo)”發(fā)展為“歷史學(xué)科五大核心素養(yǎng)(唯物史觀、時(shí)空觀念、史料實(shí)證、歷史解釋和家國(guó)情懷)”培養(yǎng)。其中的“家國(guó)情懷”旨在培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)和探究歷史所應(yīng)具有價(jià)值判斷、人文情懷及社會(huì)責(zé)任。鄉(xiāng)土歷史中蘊(yùn)含著極其豐富的“家國(guó)情懷”教育資源,成為我們歷史教育工作者身邊的“活教材”。筆者認(rèn)為除在正規(guī)的歷史課堂教學(xué)中引入鄉(xiāng)土歷史情境外,還有以下幾種行之有效的途徑:一是開(kāi)展歷史課題的研究性學(xué)習(xí);二是開(kāi)展歷史教學(xué)走出課堂,三是編寫(xiě)蘊(yùn)含鄉(xiāng)土歷史課程資源的校本讀物。筆者家鄉(xiāng)遼寧省營(yíng)口市雖地處關(guān)外遼南,有著豐富的歷史遺存和雄厚的文化底蘊(yùn),遍布全地區(qū)近百處文物保護(hù)單位和出土的大量文物精品,成為我們歷史學(xué)習(xí)者與探究者身邊豐富而鮮活的“史料實(shí)證”,又飽含著鄉(xiāng)土氣息的“家國(guó)情懷”。

一、遺址篇

(一)遠(yuǎn)古人類文明鏈條中的重要一環(huán)——金牛山人

金牛山古人類遺址位于遼寧省大石橋市永安鎮(zhèn)田屯村,是目前已知東北地區(qū)最早的古人類居住遺址。1984,在此發(fā)掘出了金牛山猿人頭骨化石,經(jīng)過(guò)年代測(cè)定,確定金牛山人距今約28萬(wàn)年左右,屬舊石器時(shí)代。金牛山人化石的形態(tài)比北京人進(jìn)步,與早期智人階段的大荔人接近,是中國(guó)猿人從直立人向智人過(guò)渡的種群之一。金牛山古人類遺址于1988年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。2001年,“金牛山人”被評(píng)為中國(guó)20世紀(jì)百項(xiàng)考古發(fā)現(xiàn)之一(圖1)。

(二)震驚世界的巨石文化的杰作——蓋州石棚山石棚

石棚山石棚位于遼寧省蓋州市二臺(tái)子農(nóng)場(chǎng)石棚村南臺(tái)地上。石棚山石棚是我國(guó)目前所見(jiàn)規(guī)模最大、做工最精、保存最好的一座,堪稱世界之最。石棚建造的年代大約在青銅時(shí)代,或更早的新石器時(shí)代晚期,至今已有四千多年的歷史,是迄今為止在我國(guó)發(fā)現(xiàn)的最早的地上建筑,為巨石文化的杰作。1996年國(guó)務(wù)院將石棚山石棚確定為國(guó)家級(jí)文物保護(hù)單位。關(guān)于史前石棚的建造用途,目前有幾種說(shuō)法,有的認(rèn)為是當(dāng)時(shí)的墓葬,有的認(rèn)為是祭祀場(chǎng)所,還有的認(rèn)為是宗教活動(dòng)場(chǎng)所等,說(shuō)法不一,石棚之迷有待進(jìn)一步研究(圖2)。

(三)唐朝“建安之戰(zhàn)”的發(fā)生地——蓋州青石嶺高句麗山城

青石嶺高句麗山城,即高句麗時(shí)期的建安城,位于遼寧省蓋州市東北7.5公里高麗城村前的石城山上。據(jù)《資治通鑒》記載,唐朝時(shí)與高句麗在此山城發(fā)生過(guò)著名的“建安之戰(zhàn)”。青石嶺高句麗山城保存著高句麗時(shí)期山城的顯著特點(diǎn),歷史價(jià)值較高。2013年,全國(guó)第七批重點(diǎn)文物保護(hù)單位中,青石嶺高句麗山城赫然在列(圖3)。

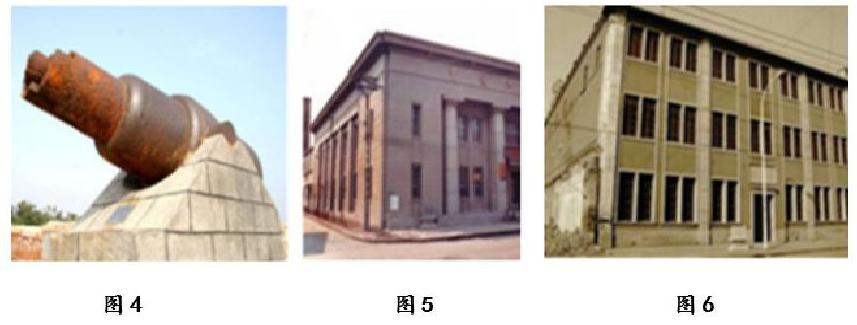

(四)反抗外夷侵略的前沿陣地——營(yíng)口西炮臺(tái)

西炮臺(tái),即營(yíng)口炮臺(tái),位于今天遼河入海口的左岸、遼寧省營(yíng)口市渤海大街的西端路北之處。西炮臺(tái)始建于清光緒八年(1882年),竣工于清光緒十四年(1888年),是清政府興辦北洋水師時(shí)在東北沿海建筑的重要海防要塞,宏大的建筑規(guī)模東北地區(qū)罕有,是近代東北地區(qū)最重要的海防設(shè)施。營(yíng)口西炮臺(tái)的建筑結(jié)構(gòu)與防御布局的設(shè)計(jì)既精確又合理,體現(xiàn)出我國(guó)人民的智慧結(jié)晶。1894年,在甲午中日戰(zhàn)爭(zhēng)中,清軍曾在這里鎮(zhèn)守炮臺(tái),阻擊日本侵略者。2006年05月25日,西炮臺(tái)遺址被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)確定為第六批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位名單(圖4)。

(五)列強(qiáng)殖民掠奪的歷史見(jiàn)證——營(yíng)口(牛莊)海關(guān)

營(yíng)口海關(guān)成立于1864年,原稱山海關(guān),亦稱為牛莊海關(guān),現(xiàn)址位于遼寧省營(yíng)口市站前區(qū)遼河大街東60號(hào)。營(yíng)口海關(guān)是中國(guó)東北地區(qū)最早設(shè)置的海關(guān)之一。1856年在第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中,英法等列強(qiáng)強(qiáng)迫清政府簽訂了《天津條約》,增開(kāi)牛莊等十埠通商。后因牛莊碼頭水淺,改為自然條件更優(yōu)的營(yíng)口代替,于是營(yíng)口成為近代列強(qiáng)掠奪東北財(cái)富的口岸,營(yíng)口海關(guān)成為中國(guó)社會(huì)半殖民地化的一個(gè)縮影(圖5)。

(六)民族資本主義曲折發(fā)展的縮影——上海瑞昌成總號(hào)營(yíng)口分號(hào)

上海瑞昌成總號(hào)營(yíng)口分號(hào)舊址,位于遼寧省營(yíng)口市西市區(qū)漁市街。瑞昌成總柜設(shè)在上海,清宣統(tǒng)二年(1910年)在營(yíng)口設(shè)立分號(hào)正式開(kāi)業(yè),資金雄厚,位列營(yíng)口民族工商業(yè)的前列,生意遠(yuǎn)達(dá)三江。企業(yè)經(jīng)營(yíng)以顏料為主,兼營(yíng)布匹、綢緞和雜貨等。1931年“九·一八”事變后,日寇侵占營(yíng)口,在日偽實(shí)行經(jīng)濟(jì)“統(tǒng)制”政策下,公益銀號(hào)等營(yíng)口的民族工商業(yè)損失慘重。上海瑞昌成總號(hào)營(yíng)口分號(hào)被迫轉(zhuǎn)向工廠,為日寇加工絲綢,從此一蹶不振,再也難現(xiàn)昔日的輝煌。上海瑞昌成總號(hào)營(yíng)口分號(hào)舊址2003年被列為為遼寧省第六批文物保護(hù)單位(圖6)。

(七)日軍侵華滔天罪行的鐵證——虎石溝萬(wàn)人坑

虎石溝萬(wàn)人坑位于遼寧省大石橋市南樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)圣水寺村,是遼寧境內(nèi)最著名的一處萬(wàn)人坑,是當(dāng)年日本侵略者侵占東北時(shí)期被野蠻殺害的中國(guó)勞工的集葬墓地之一。坑內(nèi)白骨堆積深度達(dá)5米,坑內(nèi)尸骨重疊,姿勢(shì)各異,因有萬(wàn)具之?dāng)?shù),故稱“萬(wàn)人坑”。1918年日本帝國(guó)主義為掠奪我國(guó)礦產(chǎn)資源,建立“南滿礦業(yè)株式會(huì)社”,招騙和強(qiáng)征中國(guó)勞工,在大石橋圣水寺等地采掘菱鎂礦石。在大肆掠奪的同時(shí),以慘絕人寰的手段強(qiáng)迫勞工服勞役,期間,數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中國(guó)勞工被迫害和屠殺至死。經(jīng)挖掘探明,僅在方圓五千平方米的虎石溝,就堆積了一萬(wàn)七千具尸骨,全是死難的中國(guó)勞工。尸橫遍野、白骨累累的虎石溝萬(wàn)人坑,是日本帝國(guó)主義侵華罪行的鐵證。1964年虎石溝萬(wàn)人坑建館被列為市級(jí)文物保護(hù)單位,并成為德育教育基地,至今四十多年來(lái)累計(jì)接待參觀憑吊二百多萬(wàn)人次,其中,日本、韓國(guó)及海外人士達(dá)一千余人,引起國(guó)內(nèi)外強(qiáng)烈反響。虎石溝萬(wàn)人坑的珍貴就在于它以歷史的本來(lái)面目記載著中國(guó)人民這苦難的一頁(yè),記錄著日本侵略者在東北地區(qū)犯下的滔天罪行。

二、人物篇

(一)大明忠烈將 終為降清人——清初“三藩之一”耿仲明

耿仲明(1604年—1649年),出生于遼東蓋州衛(wèi)(今遼寧省蓋州市),明末將領(lǐng)毛文龍舊部,清兵入關(guān)前降清,清初三藩之一。袁崇煥督師薊遼,殺毛文龍,明崇禎六年(1633年)耿仲明與孔有德率所部相偕渡海降后金。清封耿仲明為靖南王,隨清兵入關(guān)鎮(zhèn)壓農(nóng)民起義軍。其孫耿精忠襲封爵位,后隨吳三桂叛清,史稱“三藩之亂”。

(二)貴不忘本,富而好施——甲午英雄左寶貴在營(yíng)口

左寶貴(1837-1894年),山東費(fèi)縣人,回族,清末著名民族英雄。左寶貴是甲午戰(zhàn)爭(zhēng)中清軍高級(jí)將領(lǐng)血戰(zhàn)沙場(chǎng),壯烈殉國(guó)的第一人,甲午戰(zhàn)爭(zhēng)“三英”之一。在營(yíng)口期間,左寶貴多行善舉,參與修筑鐵路、捐資建學(xué)、設(shè)置慈善衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、重建清真寺,深受民眾愛(ài)戴。其所重修的營(yíng)口清真寺是全國(guó)百座著名清真寺之一,也是遼寧省唯一一座具有阿拉伯建筑風(fēng)格的清真寺,竣工之時(shí)左寶貴為清真寺書(shū)寫(xiě)“道合中庸”匾。左寶貴在清真寺內(nèi)設(shè)立經(jīng)書(shū)義學(xué),開(kāi)創(chuàng)了營(yíng)口回民教育事業(yè)。營(yíng)口當(dāng)時(shí)天花肆虐,左寶貴又籌建保生公所,為兒童引種牛痘。其事跡在營(yíng)口清真寺院內(nèi)的《左寶貴功德碑》上多有記載(圖7)。

(三)披荊斬棘,連通溝營(yíng)——“中國(guó)鐵路之父”詹天佑在營(yíng)口

詹天佑(1861-1919年),出生于廣東省廣州府南海縣,中國(guó)近代鐵路工程專家級(jí)代表人物,有 “中國(guó)鐵路之父”的美譽(yù)。詹天佑這個(gè)與中國(guó)鐵路緊密相連的名字,以及他修筑的京張鐵路,深深的烙印在中國(guó)人的心目中。中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)后,詹天佑擔(dān)任營(yíng)口段鐵路總工程師,克服重重困難,主持并修建了溝幫子至營(yíng)口的鐵路支線。詹天佑前后三次在遼寧鐵路線上工作,累計(jì)歷時(shí)l0年之久,對(duì)遼寧早期鐵路的建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)(圖8)。

(四)忠心報(bào)國(guó),血灑東北——東北抗聯(lián)名將王德泰

王德泰(1907-1936),營(yíng)口籍著名抗日將領(lǐng),楊靖宇同志的親密戰(zhàn)友,東北抗日聯(lián)軍第二軍創(chuàng)始人,1907年出生于奉天省蓋平縣詹家屯村(今遼寧省大石橋市博洛鋪鎮(zhèn)詹家屯村)一個(gè)貧苦的農(nóng)民家庭。1931年日寇發(fā)動(dòng)“九一八事變”,東三省淪陷后,王德泰積極投身東北抗日熱潮之中,并在同年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。1936年3月,東北抗日聯(lián)軍第二軍成立,王德泰任軍長(zhǎng)。1936年7月末,由原東北抗日聯(lián)軍第一、二軍改編而成的東北抗日聯(lián)軍第一路軍正式成立,楊靖宇任總司令兼政委,王德泰任副總司令。1936年11月,王德泰在撫松小湯河戰(zhàn)斗中不幸中彈壯烈犧牲,年僅29歲。2014年,民政部公布了首批300名抗日英烈和英雄群體名錄,王德泰與楊靖宇、趙一曼、狼牙山五壯士等一起入選(圖9)。

(五)溝通信使,促成合作——“西安事變”的幕后英雄高福源

高福源(1901-1937年),出生于奉天省(今遼寧省)海城縣馬家屯村(今大石橋市博洛鋪鎮(zhèn)神樹(shù)村)。西安事變的發(fā)生涉及許多舉足輕重的人物,但“發(fā)揮了不可磨滅的歷史作用”的信使高福源卻少有人知。1935年,東北軍107師619團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)高福源被紅軍俘虜,受到紅軍政策的感召,表示愿返回東北軍,說(shuō)服張學(xué)良放棄“剿共”,并秘密宣誓加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。此后,高福源成為紅軍和東北軍的溝通信使,是抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線初步建立的幕后英雄(圖10)。

記得某個(gè)教育家說(shuō)過(guò):“學(xué)生愛(ài)祖國(guó)的感情是從愛(ài)家鄉(xiāng)、愛(ài)學(xué)校、愛(ài)集體農(nóng)莊、愛(ài)工廠、愛(ài)祖國(guó)語(yǔ)言形成的”。因此我在想,我們的中學(xué)歷史教育是不是更應(yīng)該將鄉(xiāng)土歷史與家國(guó)情懷有機(jī)的結(jié)合起來(lái),這是新課程標(biāo)準(zhǔn)改革下的培養(yǎng)歷史學(xué)科核心素養(yǎng)的必然要求,也必然會(huì)在課堂教學(xué)實(shí)踐中收到讓人意想不到的效果。

翻閱鄉(xiāng)土歷史,我們?cè)谂c家鄉(xiāng)的古人對(duì)話;觸摸身邊古跡,我們?cè)谂c故土的文明聊天;整理地區(qū)遺存,我們?cè)谂c自己的文化交織。可以說(shuō),一段蘊(yùn)含著鄉(xiāng)土情懷的歷史教育,才算得上是血肉豐滿,才能讓學(xué)生們真切的走進(jìn)歷史。讓我們歷史教育工作者秉承歷史責(zé)任感,將鄉(xiāng)土歷史與家國(guó)情懷結(jié)合起來(lái),引領(lǐng)學(xué)生們?nèi)ヮI(lǐng)略古今文化的博大,感悟家鄉(xiāng)文明的精髓,體會(huì)可歌可泣的民族精神,積聚開(kāi)拓未來(lái)的胸懷與力量吧!

參考文獻(xiàn):

[1]李秉剛等.日本侵華時(shí)期遼寧萬(wàn)人坑調(diào)查[M].岳麓書(shū)社.2004.

[2]崔艷如.營(yíng)口歷史人物[M].中央文獻(xiàn)出版社.2007.

作者簡(jiǎn)介:李興和(1974.10-),男,漢族,遼寧省營(yíng)口市人,本科學(xué)歷,遼寧省大石橋市第二高級(jí)中學(xué)教師,主要研究方向:歷史教育。

(遼寧大石橋市第二高級(jí)中學(xué))