電子智能營養配餐輔助工具在改善腹腔鏡輔助胃癌根治術患者營養狀況及免疫功能中的應用

張紅霞 王杰 崔京睛 欒志燕

胃癌是臨床常見胃腸道惡性腫瘤,數據顯示[1-2]我國胃癌患者逐年新增超過40 萬例,死亡病例高達35 萬,患病率、死亡率均位居前3 位,波及范圍較廣。相較開腹胃癌根治術,腹腔鏡輔助胃癌根治術創傷小、恢復快、安全有效,縮短了胃癌患者住院時長、加速術后功能恢復。然而飲食控制、腫瘤慢性消耗等因素均導致圍術期胃癌患者營養不良的風險率高達40%~80%[3],其食欲不振、體重降低、惡心嘔吐等癥狀,進一步誘發機體生理功能紊亂、感染或胃腸吻合等并發癥,威脅生命安全[4]。美國國家癌癥研究所(NCI)、香港食物安全中心網站、相關APP 等[5-6]均致力于研究24 h 膳食收集和評價系統(ASA24)等有關膳食營養素攝入量統計分析、輔助配餐等軟件,程康文等[7]雖在研發各類營養配餐輔助平臺或工具,仍處于初級研究階段。針對腹腔鏡輔助胃癌根治術患者營養不良的措施存在體重監測、營養癥狀評估及專業指導不足等問題,整體、系統性評估與營養治療細節考慮匱乏,飲食醫囑與患者實際飲食存在差異、飲食依從性偏低,本研究借助網上電子調查問卷以及營養監測聯合輔助工具出現多形式,如:食物圖譜、膳食電子秤、平板電腦輔助訪視、網絡營養監測信息收集與智能化平臺配餐等[5]。本研究查閱中國疾病預防控制中心營養與健康所等諸多相關資料,結合研究對象現狀,旨在創新性探討電子智能營養配餐輔助工具對改善腹腔鏡輔助胃癌根治術患者額營養狀況及免疫功能作用效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2019 年1 月—2020 年10 月醫院腫瘤科收治的94 例腹腔鏡輔助胃癌根治術患者作為研究對象。按照組間均衡可比的原則分為對照組和觀察組,各47 例。 納入條件:符合《胃癌診療規范》中胃癌診斷標準[8],且首次經胃鏡、病理確診為胃癌;年齡18~75 歲;符合腹腔鏡輔助胃癌根治術手術指征,順利完成手術治療;意識清晰、精神、活動正常;患者與家屬自愿參與本次調查研究。排除條件:合并精神障礙、嚴重胃腸道功能衰退、凝血功能障礙、自身免疫性疾病或心肝腎等重大臟器疾病;意識不清、異常肥胖或無法正常活動;重要臨床資料缺失。對照組中男27 例,女20 例;年齡21~73 歲,平均年齡57.80±6.62 歲;體質量指數23.97±1.55;腫瘤分期Ⅰ期20 例,Ⅱ期18 例,Ⅲ期9 例。觀察組中男26 例,女21 例;年齡20~74 歲,平均年齡57.57±6.14 歲;體質量指數23.64±1.72;腫瘤分期Ⅰ期21 例,Ⅱ期16 例,Ⅲ期10 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 干預方法

圍術期均嚴密觀察兩組患者各項生命體征,遵醫囑指導用藥、胃腸減壓,維持呼吸道暢通并予以日常指導等。

1.2.1 對照組行常規參與式飲食干預,組建包括1 名胃癌腫瘤專業醫師、1 名專科護理人員與1名營養師的專業飲食管理小組,具體營養配餐方案實施如下:①醫護患面對面交流,客觀評估營養狀態,并詳細講述機體營養與疾病預后相關性,根據病情、患者自身飲食習慣等,責任護士每日手動計算飲食攝入量范圍(種類、能量與營養素攝入量),制定個體化飲食與管理手冊,并向醫師匯報;②向每例患者詳細講述“飲食及管理手冊”內容,叮囑每日3 餐種類、攝入量、禁食時間等,合理進食果蔬、奶、肉,并依據實際攝入膳食量作出及時糾正與調整;③院后指導,定期通過電話、微信、隨訪等形式掌握患者飲食計劃的執行進度,叮囑患者出院后定期復診,并發放自擬“胃癌患者飲食指導表”,要求按時填寫。

1.2.2 觀察組在對照組基礎上予以電子智能營養配餐為輔助工具的干預。通過對醫院以往腹腔鏡輔助胃癌根治術患者營養狀況總結,結合膳食營養素平均供給量表、食物成分量表、膳食搭配數學模型,由院內計算機專業技術人員完成電子智能營養配餐信息化管理系統流程、功能機構、數據庫等各模塊整體功能設計,并應用于患者電子智能營養配餐中,主要功能包括:系統登錄、體質評價分析、營養配餐、營養知識管理、數據庫管理共5 個模塊。具體如下:

(1)系統登錄模塊:首次登錄用戶注冊輸入基本信息,便于系統依據自身身體信息配餐;再次登錄用戶輸入用戶名、密碼即可查看系統配餐全部數據,登錄進入主窗口中包含體質評價分析、營養配餐、營養知識、數據管理4 部分的一級菜單選項。

(2)體質評價分析模塊:點擊“體質量評價分析”按鍵,專業醫護人員針對病情嚴重度設置每日平均膳食營養素攝入量參考值,該模塊可查看以往腹腔鏡輔助胃癌根治術患者營養干預的經典案例,使用時對每位錄入患者全部資料信息評價分析機體狀況好壞,并對應膳食營養素需求計算。參照《中國食物成分表》、《中國營養協會營養素平均供給量表》[9],根據營養素需求較高準確率計算提供膳食搭配。

(3)營養配餐模塊:在菜單選項中,該模塊實現的功能以個體搭配、集體搭配兩部分為主:①個體搭配模塊,伴隨性別、年齡、身高、體質量等數據持續更新,體質量評價分析結果報告得出每日膳食營養元素攝入量,結合使用者自主意愿(食材種類、餐別、偏好營養素)系統自動對應食譜;②集體搭配模塊,通過性別、進餐人數、年齡段群體基本資料錄入計算分析營養含量所需標準值,并點擊“添加”按鈕添加個體信息至群體列表,獲取群體模塊配餐安排數據。

(4)營養知識管理模塊:該模塊可實現食物分類、營養元素查詢,還提供對食物的種類修改、增加、刪除功能,具體包括:①通過窗體左側部分食物分類查詢所需食物所屬類別;②依據提供的營養素名稱、含量查找食物;③依據上方提供食物名稱或代碼查詢所需搭配食物。此功能醫護患均可操作,“食物的種類修改、增加、刪除功能”僅管理醫護者可操作。

(5)數據庫管理模塊:該模塊可實現菜譜編輯、每日平均膳食營養素攝入量標準或參考值設置,并錄入備份用戶信息庫、食材營養成分表、日常推薦攝入量表、運動能量消耗表、與營養元素關系庫。

(6)電子智能營養配餐輔助干預方法:患者利用電子智能營養配餐系統工具,在“我的信息”欄隨時查詢、修改或添加自身基本信息。患者選餐步驟分為自主選餐和智能選餐。首先自主選餐依據系統工具提供的四大類食物(谷薯類、蔬果類、肉蛋類、油脂類),挑選第2 天患者心儀的10~30 種食物食材配餐,漏選情況則無法提交,同時配備“自動推薦”按鈕以提供參考,食物營養搭配過多或過少時系統會發出警告、提出修改意見,自主選餐完畢后“智能選餐”會調節所選食物種類,用戶查看后再次確認是否堅持自己選餐。“智能選餐”推薦攝入量(RNI)遵循自擬適用于胃癌手術患者的《食物成分量表》等自動計算營養評分,并對評分排序,如將評分最低的5 種食物自動替換為相應類別食物高評分食物。同時患者可根據自身身體情況、近期飲食針對性查看營養知識管理模塊部分關于健康管理及疾病預防方案,個性化推送飲食、運動、健康知識及心理健康等內容,綜合輔助營養配餐及日常康復管理。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組干預前后營養狀況:采用中國抗癌協會腫瘤營養與支持治療專業委員會推薦的惡性腫瘤患者營養評估工具( PG-SGA)[10],該量表評分包括近期體質量變化、膳食攝入、癥狀體征、活動和功能,以及疾病年齡、代謝應激狀態和體格檢查評分共2個部分,7個方面,累計總評分范圍0~35分,由專業人員對圍術期患者進行評估,評分越高表明營養狀況越差。

(2)比較兩組腹腔鏡輔助胃癌根治術患者住院時間。

(3)比較兩組干預前后免疫功能指標情況[11]:于入院、術前1d、7d、14d 等定期抽取外周靜脈血,用流式細胞計數儀對血清T 淋巴細胞,主要測定CD4+、CD8+、CD4+/CD8+。

1.4 統計學處理

采用 SPSS 20.0 統計學軟件處理數據,正態分布計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗;非正態分布計量資料以“中位數(四分位數間距)”表示,組間中位數比較采用秩和檢驗;檢驗水準 α=0.05,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 干預3 個月后兩組營養狀況與住院時間比較

觀察組PG-SGA 評分優于對照組,住院時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 干預3 個月后兩組PG-SGA 評分與住院時間比較

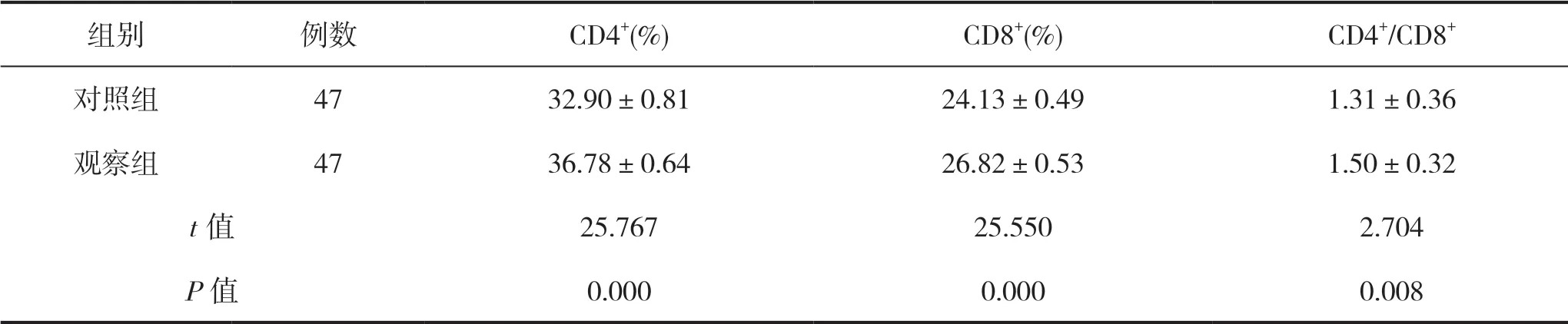

2.2 干預3 個月后兩組患者免疫功能指標比較

觀察組免疫功能指標均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 干預3 個月后兩組患者免疫功能指標比較

3 討論

駱曉萍等報道[12]指出,腹腔鏡輔助胃癌根治術操作中胃腸道牽拉、刺激以及術后疼痛均對神經內分泌系統產生應激,導致患者胃腸激素分泌紊亂,加上解剖結構、生理功能轉變,營養不良率超過50%。另外術后食欲不振和食物攝入不足也是誘發營養不良的關鍵因素。深入剖析認為還與胃癌病患群體自身營養不良、免疫缺陷相關,經過手術、麻醉后刺激下丘腦-垂體-腎上腺皮質軸激和交感-腎上腺髓質軸,潛在造成代謝通路轉變與負氮平衡[13]。本研究腹腔鏡輔助胃癌根治術患者與其他研究相似,無任何干預狀況術后營養狀況完全恢復至少需6 個月,入院前與出院后階段尤其缺乏專業人員飲食搭配指導,導致免疫力低下,預后不良,甚至威脅生命安全。歸納術后營養風險及恢復期間存在問題主要為:多數患者營養認知不足,需普及對應營養知識;臨床護理人員營養知識缺乏專業培訓,圍術期實施營養指導不夠全面、詳細及個體化,或執行困難。因此,依據患者自身心理特點、身體素質、護理要求等,各階段接受個體化營養療護對飲食質量提升與營養狀況改善至關重要。

現有國內外研究[14]專注基于NRS2002 等量表下的營養風險篩查,并予以個性化飲食干預,同時護患協調完成“3 日飲食記錄”被證實可準確評估患者的飲食熱量、其他營養成分攝入,為每日進食時間、種類、量及注意事項等飲食宣教療護提供科學依據,實現了自我監督、管理及飲食計劃遵循手段,一定程度上提升患者依從性。徐垚[15]采取集束化干預措施,組建營養支持團隊,計算營養攝入量、制訂個性化營養方案,實現系統化全面評估,聯合多形式健康教育、心理干預等,降低營養不良的發生概率。

電子智能營養配餐輔助工具下干預方法有以下優點:①系統依照《中國食物成分表》《中國營養協會營養素平均供給量表》,充分考慮營養素需求,如:熱量攝入與消耗量間的關系,加入了多種營養素的平衡攝取,準確計算提供膳食搭配,實現菜譜編輯、每日平均膳食營養素攝入量標準或參考值設置,構建了與以往配餐差異化電子智能目標操作路徑,無需護士手動分析、規劃飲食搭配;②本文針對營養知識健康宣教改進,通過信息化智能查詢所需食物所屬類別、營養素名稱、含量,進行實例分析,患者可根據自身身體情況、近期飲食針對性查看營養知識,獲取健康管理及疾病預防方案,個性化推送飲食、運動、健康知識及心理健康等內容,驗證了本研究方法優越性;③增設個體搭配、集體搭配2 部分配餐內容,從而緩解腹腔鏡輔助胃癌根治術醫護人力資源緊張,確保智能營養配餐科學性、準確性同時,維持高效性。

近幾年電子智能營養配餐輔助工具得到應用,但多數提供營養元素合理均衡搭配及食譜搭配設施軟件功能尚不完整,或者操作復雜不便捷[16]。本次研究基于之前的研究基礎,系統分析膳食搭配信息化管理系統操作簡易、貼近胃癌圍術期需求,進而改良功能模塊劃分。繪制數據流程圖與系統整體功能框圖,聯合專業計算機人員、醫護人員設計實現主要功能模塊流程化食譜的自動配備方案。結果顯示:干預3 個月后,觀察組PG-SGA 評分低于對照組(P<0.05);觀察組住院時間短于對照組(P<0.05),營養不良明顯改善;觀察組CD4+、CD8+、CD4+/CD8+等免疫功能指標優于對照組(P<0.05),機體免疫功能得到廣泛提升。其中相較于觀察組,對照組患者進食量僅恢復到術前約37%,術后1 個月仍有48%未恢復正常進食量,而手術應激反應能所致胃納降低、腫瘤本身消耗誘發的營養不良均會抑制機體免疫功能,腫瘤細胞清除能力反過來減弱。淋巴細胞計數作為本文人體免疫功能重要指標之一,CD4+、CD8+T 細胞分別存在于誘導-輔助T 細胞(TH),進一步分化增殖成為效應細胞,CD4+和CD8+間動態平衡過程中,其比值數值預示免疫功能處于抑制、紊亂狀況,本研究創建的營養配餐模型下的電子智能營養配餐輔助干預方法,納入系統登錄、體質評價分析、營養配餐、營養知識管理、數據庫管理共5 個模塊,較好解決醫護患及家屬圍術期胃部飲食不專業觀念影響,如:擔憂術后進食加重殘胃或腸道負擔、無法及時調控面臨的進食不適、以及食物營養配比認知缺陷所致的術后飲食依從性低。

綜上所述,將電子智能營養配餐輔助工作應用于腹腔鏡輔助胃癌根治術患者中,可改善患者營養狀況,縮短住院時間,提高免疫功能。