法定數字貨幣對我國貨幣結構的影響

王家瑋 陳皓云 張泰華 張洪波

[摘 要]央行發行的數字貨幣是在當今美元霸權及貨幣體系失衡的背景下,由國家主導提出并發行的主權國家貨幣。在央行數字貨幣的運行機制下,貨幣支付手段將得到優化,更好的穩定與發展宏觀經濟,同時增強貨幣的創造能力,增加貨幣供給量。央行發行數字貨幣的主要目的是替代M0,但央行替代部分M0的初衷是否實現取決于央行的區隔政策。央行發行數字貨幣會導致貨幣結構的模糊,受實際利率和各種服務的影響,央行數字貨幣的實質是M1。因此,部分M0的轉化會增加M1進而影響M2,從而導致貨幣供給量增加。

[關鍵詞]法定數字貨幣;數字人民幣;流通中現金

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.03.043

1 數字貨幣構建過程及其優勢

1.1 數字貨幣的歷史源流

貨幣作為固定地充當一般等價物的特殊商品,其形態不斷發生變化,并且這種變化呈現加速態勢,其歷程包括:從最初的實物貨幣到公元前2000年出現并發展的金屬貨幣,金屬貨幣由稱量貨幣向后來的鑄幣發展持續時間漫長達幾千年;再到18世紀進入紙幣階段至今才300余年,當今貨幣的主流形態仍是紙幣;1998年,巴塞爾委員會正式頒布了對于電子貨幣的定義,經過三十多年的發展電子貨幣已經成為貨幣的主要支付手段,依賴計算機技術的加強使電子貨幣具備虛擬的內涵,以第三方支付為代表的電子貨幣,即貨幣的電子化,具備貨幣的基本功能,發行主體以商業銀行的發行為主;2008年,作為代表的比特幣以貨幣的全新形式躍然出現在大眾視野,其出現是科技和經濟開展的必然產物。數字貨幣是一種基于網絡和數字加密算法的貨幣,IMF稱其為“價值的數字表達”。中國央行即將發行的數字貨幣與Libra等存在顯著區別,中國央行數字貨幣是由中央銀行背書,是具備無限法償性的貨幣,是中央銀行的負債。

1.2 發行數字貨幣的優勢

1.2.1 優化傳統支付手段

現有的硬幣、紙幣發行需要投入大量的成本進行制作和防偽,且其便捷性隨著電子貨幣的發展逐漸減弱。而數字貨幣通過數字化的方式產生和發行,與傳統的貨幣相比大大降低了貨幣的鑄造和發行成本,使貨幣脫離了原有物理形態的束縛。作為貨幣材料,其必要條件要求易于辨認和攜帶且供給必須富有彈性。而數字貨幣不僅具有電子貨幣易于攜帶和辨認的特點,供給富有彈性也大大滿足央行調節宏觀經濟的重要基礎。數字貨幣在流通過程中,往往進行直接的點對點支付,避免第三方金融機構的參與,大大降低了交易成本。用戶只要安裝可以支付貨幣的錢包,不需連接銀行和網絡,便可以實現手機碰一碰就完成的轉賬。在極端情況下,可以克服因為沒有網絡信號而導致無法進行的電子支付。這將完全取代傳統的電子貨幣。

1.2.2 更好穩定與發展宏觀經濟

央行發行數字貨幣或將實現現金和活期存款之間的完全替代,數字貨幣將不再作為一種計息資產,在一定程度上沖擊現有貨幣結構體系和貨幣供應層次,M1或將被M0替代。在改善央行發行貨幣政策的傳導效果方面,央行通過數字化的貨幣可以實施更精準的預期管理和貨幣投放。同時,數字的貨幣化幾乎可以監控每一筆交易資金的去向和來源,有效避免和打擊非法交易、洗錢等違法犯罪行為的發生。隨著數字貨幣的日漸完善和進步,或將演變為智能數字貨幣,自動尋求評估、投資、記賬、核算和審計等功能。央行發行的數字貨幣不僅促進流通手段和支付手段的優化,更將打破美國利用美元在國際貨幣中的儲備地位不斷謀求霸權的現狀,突破跨國結算時的支付壁壘,增強國際市場的流動性。通過依靠吸收存款、發放貸款獲取社會財富的傳統商業銀行將會被央行或某超級金融公司取代,實現向其他服務角色的轉型,傳統的金融體系將產生巨大變革。

2 數字貨幣對我國流通中現金的影響

目前我國銀行間M1、M2的流轉已經基本實現數字化和電子化,可以充分滿足金融機構間支付系統的清算工作。因此央行選擇替代部分M0的目的是防止數字貨幣過早過快的沖擊M1、M2,在保持基本貨幣供應體系的基礎上逐漸完善發展,并且解決電子貨幣對賬戶依賴性強,反洗錢、反篡改能力弱的劣勢。周小川曾表示發行數字貨幣的初衷是替代實物現金即替代居民、企業等小額高頻的支付過程,降低傳統紙幣發行流通成本。因此根據央行目前的相關措施,得知央行發行數字貨幣的目的是避免產生“金融脫媒”或通脹等現象,對現有金融體系產生巨大影響,目前的設計工作和內部封閉測試也是在替代M0的基礎上開展和完成。如果央行的初衷能夠完全實現,即央行能夠完全實施貨幣之間的區隔政策,數字貨幣的作用是代替部分M0且不會產生“利率”轉化為M1,那么數字貨幣的功能將會在如今電子貨幣功能的基礎上產生更加廣泛的運用。電子貨幣具備信息記錄的功能,可以包含貨幣交易的時間、地點、數量等信息。而數字貨幣由于其自身的優點:交易成本更低,交易過程更便捷,支付手段更完善、更安全等的優勢,即通過增加邊際效用、降低貨幣邊際成本的方式,加速由電子貨幣加劇創造的貨幣供應量的速度。

事實上,法定數字貨幣流通和發行會模糊貨幣層次。央行發行的數字貨幣雖然可以取代現金,但數字貨幣不是現金,不在我們的錢包中,存在于數字支付的錢包里,該錢包與銀行賬戶有著天然的連接,通過銀行賬戶實現貨幣的增減,這是毋庸置疑的事實。在無監管的情況下,數字貨幣在哪家支付公司的電子錢包里就天然地要求從該公司獲得利率回報,并且引發第三方支付對數字貨幣的競爭,這就背離了央行發行數字貨幣的目的是替代M0的初衷。一旦作為M0的數字貨幣得到了利率回報,它還是現金嗎?由此可以說,由于無形利率或各種“等價服務”的存在,會令數字貨幣具有天然M1的屬性,也必然不會安于替代M0。

如果數字M0被央行嚴格監管并有效禁止出現實際利率,則實際利率無法產生,就不會對M1、M2產生影響,但是如果央行采取區隔措施是否能長期有效值得懷疑,因為只要有利可圖,金融創新和金融衍生工具的力量就一定會發揮作用予以突破。在激烈的市場競爭壓力下,金融機構包括支付機構等依舊會為了爭奪持幣者難以避免地支付實際利率,哪怕并非名義利率,只要給予了各種好處就等同于支付了實際利率,此時,央行禁令就會被突破。這里提到的實際利率,除了商業銀行、支付公司的公開利率,還包括其支付的各種有價服務,例如給予持幣者各種優惠、獎勵等。

因此,央行發行數字貨幣成功實現對傳統紙幣的替代的同時,被數字貨幣代替的M0是有可能產生實際利率的,必須要采取極為嚴格的措施區隔與M1之間的交換,一旦M0被突破,就會產生利率或服務變成M1,這時數字貨幣的實質并非M0而是M1。也可以說從短期看數字貨幣具備M0的性質,但從長期來看數字貨幣必然會突破目前試點測試和未來的應用限制,成為M1。

3 數字貨幣對我國M1、M2的影響

客觀地說,數字貨幣替代M0是否影響M1、M2取決于數字貨幣替代M0后是否產生實際利率。如今央行發行的數字貨幣無法替代M0,而成為M1的這種轉變必然導致M0減少,支付了實際利率的金融機構必然要以此為基礎進行貨幣創造,這將會直接改變M1的數量和利率,增加M1,進而增加M2,改變貨幣供給量。

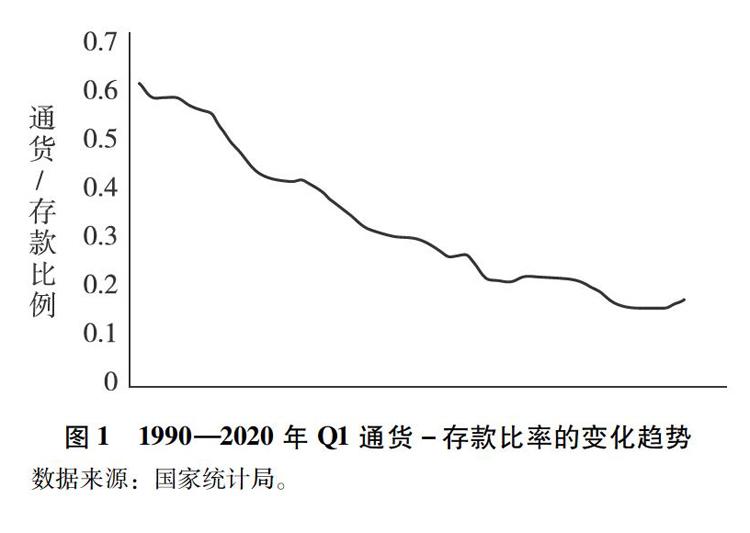

文章選取了1990—2020年3月通貨-存款比率的變化趨勢反映相關部門的持幣行為。可以看出在1999年、2008年、2012年、2020年3月左右有輕微上浮趨勢,但通貨-存款比率的整體趨勢向下傾斜,下降速度逐漸放緩,從1990年通貨-存款比率為0.614到2020年3月的0.169,變化趨勢十分明顯,能夠顯著的表現自1990年以來商業銀行創造存款貨幣的能力不斷增強。電子貨幣的出現對傳統紙幣交易過程產生顛覆性影響,電子貨幣通過提高交易效率、優化支付手段等加快貨幣流通速度,意味著央行可以通過發行更少的貨幣去創造更多的貨幣供給量。隨著電子貨幣應用更加廣泛,通貨-存款比率的變化速度也在近幾年呈現放緩趨勢,這是否意味著電子貨幣對貨幣流通速度的影響逐漸疲軟,需要更強有力的貨幣工具來不斷刺激我國的貨幣供給量快速增加呢?毫無疑問,數字貨幣在兼具電子貨幣優勢的基礎上又能加強央行對貨幣的控制,因此數字貨幣的發行必將會加速由電子貨幣加劇創造的貨幣供應量的速度。

4 結論

主權數字貨幣的發行是金融創新、計算機技術發展的產物,必然會對國內貨幣體系及全球金融市場產生深刻影響。數字貨幣的發行在全面改革我國金融體系的同時又利于我國宏觀經濟調控和傳導。數字人民幣兼具傳統主權信用貨幣與私人數字貨幣優勢,在國際金融市場上率先發行和流通數字人民幣勢必會減弱美元在世界經濟體系的霸權地位、增強人民幣話語權,也是改革國際貨幣體系的重要途徑。央行發行數字貨幣替代部分M0的目標只是未來可能向傳統金融體系顛覆所邁出的一小步、凝聚成的一個簡單縮影,央行發行數字貨幣在面臨重大機遇的同時,也存在諸多風險,需國家制定相應制度和策略妥善應對,迎接貨幣新時代的到來。

參考文獻:

[1]喬海曙,王鵬,謝姍珊.法定數字貨幣:發行邏輯與替代效應[J].南方金融,2018(3):71-77.

[2]趙成國,江文歆,莊雷.區塊鏈數字貨幣信用創造機制研究——基于貨幣價值屬性視角[EB/OL].[2020-05-20].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1290.F.20200428.2115.042.html.

[3]梁斯.信用貨幣制度下對貨幣創造和貨幣本質的再認識[J].金融理論與實踐,2020(5):9-14.

[4]范云朋,尹振濤.數字貨幣的緣起、演進與監管進展[J].征信,2020,38(4):6-12.

[5]馮永琦,劉韌.貨幣職能、貨幣權力與數字貨幣的未來[J].經濟學家,2020(4):99-109.

[基金項目]中國農業大學煙臺研究院URP項目(項目編號:U20193098)。

[作者簡介]王家瑋(1999—),女,山東濰坊人,研究方向:市場營銷;陳皓云(2000—),女,山東濟南人,研究方向:市場營銷;張泰華(1998—),男,山東臨沂人,研究方向:市場營銷;通訊作者:張洪波,副教授,研究方向:金融證券。