《故宮里的中國》序言

宋代禪宗大師青原行思提出過人生的三重境界:看山是山,看山不是山,看山仍是山。王國維也說過古今之成大事業、大學問者,必經過三種之境界。說法不同,表達的意思則差不多,即認識事物、成就事業,都有個積累、不斷提升直至進入新境界的過程。李少白拍攝故宮,同樣有這么一個經歷。

在北京的攝影圈,其興趣大多是從拍攝故宮開始的。李少白也不例外。紫禁城是一座偉大的城,以其雄偉壯麗的宮殿建筑與流傳千古的文物珍寶,為攝影者提供了無盡的創作資源。從圖像學角度看,它經得起拍攝,經得起尋找,經得起發現。

李少白說,他任何時候任何一次走進故宮,每一次每一刻總有每一次每一刻的感覺與發現。他說他的這種感覺是拍攝其他任何一個地方所沒有的。他說他自己也覺得奇異。他相信無論怎么拍,都無法窮盡故宮。

但這個時候他看到的故宮,還只是故宮。他的可貴之處,就在于不滿足于這樣的重復,他還在思索,特別是這時他遇到一個千載難逢的機會。2003年7月16日下午,在沐浴著夕陽的太和門廣場,舉辦了中央電視臺與故宮博物院聯合拍攝電視系列片《故宮》協議的簽字儀式。這是一個宏大的文化工程,經歷了長達數年的拍攝過程。李少白幸運地全程參與。他因此看到了故宮各類文物藏品的精粹,他進到了游人罕至的殿閣佛堂;不僅如此,他還仔細地聆聽了專家的講解。與此同時,他還趴在屋頂上拍攝故宮的百年大修,關注著故宮的建設與發展。他儼然就是一個故宮人。

這個時候,同樣是四時風光,他逐漸從中感受到的是歷史的滄桑;還是那些宮殿,他更多聯想到的是宮闈風云;對于故宮的文物珍寶,他則思考著它們背后的人和事。總之,這時的故宮,已不同于他原來看到的故宮。故宮也不只是600年的故宮,而且與中華文明史及中國宮殿史、帝制史聯系了起來。可以說,他在深入故宮的歷史,尋求故宮的價值。這是個重要的也是必要的過程。這個過程當然不能說已經結束了。

他體會到,對故宮了解得越多,越會加深對故宮的感情。因為紫禁城宮殿連結著中國的過去和今天,它是有生命的。因此,當他按下快門時,常常覺得這不是簡單在攝影,而是在和歷史對話。他以其特有的感悟,審視現實,并且透視時空歷史,力求有所發現、有所啟示,進行著藝術的創造。

于是他再看到的故宮,就是蘊藏著豐富歷史文化內涵的故宮。他的故宮照片,就是他用攝影語言對故宮的發現與理解,即用鏡頭對故宮價值與意義的詮釋。

基于對故宮價值的深刻理解,李少白因此也重視故宮文化的傳播,辦展覽,出影集,以他精美而富有個性化的影像,使人們對故宮這個偉大的歷史文化遺產、對優秀的中華傳統文化有更多的認識。

現在,奉獻給讀者的《故宮里的中國》一書,是李少白關于故宮的新著。這是由北京大學出版社編輯團隊與作者一起思考、研討、創作的。本書的最大特點,就是以“大故宮”的格局,以美文與圖片相結合的形式,把故宮的宮殿、文物和歷史文化作為一個整體,通過“國、家、屋”3個維度,高屋建瓴地為“故宮畫像”,為“中國寫生”。在這部書里,我們還可以看到:一頂鳳冠,反映了明萬歷時期奢靡的風尚;一件面簪,訴說著道光朝一名后宮妃子的悲慘境遇;一組先秦石鼓,則記錄著中華文化的傳承、文脈的延續,等。

這是一部下了功夫的好書,特向讀者熱情推薦!

鄭欣淼

2021年1月25日

“騎鳳仙人”是屋脊邊緣處安放的仙人走獸中的首獸。從“仙人騎雞”向后上方排列著若干小獸,均稱垂脊獸,隨著殿宇等級的不同而數目不一。

太和殿大殿屋脊的脊獸,11個是至高無上的皇帝陛下的大殿前才配有的,僅此一處。

御花園里的亭子和盛開的杏花在水池里的倒影

故宮內宮甬道的雪景

御華閣屋脊上的金龍,遠處可見北海公園的白塔

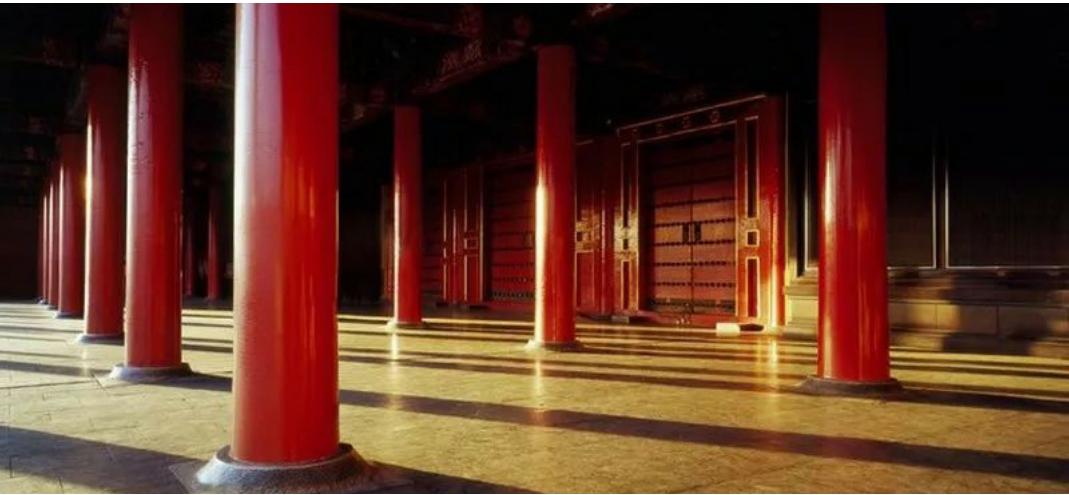

太和門的內景