常州市天寧寺梵唄唱腔研究

【摘要】常州天寧寺梵唄唱誦是我國南方佛樂的代表。文章依據作者對常州天寧寺水陸法會的實地考察,記錄僧人們所演唱的彌陀大贊,關注其段尾落音、旋相為宮、即興裝飾等音樂特征,分析天寧寺梵唄唱誦與佛教思想的密切聯系及其所展示出的獨特韻味與藝術特色。

【關鍵詞】常州天寧寺;梵唄唱腔;水陸法會;彌陀大贊

【中圖分類號】J608 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007-4198(2021)02-162-02

【本文著錄格式】鄭雋逸.常州市天寧寺梵唄唱腔研究[J].中國民族博覽,2021,01(02):162-163,213

江蘇佛教的興起,可追溯至東漢末年。據《三國志·吳志·劉繇傳》載:“丹陽人笮融,初聚眾數百……悉課讀佛經。令界內及旁郡人有好佛者聽受道,復(免)其他役,以招致之。由此遠近前后至者五千余人戶。每浴佛(指佛生日,四月初八),多設酒飯,布度于路,經數十里,民人來管及就食且萬人”。[1]可見,當時佛教信徒眾多,佛事活動規模盛大。地處江蘇省南部、長三角腹地的常州,東與無錫相鄰,西與南京、鎮江接壤,是一座有著3000多年歷史的文化古城。常州天寧寺始建于公元627--655年,唐貞觀、永徽年間,距今已有1300多年歷史,是我國漢傳佛教禪宗著名道場。乾隆六次下江南,曾三度駕臨天寧寺,并為之御書“龍城象教”,1983年國務院將其列為“全國漢族地區佛教重點寺院”。

佛教所有活動都離不開音樂,佛教音樂是佛教文化、中國傳統文化的重要組成部分。《高僧傳》卷十三說:“天竺方俗,凡歌詠法言,皆稱為唄。至于此土,詠金則稱為轉讀,歌贊則號為梵音。”其中,“轉讀”是佛經中散文部分的唱誦,“梵音”亦稱為“梵唄”,是韻文(即偈頌①)部分的唱誦。[2]梵唄是在佛教活動中所演唱、贊頌佛菩薩功德的音樂,是佛教音樂的主體部分,其旋律古樸典雅舒緩,起伏跌宕有致。常州是齊梁王的出生地,南方梵唄的發祥地②,悠久的歷史文化和得天獨厚的地理優勢,使天寧寺梵唄唱誦在全國漢傳佛教寺院中,拔新領異、自成一格,為各地寺院所推法,我國佛教界向來有“高旻寺打坐金山香,天寧寺唱念蓋三江”之說。自上世紀40年代起,天寧寺佛學院每年有100多位僧徒結業后分赴各地,使常州市天寧梵唄唱誦遍傳國內,獲得音樂界的極高評價和贊譽。目前,中國一些大叢林都喜歡稱自己的唱念學自常州天寧寺。[3]

2018年10月13日至10月20日,農歷戊戌年九月初五至九月十二日,常州天寧寺舉辦秋季“水陸法會”,吸引各界人士參加,我有幸全程參與,對梵唄唱誦進行研究。“水陸法會”全稱“法界圣凡水陸普度大齋盛會”,是漢傳佛教最隆重盛大的法會,參與的法師人數眾多,唱誦的經文不勝枚舉,所涉法事種類繁多,上供諸佛菩薩及一切圣賢,下施法界與一切眾生,法會集梵唄、供養、誦經、禮拜、念佛、持咒、觀想等多種修行法門于一身,匯聚消災、普度、上供、下施諸多殊勝功德。歷時七晝夜,壇場清凈莊嚴,分內、外壇,共七個壇場。七日間,從清晨誦經至深夜放焰口,經聲不斷、佛號相續,如此莊嚴殊勝的法會,對每一位參與的大眾來說,都是一次難得的、與眾人共修的機會。與我而言,也近距離感受到佛教梵唄音樂的巨大魅力與無限潛能。本文將詳細介紹此次法會中的焰口儀式,分析在該儀式上所演唱的彌陀大贊,從中窺見天寧寺梵唄唱誦的藝術特色。

焰口儀式是根據《救拔焰口餓鬼陀羅尼經》而舉行的一種超度儀式[4],以施食為法事的主要內容,源于印度佛教儀式中佛教徒為了追憶祖先所舉行的“盂蘭盆會”儀式,佛經中以修孝順來激勵弟子,中國自古有追悼逝者、緬懷先祖的民間信仰,故此次活動吸引大量民眾參與。10月19日清晨,眾僧與居士們開始準備供給之物,包括香、花、果、素食及蠟燭等,供于佛堂之上。在大雄寶殿與金剛殿間所設壇場中,擺放10桌宴席,每席10座,共10道齋菜,寓意召請十方法界、一切諸佛菩薩,以及六道輪回一切眾生,前來道場接受供養與度化。下午一點儀式正式開始,眾僧演唱彌陀大贊,聲音洪亮、拖腔圓滿,旋律自然流暢、節奏沉穩,乃南禪梵唄韻腔之典范。

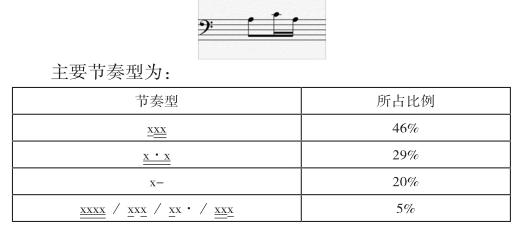

該段曲調旋律優美、速度徐緩,采用嚴格的一板三眼節拍,體現出南方佛樂清新悠揚、寧靜淡雅的風格特點。演唱過程中,僧人們使用磬、鐘、鼓、木魚等法器來伴奏,法器的敲擊與人聲演唱共同營造出佛教音樂特有的莊嚴肅穆的氣氛,寺廟殿堂前曲徑幽幽、余音裊裊。演唱音域由小字組c—小字二組c(c2),跨越兩個八度,高音區明亮清脆,低音區渾厚飽滿,聲音沉穩并不斷更迭,旋律在起伏中始終保持著平衡。采用五聲性的七聲音階、羽調式,非方整性結構,其核心音為:

三個下行的核心音奠定了全曲哀婉動人、纏綿悱惻的情感基調。出現較多的音型為:

前八后十六分音符的節奏型增強了整段旋律的流動性,對音樂的發展起到推動作用。通過分析僧人們的演唱與記錄曲譜,我認為此段梵唄唱腔具有以下特點:

一、段尾落音,寓意萬法歸一

段落末尾落音的演唱讓人印象深刻,是唱誦與念白的交匯與凝聚,如:圖1。

“落音”常在京胡演奏中使用,包括下滑式和重落式兩種。與樂器演奏中戲劇性的變化效果不同,本段中僧人們所演唱的落音親切自然、平滑圓潤,最后都落于“啊”字上,讓人原本紛亂無序、起伏不定的心情慢慢歸于平靜。佛教崇尚“萬法歸一”,“萬法”指任何事、物及精神等;“歸一”即是歸于自性,即本心、真心。佛教修行的方法很多,但最終目的是為了讓人回歸本來的“真心”,這種段尾落音的方式,也讓眾生在音樂中閉目靜思、修心養性。

二、旋相為宮,衍生發展旋律

全曲共分三段,各段開頭分別位于第6、13、29小節,中間部分的旋律相近,從而形成統一整體。通過對比分析,我發現旋律的延展采用了旋相為宮的方法,不斷變化發展并得到擴充。如:第25與第43、44小節對比。如:圖2、圖3。

《禮記·禮運》:“五聲六律十二管,旋相為宮也。”此處“旋相為宮”包含有旋宮與轉調的雙重含義,即以十二個律輪流作為宮音,從而構成不同調高的五聲或七聲音階,當調高變化時,調式也隨之轉變。一段基本旋律,在經過將部分片段由商調式轉為羽調式,不斷發展并衍生出新的段落。從聽覺角度,這些旋律片段極為相似,卻有著些許不同,正如《華嚴經》:“佛土生五色莖,一花一世界,一葉一如來”,即:通過一朵小花可以窺視一個大千世界的規律與全部,可謂小而不小;一片小小的葉子中都蘊藏著如來講的道理,音樂盡同,樂音不同。

三、即興裝飾,豐富旋律內涵

采用倚音、顫音或波音等方式,對原有旋律進行裝飾,變化演唱旋律音,是民間歌曲演唱的常見方式之一。通過分析,我發現,眾僧以即興方式來處理裝飾音,且因人而異、各有千秋。例如,演唱同一個音,每個人在演唱音時變化、加花方式略有不同,會同時出現上、下倚音的效果,這種處理使旋律層次更加豐富,讓人感受到聲音從四面八方匯集而來,呈現出層次感與多樣性,同時也呈現出“殊途同歸”的道理。如:圖4

焰口儀式是社會性法事活動,參與此次活動的民眾上千,盡管與會者眾多,但整個壇場上,人們頂禮膜拜、虔誠祈禱,氣氛莊嚴肅穆,梵音清凈微妙、令人樂聞。佛法修行以心為本,佛語有云:八寶洗塵、妙音滌心。美妙動聽的樂音可以凈化心靈、令人心曠神怡。活動中,我感受到:參與法會就是一次與眾生結緣、共同修行的過程,每個人都心懷感恩、真誠恭敬。除“贊頌”外,“誦經”也是梵唄唱誦的重要組成部分之一,其在曲調、節奏及音型方面都有著與“贊”不同的風格特點與藝術旨趣。此外,法器作為梵唄唱誦中的演奏樂器,不僅作為伴奏,更時常作為主奏樂器,使法事活動中的各個環節相互毗連,銜接梵唄各個段落,不同法器在不同板眼位置的演奏都不盡相同,最終共同形成相映成趣、千變萬化的旋律與節奏層次。

注釋:

①偈頌:佛經中的唱誦詞。

②源于常州市民族民間文化遺產保護中心與常州電視臺2006年8月聯合攝制的視頻資料。

參考文獻:

[1][2]中國民族民間器樂曲集成全國編輯委員會.中國民族民間器樂曲集成·江蘇卷[M].北京:中國ISBN中心出版,1998.

[3][4]田青.中國宗教音樂[M].北京:宗教文化出版社,1997.

作者簡介:鄭雋逸(1980-),女,安徽鳳陽,博士研究生,常州工學院副教授,研究方向為東方音樂文化。