格雷馬斯結構主義視野下的《贖罪》解析

□ 白升璐

《贖罪》是由喬·賴特執導,詹姆斯·麥卡沃伊、凱拉·奈特莉主演的一部浪漫主義電影作品。影片講述的是男主人公羅比與女主人公塞西莉亞是一對青梅竹馬的戀人,但一次偶然羅比被布里奧妮指控是強奸犯,無辜的羅比鋃鐺入獄最終慘死戰場。該影片先后被第八十屆奧斯卡金像獎、第64屆威尼斯國際電影節等多個專業獎項提名與獲獎。

對符號學理論有突出貢獻的立陶宛裔語言學家格雷馬斯認為,世界上的敘事作品固然多種多樣,但不同作品的敘事結構存在著許多相似之處,他將敘事文本分為外顯結構(或稱語詞層面)、表層結構(或稱敘事層面)和深層結構(或稱深層層面)。本文借助格雷馬斯的結構主義敘事學理論中的行動元模型及符號矩陣文本分析工具,由淺及深分析影片《贖罪》的深層意義。

《贖罪》的“行動元模型”分析

“行動元模型”是在普洛普的敘事學理論基礎之上與符號學相結合的產物。普洛普只是單純地對人物角色進行了分類,認為人物是故事中永恒不變的基本要素,而格雷馬斯認為,世界上有無數的藝術作品、文學作品、敘事作品,但其敘事的結構往往都存在著很多相似點,與別的學者不同的是,格雷馬斯更加關注文本中各個人物(行動元)之間的互動關系。于是,主體與客體、發送者與接收者、輔助者與反對者的行動元模型由此構成。這三組關系中,各個行動元既可以是具象的人或物,也可以是抽象的情感。如圖1所示:

圖1

主體與客體。在格雷馬斯的行動元模型中,主體與客體的關系是最根本的關系,主體是事件的創造者,是占有客體的欲望者,客體是被主體所追求的對象。在《贖罪》中,主體是羅比與塞西莉亞這對相愛的戀人,正是因為相愛才引發了布里奧妮的誤會,而相愛與廝守便是主體羅比與塞西莉亞所追求的客體。羅比被栽贓后上戰場為自己洗清罪名的表現,很大程度上都是為了能回歸從前的自己,與塞西莉亞清清白白地過上相愛而平淡的日子。

發送者與接收者。發送者的任務是傳送引起和傳送主體的目標,并給予主體追求目標力量,接收者則是發送者所發送信息的對象。在《贖罪》中,以羅比栽贓為節點,在此之前羅比對塞西莉亞的愛意是主體的發送者,正是有這份濃厚的愛慕之情成為羅比追求塞西莉亞的巨大力量。在羅比被栽贓后,與塞西莉亞的愛情是主體的發送者,但自證清白成為了主體羅比更為重要的發送者,他要告訴他心愛的塞西莉亞以及所有認為他是強奸犯的人他是一個清白的人。他內心的痛苦、憤怒、恨意促使他走上了戰場,在殘酷的硝煙彌漫的戰場上塞西莉亞成為他唯一堅持下去的理由,而可憐的羅比和塞西莉亞最終還是淪為了這場戰爭的犧牲品。

“Find you,love you,marry you,andlive without shame.”這句臺詞在影片中反復出現,作為本片最為經典的一句臺詞,其中的“you”則是接收者塞西莉亞。在羅比離開塞西莉亞時,塞西莉亞對羅比說“I love you,come back,come back to me”羅比的一生都在為接近塞西莉亞而作努力。在羅比彌留之際他仍懷抱著塞西莉亞的照片,反復地對周圍的人說:“我要回去,她在等我。”塞西莉亞是羅比人生最純潔的部分,因為有她,讓羅比感到在這世界上還有一個人無條件信任他;因為有她,讓羅比依然依戀著這個世界;因為有她,羅比才能無懼戰火,不顧一切地想回到她身邊。

輔助者與反對者。輔助者幫助主體實現目標或是向目標靠近,反對者則是為主體設置障礙,阻撓主標目標的實現。支撐著羅比一直堅持下去的與其說是對塞西莉亞的愛意,不如說是羅比對于他忠于內心的純凈。從小接受良好教育的羅比擁有著一顆善良的心,在布里奧妮落入水中時他挺身而出,在莊園中的小孩走丟后他苦心尋找。這樣的他怎么能接受自己這樣的結局?所以他選擇了堅持,他選擇了自證,他選擇了哪怕在戰場上出生入死也要堂堂正正地活下去。

影片中顯性的反對者是妹妹布里奧妮,她僅憑借主觀的猜測便一口咬定強奸犯就是羅比,從此改寫了羅比的命運和姐姐塞西莉亞的命運。影片中隱性的反對者便是戰爭。從軍后的羅比卷入了二戰史上著名的敦刻爾克大撤退,在戰爭結束的前一天他懷抱著對塞西莉亞無盡思念的感情離開了這個世界。該段落導演運用了一個精美的長鏡頭,將大撤退中的士兵的恐慌、無助、凄涼展現得淋漓盡致。在影片最后的大轟炸中,地下隧道中的巨大水流結束了塞西莉亞的生命,但似乎也將她沖向了“解脫”。

本片的敘事結構非常飽滿,除羅比與塞西莉亞的線性敘述的愛情故事外,妹妹布里奧妮的懺悔的線索也非常精彩。當處在青春期的主體布里奧妮被羅比的英俊、樂觀、善良所打動,但布里奧妮性格極端,她故意落入水中用傷害自己的方式來獲得羅比的關注,這樣的行為讓羅比非常憤怒。恰好羅比對塞西莉亞心生好感,布里奧妮的嫉恨則成了這段悲劇的發送者。

“得不到,就毀掉”。當警察要求布里奧妮指認強奸犯的時候,布里奧妮毫不猶豫地說出了羅比的名字,也許她曾看到羅比曾給塞西莉亞寫過露骨的表白信所以猜測羅比是兇手,也許她根本看到了兇手不是羅比,但心里的嫉恨蒙蔽了她的眼睛。年少的她不知道她的一句話改寫了兩個人從此以后的命運。

成年后的布里奧妮意識到自己錯誤的行為,飽受內心的煎熬與折磨,這種心理活動成為她懺悔之路上的輔助者。最終羅比和塞西莉亞都死于第二次世界大戰中,戰爭是布里奧妮懺悔的反對者,但戰爭的殘酷使她無法在現實世界還給羅比清白,無法在現實世界還給塞西莉亞愛情。

運用“符號矩陣”對《贖罪》的深層解讀

為了挖掘電影的深層含義,本文借助格雷馬斯的“符號矩陣”從文本的表層結構向深層結構探索。格雷馬斯認為,所有的敘事文本中都包含著一個意義的深層結構,這一深層結構呈現在三組關系的變化組合中,它可以用于文學、電影文本的分析之中,因此人們運用“符號矩陣”這一文本分析工具來對《贖罪》中的深層含義進行挖掘。

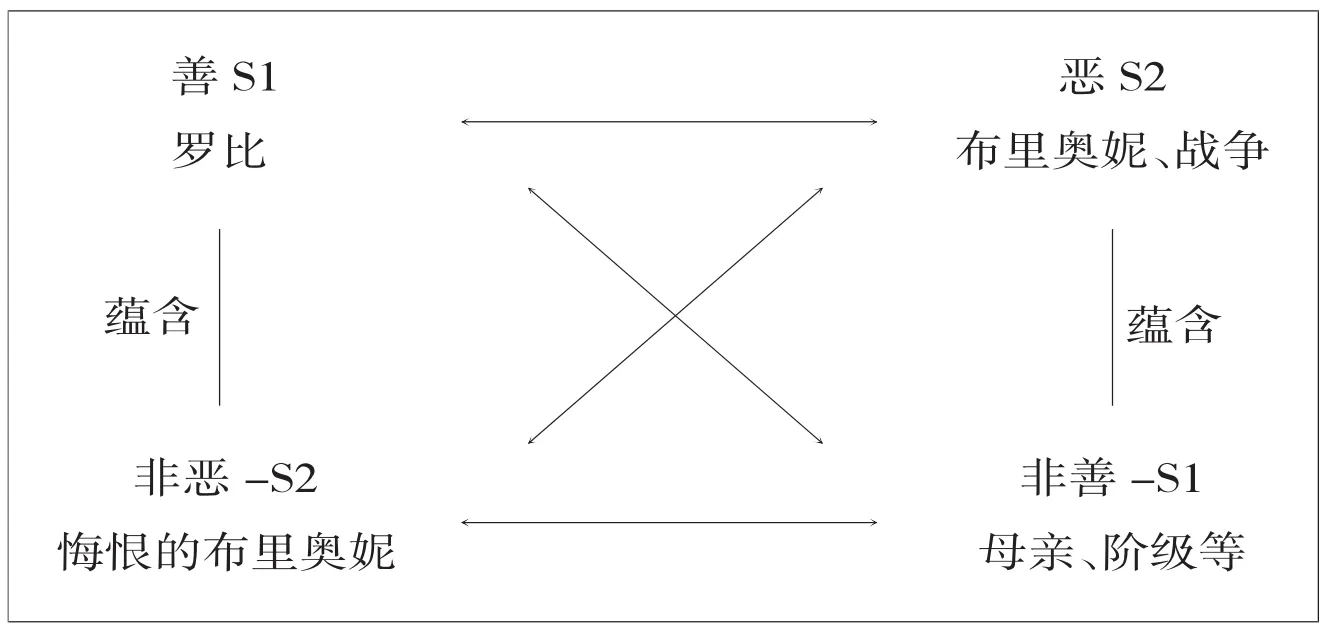

格雷馬斯符號矩陣有四個基本的義素,即正項 S1、反項 S2、非正項 -S1、非反項-S2構成。S1與S2、-S1與-S2為對立關系;S1與-S1、S2與-S2為矛盾關系;S1與-S2、S2與-S1為蘊含關系。就是由這幾個基本的義素構成了完整的符號矩陣。

“善惡”的對立。“行動元模型”對文本有了基本的解讀,在此基礎上人們了解了電影圍繞羅比的“善”展開敘述。根據以上定義,再結合影片的“符號矩陣”進行分析。如圖2所示:

圖2

善良的羅比與可惡的布里奧妮無疑是相對立的兩項,布里奧妮因為嫉妒憎惡羅比與塞西莉亞的愛情從而栽贓善良的羅比,致使這對有情人徒留悲哀。然而在影片的后半段,善良的羅比也未對可惡的布里奧妮施加暴力,僅僅只是需要她寫一份不加任何修飾的證詞,但可惜的是這只是老年后悔恨的布里奧妮的幻想。這樣便形成了“善”與“惡”第一對對立項。通過故事的不斷推進,羅比心中的“善”將不斷遭受打擊。

戰爭的殘酷也是否定羅比“善”的義素。羅比通過選擇上戰場來“贖罪”,塞西莉亞也選擇從軍做一名護士。他們在戰場上出生入死,然而真正的色魔馬歇爾卻大發戰爭橫財,并受到了英國女王的接見。最諷刺的是,馬歇爾娶了他曾經侵犯過的羅拉表姐,惡人過上了幸福的生活,留下善良的人遭受苦難。這就使得羅比的罪行永遠無法洗清,唯一的證人羅拉也不可能再為羅比作證。影片將個人苦難放置于世界環境的大背景下,由個人的故事延展到人類的自私與貪婪。

人性的多面。羅比是塞西莉亞家管家的兒子,所以羅比一直對塞西莉亞是敬畏的。羅比一直以來受到塞西莉亞父親的幫助,所以他更覺自己的卑微,與塞西莉亞之間有難以跨越的鴻溝。

在羅比被指認是強奸犯時,只有塞西莉亞愿意相信他是清白的。即便是羅比的母親也在羅比被警察帶走后,完全相信羅比是個十足的強奸犯。作為羅比的親生母親,她寧愿相信一個不諳世事愛幻想的少女的一面之詞,也不愿相信自己養育多年的善良正直的兒子。人性中的丑惡在這一瞬間暴露無遺,想必羅比內心的“善”遭受了毀滅性的打擊。

在一切發生后,悔恨的布里奧妮難平心中的自責,她選擇上戰場做一名護士。她是唯一會法語的護士,被派去對那些即將瀕死的戰士做臨終關懷,此時的她就像是一名修女用這種方式贖罪和懺悔。在老年時,她將自己所做的一切和羅比與塞西莉亞的故事寫成一本書,并給予了他們最完美的結局,似乎這樣布里奧妮的心靈才能得以絲毫的解脫。布里奧妮用一生來贖她年少時犯下的罪,曾經嫉妒、扭曲的少女早已不再,她的內心一定是愛著羅比與姐姐塞西莉亞的。這樣的情感也不僅僅只能用“惡”來定義,她復雜的心路歷程,既有部分蘊含于“善”中,也與“非善”的無情的階級歧視以及冰冷的母親深深對立。正因如此,讓人們看到了人性的暖色。

結語

《贖罪》向觀眾講述了一個浪漫、悲慘的愛情故事,在這中間創作者向人們展示了他們對于人性的理解。在格雷馬斯結構主義視野下,通過運用“行動元模型”和“符號矩陣”對文本的解讀與分析,不難發現《贖罪》中的人文關懷。人總是有兩面性的,善與惡共存,也展現了特定歷史背景下人性的扭曲、恐懼與寬容使電影有著深入人心的力量。