朱自清兩詩箋

韓修龍

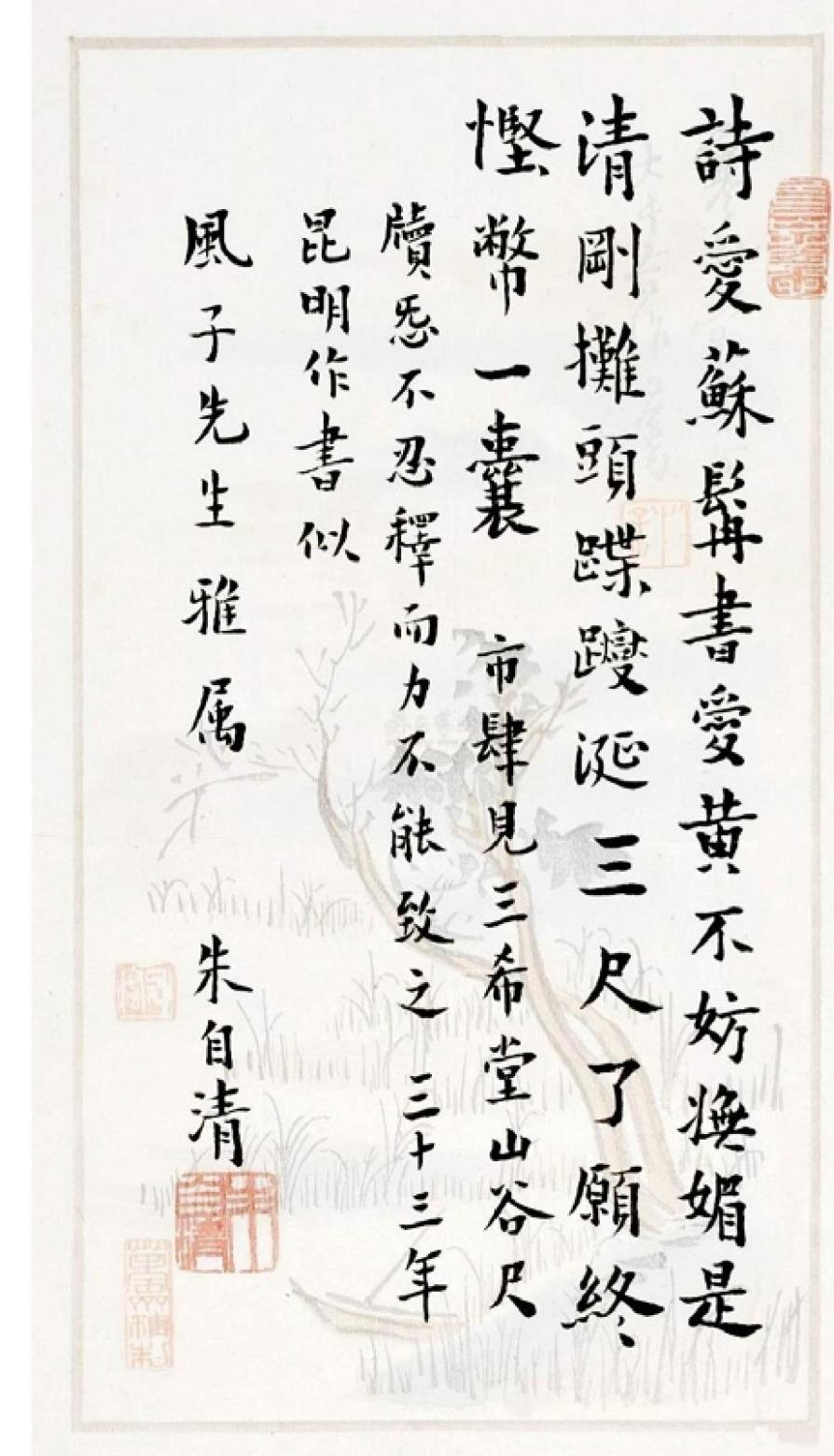

一種是“詩愛箋”。先說紙箋本身,系張大千與溥心畬合作手繪。款曰:“寒玉堂中與大千合作,心畬。”寒玉堂,乃溥心畬齋號,意思是繪于恭王府寒玉堂中。1924年,恭親王奕?之孫溥心畬從戒名寺回到恭王府。此時的恭王府早已被溥偉借貸抵押給教會,溥心畬和弟弟溥僡經與教會交涉,要回了恭王府花園居住。恭王府花園原名朗潤園,溥心畬將其改名為翠錦園,溥心畬的起居室和畫室就是蝠廳,他命名為“寒玉堂”,并在此生活了十四年。下有,“榮寶齋制”印,說明這枚畫箋,是張大千與溥心畬應榮寶齋之邀而繪,然后榮寶齋雕版印制。款是溥心畬所書,張大千沒有寫款,只鈐一印“蜀客”。在網間發現二位合作的原稿,還未及雕版,故沒有“榮寶齋制”印,共是六種,皆為設色山水。初步研究朱自清文化,目前我尚沒有發現朱自清與張大千溥心畬有什么交往的資料,此箋應為朱自清在琉璃廠所購。其箋詩與題識如下:“詩愛蘇髯書愛黃,不妨嫵媚是清剛。攤頭蝶躞涎三尺,了愿終慳幣一囊。市肆見三希堂山谷尺牘愛不忍釋,而力不能致之。三十三年昆明作,書似風子先生雅屬。朱自清。”其引首印為“長忘憂”。

這枚詩箋,竟在2012年中國嘉德國際春拍中拍到161萬元的天價,據聞起拍價為8萬元,一路競價,最終翻了20倍。

讀其題識受贈者為“風子”。“風子”乃唐弢。唐弢原名唐端毅,曾用筆名風子等,為我國著名作家、文學理論家、魯迅研究家和文學史家。唐風子逝于1992年1月4日,可知該詩箋為唐的后人所出拍。讀其詩箋內容,不禁仰天長嘆,朱自清先生生前,那時節,就連一部黃庭堅的字帖也乏力一購,沒成想,68年后(民國三十三年,為1944年),卻能拍出這樣的價格。

唐弢在一文中云:“朱自清、俞平伯兩位先生都比我大十歲以上,在文壇上是我的前輩……我和朱先生不曾謀面,但通過信。他在昆明的時候,也像俞先生一樣,為我寫過一首自作詩:詩愛蘇髯書愛黃……”又據說,朱自清這首自作詩和其他名家的80多通書札,被唐弢夾在一本《人民畫報》里,故得珍至今。

唐弢先生曾與魯迅相識,幫助編過《魯迅全集》,又多年任《文匯報》副刊“筆會”主編。他也曾寫過一篇《春》,與朱自清的《春》為同題散文。

讀朱自清先生此詩,如就68年前在他的身邊,在中國西南昆明市的一個書肆前,朱自清先生手托一函黃庭堅的字帖,翻來又翻去,不忍放下,這應該是他多年要尋的一部黃氏的字帖吧,他的字與黃庭堅有著某些暗合,他要讓這些暗合再打磨一番,就像一樣兒喜歡的案頭文玩,要把它撫弄出包漿來。然而,摸一摸長衫的口袋里,錢不多,還不夠買下它的數兒。他很不情愿地最終放下了那部字帖,這一放下,就成了不可復得的終生遺憾,他把這個遺憾,放在一首小詩里,這在他看來,權作略慰傷懷吧。

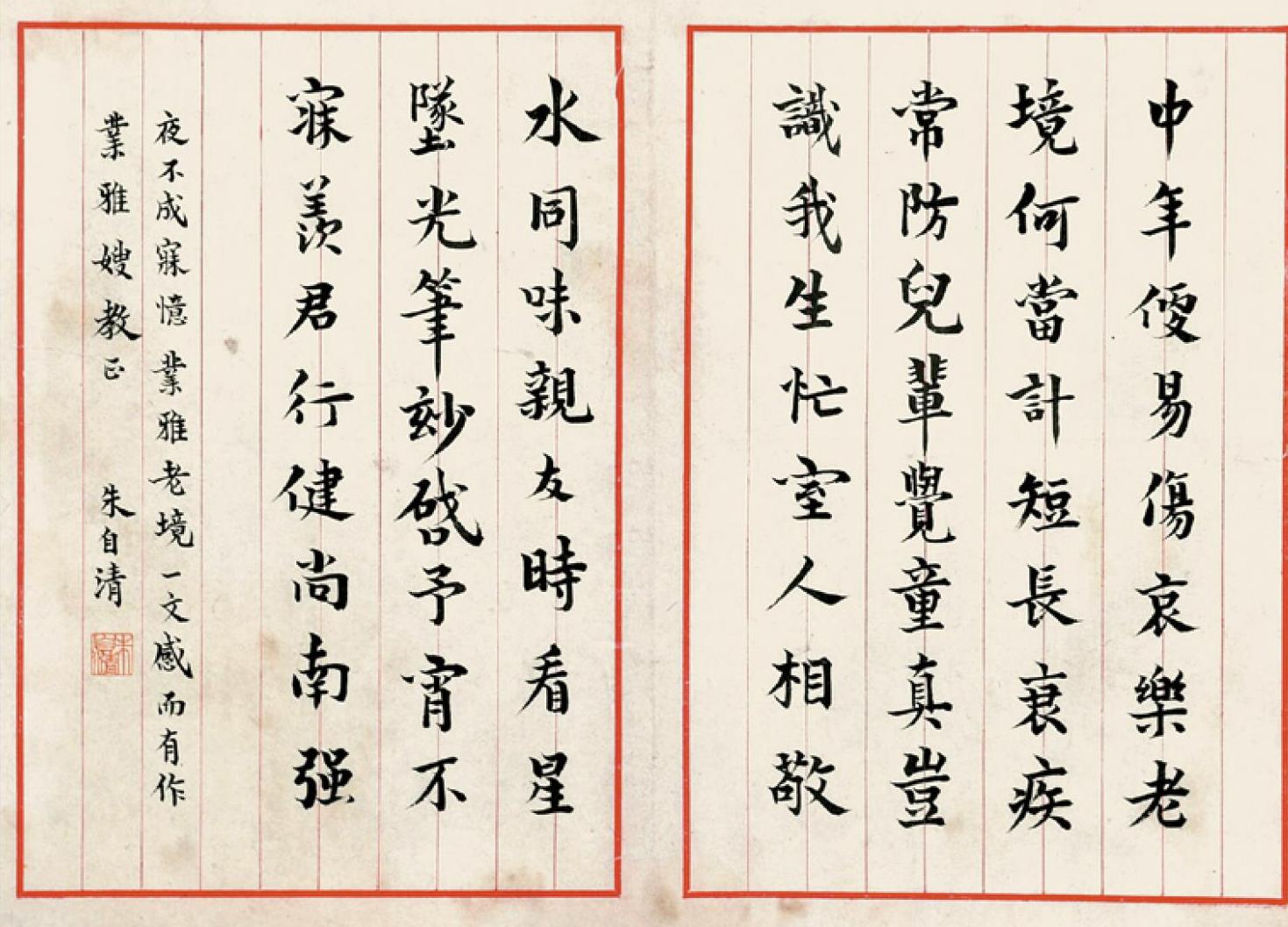

第二種為“中年”箋,箋紙非常簡單,也不是明八行,是明十行稿紙。在過去那個時代,明八行比明十行好像較常見吧,明十行看上去倒是有些新鮮。朱自清把詩寫在兩頁這樣的稿紙上,其詩云:“中年便易傷哀樂,老境何當計短長。衰疾常防兒輩覺,童真豈識我生忙。室人相敬水同味,親友時看星墜光。筆妙啟予宵不寐,羨君行健尚南強。”其后有題識云:“夜不成寐,憶業雅老境一文,感而有作,業雅嫂教正。朱自清。”

葉圣陶為朱自清的摯交密友,寫過數篇紀念朱自清的文字,其中有一篇《談佩弦的一首詩》,恰恰談的就是這首詩。關于詩的受贈者業雅,葉圣陶并不清楚是哪位。我在一篇文字里了解到業雅其人。業雅,姓龔,系清華大學社會學家吳景超教授的夫人,亦居清華園,卻原來為同事吳景超的夫人,又住在一個大園子里,且業雅尚時有散文拿來請教朱自清。當年朱自清將此詩抄寄給《益世報》副刊《星期小品》主編梁實秋后,又抄兩份,一份與葉圣陶,一份給俞平伯,俞見后,即和一首云:“暫阻城陰視索居,偶聞爆竹歲云除。揀枝南鵲迷今我,題葉西園感昔吾。世味誠如魯酒薄,天風不與海桑枯。冷紅闌角知何戀,褪盡江花賦兩都。”

朱自清與俞平伯的詩相較,一個質樸,一個儒雅。從一般的理解而言,朱詩還是較俞詩為易解。我覺得二人的散文也是如此,朱的散文純情自然、樸實;俞的散文就來的有些文縐縐,句子也有些澀感。

朱自清一般不愿意在公開場合將自己的舊體詩拿出來,那個時代在抑制舊的東西,宣揚新東西,比如詩歌,所以他的舊體詩也不多。

在1948年,也就是他生命到達終點的這一年,這首詩應運而生了。詩里的蕭瑟之感是顯然存在著的。然我最喜其三、四兩句,“衰疾常防兒輩覺,童真豈識我生忙”,令人感觸到了朱自清那顆極其柔軟的心。“室人相敬水同味”也不錯,寫得很深刻,很平淡的句子卻透出一種很難得的詩功,很練達,其心宇也早臻曠達。

在他這一年的日記里,也記下了與夫人陳竹隱的一些日常,包括偶爾的磕磕碰碰,他亦都視平淡為真味。褪去了年青時的那熱度,歸于平淡,歸于本真。朱先生在臨走之前,深深地體味著這些,且將其感受,植于詩行。