藝術當中的古典神話情結

韓旭東

摘要:藝術與神話似乎是一個永恒的話題,從遠古文明中的巫術儀式到藝術歷史學里的荷馬史詩,從文藝復興坦培拉上的舊神黃昏到如今好萊塢文學里的現代新神崛起。藝術的發展似乎永遠離不開古典神話的滋養,從對自然的模仿,到主體意識的跳脫,從干涸時期的回溯,到攀援古典的新文藝復興,神話與藝術互滲互溶。在這種互溶的情境下它們之間的關系是動態的,我們看到神話通常是一種神圣的敘事,它對講故事的人具有一定宗教或精神意義,所以神話有助于表達一種文化的思想和價值體系。藝術則代表了一種表達方式,它通常受到文化的影響,進而有助于改變文化。因此,藝術是內部創造沖動的物理體現,神話則是這種沖動的源動力之一 。

神話是整個人類所經歷的文化發展中不容忽視的層次,它對于人類自我意識的作用則不言而喻。而藝術的內核關乎人的意識,所以,神話是一個非常好的切入點。本文通過對于神話與藝術的歷史性、內核特點,借助不同時代藝術家的經典作品的解讀,表述古典神話對于藝術創作的影響,剖析神話在藝術發展當中以及時代社會語境下的意義。

關鍵詞:藝術? 神話? 社會語境? 文化? 意識

一、藝術與神話的互溶

“藝術源于生活”這個論斷一直被奉為圭臬,但是藝術萌芽時期所根植的“生活”其實并不如我們慣常理解的生活。當我們觀察人類遠古祖先們的藝術留存的時候,如舊石器時代至新石器時代的巖畫,其中最常見的是原始人類圍獵動物群的場面,我們無法否認那是一種獨特的藝術樣式,這當然可以被認為是對當時社會生活的反映,但是在法國匹里牛斯山的半人半鹿的巫醫圖像、中國三星堆遺址里的造型奇特的青銅面具,還有其他一系列晦澀難解的史前圖案當中,它們所展現的神秘性與怪異性,雖然同樣令我們感到到精絕特異,但是釋放的是與文明認知當中的原始社會生活完全不同的感受,雖是感受另類,也并沒有影響我們對于它們的精神認同感,因為這是人類基因里存在的共有意識的證明,我們同樣愿意甚至樂于對其深信不疑,并試圖解碼他們深層的奧義。故此,從解讀藝術的視角來看,如果單純以現代的眼光去審視古代遺產,我們就容易架起某種先入為主的價值標桿,在心理效果上產生阻隔,進而失去解讀的基礎。所以,首先要明確的是,原始文明與現代文明之間的巨大差異更多的是體現在生產力水平或社會運作模式這樣的“表層結構”上,而在于在對世界的認知方式、集體心理趨向等“深層結構”上。兩者沒有區別,如果細細品讀原始文化的產物,代入當時社會的語境,我們會發現在那紛繁陸離的象征之下,其實一直在講述的是人類自己的故事。

神話是一種人類歷史中復雜的文化現象。在牛津字典的解釋里,神話是關于神和勇敢的人的古老故事,通常是一個解釋歷史或自然世界事件的故事,一個不一定正確但很多人都相信的說法。借用一個現代性的比喻,神話是文化系統中人們認為重要的東西(價值、理想、歷史)的一個沙質容器。它包括了文化和人性發展史上的一切存在。在這個容器里,各種承載物互相影響,兼容并蓄,同時他們也在不斷地融入和塑造著容器的質地和形態,神話在被文化影響的同時也哺育文化,傳遞某些普世價值的同時體現某個特定文化的觀念。這也造就了神話本身的浩瀚、包容和普世性。同時神話在漫長的人類文明發展史當中也不斷地被回溯與再解讀,如同茅盾所說:

“古代神話隨著人們的主體性而發生委婉的變化:歷史學家可以從神話中找到歷史,宗教信徒可以從神話中找出教義,哲學家可以從中發現哲學。 因此,當古代物理學和天文學首先發展起來時,神話就是用物理學和天文學來解釋的。當比較語言學興起時,神話又會得到語言學的解釋。從過去的事實來看,一個時代的新思想潮流常常給古代神話披上新衣,這是不可否認的。”①

在不斷的被解釋的過程中,我們會發現神話的形成過程存在一個相似的邏輯,神話學大師約瑟夫·坎貝爾指出:“從世界各地不同文明的早期神話中,我們可以抽煉出某種單一的核心模式,這種被稱作“神話原型”的純一向度,是盤旋在人類歷史上空、游離于日常經驗世界的古老咒語,是集體無意識的集中體現。”②榮格在探討無意識時,發現“其間雖有形形色色的神話主題,其結局卻同樣歸結于一個中心”,并將此中心的象征稱為“曼荼羅”。榮格借用這一密教概念意在表明,在集體無意識的深層存在著某種結構,它高度凝練卻又能化身萬千,是眾多古老傳說和神話英雄的源頭。

這是集體無意識的一種向度,也是隱含于神話原型下的深層心理。超越過去的自我,達到全新的境界,在這樣的普遍意蘊下,無論是將其置于一種社會身份向另一種社會身份過度的空間節點上,還是置于一個歷史時期向另一個歷史時期轉變的時間節點上,都是值得藝術表達的主題。

藝術以古典神話為表達題材,是因為神話是時代與社會的表征。李維·施特勞斯認為:“神話又是極其復雜的文化現實,神話信仰在歷史上可能并不是自由的思想創造,而是扭曲的社會現實反映,并在社會一定的維度中持續發揮著作用。”③藝術就是神話般參與社會的一種方式,因為它復活了一種“原始的現實”。在這種情況下,通常意義上神話的誕生是出于對世界的理解,是一種哲學或科學探究的形式。但是,當藝術家引用神話的敘事時,這些敘事不再被認為是解釋,它們就變得神秘化并被藝術家用作象征來表達某種意義。

所以,盡管大部分藝術家的創作開端是靈感式的,但是在創作的過程中都會為自己的作品尋找深層次的文化支撐,使其深邃而耐人尋味,通常這種文化內層需要具有較強的時代性和易于被普羅大眾所認知的特點,神話就是很好的源代碼。如同沃爾特·巴克特所詮釋:“特定的神話在不同的歷史時期對藝術家都有特殊的吸引力。它們使用神話來象征當代思想并暗示當代事件。對于現代藝術家而言,古典神話對當代人的涵義與古代一樣。”④

二、藝術作品中的神話情結

古典神話影響著從古至今很多藝術家的創作,藝術的發展與古典神話一直保持著非常緊密的聯系。下文列舉的幾位藝術家的作品,無論是從表征還是內核方面都體現了古典神話對于藝術創作的影響。

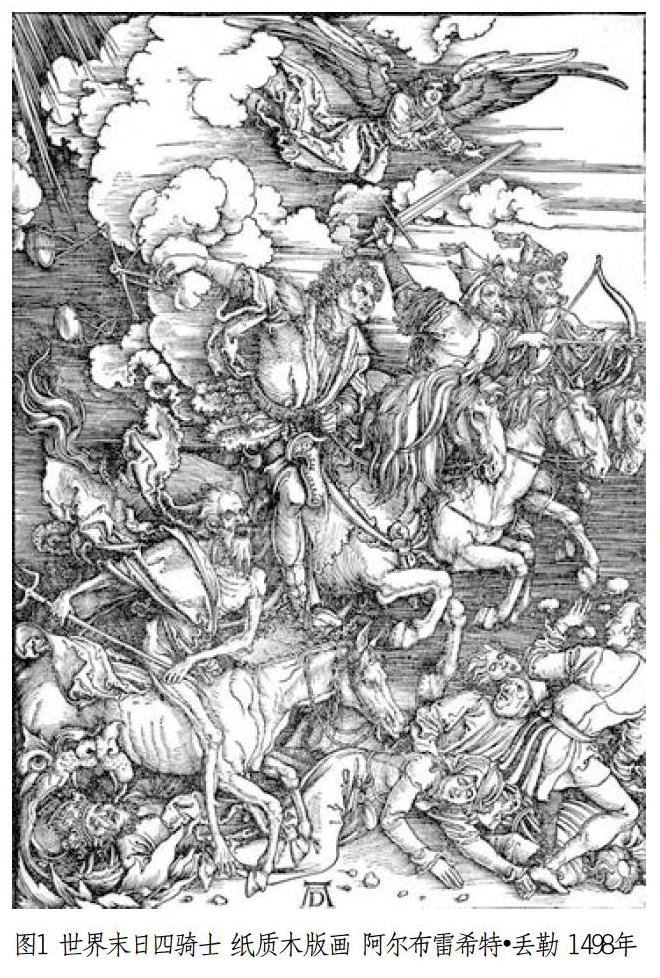

文藝復興時期大師阿爾布雷希特·丟勒(Albrecht Durer)的《天啟四騎士》這幅版畫作品取材于圣經新約。當世界末日到來時,四名騎士(代表戰爭、瘟疫、饑荒和死亡)來到人間,他們壓迫并屠戮凡人。在這張版畫作品里,我們可以看到有四名騎士縱馬馳騁,代表戰爭的騎士揮舞著劍,瘟疫收緊了弓箭,饑荒握住了天平,死亡抬高了三叉戟,在最后一次審判之后所有的凡人都遭到屠戮,無論貧窮與貴賤。通過藝術作品可以窺見時代,丟勒所處的時代是德國歷史上的最復雜的時期,歷史上很多時候的德國都不是一個統一的國家,而是由諸多各自為政的邦國組成。而十四十五世紀資本主義在歐洲萌芽之際,德意志民族神圣羅馬帝國卻不得不面對四方割據,加之自然災害、饑荒和病疫的侵襲,許多生活在這片領土上的人們飽受苦難與創傷。這樣一個時代,藝術家們的任務不僅僅是創造美,還要為時代帶來新的思考。他用這件作品來隱喻社會和時代的缺陷,思想和信仰的混亂,饑荒和瘟疫(黑死病)帶來的悲涼以及文明沖突的加劇,丟勒借助神話的普世來引起觀者的集體反思,進而從普遍性的存在里啟迪時代性的特殊。

丟勒的作品以神話為主題,引導人們對現實的關注,而羅馬尼亞藝術家康斯坦丁·布朗庫伊(Constantin Br?ncu?i)則善于利用象征性的表現語言將作品神秘化,他的作品鼓勵觀眾發揮想象力,從中發現古典的抽象意蘊之美。他的作品風格追求簡約和抽象,因此他經常通過簡單的造型為觀眾提供更多的想象空間。例如他的代表作之一《沉睡的繆斯》,該作品基于希臘神話中的繆斯故事。繆斯(Muse)是希臘神話中九位古代藝術和科學文學女神的統稱。關于繆斯的神話在西方文化中具有很強的象征意義。布朗庫伊根據繆斯的神話創作了一個青銅的女性頭像,頭像的表情美麗而寧靜,而人體的其他部位則沒有創構。但是這種“未完成”卻不影響觀者的思考,神話中的繆斯是一種象征,所以觀者會不自覺地將各自心中的關于美好的存在加之其身,他們自然而然地會從繆斯的主題開始對作品展開無限想象,這也是藝術中的古典神話情結在引導觀者潛在想象力的覺醒。

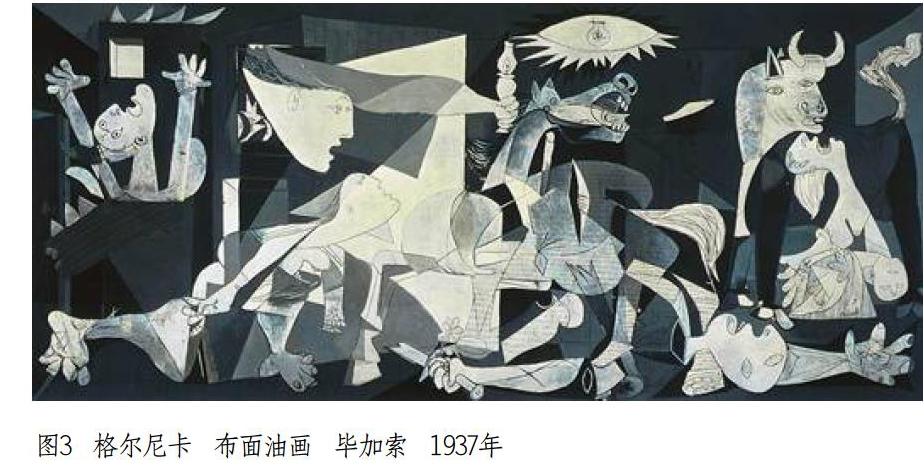

以神話為題材的藝術也不全是引導人們在美好的想象里游蕩,在有的藝術作品中,它們也展現了歷史的殘酷與現實的恐怖。畢加索(Pablo Ruiz Picasso)的《格爾尼卡》就是通過描繪歷史上的特定事件來概括戰爭的恐怖的例子。西班牙城市格爾尼卡在二戰期間遭到了法西斯的炸彈襲擊,無辜的平民傷亡慘重,畢加索義憤填膺地以此幅作品來紀念逝去的生命和對于法西斯暴行的指控。在這幅巨型油畫里,畢加索將英雄犧牲的三個神話象征交織在一起:牛頭怪、斗牛的儀式和基督教的犧牲死亡神學,把具象和立體主義的手法相結合,以簡潔的黑白灰色調來營造低沉而悲涼的氛圍。

李維·斯特勞斯認為“歷史已經取代了西方文化中的神話,但是通過在歷史戰爭繪畫中使用神話,畢加索的《格爾尼卡》可以被看作是對絕對權力越軌神話的恐怖現實的映射。格爾尼卡的神話性質是一個整體,它的含義不是通過繪畫中的事件序列傳達的,而是通過所使用的符號傳達的。”⑤

在這幅作品里,藝術家將大量的思想、情感、傳統、神話、迷戀和象征都寄寓其中。科爾尼指出,“神話結構并不完全是普遍的,而是神話為社會的特定身份奠定了基礎,同時又包含了一種普遍性,使他們可以作為一種語言傳播并被其他文化所理解。”⑥通過使用神話符號,畢加索的畫作可以更容易被公眾所理解,因為人類對于神話結構的想象力是有限的,作品中的女性在痛苦中尖叫著,她抓住了死去的孩子或受傷的馬的軟弱的身體,這都隱喻了任何戰爭帶來的災難,并且喚醒個人對于戰爭引發的思考。在這里,藝術家利用神話的元素設法表達出一種寓于人性之中特殊而普遍的共識。

在現代社會中,藝術的發展伴隨著科學技術的不斷創新。每次技術革命都將伴隨著藝術思想的顛覆和變化。與此同時,藝術家們也不斷使用新鮮的詞匯重新詮釋神話,賦予他們更多的現代色彩,利用古典神話隱喻當下時代的困境,迫使人們關注當下,思考未來。

西爾多·梅雷萊斯(Cildo Meireles)是巴西的裝置藝術家和雕塑家。他以其裝置作品而著稱,其中許多裝置表達了對巴西政治壓迫的抵抗。這些作品通常以體量的巨大和繁復著稱,并通過與觀者的互動鼓勵現場的體驗感。

他的一件作品是基于《巴別塔》的神話而創作的。《巴別塔》是取自于圣經中的神話故事。在這個神話里,人類試圖通過團結協作建造一個可以通天的塔樓,上帝在目睹了這一切之后,為了阻止人類這個狂妄的計劃,便讓人類使用不同的語言,人類之間便因不能互相溝通進而各自分散,通天塔的計劃也就此失敗。這件作品是一個大型的雕塑裝置,呈圓形塔的形式,由數百個收音機堆砌組成,這些收音機被調試到不同的頻率,它們相互播放并發出低沉、連續的聲音,從而使聽眾無法準確獲得所有信息或聲音。信息過多可以看作是“不同國家和群體之間復雜關系”的隱喻。不同文化和文明的交匯處勢必會產生大量的信息,并且當大量信息交叉傳播時,某些信息容易產生誤讀,誤讀勢必會引發偶然的結果,盡管當今世界上各種文化之間的聯系越來越緊密,但文明之間總是存在著誤解和差異,這件作品重新提點出了通天塔這一古典神話文本在現代社會中的啟示。

諾亞方舟也是一個很好的神話文本,在東方和西方的原始神話里都有關于洪水的意象,例如中國的大禹治水和圣經里的諾亞方舟,由此可見,洪水是人類發展史當中的集體記憶。臺灣藝術家彭泓智的裝置《大洪水——諾亞方舟計劃》就是以此為概念整合的。這一系列作品的源頭正是當時發生的“4.16韓國‘世越號客輪翻覆事件”,該事故造成296人死亡,172人受傷以及8人下落不明,這次事件的慘痛后果在震驚人類社會的同時也引發了學界的思考。藝術家利用3D打印技術首先將世越號的模型塑造出來,同時在作品展覽的期間,船的外形不斷被添減修改,從一艘普通的船逐漸變得扭曲、倒置,仿佛在海上從平穩航行漸漸翻轉,最終覆沒。原本可以保護人類免于溺水的客輪最終變成了禁錮生命逃脫的牢籠,又或者可以看作是一艘伴隨現代文明產生的“反諾亞方舟”。這件作品將神話、歷史以及人性放在一起進行了討論,除了對于這次事件的警醒,更多的是以神話為援引,影射當下。同時也是對于工業革命之后人類文明發展對于環境以及整個自然所作所為的審視,這個嚴肅的質問借由諾亞方舟這個極具象征意義的物象代替藝術家向觀者提出。這是一種關于現代科技與原始神話的隱喻,后工業文明的發展對于人類發展方向造成的影響到底孰優孰劣?在未來的前方,人類文明究竟應該何去何從?

三、結語

榮格認為只有在象征中,藝術才有深層次的意蘊,這一深層次之物就是原型。象征則揭示了更加深層次的東西,那就是集體無意識中的原型。藝術意象是無意識和意識在幻覺這一心理狀態中的瞬間連通,是原始意象在意識層面的顯現。因此真正偉大的藝術作品應當在其藝術意象中,體現出全人類的經驗,回歸到人類精神中的原型,而這種藝術的原型之一,即是古典神話。

藝術是人類的夢,現代人對現代文明的悵然若失使得人要通過藝術之夢返回集體無意識。理性的過分強調有時會使人失去精活的生命力,藝術的逆向提點則專門作為一種感性對理性的反動來對人類的靈性進行啟示,使得意識和無意識真正融合。

總而言之,神話與藝術,都是任何文化系統里假想核心的一部分,藝術往往幫助神話的核心在社會中得以識別和使用。同時藝術和神話是內在聯系的,兩者都是我們想象力的產物。只要人類想象的能力依然存在,藝術與神話的互溶就亙古長存,因為兩者都在社會中發揮著作用,以使人們認識和理解我們的當下的存在現實。在當今以自然科學為主導的時代,科技的成長隱隱超越了精神的進化,盡管我們可能不再相信神話的真實性,但是并不影響我們不斷地將很多物象神話化,以及將我們的想象力投射到神話符號上。藝術和神話的力量不在于他們文學意義上的真實性,而在于他們對我們啟示了什么,借助神話,我們可以能動地賦予我們生命以非凡意義并且還原和復興我們的身份認同。藝術是“沉靜的激情”,脫離特定經驗化的外在現象,直達人類普遍的內在本質,這正是藝術的追求。藝術的沃土,就是人的精神世界,而精神世界所在的深層寓所,即是神話。神話對于人類社會的作用是無分時空而永恒的,我堅信對于這些寶貴遺產的適時回溯、反思和再創造有助于人類文明的未來更加良性和堅定。

注釋:

①茅盾,《神話研究》,百花文藝出版社,1981年,第3頁。

②Joseph Campbell,(2011)

③Levi-Strauss, C. (1978)

④Walter Bucket,(1979)

⑤Levi-Strauss, C. (1978)

⑥Kearney, R. (1978) ‘Myth as the Bearer of Possible Worlds.

參考文獻:

[1]茅盾.神話研究[M].天津:百花文藝出版社,1981.

[2]Joseph Campbell.The Power of Myth[M].Knopf Doubleday Publishing Group,2011.

[3]Levi-Strauss, C.Myth and Meaning[M].New York: University of Toronto Press,1978.

[4]Walter Bucket.The Structure and History of Greek Mythology and Rituals[M].University of California Press,Berkeley-Los Angeles,London,1979.

[5]Kearney, R.Myth as the Bearer of Possible Worlds[OL].The Crane Bag, 2,(?). pp. 112-118. http://www.jstor.orh/stable/30059470,1978.

[6]Skirbekk, S.Dysfunctional Culture: The Inadequacy of Cultural Liberalisme as a Guide to Major Challenges of the 21st Century[OL].Lanham: University Press of America. http://folk.uio.no/sigurds/ideologier/Ideologies.pdf,2005.