“人工智能+5G”視域下圖書館泛在化智慧服務模式研究

趙希波

摘要:人工智能與5G網絡的融合,為圖書館轉型升級帶來新機遇。圖書館要實現泛在化智慧服務,有必要轉變思維理念,實現“互聯網+”智慧服務;堅持公益,推動智慧服務均等化發展;開拓創新,滿足用戶多元化需求。通過建立需求表達機制、分工協作機制和互利共贏機制,建立科學的泛在化智慧服務,打造基于5G網絡的泛在化智慧服務模式。

關鍵詞:人工智能;5G;圖書館;智慧服務;“互聯網+”

中圖分類號:G217.5??? 文獻標識碼:A??? 文章編號:2095-5707(2021)02-0038-03

DOI: 10.3969/j.issn.2095-5707.2021.02.008??????? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Research on Ubiquitous Intelligent Service Mode of Libraries from the Perspective of “Artificial Intelligence + 5G”

ZHAO Xi-bo

(Jinan No.2 Library, Jinan 271100, China)

Abstract: The integration of artificial intelligence and 5G networks has brought new opportunities for transformation and upgrading of libraries. It is necessary for libraries to realize ubiquitous intelligent service by changing their thinking and concepts to realize “Internet +” intelligent service; adhere to public welfare and promote the equalization of intelligent services; pioneer and innovate to meet the diverse needs of users. Through the establishment of a demand expression mechanism, a division of labor and cooperation mechanism, and a mutually beneficial and win-win mechanism, scientific ubiquitous intelligent service is established, and a 5G network-based ubiquitous intelligent service mode is created.

Key words: artificial intelligence; 5G; libraries; intelligent service; “Internet +”

5G作為新一代移動通信技術,在各行各業的應用日益廣泛。與4G相比有更高的信息傳輸速率、更好的流暢度。從工業互聯網、智能家居到智慧城市建設,5G將帶來更可靠、更安全、更高效的無縫交流互動。大數據借助5G的優勢可以實現更為精準的計算,實現海量數據的智能化處理,并在短時間內完成。而5G與人工智能、虛擬現實等前沿科技的深度融合,將實現更加便利的人機交互,推動信息產業的高質量發展。中國工程院院士余少華表示,“未來20年,網絡通信技術的發展是‘人-網-物三元萬物互聯”[1]。圖書館是先進技術應用的高地,在“人工智能+5G”技術視域下,充分利用5G網絡、人工智能、大數據等技術,全面掌握不同類型用戶的需求,建構智能在線信息服務平臺,營造泛在化、智慧化的信息服務環境,發揮精準推薦、精準評價、精準服務的優勢,全方位提高信息服務質量。

1? 圖書館實現泛在化智慧服務的原則

5G技術為圖書館建構泛在化智慧服務平臺提供了便利。作為文化服務機構,圖書館要堅持公益性原則,積極轉變思維理念,打造基于5G網絡的智慧服務模式,更好地提升用戶服務體驗。

1.1? 轉變思維,實現“互聯網+”智慧服務

面對“人工智能+5G”新技術的挑戰,圖書館有必要改變傳統思維方式,打破自上而下的管理體制,充分利用現代信息技術,改造信息服務和管理系統,依托“互聯網+”打造傳播范圍更廣、影響力更大的智慧化服務網絡。圖書館首先要建立跨界合作思維,拓展信息傳播渠道,尋求與出版社、新媒體平臺等機構的合作,取長補短,合作共贏,提高整體競爭力[2]。圖書館員要充分利用數據挖掘、云計算等智能技術,不斷優化服務模式,還要根據用戶的個性化需求,深入挖掘館藏資源,塑造全新的服務點,并由點及面地推廣,進而形成產業鏈。圖書館也可以與政府部門合作,以政府與社會資本合作的模式,提高信息資源整合效率,滿足公眾日益增長的智慧服務需求。

1.2? 堅持公益,推動智慧服務均等化發展

圖書館作為公共文化服務機構,秉承公平、普惠的原則,致力于滿足公眾的基本文化需求,促進優秀文化資源的長期保存和有效傳播。5G網絡環境下信息來源渠道增多,信息服務機構遍地開花,用戶的需求更加多樣化,這無疑影響到圖書館信息服務中心的地位[3]。然而在打造泛在化智慧服務模式過程中,圖書館依舊要堅持公益性原則,確保智慧服務的均等化、交互式發展,切實體現圖書館的社會價值。一方面,圖書館可以與出版社、實體書店等經營主體合作,拓展線下營銷渠道,結合市場需求開發文化創意產品,拓展智慧服務的衍生產業,在促進全民閱讀轉型方面發揮作用。另一方面,圖書館可以與其他公益性機構合作,共同開展公益性講座、圖書展覽等閱讀推廣活動,在立足公共文化事業發展基礎上,追求社會效益及經濟效益,保障圖書館智慧服務的均等化、普惠式發展。

1.3? 開拓創新,滿足用戶多元化需求

圖書館需要適應瞬息萬變的信息環境,開拓創新,依托智能化技術提高服務系統的智能感知能力,實現對用戶需求的智慧化感知,以深度智慧完善信息服務模式,切實滿足用戶的立體多元化需求,實現泛在化智慧服務。作為公共文化服務機構,圖書館在服務內容定位方面,不僅要立足館藏建設實際,也要結合5G時代的發展趨勢,充分利用政策、用戶、館藏等資源,融合多種技術、主體、業態等創新內容形式。圖書館在服務內容選擇上要精準分析,以市場需求為導向,主動借助人工智能技術,挖掘多學科、多領域的有價值信息,保障智慧化服務的有效性[4]。近年來,國內圖書館正在積極探索智慧服務模式,一些圖書館立足用戶個性化需求開展了創新實踐,既讓用戶擁有全新的體驗,又達到廣泛傳播知識的目的。

2? 圖書館泛在化智慧服務模式的構建

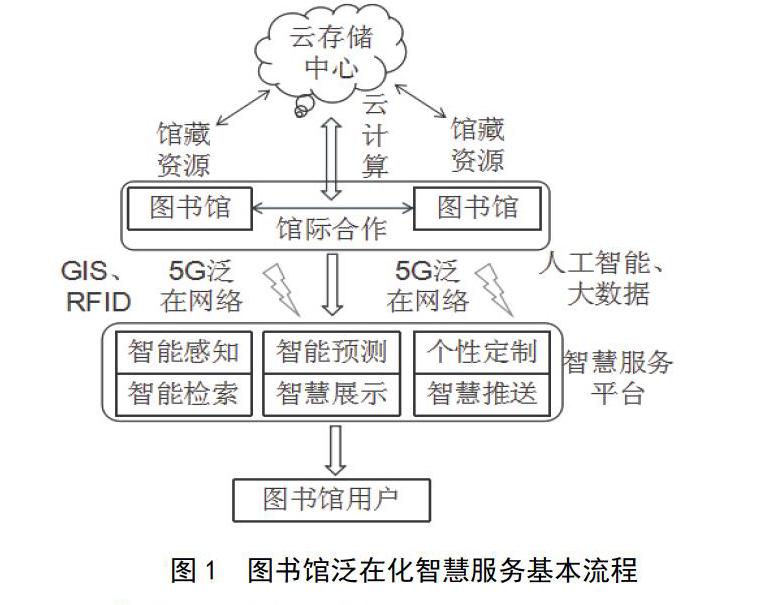

圖書館依托5G網絡,綜合利用多種技術手段,建構泛在化智慧服務平臺,實現對用戶需求的智能感知和科學預測,結合用戶群體特征和個體差異,對信息資源進行云存儲、分析和利用,并借助智慧服務平臺主動推送個性化服務內容,基本流程如圖1所示。

2.1? 智能感知用戶需求

5G時代信息傳輸速度更快,信息數量急劇增長,從浩如煙海的數據資源中準確找到用戶所需的信息是體現圖書館智慧服務價值的關鍵。圖書館擁有龐大的館藏資源體系,要提高信息檢索、分析、整合的精準度,需要依托射頻識別(RFID)、神經網絡、大數據等技術,提高信息服務系統的智能化水平[5],對用戶信息進行智能感知,結合用戶的個性化差異,以用戶數據建模的方式勾勒用戶畫像,進而準確分析不同用戶的需求,科學預測用戶的行為軌跡。圖書館可以此分析結果為依據,合理布局館藏資源,合理設計館內服務空間,適時優化信息服務流程,確保用戶服務的精準化與個性化。

2.2? 信息資源云存儲

圖書館物理存儲空間受到內外部多重因素的影響,尤其是紙質資源存儲需要耗費大量人力和精力,不利于信息資源的高效傳遞與共享。館藏資源建設是提供智慧化服務的基礎,圖書館要獲得大規模、系統化、可高效流通的信息資源,有必要引入云計算技術,建立專門的云存儲中心。具體而言,對館藏紙質文獻資源進行數字化處理,結合本館特色從中提取特色化數據,分門別類建立專業數據庫。對于互聯網資源,則可以借助網絡爬蟲、數據挖掘等技術進行采集分析,并將其傳輸至云存儲中心。在使用過程中,圖書館借助智慧服務平臺,對本館資源和云端資源進行集成融合,實現大規模數據的統一調度,保障信息流通的便捷高效性。

2.3? 提供智慧化特色服務

圖書館傳統的信息服務模式,多以提供信息咨詢、文獻借閱等服務為主,其門戶網站也多以信息展示為主,缺少與用戶之間的深度交互,無法全方位掌握用戶的個性化需求。5G時代人與人之間的交流更加便利,人工智能等新技術的引入,讓圖書館服務系統更加智能化,促使圖書館改變單一的服務模式,更加注重對用戶信息的智能感知,由此為用戶提供更加智慧化的服務。圖書館可以利用情境感知、簡易信息聚合等技術,精準識別用戶需求,主動提供個性化服務內容[6]。也可以利用智能手機等終端設備,讓用戶足不出戶就能夠隨時享受圖書館提供的服務,體現信息服務泛在化的特點。圖書館從館藏資源中挖掘特色內容,制作成小視頻、音頻等產品,發布在微信公眾號、微博等平臺,便于用戶隨時查閱瀏覽,打造融合智慧化展示和智慧化推送的新服務模式。

3? 圖書館泛在化智慧服務的保障機制

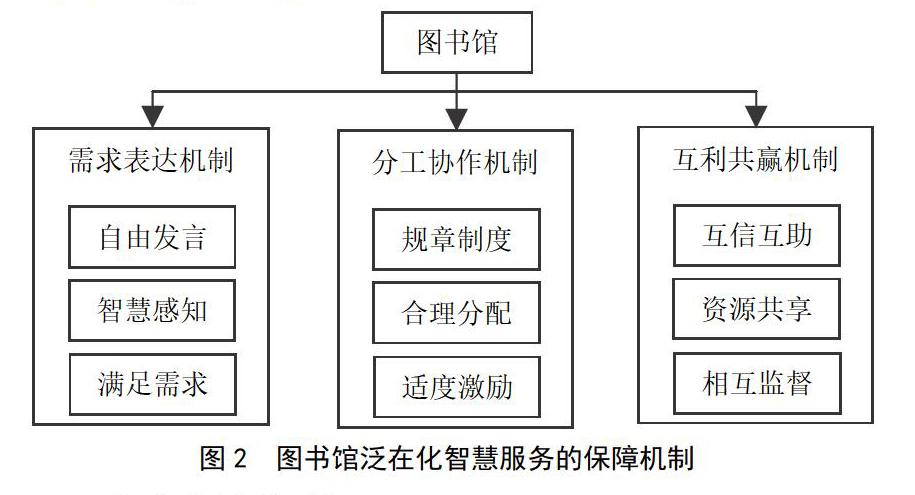

圖書館尋求與數據運營商、出版社、公益團體等機構的合作,共同建立泛在化智慧服務體系,實現從無序到有序、從獨立運營到注重協同效益的轉變,需要建立完善的服務保障機制。通過建立需求表達機制、分工協作機制和互利共贏機制(見??? 圖2),對多個主體進行有效約束,維護多元主體有序穩定的平衡狀態,使各主體效能在整體系統環境下得到充分發揮。

3.1? 需求表達機制

圖書館通過跨界合作建立泛在化智慧服務模式,要給予多元參與主體話語權,讓其能合理表達自身訴求,做到求同存異,基于多方協商保障整體系統的有序運作。需求表達包含協作參與者的個體需求和對用戶需求的感知兩部分,其中圖書館與出版社、基金會等其他機構的合作,要積極聽取外部建議,盡量滿足協作主體的需求,這是保障參與主體發揮作用的關鍵,也是驅動多主體共同進步的動力。同時圖書館要允許用戶自由表達觀點,有效感知不同用戶群體的需求,通過數據建模的方式建構精準用戶畫像,從而準確分析用戶的習慣特點,實現用戶服務的精準定位。在多元主體協同的基礎上,以建立專門管理小組的方式,促進多元主體需求的準確表達,真實傳達各主體的意愿,營造更好的發展環境,讓整個協作團體更有凝聚力。

3.2? 分工協作機制

圖書館泛在化智慧服務模式的建立,在全面智能感知各參與主體需求基礎上,還需要建立相應的規章制度,保障各項工作的合理分配,發揮每個主體的效能,確保智慧化服務落到實處。圖書館要與其他參與者協商,以簽署協議的方式,明確共同的發展目標,結合市場需求共同制定服務方案。一方面,要根據不同參與主體的優勢特點,對相應的權責義務進行分配,讓整個系統呈現多元扁平化管理結構,促進多元主體協同并進。另一方面,在整體系統框架下要賦予各參與主體相應的自治權,保障個體的獨立性,讓參與者可以結合自身特點適時調整內部規章制度,充分調動其積極性,讓整個團體能夠保持高度協調的姿態。

3.3? 互利共贏機制

圖書館泛在化智慧服務模式的實現,并不是簡單地與外部建立鏈接,而是在全面掌握用戶需求和智能分析基礎上,尋求合適的合作伙伴,建立多主體互利共贏的服務聯盟,讓高質量信息服務無處不在。不同主體之間并非簡單的合作關系,而是呈現既有合作又有競爭的狀態,彼此之間信息共享、相互尊重、相互監督,促進整體從無序到有序,更好地發揮5G時代的高新技術優勢,打造更為廣泛的智慧服務網絡體系。管理學家認為管理必須有效,而這種有效的表現之一就是組織成員的工作成果對整體機構的貢獻。因此,圖書館可以根據各參與主體的貢獻大小,對資源和權限進行合理分配,輔以科學的評價反饋機制,充分調動各方的積極性,讓整個系統充滿活力。

4? 小結

“人工智能+5G”視域下,社會信息生態高度發達,信息來源更加多樣化,圖書館要充分利用多種新技術,在尋求對外協作基礎上,打造能夠智能感知用戶需求、智能處理復雜數據的智慧化服務系統,為用戶帶來前所未有的新體驗。

參考文獻

[1] 汪磊,張德磊.人工智能技術在網絡空間安全防御中的應用探討[J].電腦迷,2018(12):52.

[2] 金志敏.基于互聯網+的智慧圖書館模式及智慧服務[J].辦公自動化,2018(14):32-34.

[3] 羅寰.論人工智能時代新一代智慧圖書館系統構建[J].中國中醫藥圖書情報雜志,2019,43(1):1-3.

[4] 董同強,馬秀峰.“人工智能+圖書館”視域下智慧型學科服務空間的構建[J].圖書館學研究,2019(2):83-88,46.

[5] 戴瑩.泛在信息社會下圖書館智慧化服務體系研究[J].圖書館學刊, 2018,40(9):52-55,70.

[6] 李彩寧,畢新華,陳立軍.智慧圖書館服務模式及平臺構建研究[J].圖書館,2018(12):1-7.

(收稿日期:2020-05-21)

(修回日期:2020-05-29;編輯:魏民)