我國中醫計算機輔助診斷研究熱點與趨勢的知識圖譜分析

石英杰 李宗友 趙攀 楊碩 劉成源

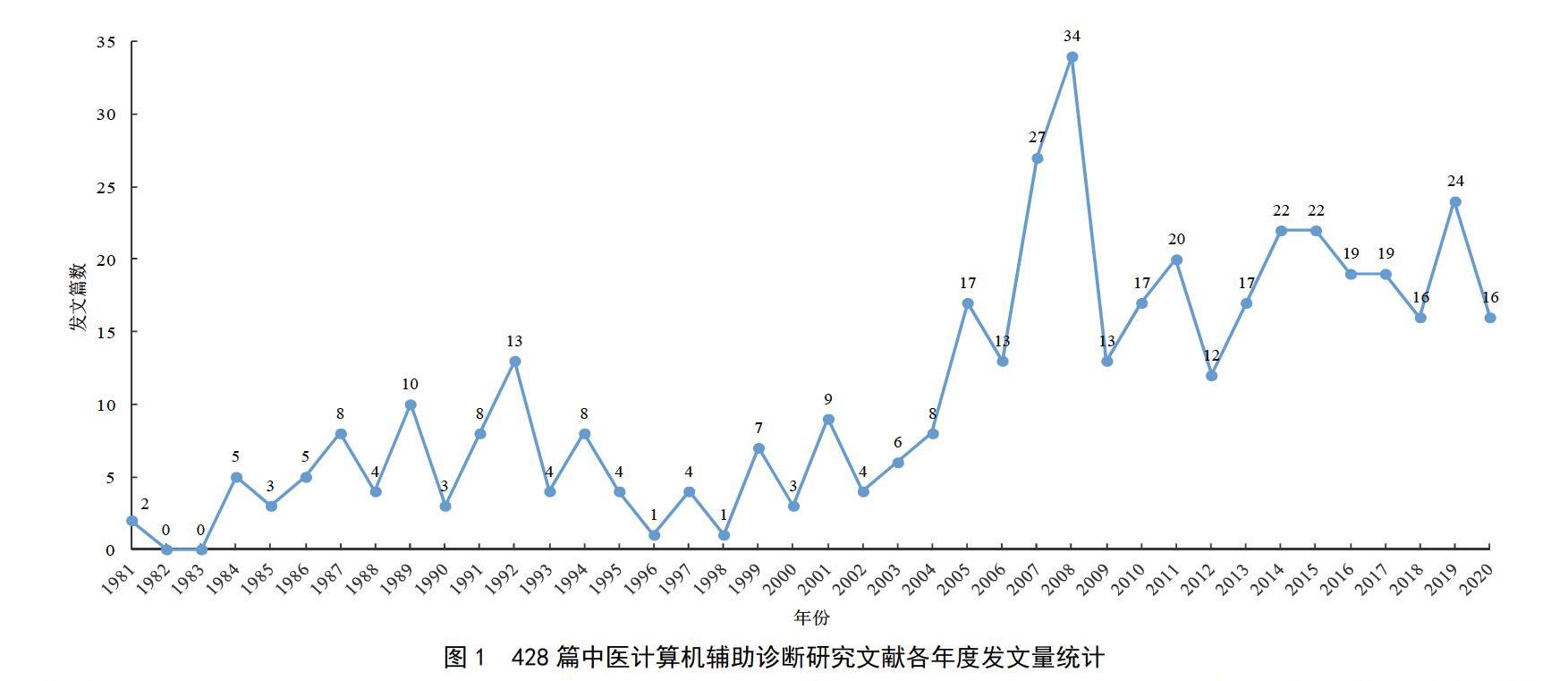

摘要:目的? 分析我國近40年中醫計算機輔助診斷研究的相關文獻,探索該領域發展現狀、研究熱點及前沿動態,為后期研究提供參考和借鑒。方法? 檢索中國知識資源總庫(CNKI)自建庫至2020年10月31日發表的中醫計算機輔助診斷研究相關文獻,運用CiteSpace v.5.7.R2軟件對發文量、作者、發文機構、關鍵詞進行分析挖掘,并繪制相關科學知識圖譜。結果 ?共納入文獻428篇,最早關于中醫輔助診斷研究的論文發表于1981年。近40年來,中醫計算機輔助診斷研究有2個研究高峰時期,分別為1989-1992年和2001-2010年。主要合作團隊有呂漢興團隊、李海鯤團隊、楊學智團隊和溫川飆團隊,形成以北京中醫藥大學、湖南中醫藥大學、南京中醫藥大學為核心的研究機構網絡,研究機構之間合作較少。中醫類研究機構占比44.40%,非醫學類研究機構占比36.51%。研究內容集中在中醫專家系統、中醫電腦診療系統、中醫辨證論治模型、中醫診斷客觀化、中醫診斷智能化5個方面;前沿熱點主要集中在中醫藥的知識發現、人工智能、機器學習、神經網絡、知識圖譜研究等方面。結論? 隨著信息技術的進步和大數據、人工智能技術的廣泛應用,中醫計算機輔助診斷逐漸客觀化、精確化、智能化,其研究深度和廣度也不斷拓展和延伸。

關鍵詞:中醫;輔助診斷;CiteSpace;科學知識圖譜;熱點;演變趨勢

中圖分類號:R2-03??? 文獻標識碼:A??? 文章編號:2095-5707(2021)02-0011-08

DOI: 10.3969/j.issn.2095-5707.2021.02.003??????? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Knowledge Map Analysis on Research Hotspots and Trends in Computer-aided Diagnosis of TCM in China

SHI Ying-jie1, LI Zong-you1, ZHAO Pan2, YANG Shuo1, LIU Cheng-yuan3*

(1. Institute of Information on Traditional Chinese Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China; 2. Eye Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100040, China;? 3. Service Center of National Administration of Traditional Chinese Medicine, Beijing 100027, China)

Abstract: Objective To analyze the relevant literature of research on computer-aided diagnosis of TCM in the past 40 years in China; To explore the development status, research hotspots and frontier trends of this field; To provide reference for further research. Methods Research related literature on computer-aided diagnosis of TCM published by CNKI from its establishment to October 31, 2020 was retrieved. CiteSpace v.5.7.R2 software was used to analyze and mine the amount of articles, authors, publication organizations, and keywords, and

中醫藥是中華民族的原創科學,數千年來為中華民族的健康做出了巨大貢獻。2019年10月,習近平總書記對中醫藥工作作出重要指示,強調要遵循中醫藥發展規律,傳承精華,守正創新,加快推進中醫藥現代化、產業化[1]。利用計算機技術構建中醫藥知識體系,探索與發現中醫藥規律,實現基于中醫辨證論治的個性化診療,是有效解決中醫藥傳承、發展和創新問題的方法之一。中醫輔助診斷系統通過現代化的診療設備進行中醫四診信息客觀化、量化,可以提升臨床工作者的辨證準確度、減少人為醫療錯誤[2]。

在多學科交叉融合快速發展的大背景下,科學知識圖譜工具可以幫助學者彌補對跨學科領域認識的不足。本文通過文獻計量學方法和知識圖譜可視化工具,對中國知識資源總庫(CNKI)已發表的中醫計算機輔助診斷研究的期刊論文及碩士、博士學位論文的發文量、作者、發文機構、關鍵詞等進行分析,挖掘中醫計算機輔助診斷的研究熱點及研究趨勢,期望發現中醫輔助診斷研究的發展脈絡及未來發展的方向。

1? 資料與方法

1.1? 數據來源與檢索策略

以中國知識資源總庫(CNKI)為數據來源,運用主題檢索方法,檢索式為:SU=('輔助診斷' + '輔助診療' + '輔助辨證' + '智能診斷' + '智能診療' + '診斷系統' + '診療系統' + '專家系統' + '問答系統' + '輔助決策' + 'CDSS') * '中醫'。檢索時間范圍自建庫至2020年10月31日,檢索時間2020年11月1日。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:⑴中醫計算機輔助診斷相關研究,包括理論研究、辨證論治模型研究、專家系統相關研究、輔助診斷相關技術應用及實驗研究、輔助診斷系統臨床驗證研究等;⑵文獻類型為期刊論文、碩士及博士學位論文。

排除標準:⑴與中醫計算機輔助診斷研究無關的文獻;⑵紀實報道,缺少作者或機構信息,綜述、會議論文及成果展示等文獻。

1.3? 數據處理

將檢索到的文獻以Refworks格式導出,保存為download_***.txt文檔,內容包括作者、發文機構、論文題目、發表年份、關鍵詞、摘要、期刊、卷次、起止頁碼等。

在導出的.txt文檔中,對標點、分隔符等進行校對,避免因源數據格式不規范影響數據挖掘結果的準確性。發文機構以論文實際標注為準,考慮到標注的機構名稱分級差異較大,對機構名稱進行適當整理,如將“上海醫科大學附屬腫瘤醫院中醫科”統一為“上海醫科大學附屬腫瘤醫院”。因存在研究機構更名情況,本文保留原始名稱進行分析。

1.4? 研究方法

采用CiteSpace v.5.7.R2軟件將文獻轉換為download_***_converted.txt格式,在“功能與參數”頁面建立“New Projects”——中醫輔助診斷,參數設置為默認值。

數據分析參數設置:時間跨度1981年1月-2020年10月,時間切片為1。“Node Types”(節點類型)選擇Author(作者),TopN取值為50%,未選用網絡裁剪;“Node Types”選擇Institution(機構),TopN取值為100%,未選用網絡裁剪;“Node Types”選擇Keyword(關鍵詞),g-index中k=30,網絡裁剪選用尋徑網絡算法(Pathfinder)。其余參數為默認值。

2? 結果與討論

根據檢索策略檢索文獻663篇。按納入與排除標準篩選后,最終共納入428篇,包括期刊文獻278篇、碩士學位論文119篇、博士學位論文31篇。

2.1? 發文時間分布

中醫計算機輔助診斷研究論文發文量隨時間變化曲線見圖1。從圖中可以發現,最早關于中醫輔助診斷研究的2篇論文發表于1981年[3-4],說明20世紀80年代初已有學者開始從事中醫計算機輔助診斷的研究。1989-1992年關于中醫計算機輔助診斷的研究達到了第1個高峰期。但是從1993年開始發文量明顯減少,1998年發文量僅有1篇,說明該領域研究熱度明顯下降。2001-2010年,中醫計算機輔助診斷研究再次成為研究熱點,其中2008年的年發文量達34篇,是近年來發表論文最多的一年。2011-2019年,年均發文量19篇,研究熱度處于穩步升溫的過程。由于2020年數據不完整,本研究不進行分析。

2.2? 作者分布

發表中醫計算機輔助診斷研究論文的作者共663位,其中發文≥4篇的作者共12位,占1.81%(見表1);發文≥3篇的作者共34位,占5.13%。

對發文作者進行共現分析,見圖2。圖譜中的節點代表作者,節點半徑越大表明發文量越多;節點間的連線代表2個作者的共現關系,連線越粗表示合作越密切。結果顯示,節點數N=63,連線數E=78,表明共出現作者63位,作者之間合作關系78個,模塊值(Q值)=0.826 3,平均輪廓值(S值)=1。一般Q值越接近1說明聚類效果越好,S>0.5表明聚類合理,S>0.7表明聚類可信[5]。

根據圖譜和共現作者發文量分析,發文作者形成了4個較穩定的核心團隊:呂漢興團隊來自華中科技大學,屬非中醫類團隊,主要從事中醫專家系統研究,發文主要集中在20世紀80年代末,是中醫計算機輔助診斷研究最早的代表團隊;李海鯤團隊來自合肥工業大學,屬非中醫類團隊,主要應用不同理論模型研究中醫輔助診斷及專家系統,發文主要集中在2001-2010年,是中醫計算機輔助診斷研究第二次成為熱點時的核心團隊;楊學智團隊來自北京中醫藥大學,主要研究四診合參輔助診療的數字化和智能化,發文時間在1999-2019年,研究持續達20年,是一個穩定的中醫類團隊;溫川飆團隊來自成都中醫藥大學,主要應用人工智能技術研究中醫計算機輔助辨證論治,發文集中在2015-2020年,是近年來新的核心團隊。而圖譜中其他幾個團隊如李肇夷、楊健、陳國寧、陳曦、劉健等在發文1~2篇后再無相關研究,說明未形成穩定的研究團隊。以上4個穩定的團隊所處時間跨度較長,并且團隊之間合作較少,中醫和計算機專業團隊還未形成成熟的跨學科合作模式。

2.3? 發文機構分布

對研究機構進行共現分析,見圖3。共現圖譜中的節點代表發文機構,節點半徑越大表明該機構發文量越多;節點間的連線代表2個機構的共現關系,連線越粗表示合作越密切。結果顯示,節點數N=241,連線數E=89,Q值=0.931 6,S值=1,表明共出現研究機構241個,機構之間共有89個合作關系,機構之間合作較少,主要以中醫藥院校和其附屬醫院合作為特點,形成了以北京中醫藥大學、湖南中醫藥大學、南京中醫藥大學為核心的研究機構網絡。發文量前2位的研究機構為北京中醫藥大學(11篇)、湖南中醫藥大學(5篇),見表2。

2010年之前,北京中醫藥大學各學院及其附屬醫院的研究主要以數字化中醫診斷系統研究為主,2010年之后,中醫四診合參的數字化和量化研究發文逐漸增多,成為研究的主要方向。湖南中醫學院于2006年更名為湖南中醫藥大學,2個機構共發文9篇,僅次于北京中醫藥大學。湖南中醫藥大學中醫計算機輔助診斷研究具有時間上的連續性,2010年以前主要研究中醫專家系統及以朱文峰團隊為核心開發的WF文鋒-Ⅲ中醫(輔助)診療系統;2010年以后引入人工智能技術研究智能化辨證方法。南京中醫藥大學相關機構集中在專病的專家系統或輔助診斷系統研究,研究時間為1999-2020年。

通過統計分析發現,中醫藥院校和科研機構發文量較大(見表3)。醫學類研究機構共153個,其中中醫類研究機構107個,占總體的44.40%。中醫計算機輔助診斷研究不僅涉及醫學類研究機構,而非醫學類研究機構占比達到了36.51%,說明中醫計算機輔助診斷研究在計算機領域也引起了普遍關注和研究,屬于交叉學科研究領域。

綜合發文作者與發文機構的數據發現,發文量較大的研究機構與研究團隊,只有北京中醫藥大學和成都中醫藥大學的研究團隊相對應,而非中醫藥類研究機構雖然開展計算機輔助診斷研究較早,但研究方向與發文持續時間不夠穩定,參與的機構和人員分布比較分散。

2.4? 中醫計算機輔助診斷研究熱點分析

通過CiteSpace v.5.7.R2軟件進行關鍵詞聚類分析,生成關鍵詞聚類圖譜。共計出現關鍵詞739個,關鍵詞之間的共現關系有1439個,聚類分析后Q值=0.789 1,S值=0.927,表明關鍵詞聚類效果較好,結果可信。出現頻次≥6的關鍵詞見表4,生成的關鍵詞聚類圖譜見圖4,在“Cluster Explorer”中選取前12個聚類標簽,通過LLR算法提取聚類標簽詞。聚類號與聚類大小成反比,最大聚類以#0標記,同時選取出現頻次≥3的關鍵詞形成表5。

通過對表4、圖4、表5結果進行分析,排除中醫、中醫藥等中醫類關鍵詞后,將中醫計算機輔助診斷研究內容歸納為以下幾點:

⑴中醫專家系統研制。相關關鍵詞有人工神經網絡、不確定性推理、模糊數學、推理過程、專家系統工具、中醫診療、中醫專家、老中醫、系統研制。中醫專家系統的研究從20世紀80年代開始至今[6-7],一直是研究的熱點之一。在研究名老中醫學術思想和挖掘名老中醫經驗的基礎上,借助計算機技術,構建中醫專家數據庫,應用數學理論和推理模型研制中醫專家系統并應用于臨床輔助決策和中醫診斷教學中,是中醫藥傳承和現代化的有效途徑。

⑵中醫電腦診療系統的研究。相關關鍵詞有知識庫、數據庫、知識表示、知識獲取、知識圖譜、模式識別、模糊邏輯、知識工程、知識發現、辨證、傷寒論、證素、中醫輔助診療系統、臨床應用、中醫體質、大數據、高血壓。電腦診療系統不同于專家系統,而是以中醫藥知識工程為基礎,構建中醫藥知識庫,在知識表示和知識獲取的基礎上,研究中醫藥知識發現,同時引入了知識圖譜、數據挖掘等新技術,將中醫臨床輔助診斷的適用范圍從臨床診療延伸到健康管理等領域中。中醫電腦診療系統是對中醫專家系統的擴展和延伸,以實現更多的功能[8-12]。

⑶中醫辨證論治模型研究。相關關鍵詞有粗糙集、神經網絡、關聯規則、屬性約簡、支持向量機、中醫輔助診斷。中醫辨證論治模型是對中醫認知模式和中醫辨證論治的模型化表示,通過借助數學模型和算法、信息化技術,構建辨證論治模型,應用于中醫輔助診斷系統中,辨證論治模型是中醫計算機輔助診斷系統運行的核心[13-17]。

⑷中醫診斷客觀化研究。相關關鍵詞有中醫辨證、脈診、推理機、分類、中醫舌診專家系統、傳統中醫、診斷、計算機中醫診療系統、經絡。傳統中醫的辨證診斷主要以定性為主,較多依賴主觀因素,較少借鑒客觀化、量化指標[18]。計算機的數據處理需要精確的數據支撐,因此,中醫診斷的客觀化和量化研究也是舉足輕重的。目前以舌診、脈診和經絡診斷的量化、客觀化研究為主[19-23]。

⑸中醫診斷智能化研究。相關關鍵詞有人工智能、機器學習、人機交互、中醫按摩機器人、數據挖掘、四診合參輔助診療儀、屬性偏序結構圖、智能診斷、亞健康、案例提取網、健康管理、智能問答。隨著信息技術的進步,大數據、人工智能技術的廣泛應用,越來越多的學者開始研究人機交互的智能診斷、智能問答、中醫領域知識圖譜構建等新興的解決方案,并且在亞健康、體質學飲食、中醫按摩等方向開展了研究,這些主題將會是今后的熱點主題[24-27]。

2.5? 突現詞分析

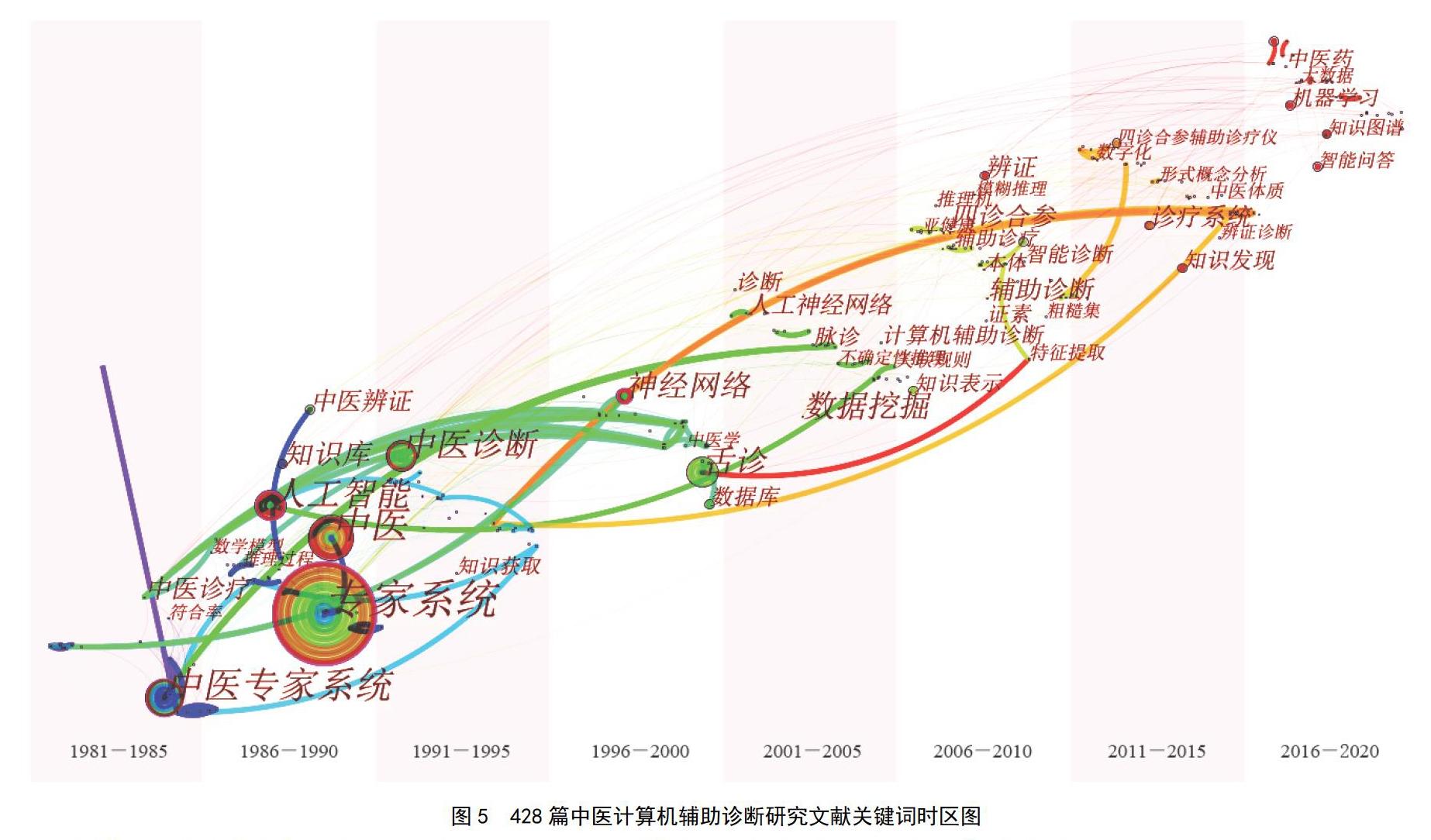

通過CiteSpace的時區圖可以發現研究熱點隨時間的演變,對關鍵詞進行突現分析可以發現高突現值的關鍵詞熱點,推測中醫計算機輔助診斷研究的前沿主題和發展趨勢。對關鍵詞進行時區分析,見圖5。結果顯示,節點數N=361,連線數E=580,聚類分析后,Q值=0.77,S值=0.897 9。

在圖5基礎上分析突現詞,選取Top22的關鍵詞進行分析,見圖6。

由圖5可以看出,中醫計算機輔助診斷研究的第1個高峰期(1985-1995年),主要圍繞中醫專家系統和中醫知識庫的研究,側重于數據模型和推理,并且提出了人工智能在中醫診斷中的應用。第2個高峰期(2001-2010年),研究重點為數據挖掘和知識表示在中醫輔助診斷中的應用,側重于診斷模型的構建。第3個階段(2011年-至今),時區圖中關鍵詞以知識發現、大數據、機器學習、知識圖譜、智能問答為核心。

近期前沿熱點和趨勢主要圍繞中醫藥的知識發現、人工智能、機器學習、神經網絡、知識圖譜研究,說明近期和未來一段時間的研究熱點有可能側重于以中醫藥大數據為基礎,通過機器學習、神經網絡、知識圖譜等新技術和新方法,助力人機交互的智能化中醫輔助診斷研究。

3? 小結

本文通過CiteSpace軟件對CNKI發表的中醫計算機輔助診斷研究相關論文進行文獻計量學和知識圖譜可視化分析,通過發文量統計、作者及研究機構的知識圖譜和關鍵詞的共現與聚類圖譜數據,了解中醫計算機輔助診斷研究領域研究主題隨時間的演變,可以清晰看出2個該領域研究的高峰及研究主題的變化,隨著計算機和信息技術的不斷更新迭代,機器學習、神經網絡、知識圖譜等新方法的出現,以中醫藥大數據為基礎的人工智能研究很有可能成為將來的研究熱點。

參考文獻

[1] 新華網.習近平對中醫藥工作作出重要指示強調 傳承精華守正創新 為建設健康中國貢獻力量 李克強作出批示[J].(2019-09-25) [2020-11-01].http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-10/25/c_1125151959.htm.

[2] 姚敬心,鄧文祥,李靜,等.中醫輔助診療系統在醫療活動中的應用現狀及發展分析[J].中國中醫藥現代遠程教育,2019,17(15):55-57.

[3] 陳道灼,孫建嵩,林炳承,等.林如高骨傷電腦診療系統骨折部分研制簡介[J].福建中醫藥,1981(4):12-15,8.

[4] 陳德濟,張景芳,朱學增.中醫痹證計算機輔助診斷系統[J].計算機應用通訊,1981(0):1-5.

[5] CHEN C M, CHEN Y, Horowitz M, et al. Towards an explanatory and computational theory of scientific discovery[J]. Journal of Informetrics, 2009,3(3):191-209.

[6] 年瑋.臟腑辨證專家系統在中醫診斷教學中的使用研究[J].電子世界,2013(21):163-164.

[7] 彭春龍,付卓,龐玉文,等.一個能從病例中自動獲取知識的中醫專家系統生成軟件[J].微型機與應用,1989(1):27-29.

[8] 程良銓,孫德保,呂漢興,等.數據庫及知識工程在中醫專家系統中的應用[J].華中理工大學學報,1989(5):15-20.

[9] 羅計根.面向中醫領域知識圖譜構建的關鍵技術研究及應用[D].南昌:江西中醫藥大學,2019.

[10] 楊永鋒.大數據在中醫領域中的應用[J].甘肅科技,2020,36(15): 14-16.

[11] 楊麗.基于知識推理的中醫臨床診療決策支持方法研究[D].北京:北京交通大學,2014.

[12] 趙文,李書楠,徐佳君,等.智能化中醫輔助診療系統模型構建[J].中華中醫藥雜志,2020,35(5):2421-2424.

[13] 黨春艷.新屬性約簡算法在脾胃辨證分型中的應用研究[D].廣州:暨南大學,2010.

[14] 鄒偉偉.中醫兒童性早熟智能診斷算法研究[D].上海:東華大學,2012.

[15] 王合山.基于遺傳算法的模糊神經網絡及其在中醫類風濕性關節炎診斷中的應用研究[D].昆明:昆明理工大學,2005.

[16] 秦中廣.基于粗糙集的交叉研究及其在中醫診斷的應用[D].廣州:華南理工大學,2002.

[17] 李四海,呂曉云.D-S證據融合的中醫辨證模型[J].計算機工程與應用,2014,50(15):240-243.

[18] 李家星,林凌,宋俊生,等.中醫證候定量診斷的研究現狀與思路概述[J].中醫雜志,2010,51(10):950-952.

[19] 欒景民.基于屬性偏序結構數學原理的中醫數量化辨證診斷輔助系統研究[D].秦皇島:燕山大學,2014.

[20] 李慧,張尚尚,蘆煜,等.2型糖尿病中醫數字化、量化的四診特征研究[J].云南中醫學院學報,2015,38(2):43-46.

[21] 張瑩瑩.基于知識圖譜的舌像診療系統研究與構建[D].成都:電子科技大學,2019.

[22] 王燕.中醫脈象客觀定量化理論方法研究[J].世界科學技術-中醫藥現代化,2005,7(1):118-122,143.

[23] 王光文.人體經絡數據庫及輔助診療系統的研究[D].濟南:山東大學,2010.

[24] 李江平,韋玉科.亞健康中醫診斷系統[J].計算機工程,2005, 31(15):222-223,231.

[25] 付德坤.基于模糊決策的體質學飲食推薦建模及其系統實現[D].成都:電子科技大學,2013.

[26] 劉玲云.中醫按摩機器人專家系統的研究[D].濟南:山東建筑大學, 2016.

[27] 任薇,彭寧,范會麗.基于傳統規則的中醫知識智能問答系統研究[J].電腦知識與技術,2019,15(32):200-201.

(收稿日期:2020-11-25)

(修回日期:2020-12-28;編輯:鄭宏)