“停課不停學”背景下小學低段抗疫教育德育課程的開展研究

孫霞飛

(浙江省杭州觀成實驗學校小學部 浙江杭州 310004)

受疫情影響,學生不能像往常一般按時到學校上課,教師也開始對學生實施網絡教學,使學生能在家安心學習。但這種“隔空喊話”的教育形式,使教師無法觀測到學生的延伸動作,感到很慌張;學生在沒有教師的大力監督下,也顯得很“囂張”。尤其是小學低年級階段的孩子,他們的認知發育并不健全,因此,面對如此突如其來的變化,很難適應這種宅家學習的情況,也有很多孩子不理解居家抗疫的原因。這就需要教師在對學生進行日常教育教學的過程當中,注重德育教育,從而促進學生的思想品德發展。

一、低段抗疫教育德育課程開展依據

(一)“刺激—反應”理論

“刺激—反應”理論強調,在教育教學過程中注重學生的直觀感受,因此,教師在教學過程中,可以借助線上教學的形式,將視聽媒體與德育教育進行充分融合,借助直觀的圖片、案例講解,做到真正意義上的視聽組合,引導學生動手、動腦,全方位的調動學生的多感官參與學習,從而使德育課程更符合學生對事物的認知規律,從而促進學生對知識技能的理解、掌握與應用,從而提高學生的學習效率[1]。

(二)最近發展區理論

“最近發展區”理論由前蘇聯心理學家維果茨基提出,維果茨基被尊為當代建構主義的鼻祖之一。什么是“最近發展區”?當學生能獨立解決一些問題時,稱這種問題處于該生的“現有發展水平(區)”;當其不能獨立解決某問題,卻能在教學情境中,在教師的啟發、同伴的幫助下解決該問題,則稱此問題處于其“最近發展區”。當教學內容處于學生之兩區(最近發展區,現有發展水平)以外時,教學不可能進行;當所教學內容處于學生的現有發展水平(區)之內時,教學是沒有效益的;當且僅當內容處于其“最近發展區”時,教學才是可行且有效的。教學的基本目的,就是不斷地把學生的最近發展區轉換為現有發展水平,或者說,就是不斷地創造新的更高水準的最近發展區[2]。

在本次研究過程中,最近發展區的理論應用即為在疫情防控的背景下,在停課不停學的要求下,教師如何借助疫情的事實及低年級段學生的認知發展規律,借助德育教育促進學生自身思想品德的發展。

二、低段抗疫教育德育課程現狀分析

在疫情期間,在停課不停學的特殊情況之下,面對突如其來的課程模式改變,教師需要有意識地轉變自己的教學形式。因此,在本次課題研究過程中,課題研究小組也根據教師對線上德育教育的內容進行了問卷調查,以此分析教師的實際概況與小學低段學生的實際學習情況。并且,通過課題研究前后的數據對比分析了課題的實效性:

教師在線上德育教育的過程中,往往使用線上設備讓你們做什么?

?

通過上表得知,在課題研究前,教師對停課不停學期間的教學設備與教學形式開發尚未完備。但在課題研究之后,教師能從簽到、做作業、看網課、考試、做筆記、分享資料多個方面,借助線上設備輔助學生的德育學習。并且,在分享資料方面有了大幅度的提高。由此可見,教師認識到了線上平臺在德育教育過程中的重要性,也認識到了大量的資料輔佐對德育教育成果的重要性。

三、低段抗疫教育德育課程開展體系

延遲開學,如何引導學生在家度過一段有意義的時光,借助德育教育讓小學低年級段的孩子做到“宅”而不“荒”?這就需要教師堅持五育并舉德育為先的理念,對學生進行德育教育,從而拓展德育陣地,豐富德育形式,擴充德育內容,運用現代化、智慧化的媒體賦予德育全新的意義。

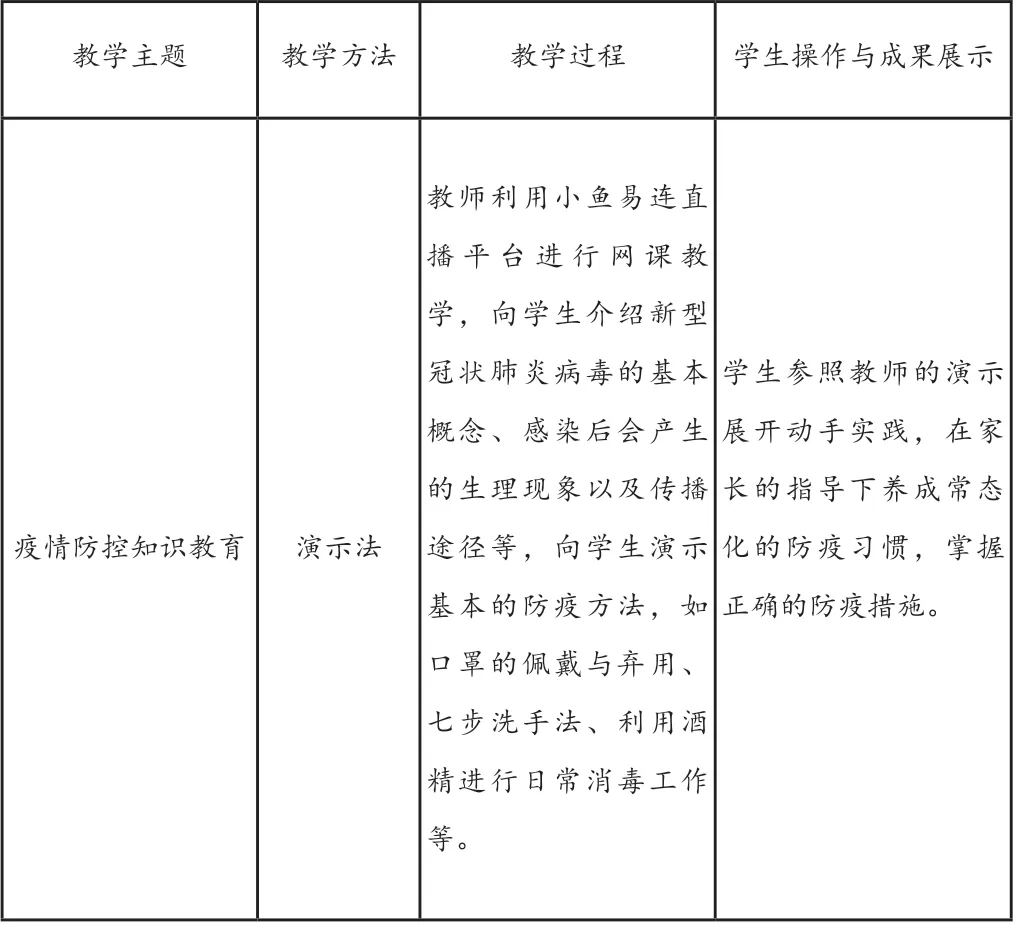

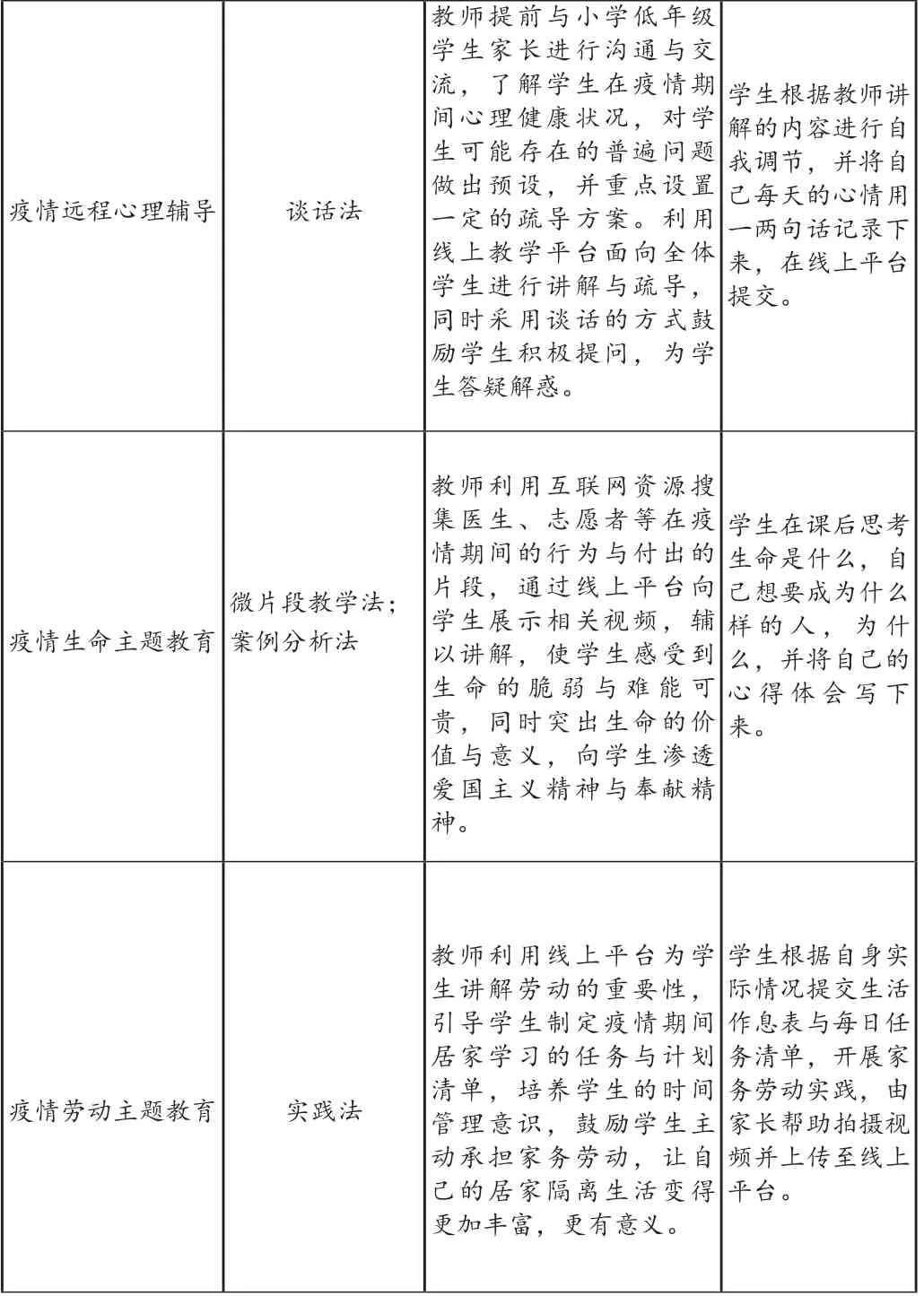

(一)建立德育教育課程表

教學主題 教學方法 教學過程 學生操作與成果展示疫情防控知識教育 演示法教師利用小魚易連直播平臺進行網課教學,向學生介紹新型冠狀肺炎病毒的基本概念、感染后會產生的生理現象以及傳播途徑等,向學生演示基本的防疫方法,如口罩的佩戴與棄用、七步洗手法、利用酒精進行日常消毒工作等。學生參照教師的演示展開動手實踐,在家長的指導下養成常態化的防疫習慣,掌握正確的防疫措施。

疫情遠程心理輔導 談話法教師提前與小學低年級學生家長進行溝通與交流,了解學生在疫情期間心理健康狀況,對學生可能存在的普遍問題做出預設,并重點設置一定的疏導方案。利用線上教學平臺面向全體學生進行講解與疏導,同時采用談話的方式鼓勵學生積極提問,為學生答疑解惑。學生根據教師講解的內容進行自我調節,并將自己每天的心情用一兩句話記錄下來,在線上平臺提交。疫情生命主題教育微片段教學法;案例分析法教師利用互聯網資源搜集醫生、志愿者等在疫情期間的行為與付出的片段,通過線上平臺向學生展示相關視頻,輔以講解,使學生感受到生命的脆弱與難能可貴,同時突出生命的價值與意義,向學生滲透愛國主義精神與奉獻精神。學生在課后思考生命是什么,自己想要成為什么樣的人,為什么,并將自己的心得體會寫下來。疫情勞動主題教育 實踐法教師利用線上平臺為學生講解勞動的重要性,引導學生制定疫情期間居家學習的任務與計劃清單,培養學生的時間管理意識,鼓勵學生主動承擔家務勞動,讓自己的居家隔離生活變得更加豐富,更有意義。學生根據自身實際情況提交生活作息表與每日任務清單,開展家務勞動實踐,由家長幫助拍攝視頻并上傳至線上平臺。

(二)建立實際教學體系

1.用資源

用資源要求教師在德育教育過程中精心選擇媒體素材,幫助學生在學生體驗中樹立品德,使學生有更好的德育體驗。雖然在小學低年級階段會有“道德與法治”的相關內容,但課本上的知識是死板的,這就需要教師借助疫情背景,引導學生獨立思考,促進學生的同理心發展,讓學生認識到自身的社會與責任與擔當。因此,教師可以利用主流的媒體資源,結合疫情,結合學生的真實情況,集合課本內容為學生篩選知識,將國家課程學習與疫情防控知識教育、生命教育、公共安全教育及心理健康教育等內容進行充分結合,從而推薦符合小學低年級階段孩子身心發展特點的內容給學生,使學生通過資源的分析與交流,拓展自己的視野,增強學生愛黨、愛國、愛人民的思想,使學生在對家國情懷的思考中樹立自身的思想品德。

2.鏈資源

在全面“戰疫”背景之下,小學低年級的孩子不能一味地埋頭苦學,從而錯過在這次疫情中體驗百味人生的機會。因此,教師可以對學生身邊的一些資源進行鏈接,使學生真實地看到、感受到一線抗疫的現場氛圍,讓孩子認識到責任的重要性。

例如,邀請醫護人員為孩子們講解新型冠狀病毒的危害,使孩子了解冠狀病毒的“家族”群,使孩子具備良好的疫情防控知識儲備;聯合家長,對一些一線工作的學生家長后進行采訪,并以小視頻的形式推送給學生,使學生看到一線的真實情況;教師還可以錄制抗擊疫情的微課視頻,為學生講述國家的聯防聯控,使孩子能夠感受到國際對每一位人民的關愛;同時借助“疫情來源”這一問題,培養學生對大自然的敬畏,對社會公共秩序的尊敬等。通過這些真實的案例讓學生感受到疫情防控的重要性,從而使學生在現實生活中感悟、樹立品德。

3.重主體

在疫情防控背景下的德育教育過程當中,教師要充分的認知到學生是學習的主體,因此教師的教育教學都是需要圍繞著學生的真實情況來進行的。因此教師在對學生進行德育教育的過程中,需要了解學生在家防控的真實生活,從學生的真實生活入手,來引導學生在做與思當中感悟德育[3]。

例如,在疫情期間,很多家長也無法正常參與工作,因此在日常的生活當中,家長也是“宅”在家中。所以很多家務都被家長包辦了,孩子就成為了“溫室當中的花朵”。這時,教師可以開展“勞動抗疫我能行”活動,引導孩子和家長開展親子互動,進行創意勞動,如“人力與洗碗機洗碗比賽”“親子拖地比賽”“云上運動會”等,從而使孩子在疫情期間形成獨立思考、熱愛勞動的好習慣。并且,通過家長的言傳身教,提高孩子的家庭意識。

4.促情感

德育教育的成功,離不開孩子自身情感的發展,因此,教師可以通過德育作業的布置引導孩子在互相感動中樹立思想品德,引導學生根據所看所思撰寫心得體會,記錄感動的故事和瞬間。孩子可以通過網絡持續關注疫情,從而啟發孩子對疫情的思考,促進孩子的情感發展,使孩子能在向善、向上中不斷成長。

四、反思和展望

(一)研究反思

經過一個學期的研究與實踐,論文研究取得一定的理論與實踐成果,但也暴露出了一些問題與不足。一方面,課題研究過程中的理論支撐力度不足,研究者未能在具體的權威理論指導下對課題研究展開深入認知,導致研究工作略顯單薄。另一方面,研究內容集中于對小學低段抗疫教育德育課程內容的開展與實踐上,研究主體以教師與學生為主,忽視了家長在其中的重要意義與作用,未能構建家校合作的德育教育機制。

(二)研究展望

疫情終將被戰勝,德育課程的創新與發展還需要經歷漫長的過程,“停課不停學”背景下小學低段抗疫教育德育課程的開展研究并不是一時的,而是需要教師在教學過程中,把教學當作研究,實現兩者的相互轉化,真正實現相得益彰。在未來,教師要將已形成的教學策略與教育資源應用到小學低段抗疫教育實踐中,但不能止步于此,要從中吸取經驗,結合時代的發展與社會背景的實時變化,不斷創新德育課程內容體系,更新教學方法,推動小學低段德育課程的持續發展。