對潮州箏曲《浪淘沙》三個演奏版本比較分析

黃瑞

摘要:《浪淘沙》是一首潮州“輕六調”傳統箏曲。借蘇軾的名句“大江東去,浪淘盡,千古風流人物”之意,以示眾生界之無窮無盡,贊美壯麗的山河,緬懷古代英雄人物,曲調優美,明朗高雅,氣象萬千,頗富哲理性。不同演奏家對樂曲的演繹都有著各自的理解,因此形成了許多演奏版本。本文通過對三個代表性演奏版本的比較分析,從而體現自身對作品的理解,提高對樂曲及潮州“輕六調”風格的把握能力。

關鍵詞:浪淘沙? 潮州箏曲? 演奏版本

中圖分類號:J605?文獻標識碼:A?文章編號:1008-3359(2021)03-0069-03

潮州箏樂早先以“二四譜”作為原始譜,這是一種只能以潮州方言念唱的古樂詩譜。早期的“二四譜”只記“板”不記“眼”,以中文數字作為標記,呈現五聲音階的譜式。在演奏過程中,音調的變化依靠左手按、滑,從而產生“輕六調”“重六調”“活五調”“輕三重六”的調式變化特征。“輕六調”用徵調式音階構成旋律,在演奏中,由于沒有過多地對清角、變宮兩音的揉按,因此這類樂曲一般都顯得流暢輕快。《浪淘沙》作為一首“輕六調”箏曲,曲調明朗輕快,現流傳的有多種演奏版本,筆者從眾多演奏版本中選用邱霽①、楊秀明②、林玲③演奏的三個版本進行比較分析,從而把握“輕六調”的風格特征。

一、記譜異同

傳統箏曲的學習與演奏,大多以口傳心授的方式傳承發展,因此出現了幾種不同的記譜版本,代表性的有邱大成記譜版本、楊秀明記譜版本、邱霽記譜版本,筆者將首先從這三個記譜版本入手,以探討其記譜異同。

(一)關于樂譜長度與標記差異

邱大成的記譜版本全曲共有185小節,每段連接處沒有特別標注,節拍標注詳細,節奏簡單,右手指法標記多、左手少、連線少,譜面標記較為簡潔明了。楊秀明的記譜版本共有234小節,段落連接處有特別標注、節拍詳細,右手指法標記少、左手標記多,有大量連線、強弱記號等術語,故此版譜面標記詳細豐富,有利于演奏者學習演奏。邱霽的記譜版本共299小節,采用五線譜記譜,段落連接用潮州傳統板式二板、拷拍、三板分別標記,無連線,節奏規整,指法標記少,此版譜面清晰簡單,更為適合當下研學古箏者參考學習。

(二)關于節奏節拍

邱大成記譜版本的慢板、變速、拷拍及三板的節拍分別為4/4拍、2/4拍、1/4拍和1/4拍,以二八、前八后十六、前十六后八、四十六的節奏型為主,簡潔規整,只有稍慢稍快的速度標記,要求演奏者自己把握。

楊秀明版與邱大成版記譜區別在于,楊秀明版的慢板節拍記為2/4拍,他的慢板節奏較為密集復雜,多采用前三十二后十六,前十六后三十二的節奏型,且有明確的速度標記。

邱霽版的節拍,節奏型與速度標記均與邱大成版相同。

通過對三版記譜異同的分析,筆者發現三版都各具風格特色,譜例只是演奏時的基本輔助工具,要想準確把握此曲的風格必須要從代表人物的演奏中吸取精華,加上自己對潮州箏派及此曲風格的理解,才能精準表達此曲的內涵。

二、演奏版本分析

在演奏版本方面,筆者選取了林玲、楊秀明和邱霽三位古箏演奏家的演奏版本進行比較分析。選擇上述三個版本的原因在于:三個版本風格差異較大,從而便于筆者進行版本分析,并能夠從演奏版本中甄別出三者之間的差異;其二,三位演奏家均是南派箏曲代表人物,對潮州箏曲的把握更加準確。據上述原因,下面根據全曲結構,對三位演奏家的演奏版本進行分析。

(一)關于引子部分的演奏

林玲的演奏,引子起始處的兩次“長搖”,其演奏的時值較短但蒼勁有力。對整個引子部分力度較強、音色明亮厚重,給人一種江河寬廣、波濤洶涌的感覺。楊秀明先生這一版是樂隊伴奏版,引子開頭的兩個長搖處理得比較柔和,連續的幾組大撮是由弱漸強,虛實結合,仿佛是江風吹過,泛起的一層層浪濤,但又不是強風強浪,后以一個漸弱的長搖6結束引子,為慢板做準備。整個引子演奏雖柔和細膩卻又不失開闊的感覺。

邱霽的演奏,在引子起始處的兩次“長搖”與林玲相似,力度較強,音色飽滿深沉渾厚,“大撮”部分由強到弱再到強,增加了弱的“大撮”數量,好似浪濤被風吹過變大又暗集力量又變強,將這一過程刻畫得十分逼真,增強了畫面感。后來也是以一個漸弱的長搖為進板作鋪墊。整個引子部分對比明顯,給人以身臨其境的感覺。

(二)關于慢板部分的演奏

林玲的演奏版本,在慢板前四小節處理得較為平靜,用以表現平靜自在的心境。慢板部分沒有太多使用左手揉弦,但會在每句結尾的長音處利用頻率較慢、幅度較大的揉弦來潤色音韻。演奏變宮音時,沒有過多裝飾,以“直音”方式演奏,較為干脆。每處搖指部分都是一次力度變化的處理,且搖指音色飽滿圓潤,江河寬廣開闊的畫面呈現在眼前。搖指過后是一個一拍半或兩拍的長音,緊接著是下一樂句,中間會有一個呼吸處理,長音弱收,下一句強起,對比鮮明,又富有連貫性。總的來說,林玲所演奏的慢板速度總體偏快,音量整體稍強,情緒變化不大,樂句間有呼吸處理,結構分明,落音干脆清晰,音色明亮而又渾厚,表達舒展祥和、不問世事的心境,描繪的是一幅船行在寬廣平靜的江面上的畫面。

楊秀明先生演奏的慢板,有著強烈的潮州特色,抒發了懷古、哀怨、壯志未酬的情感。每句中間部分后接“2”音“4”音是上滑微升4,結尾處的“4”加上揉弦,幾個“4”音的不同處理給慢板帶來憂傷哀怨的色彩。幾處搖指部分楊秀明先生并沒有很明顯的突出,前一兩處的搖指他是彈的單音,沒有用搖指,力度較弱,樂句間存在呼吸處理和明顯的強弱對比。他演奏的慢板更注意左手作韻,在結尾或長音或情緒高昂處都有加上不同的揉弦顫音,個別“4”“6”音有上滑和下滑,使得整個音調氣息延綿悠長,余音繞梁。總之,楊秀明先生演奏的慢板音色清脆,并具有潮州絲弦樂的特征,圓潤古樸悠長。他的演奏整體速度較慢,在與管弦樂隊的配合襯托中,描繪古人在滔滔江水、壯麗河山前表達壯志未酬的傷感憂怨之情的畫面,借景抒懷。

邱霽的演奏版本,慢板開頭一句速度較快,句中的變宮音運用按完回滑,清角音則是回滑后緊接顫音,部分時值較長的羽音也彈完又顫,從而豐富樂曲情感,增強韻味。搖指句是采用弱強的音色處理方法,連接著下一句強起,其音色飽滿開闊、情緒較為激動,用以描繪江濤起伏的畫面。每句結尾處的大撮與同等音高的單音造成一強一弱的感覺,單音弱到極致不虛、音實而沉、氣息連貫、韻味延綿。總之,邱霽的演奏注重音色對比,幾乎每句都有十分明顯的強弱對比,兩句相同時也是一強一弱,營造一種虛實結合的意境。演奏的速度在林玲老師與楊秀明老師之間,速度與音色對比結合處理得恰到好處。整體曲調風格深典雅,不像楊秀明先生那樣哀怨,描繪的是一幅江濤時起時沉的畫面,好像古人的心境沉浮不定、優思難抑,借曲緬懷英雄人物。

(三)關于變速和拷拍段的演奏

林玲教授運用幾個蒼勁有力的大撮進入變速段,立即烘托出氣氛,整體速度稍快,漸快的過程較短,與慢板的結尾區分鮮明。接著是半拍休止、半拍大撮的演奏部分,大撮力量飽滿,音色明亮渾厚,休止處采用右手快速捂弦的技法,在結尾處自然地銜接拷拍段。拷拍部分上行音階作漸強處理,音色由暗到明;下行音階作漸弱處理,音色由明到暗,弱而不虛,展現浪花疊起下落的過程。其演奏減少左手作韻,注重右手演奏,整體風格清麗舒緩,描繪淳樸的自然風光,寄情山水。

楊秀明先生演奏的慢板結尾部分與變速拷拍起始部分有明顯的停頓呼吸,幾個由虛到實、由慢漸快的大撮拉長了變速段開頭的時值,營造出浪花暗涌的氛圍。其演奏的變速段的整體速度比林玲老師演奏的速度稍快,演奏的四十六音型的顆粒性極強,音色清脆均勻,隨著音階的變化進行強弱處理,旋律線條明顯,極富韻律。變速段結尾的最后四五個音漸慢下來自然地過渡到了拷拍段。拷拍段開頭漸快漸強,大撮變為單音演奏,音色柔和,情緒平靜,樂句沒有明顯的強弱處理,左手作韻豐富,增加上下滑音,豐富此段韻味。楊秀明先生演奏的這兩段整體較為舒緩柔和,像是在浪花時起時落的大江大河前回憶往事,內心平靜,四周祥和。

邱霽副教授的演奏版本,慢板結尾處也有明顯的呼吸,變速段開頭慢起漸快的過程較長,整段演奏速度比楊秀明先生演奏的稍快,力度適中,較為含蓄,音色虛實結合。拷拍段使用的大撮尤為突出,且音色干凈有力,飽滿厚實,與大撮前的兩個單音形成鮮明對比,左手技法的使用較于林玲更為豐富,較于楊秀明更為簡便。這兩段處理含蓄內斂,溫柔典雅,描繪秀麗江山,回憶英雄人物的過往。

(四)關于三板段及結尾句的演奏

快板是全曲的高潮,由連續的大撮技法和四十六節奏型構成,速度較快。

林玲教授的演奏在此段減弱了力度,集中在琴碼和岳山正中的位置彈奏,音色古樸深沉,旋律起伏小,結束音干凈利落,力度較強,音樂就此戛然而止,給人一種暴雨驟停的感覺。

楊秀明先生演奏完拷拍段的結束音停下,管弦樂隊演奏主題音,渲染氣氛,給聽眾留下充足的想象空間。三版段的開頭是由半拍大撮和半拍單音的組成的二八節奏型,半拍單音則是旋律音,加之以左手顫音點綴,富有律動。接著是連續快速的四十六節奏型(也稱快四點技法,即快速的勾托抹托),重音在中指勾的低音上,其余三指高八度彈奏,顆粒分明,力度均勻,音色明亮清脆,速度稍慢。樂段結束后留有較長的氣口,后接突慢的結尾句,有強烈的戲劇色彩。結尾句速度相對較快,在連續的勾托3音前進行停頓呼吸,拖長結束音進行強收,與管弦樂隊配合的恰到好處,悲壯憤懣的情緒久久不能自已。表現浪濤澎湃的景象,贊揚英雄人物為國奉獻的精神,贊美祖國的壯麗河山。

邱霽副教授演奏的三板段,突出大撮和下滑音,音色力度隨旋律音階上行下行的變化而變化,上行強,下行弱,音色明亮厚實。快速指序部分較于林玲老師和楊秀明先生速度更快,力度變化大,有著一明一暗的畫面感,后以一個搖指結束樂段,稍作呼吸停頓后接結尾句。結尾句的演奏蒼勁有力,音色深沉厚重,將連續的勾托3音作漸弱收尾,完整描繪了浪濤洶涌到散退的景象,表現了內心從激動又回歸到平靜的情緒,贊美山川壯麗宏偉,緬懷英雄人物。

(五)分析小結

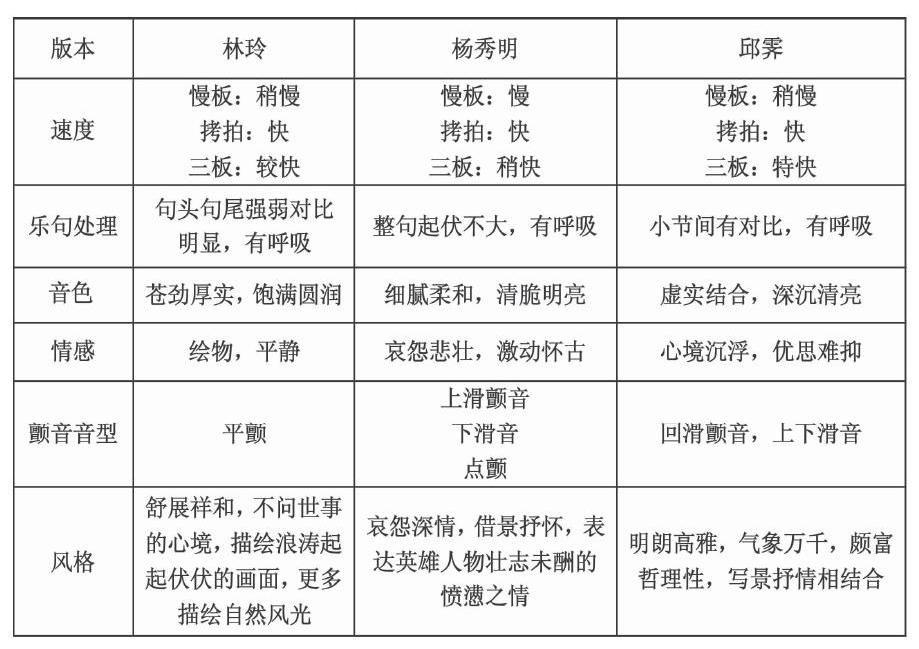

通過分析,筆者進一步將上述分析結論總結如下:

為了更為清晰地了解三位演奏家在演奏過程中的差異,筆者利用音頻軟件對三位演奏家的演奏版本進行了分析,差異如下:1.引子部分林玲和邱霽的頻率起伏大;楊秀明演奏較平穩。2.慢板段林玲的演奏有多處起伏,音量強,鮮少對比;邱霽有三次起伏,多為對比,重點突出;楊秀明只有兩處起伏,中間平穩演奏。3.快板段,林玲音量強,頻率上下起伏不大;邱霽音量低于林玲,有突出重音,對比強烈;楊秀明的頻率起伏最大,突出的部分比前面兩版都要強,這與之慢板形成對比,說明情感到達高潮。4.結尾處林玲和邱霽的音響起伏越來越低,最后歸于平靜,而楊秀明先生則是截然不同的越來越大,進行強收,給人以澎湃震撼的感覺。

三、對三個演奏版本分析的總結

通過以上對樂曲每一部分的比較分析,筆者將三位演奏家的演奏特點總結為以下幾點:1.林玲的演奏整體風格優雅清麗,情緒起伏不大,音色明亮而又渾厚,表達舒展祥和,不問世事的心境,描繪浪濤起起伏伏的畫面,更多描繪自然風光;2.楊秀明先生整體風格哀怨深情,借景抒懷,表達英雄人物壯志未酬的憤懣之情,又贊美英雄的偉大精神與事跡,音調氣息延綿悠長,余音繞梁,多是抒情;3.邱霽的演奏整體風格含蓄內斂,音色虛實結合,音色強弱變化多樣,曲調優美,明朗高雅,氣象萬千,頗富哲理性,寫景抒情相結合,刻畫山川萬物變化多端,緬懷時代交替英雄人物精神生生不息。

綜上所述,三個演奏版本的相同之處在于音色顆粒性強,連接自然富有張力,都有飽滿豐富的音色和情緒,規整鮮明的節奏,連貫舒適的氣息,生動形象的畫面及川流不息的意境,重點突出了其所傳遞出的音響與意境,頗富哲理,而對筆者而言,均具有學習價值與借鑒價值。

參考文獻:

[1]蘇巧箏.潮州二四譜探源——論潮州的古譜、古調、古箏[J].音樂研究,1994(03).

[2]何寶泉,孫文研.潮州箏藝述要[J].音樂學習與研究,1988(04).