漳州人楊騷

青禾

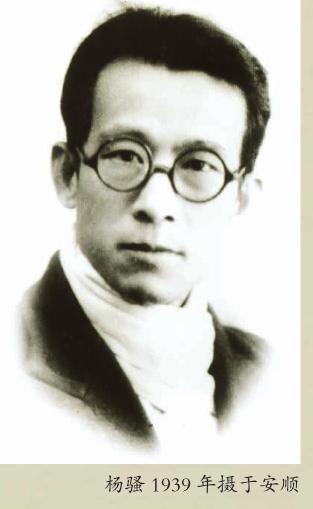

中國現代文學史上的著名詩人楊騷,1900年1月19日生于漳州市薌城區的南市街,2020年,正好是他誕辰120周年。

楊騷,原名楊維銓,楊騷是他給自己取的筆名。楊騷是魯迅的學生,“左聯”成員,“中國詩歌會”發起人之一。“中國詩歌會”是現代文學史上著名的現實主義詩歌流派,楊騷是作為現實主義詩人聞名于世的。

楊騷是在異國他鄉開始他的文學生涯的。他18歲東渡日本,在東京尋找救國之路,尋找與失落的痛苦使他成為一個詩人。由于飄泊,由于他當時所受的西方象征主義、唯美主義文學的影響,他的詩一開始便浸透了象征主義藝術氣息,從他的詩劇《心曲》和詩集《受難者的短曲》中表現出來的藝術成就,他應該是中國二十年代象征主義詩群中一位不可忽視的詩人。

楊騷的象征主義詩歌是對黑暗現實的逃避,是內心痛苦的宣泄,也是對美好境界的追求。但是,如果楊騷僅僅是一個象征主義詩人,就沒有今天他在文學史上的地位。可喜的是,1927年秋天,他從海外回到上海之后,結識了魯迅,在魯迅的影響下,他學習了馬克思主義,參加了“左聯”,投身于民族解放事業的實際斗爭。當他把自己的命運和祖國的命運緊緊聯系在一起的時候,他的思想感情起了變化,他的創作也由象征主義轉向現實主義,他成了中國詩歌會的發起人之一和重要詩人。而作為中國詩歌會派的重要詩人,他的藝術成就又是相當突出的。

楊騷以他的代表作長篇敘事詩《鄉曲》實踐了自己現實主義的藝術主張。

《鄉曲》和他同時代的敘事長詩相比,有幾個方面是相當突出的:在塑造人物方面,在同類長詩中他幾乎作了開創性的貢獻。老三作為覺醒的農民革命者的形象是鮮明而生動的。阿梅作為一個轉變中的婦女形象也是比較成功的。而反面人物陳爺的陰險狡猾也寫得活靈活現。在一首長詩中比較成功地塑造幾個人物形象在當時的長詩中是不多見的。在藝術上,結構嚴謹,節奏張馳有致,這在當時的長詩中也是難得的。全詩以信開頭,以信作結,整首詩就像是一幅氣勢磅礴的油畫鑲在一個精致的畫框中。不像當時有的長詩,為激情所淹沒而顯得隨意、松散。內部節奏張馳有致。而在第二章“黎明”中,楊騷寫老三夫妻思想和感情交流更是他藝術上的獨到之處。在激烈的斗爭中,楊騷沒有忘記給愛情留下一塊空間,哪怕是一個小小的角落,抓住黎明的一瞬間給主人公一點溫柔,正是這一點溫柔,使人物更加豐滿,更加立體,也正是這一點溫柔,使生活更像生活,哪怕是生死之間的搏斗。也正是這一溫情的描寫,在緊張的節奏中給人一點舒緩。這在藝術上是相當可取的,它使《鄉曲》在眾多的長詩中別具一格。在語言藝術上,在追求大眾化的同時,在語言的簡練明快和地方語言的運用上,顯示了很鮮明的個人風格,這在當時的長詩中也是引人注目的。

作為詩人,楊騷表現出多方面的才能。他的戲劇創作正在引起人們的重視,他一生創作19部劇本,其中《蚊市》受到魯迅的肯定。他在外國文學的翻譯方面也作過突出的貢獻,他翻譯的《鐵流》是中國的第一個譯本,在當時產生過廣泛的影響。而楊騷后期的政論、時評、雜文則表現出一個政論家的風采。1950年至1951年,楊騷在雅加達主持愛國華僑報紙《生活報》期間,發表大量政論、時評、雜文。在這些文章中,楊騷表現出強烈的愛憎分明的感情,敏銳的政治目光和雄辯的論證才能,生動幽默的語言風格。在一些雜文中,我們可以看到魯迅雜文的影響。這是詩人的另一個側面,這一側面,表現了詩人在政治上的成熟。只有了解了這一側面,我們才能比較全面地了解楊騷。

1951年11月8日,楊騷從海外歸來,他對祖國說,“我要用筆歌唱”。

楊騷歸來后,任廣州作家協會副主席,中國作家協會廣州分會常務理事。1957年1月15日因病去世。16日,組成治喪委員會,陶鑄為主任委員,副主任委員陳汝棠、朱光、歐陽山,委員王任叔、杜國庠、周楊、茅盾、胡愈之、胡一聲、夏衍、郭沫若、郭翹然、馮乃超、黃藥眠、楊康華、饒彰風等。17日在別有天殯儀館舉行公祭大會,由廣東省人大秘書長饒彰風主祭,廣州市副市長郭翹然、中山大學副校長馮乃超、中國作家協會廣州分會主席歐陽山等陪祭,名界人士一百一十多人到會,祭文稱他為“忠誠的愛國主義戰士”。同日,遺體安葬在廣州革命公墓(原銀河公墓)。

《南方日報》《廣州日報》《文匯報》登載楊騷逝世的消息。王任叔、許欽文、洪遒等知名人士撰文悼念。《文匯報》登載悼念文章。雅加達《生活報》出紀念特刊,《作品》雜志刊《楊騷遺作選》專輯。春天,胡愈之到廣州,在他的遺像前憑吊。6月,楊騷遺作《弟弟的百寶箱》由上海美術出版社改成連環畫出版。中華人民共和國首任駐印度尼西亞大使王任叔說,“楊騷過完了他平凡人的一生了。然而,平凡人卻有他的正直和偉大。”

星轉斗移,詩人楊騷已經離開我們六十多個年頭了。然而人民并沒有忘記他。1998年,福建省“八五”社科研究重點項目“福建作家評傳叢書”把《楊騷評傳》列入第一批出版書目。我創作的《楊騷評傳》,于1998年1月由海峽文藝出版社出版(出版時書名為《楊騷傳》)。我原來是個小說作者,這是我創作的第一部傳記文學作品,之后,我創作了《黃道周》《朱熹在漳州》,傳記文學作品使我的視野更加開闊,學習更加多面,創作的態度更加嚴謹。我要感謝楊騷,同時要感謝楊騷的二公子楊西北先生為我提供了有關楊騷的豐富的第一手資料,并為我的書稿審讀把關。

我在撰寫《楊騷傳》時,在研究楊騷的生平與著作的過程中,深深地感到,愛國主義是引導楊騷的生命走向輝煌的永遠的旗幟。也就是說,愛國主義是楊騷57年的人生樂章的主旋律。

楊騷出生的五年前,即1895年,發生了甲午中日戰爭。由于滿清政府的腐敗無能,也由于我們綜合國力的孱弱,中國失敗了,簽訂了《馬關條約》,把臺灣割讓給日本。這是中華民族的恥辱。這恥辱卻在楊騷幼小的心靈中點燃了愛國的火把。他在《我與文學》一文中這樣寫道:

“人真是環境的動物,初到日本的時候,我的志愿是想學海軍,預備將來學成回國,率領艦隊打倒日本的。那時我的愛國心非常重,因為我的家鄉(漳州)常常可以聽到臺灣被割了后的慘史,常常可以看到從臺灣跑回來的可憐的同胞(臺灣人大部分就是漳泉人,廣東人居少數。他們的通行語便是我們漳泉那一帶的土話),幼小的腦筋刻下深深的印象,總覺得日本可惡,滿清該死,老想當個救國英雄,把臺灣討回來,甚至想把日本全國滅亡了才痛快。”

作為漳州人,兒時的楊騷對于臺灣的割讓,“日本可惡,滿清該死”的感受是痛切的。成年之后,當他邁出人生第一步的時候,他把尋找救國之路作為自己的行動宗旨,他來到了日本。

他在日本沒有找到出路,他陷入了深深的痛苦之中。痛苦使楊騷成為一個詩人,卻沒有使他成為一個戰士。

楊騷的痛苦是一代中國知識分子的痛苦,是不斷尋找選擇救國之路,又不斷失望、失落、徘徊的痛苦。這痛苦之于楊騷,由于海外飄泊,顯得有些凄涼。

然而,對于祖國的摯誠的愛,使楊騷在痛苦的深淵中抬起詩人高昂的頭,他沒有沉淪,他不斷地努力,他終于找到了愛國報國之路。1928年初,他結識了魯迅,在魯迅的影響下,他投身“左翼”文化運動,成為一名“執筆的戰士”。

當楊騷在人民中找到“熱氣”和“暖味”時,他毅然決然地告別過去,“把夢拂開”,投身偉大的民族解放斗爭。

他成了“左聯”的堅強戰士。在白色恐怖日益嚴重的時候,他唱出“這知解和創造人生的開始,就是戰斗”。他在敵人的機關槍下,打著救國的旗幟游行,他冒著炮火到寶山路慰問十九路軍,他積極參加“左聯”創作委員會、小說散文組的活動,他籌辦刊物,組建出版社,他與穆木天等人發起組織“中國詩歌會”……

他說:“現在的文藝,是新興階級為著要完成本身的歷史任務的一種攻擊敵人的武器。”他認為,在“偉大的民族解放斗爭的過程中”,“文要成陣,詩要成營”。他這樣說,也這樣做。在實際斗爭中,他爆發了驚人的創造力,創作翻譯了數百萬字的文學作品,他的現實主義劇作《蚊市》受到魯迅先生的肯定,他的長詩《鄉曲》是現代文學史敘事詩的重要收獲,他的詩歌《福建三唱》是國防詩歌的代表作。“哦,你泉漳的子弟,/你福建的鹽,你,/鼓起廈門灣中的怒潮罷,/ 淹沒遠東的帝國主義!”這鏗鏘的詩句,這高昂的戰歌,噴射著詩人熾烈的愛國熱情,鼓舞著人們投身民族解放的偉大斗爭!

抗日戰爭全面爆發后,他輾轉大江南北,黃河上下,他參加“全國文藝界抗敵協會”組織的“作家訪問團”,到中條山、太行山訪問,皖南事變后,他受周恩來之命,到南洋開展抗日宣傳活動。新中國成立后,他在印尼主編愛國華僑報紙《生活報》,撰寫大量戰斗性很強的政論、雜文,為宣傳新中國做出不懈的努力。

1952年,楊騷回到祖國。站在闊別11年的新生的祖國的大地上,楊騷熱血沸騰:“一個在海外居留了十幾年的像我這樣的人,突然回到偉大的祖國來,接觸了許多事物,覺得樣樣都是新氣象,樣樣都令人興奮,樣樣都是真理、真實”“總覺得每件事實都值得用詩,用小說,用戲曲來表現它、描寫它。”當他重新拿起詩人的筆,為祖國為人民謳歌的時候,病魔過早地奪去了他的生命,給我們留下了深深的遺憾。

作為一代知識分子,楊騷與祖國同呼吸共命運。他哭,與祖國同哭,他笑,與祖國同笑,他的詩為祖國而唱,他的詩為祖國而歌。他是一個平凡的中國人,他又是一個不平凡的愛國者。

祖國是什么?祖國是960萬平方公里的土地,是長江,是黃河,是三山五岳,是洞庭太湖……祖國是占世界四分之一人口的炎黃子孫,是56個勤勞勇敢的民族;祖國是5000年的歷史,是長城、是故宮、是兵馬俑……祖國是文化、是孔子、是老子、是莊子、是禪宗、是李白、杜甫、蘇東坡、曹雪芹……祖國是一縷鄉情,是一片思念……祖國是一切的一切,這一切的一切化為一種愛,在中國人的血液中流淌。

這種愛,注入中國知識分子的血液,有時如涓涓細流,有時似大河奔騰,永久不息!我們在楊騷的身上感受到這種愛,這不是個人的愛,這是一代知識分子對祖國的熾烈而真誠的愛!

我想,正是有了這種愛,我們的祖國才得以從深重的苦難中崛起,屹立在世界的東方,也正是有了這種愛,我們的祖國必將更加繁榮昌盛,必將對人類的文明作出更大的貢獻。

我想,這種愛應該一代一代傳下去,這種愛也必將一代一代傳下去。

講楊騷,不能不講楊騷的人生道路上重要的兩個人:魯迅和白薇。

我在《楊騷傳》中,專門用兩章的大部分文字來書寫楊騷和魯迅以及楊騷和白薇的關系。

楊騷與白薇的愛情,是中國現代文學史上一段經常被提及的佳話。在楊騷與白薇的共同生活期間,是楊騷創作的第一個豐收期,短短兩年多的時間,他整理創作了幾十首詩,創作了十幾部劇本,創作了一批小說、散文,同時翻譯了一批外國文學作品。

而魯迅,則是楊騷的導師和朋友。我在《楊騷傳》中這樣寫道:“如果僅有愛情的感召而無魯迅的影響,楊騷所迸發出來的創造力可能是蒼白的。楊騷的幸運在于,幾乎與白薇重逢的同時,他結識了魯迅,受到魯迅的關懷和提攜。”楊騷的劇本《蚊市》就是經魯迅的題名,并發表在魯迅主編的《奔流》雜志上。在短短的一年多時間,楊騷在魯迅主編、編輯的《奔流》《語絲》《北新》等雜志上發表了數十篇著譯,從而使他迅速地走向中國文壇。

在紀念楊騷誕辰120周年之際,我想起二十多年前我寫《楊騷傳》時的一個疑惑。我在《楊騷傳》中寫到,“1950年4月,楊騷應邀到《生活報》工作,編副刊《筆談》……《生活報》旗幟鮮明地支持新中國,宣傳新中國……楊騷以極大的熱情投入《生活報》的工作……”

《生活報》在印尼首都雅加達,我當時并不知道《生活報》的總編王紀元與漳州的關系,心里一直有一個疑惑,遠在雅加達的《生活報》為什么會邀請漳州人楊騷去工作?一直到二十七年后的今天,我閱讀《汪春源傳略》(薌城文史資料第三十二輯)才明白過來。

汪春源是1895年“公車上書第一人”。《汪春源傳略》引《臺灣省通志》卷七《人物志·列傳篇》記載:“汪春源,字杏泉,臺南府治人……光緒間舉鄉薦。二十一年,割臺,恥為異族奴,盡去田園,舉家內渡,光緒二十五年,成進士,嘗任江西知縣。后居龍溪以終。”

《汪春源傳略》一書又寫道:“汪春源次子汪大均……上世紀四十年代中期,汪大均與王紀元等人共同創辦愛國進步報刊——《生活報》,并支持爪哇各地華僑聯合成立‘抗日民族解放大同盟,長期進行團結抗日活動。”

汪大均是漳州人,楊騷也是漳州人,同在異國他鄉,老鄉幫老鄉,合情也合理,這一下,縈繞在腦子里二十多年的謎團開了。

《汪春源傳略》一書收錄了汪春源的幾十首詩作,我特別喜歡其中的一首《白華庵主畫像》之二:吉林桃李滿門墻,春夢婆娑幻一場。地歷三秦持簜節,塵揚百劫感滄桑。鑒空人影留清照,月印禪心在上方。我仰先生堅晚節,白華庵外吊斜陽。

讀這首詩時,我不知怎么的,會想起楊騷的詩歌《殘夜曲》:

一聲聲,

滿都霖,

人喲孤影,

你病了深!

孤云拖著影,

燈光殺死影,

哦,縹緲!

哦,冷清!

醉倒路旁的兄弟,

且慢醒!

寒風要帶雪來,

冷雨淋著你身。

喲!蒙著黑衣垂頭的過路人,

仰首看!

天空墜下一點小星星,

追去罷 ,過路人!

汪春源的詩是七律,而楊騷的詩是現代詩,我的這種聯想似乎有些荒唐,但我的確有這樣的聯想。

20世紀90年代的某一天,我陪同外地朋友參觀漳州古城香港路楊騷故居,走著走著,突然想起離這里不遠的振成巷汪春源故居。建議客人參觀楊騷故居之后,到汪春源故居去走走,得到朋友的熱烈響應。

和在楊騷故居一樣,在汪春源故居,我的介紹同樣得到朋友的贊許,使我的虛榮心得到很大的滿足。