“急銷”與中醫藥

林長華

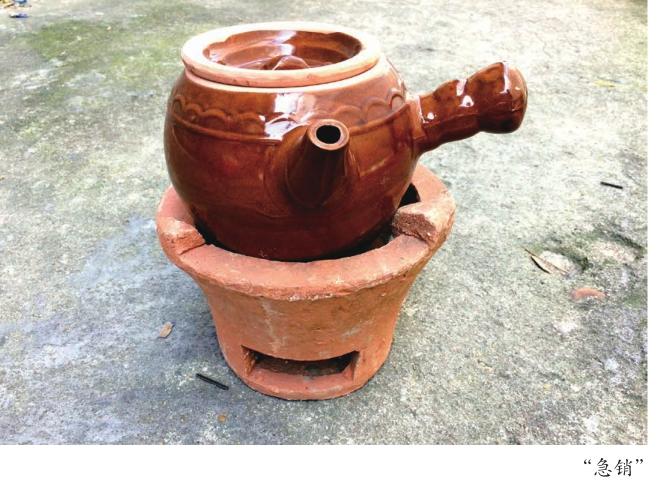

民間有這么一道猜日用品的謎語:“頸長嘴小肚子大,水深火熱受煎熬。咸酸苦咸全嘗到,病魔見了拔腿跑。”這道妙趣橫生謎語的謎底,便是日常生活中人們所熟悉的藥鍋。每個人一生中難免會遇到頭熱肚疼的,對中醫藥特別有感情的家庭幾乎都置備有陶瓷藥鍋。

提起藥鍋的歷史,離不開我國陶瓷業的發展,再者就是與古今的服中藥習慣有關。在中草藥發明之初,先人們服用中草藥是放在口中咬嚼吞咽的,這種服藥方法不僅不科學,而且口感不好,副作用大。陶瓷盛器發明后,古人逐漸改用草藥加水煎煮成湯液。史傳,湯液是3000多年前商湯的宰相伊尹創制的,魏晉時期醫學家皇甫謐在《甲乙經》中就提到:“伊尹以亞圣之才采用神農真人草以為湯液。”

古往今來,藥鍋的形態不一,叫法也因地而異。在福建省漳州地區和同風共俗的彼岸臺灣,人們習稱藥鍋為“急銷”。至今,有誰到日雜店說要買藥鍋,很可能店員會搖頭擺手說“沒有”。要是說買“急銷”,店員便心領神會了。這種陶瓷藥鍋形狀笨拙,頸口細短,散發著一股特殊的泥土芳香,雖非精工細作,卻很耐用,任憑烈火燒煮熬煉也很少爆裂。“急銷”名稱由來民間有此傳說:宋代景祐年間,漳州一帶瘟疫流行,疫區人亡田荒,一片蕭索慘景。樂施好善的漳州籍名醫吳夲自發帶領徒弟采藥施治,由于當時疫區患者太多,老百姓所用的藥鍋太雜,質料不一,以致有的產生副作用。吳夲聞悉,心急如焚,他連忙趕到與漳州毗鄰的粵東聯系燒制了一批陶質藥鍋,投入市場以應急需。當時,老百姓聞“藥”色變,不愛稱其為藥鍋,再說當地民間喜歡討口彩,也不喜歡叫藥鍋,經銷的商販也一時擇不出個恰當名稱。吳夲見他們踟躕遲疑,臉呈難色,就對他們說:“眼下此物正急著用,你們也急著銷出去,就姑且叫‘急銷吧。”大家認為有理,從此,“急銷”作為藥鍋的別稱,便在方言相通的漳州和臺灣民間叫開了,一直沿襲至今。

有人認為“急銷”名稱是“急須”演變來的,這也是有根有據。《國朝典故》卷之八十,明代陸容撰《菽園雜記》(八)中就記載:“急須,飲器也,以其應急而用,故名。”北宋福建茶人、曾任禮部尚書的黃裳在《龍鳳茶寄照覺禪師》詩中寫道:“寄向仙廬引飛瀑,一簇蠅聲急須腹”,詩下自注:“急須,東南之茶器。”。唐代,飲茶方式主要以煮茶法或煎茶法為主,急須就是用來煮茶的一種茶器,所以把壺嘴做的很高,以免茶湯溢出;將直柄做成中空,則是便于插入導熱慢的木棒,以免倒茶時燙手。不論是煮茶還是煎茶,茶都是要煮的,而“急須”恰恰就是當時的煮茶容器,整個壺都放在火上燒。至今漳州地區也有人稱這種壺為“急燒”或“急燒仔”。其實,閩南語“急銷”與“急燒”是諧音的。急銷也是閩南人熟悉的日常用具,如女人分娩男孩,她或家人不直接回答親友詢問,有的習慣含蓄地說:“生一個急銷。”這是由于“急銷”有柄,被用來形容男性的生殖器。

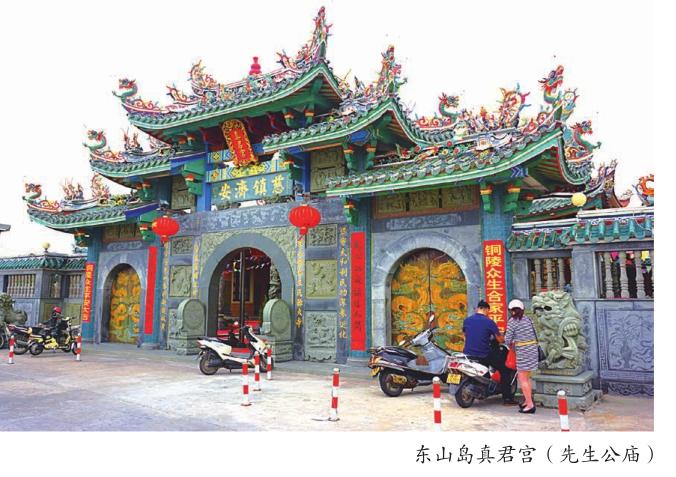

臺灣的“急銷”是隨著古代漳州移民傳過去的,時下,在臺灣民間熬煎中藥的“急銷”,無論造型、色彩和大小,仍然保持著當初從大陸祖家地傳入時的模樣。漳州和臺灣人對吳夲先生倍加崇敬,老百姓尊稱他“先生公”。在古代,漳州和臺灣人通稱醫生和教師為“先生”,并非所有人都可稱為先生,直到今天民間仍有此遺風。福建東山島漁人碼頭附近有一座氣勢恢宏的真君宮,該廟始建于明天順二年(1458),供奉的就是吳夲,自古以來當地人習稱“先生公廟”。

海峽兩岸應用陶質的“急銷”煎藥稱得上是中藥史上的一次革新,中藥經過“急銷”一番煎熬等于進行了一次消毒,既科學又衛生。煎煮后的藥物有效成分能夠更好地溶解出來,還可以減少某些藥物的毒性與副作用,而且多種藥物可以在“急銷”煎成復方,發揮多方面的療效。特別是閩臺地區這種“急銷”用高嶺土燒制,煎藥不會滲漏,寒冬臘月置于高溫火爐煎藥也不易爆裂。

說“急銷”,不能不順帶說點煎中藥的小常識。一般說來,煎中藥應該蓋著煎。含有揮發性成分的中藥,如薄荷、藿香、紫蘇葉等更應加蓋,并在短時間內煎好,以免有效成分揮發降低藥效。對于一些貴重藥品,如人參、鹿茸之類,也一定要蓋著用文火緩緩煎煮,以便使有效成分充分釋出。有些中草藥重量輕,體積大,如金錢草、夏枯草、白通草、絲瓜絡等,加蓋煎煮往往會使藥湯溢出,喪失藥效。所以應開蓋煎煮,并隨時攪拌以便煎透。此外,每次煎藥后要將藥鍋底部的藥垢清洗干凈,在重新煎藥時才不會煎焦,也不會因為其他中藥相克,影響藥效或引起不良反應。

在漳州地區,經銷陶瓷的日雜行業,對“急銷”的存放不是那么掛心,他們從不顧慮是否會被偷。當地人忌諱個“藥”字,總習慣將藥湯說成是“茶”,煎中藥就叫煎茶,吃中藥湯叫“吃茶”,其實茶有治病的作用,最早就是一味藥。《神農本草經》中云:“神農嘗百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。漳州人幾乎每天都要泡飲工夫茶,家庭中孩子們自小耳濡目染,愛上工夫茶,人們形容他們是在工夫茶的海洋中泡大的。因為濃濃的工夫茶顏色與中藥湯沒什么差別,做家長的哄騙小孩子喝中藥湯,習慣說是喝茶,一來消除孩子的恐懼心理,再者忌諱那個不吉祥的“藥”字。自古以來當地人一直將藥鍋稱之“急銷”,把不用藥鍋當作一種美好的愿望。民間還習慣將藥渣倒在家門口或過路旁,相傳,這也與被北宋皇帝御賜為“保生大帝”的名醫吳夲有關。吳夲成名后,求診問藥者絡繹不絕。有一年瘟疫肆虐,找吳夲開方配藥者使他應接不暇。于是,他想出妙策,叮囑前來求診者把中藥廢渣倒在行人過往路口,讓時疫患者自己取樣到藥鋪抓藥,省得求醫周折,于是漸漸形成風俗。另有一版本說,有一次吳夲路過漳州某地,發現藥渣里的藥物配方錯誤,當即找到患者家,說明來意,另開處方。幾天后,患者痊愈了,此事流傳開來。從此,人們將藥渣倒在門前,以使有配方錯誤的地方能被過路良醫發現,從而得到糾正。倒藥渣于街路門前誰先倡行,雖有多種版本,但筆者還是認同懸壺濟世的“先生公”。于今而言,其做法確實有礙雅觀,不值得提倡。但在缺醫少藥的古代,此風甚烈,廣被贊揚,被認為是普及宣傳醫療衛生的好形式,同時也使希望早日康復的患者得到精神安慰。

時下,有些醫藥商店、診所、醫院急患者之所急,同時,也為了防止盲目煎中藥,開辟了代煎中藥項目,既方便患者,又能按正確的煎藥要求去做,此舉可謂開啟了新風。這正是:小“急銷”除疾祛病,代煎藥救死扶傷。新風尚宜興宜倡,舊陋習應除應刪。