淺談小說意蘊解讀的結構化策略

熊榮

摘 要 小說意蘊是中學小說鑒賞中的最大難點,而從何入手,又是難點中的難點。本文結合具體文本,力圖探索出關于小說意蘊鑒賞的簡便操作方法:基于聯系的觀點,通過梳理小說意象,理出小說意象間的聯系,把握事物聯系間所產生的意義,從而挖掘出小說豐富的意蘊。

關鍵詞 小說鑒賞;小說意蘊;小說意象

小說教學本質是小說解讀方法的教學,因此,意蘊教學實質就是意蘊解讀方法的教學。而意蘊,由于文學的話語蘊藉屬性特征,使意蘊潛隱于作品的話語體系中,而具有含蓄、含混的特點,它是一個豐富的含義體系,而不是單一的主旨或主題。有學者認為:“深層的意蘊不同于小說中的人物、故事、情節等諸因素,它是一種搖曳的氣氛、一種迷離的色調、一種縹緲的意緒。”①所以似乎只可領悟,卻難以明示。怎么挖掘呢?“時代、歷史、文化、政治、倫理道德等各種社會因素,都可能使小說的意味多樣化,這不失為一種研究視角”。②袁國超在《立足文化高度,探究文本意蘊》一文中,也提出從文化傳統、文化背景、文化精神、文化心理幾個方面來探究文本意蘊。③但這些僅僅是分類和視角,并不具有方法論上的價值。西方結構主義文學理論就此作了很深的探討,但是,它對中學生來講,就復雜艱深了些。下面,結合西方相關理論,聯系具體文本,力圖為解讀小說意蘊尋找出一種相對簡便和可操作的方法。

一、意蘊解讀的理論基礎

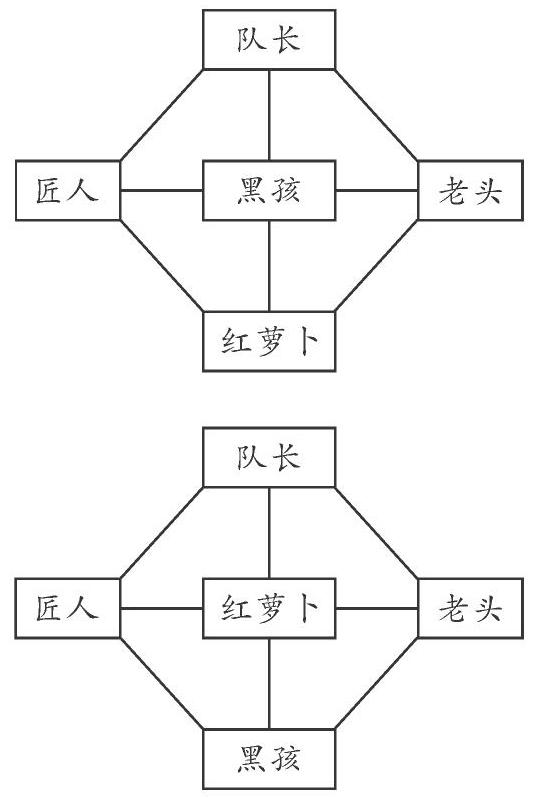

一切事物,包括人,其獨特性、價值和意義是在與其他事物的聯系中獲得的,并且取決于各種關系,也只能在各種關系中體現出來。“整體結構中的每一部分的轉化,都是由結構中其他部分的彼此制約決定的。各組成部分只有在結構的整體中起到構成作用”,才具有存在的價值,“由于彼此間的制約關系,結構中某一構成的變化,也必然引起其他各部分的變化”。④著名學者楊義曾提出:“結構順序安排某一人物事件于某一位置,同時它也就賦予這一位置上的人物事件與其他人物事件以特定的關系,從而賦予它以特定的意義和功能。位置變了,關系也就變了,意義功能也隨之改變。”⑤他強調了結構順序的位置對意象(小說中的人、物、環境等要素)功能和意義的決定性作用,也指出了意象與意象相聯系,會具有不同的功能,產生不同的意義。例如,捕捉到大馬林魚,是圣地亞哥成功的表現,作為漁人的老人,他以捕捉到大馬林魚為榮,并從中獲得了強烈的成就感,這體現了他對成功的不懈追求,而他不屈不撓、敢于斗爭的精神,主要是在捕捉大馬林魚、與大鯊魚搏斗的過程中體現出來的,而不是他與船和與小孩子的關聯中體現出來的。

同時,聯系是世界萬物存在的基本狀態,一切事物總是與其他事物互相聯系互相影響而存在。維特根斯坦認為:想象的世界與真實世界都具有共同的形式,這種形式是由客體構成的,“客體在原子事實中,像鏈條的環節一樣地互相連結著。” ⑥小說作者者就是抓住這種形式狀態,把客體(對象)重新編織,讓人與人、人與物、物與物等意象產生新的關聯,重構其存在方式,賦予其新的特征,使之生成新的意義,以此表達自己的情感態度。從聯系的觀點出發,把握意象之間的關系,抓住相互間的影響,探究這些意象為什么有這樣的言行、心理、狀態、特征,進而挖掘其更深層的意義,如果情感態度、格調等,這些基本上構成了小說意蘊的主要方面。

小說在創造人物形象的時候,通常會把焦點集中在某個主要意象上,以此展開敘事,設置情節。因此,為了使關系有序化,讓意蘊分析具有明晰的視角和指向,一般需要確定一個中心意象。

二、結構化解讀的文本操作

在此,試以人教版《語文選修·中國小說欣賞同步解析與測評》中所選《透明的紅蘿卜》第6章黑孩被小鐵匠叫去偷蘿卜和黑孩挨打的情節為主要例子,探討該方法的基本操作。

黑孩是故事的中心意象(也可把紅蘿卜確定為中心意象),首先考察黑孩的基本情況。“黑孩穿上了一件包住屁股的大褂子,褂子是用嶄新的、又厚又重的小帆布縫的。這種布非常結實,五年也穿不破。那條大褲頭子在褂子下邊露出很短的一截,好像褂子的一個花邊。黑孩的腳上穿著一雙嶄新的回力球鞋,由于鞋子太大,只好緊緊地系住鞋帶,球鞋變得像兩條丑陋的胖頭鲇魚。”作為兒童的黑孩原本是到工地上掙工分的,他無名無姓,無父親,只有一個惡惡的后娘。這種有點滑稽的穿著反映了黑孩的貧窮,讓人感到有些莫名的辛酸。當然,黑孩的其他特征會在與其他意象的聯系中陸續體現。這也是分析小說意象特征的一個方法。

黑孩與石匠、鐵匠。匠人是成人,他們可以隨意差遣黑孩。“黑孩,好徒弟,救救師傅吧,去拔個蘿卜來……”這是小鐵匠的使喚聲。“‘黑孩,聽到了嗎?你師傅讓你去干什么?一個老石匠用煙袋子戳著黑孩的背說。” 小鐵匠可以任意打罵他,他們可以隨時命令、支配黑孩。但是其言行舉止并不是絕對的冷漠與無情,仍然透露出成人對黑孩一點點愛憐,這種愛憐很隱蔽,被某種冷漠的空氣所阻隔和掩蓋。

黑孩與老頭、隊長。“隊長睡眼惺忪地跑到蘿卜地里看了看,走回來時他滿臉殺氣。對著黑孩的屁股他狠踢了一腳,黑孩半天才爬起來。隊長沒等他清醒過來,又給了他一耳巴子”,質問黑孩“誰讓你來搞破壞?” 還罵“小兔崽子”“他娘的”,最后還把“黑孩的新褂子、新鞋子、大褲頭子全剝下來”。隊長的這一系列言行幾乎沒有一絲憐憫,作為一隊之長的成年人,對一個兒童,竟然如此簡單粗暴甚至充滿了敵意。而這樣的行為在當時恰恰是較為普遍的。

這兩對關系,說明在集體公社的時代,人與人之間的關系,因為現實利益的需要,忽略個體的需求,而可能缺乏應有的同情、理解和人性關懷,更多的是冷漠與無情。

反過來看這對關系中被打罵的黑孩,“黑孩迷惘的眼睛里滿是淚水”“黑孩的眼睛清澈如水”“黑孩的眼睛里水光瀲滟”“兩行淚水從黑孩眼里流下來”“黑孩的嘴唇輕輕嚅動著”。黑孩的一系列反應是作為一個兒童的反應:“迷惘”說明黑孩不明白自己為什么挨打;“眼睛清澈如水”說明黑孩的內心是純潔的,他本來就不是在“搞破壞”——從他不斷拔蘿卜來看,他是在尋找美好的東西,沒覺得自己做錯什么事;流下了眼淚,說明感到非常委屈。這揭示了成年人的內心世界與孩子的內心世界是不同的,甚至是不相容的:成年人無視黑孩是一個兒童,不去了解其內心世界,兒童也無法理解成年人的世界。這反映了兒童與成年人的隔膜:兒童有兒童的天性,它本來就是天真純潔無暇的。