基于低影響開發的礦坑廢棄地生態景觀改造設計

——以新密市張溝村為例

付滿意

(信陽農林學院 林學院,河南 信陽 464000)

1 引言

20世紀80年代以來,隨著國家對礦產資源的需求迅速增加和礦業經濟的迅速發展,導致大規模的土地和植被遭到破壞,生態系統面臨著嚴峻的發展挑戰[1]。目前中國的城市化逐年提高,隨著國際產業的轉移趨勢,各個地區都在積極的調整產業用地布局,改善經濟結構。全國大大小小的礦業型地區轉型后,如何對待曾經的廢棄礦區,如何對待鄉村幾代人不能磨滅的工業時代的記憶,如何對待礦業廢棄后的生態環境[2,3],是今后一個時期需要面對的迫切問題。

2 場地介紹與前期分析

2.1 場地區位

張溝村位于嵩山余脈的低山丘陵區,地理位置優越,是鄭州二七區與新密市的接壤地,交通出行尤為便利(圖1)。場所早期地形為山前洪積傾斜平原,后經流水切割形成崗丘狀地貌。

2.2 歷史發展

隨著時代的進步,張溝村的主導產業由傳統農業逐步轉向采煤業,但環境也日益遭受破壞。2012年前后,伴隨國家產業政策的調整,煤礦關停[5],張溝村的發展遇到瓶頸與危機。

2.3 面臨問題

張溝村現今發展主要面臨三大問題。一是當地經濟結構由傳統農業轉型為工業后,生態環境受到逐步破壞;二是由于政府政策調整,煤礦產業沒落,經濟下滑[4];三是基礎設施較差,缺乏完善。

2.4 場地資源

自然資源:場內自然資源豐富,植物生長良好,古樹參天。場內有兩條因為煤礦開采導致地質塌陷的深溝,經過自然演替和人工干擾,溝內遍植次生林,溝內有天然泉眼,淌有溪水。

圖1 研究區區位

文化資源:傳統文化根基深厚,以忠孝禮儀為核心的儒家傳統思想和傳統文化在此得到延續和發揚,形成了村莊平和安寧的氛圍。

建筑資源:民用老房屋建筑群聚,外觀歷史韻味濃厚,大部分可經過修繕用于旅游業生產。采礦遺留建筑零星散落,煤礦運輸場臨路而建。場地中心的張氏祠堂具有300年歷史,是整個場所的建筑核心。

農業資源:村莊除了煤礦開采外,還保留著大片土地用于農作物生產。小麥,玉米,棉花等作物仍然是當地農業生產的主要經濟來源。此外場地周邊地區有成片果林種植,但場內果木較少且稀疏,缺乏統一管理。

2.5 場地分析

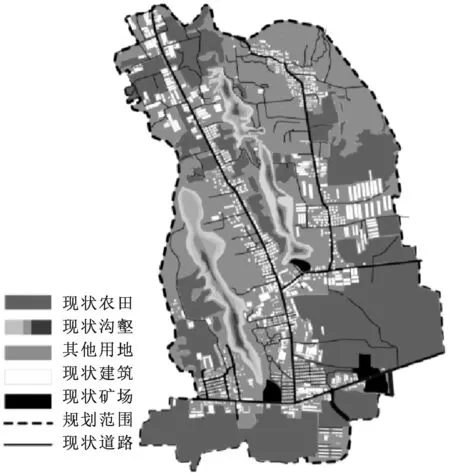

基于前期實地調查結果和場地現狀資源的統計,概括出場地現狀用地使用情況和植物覆蓋度,場地先天綠化面積優良,除現狀建筑等硬質用地以外,農田和人工疏林占據主要面積(圖2)。

村落臨路呈線狀分布,較為集中。現狀礦場位置適用于活動廣場建設。兩條溝壑內植物層次豐富,動物物種較多。

圖2 現狀用地

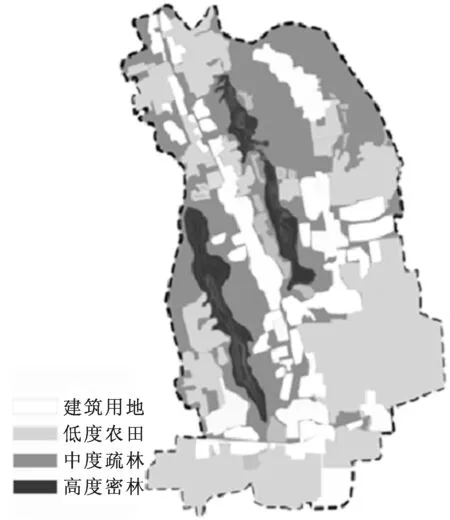

圖3 物種豐富度

場地生態優良區域中的溝壑物種豐富度較高,且因為雨水匯集和天然泉眼致使溝內常年存有積水,可考慮改造成濕地系統。彌補該區域對人類活動較為敏感的短板。現狀農田大面積保留用于農作物生產,部分農田改種油菜花一類的景觀花田。人工疏林改造優化后用于造景游覽(圖3)。

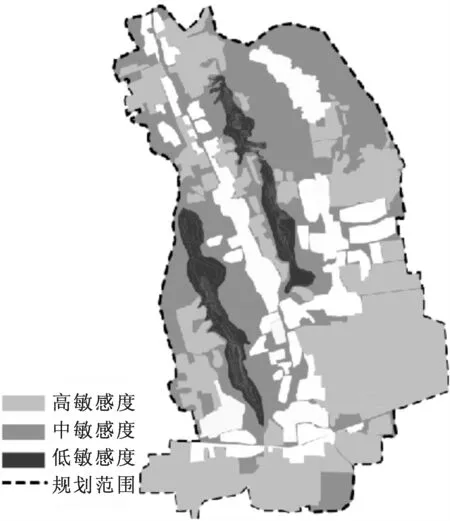

環境影響度主要是周邊居民對于兩條溝壑的人為干擾,生態環境高敏感度的區域對其高度保護,輕度開發使其自然發展,加快自我調節。生態環境低敏感度的區域用于高度造景開發,通過人為干預加快調節。適宜中度開發區域用于增設農業旅游項目,加強場地經濟結構(圖4、5)。

3 新密張溝村改造設計方案

3.1 設計思路

針對張溝村現狀和現存問題解決辦法,以場地前期分析結果為設計基礎,以充分利用場地現有資源為前提,對張溝村進行改造設計。設計思路主要從4個方向出發:對生態環境進行人工修復,自然保育;對人文進行繼承和發展;對建筑進行修復保留,經濟生產;對農業進行管理調整,發展觀光農業。整個場地本著低影響開發的原則,以改造修復,調整優化為主,對現狀做最大限度的保留,避免大面積工程施工,破壞村莊原有風貌。

圖4 生態環境敏感度

圖5 適宜開發度

3.2 場地規劃設計

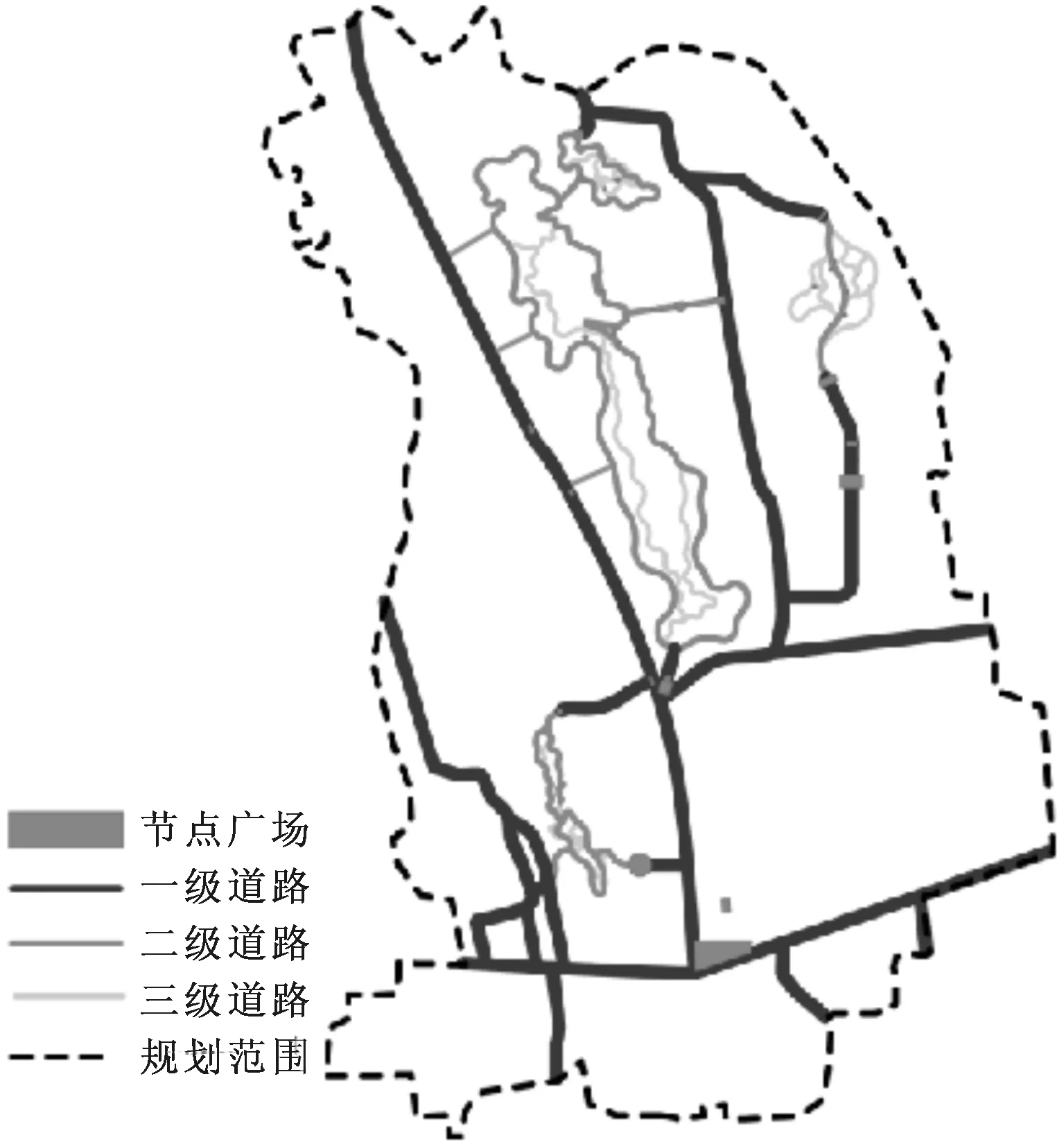

改造方案中的道路設計主要以原有道路為一級道路,減少對村莊原有布局的破壞。圍繞改造的不同區域設置二級三級道路,滿足游人游覽出行(圖6)。

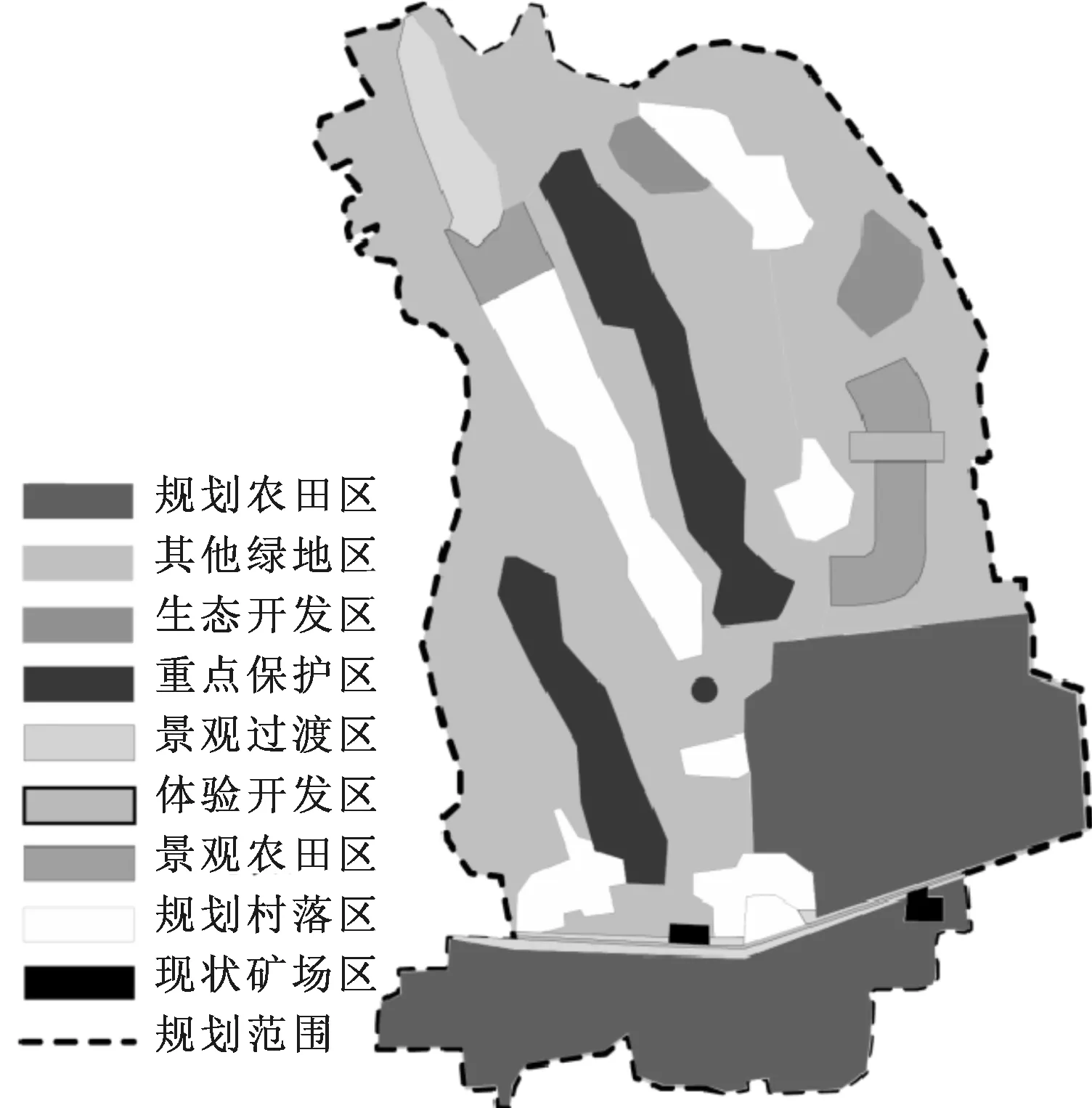

依據前期場地分析對張溝村規劃出九大區域,各個區域功能明確又相互聯系,為總體平面設計劃分方向。規劃農田區,體驗開發區和生態開發區滿足經濟生產,規劃村落區滿足人們居住的同時可投入商業生產。景觀農田區和重點保護區滿足生態需求和造景需要(圖7)。

3.3 總體設計

張溝村總體改造設計主要從4個方面開展。

自然資源上,通過采用植物造景對溝壑進行生態修復和景觀營造,溝壑中的原有溪流和泉水進行濕地開發,建立濕地景觀系統,加快生態修復,林業資源整合,配以置石重構景觀。

圖6 道路設計

圖7 區域規劃

人文資源進行保留和發展,旅游旺季時期,可于廣場舉辦燈火展,風俗文化展示等文娛活動,發揚文化,宣講歷史,打造當地特色文化名片。

建筑資源上,原有村落保留改造,祠堂古建修繕保護,道路系統升級。礦場改造成紀念廣場用于舉辦活動。采礦時期塔樓修繕加固,改造成觀景塔樓。其他采礦遺留設施進行改造美化,移至場地各處用作景觀小品。升級改造原有居民建筑內外環境,為當地居民提供一個舒適,整潔的居住環境和經商場所。

農業資源中,原有農耕土地大部分保留生產,作為第二產業來應對旅游淡季。個別面積較小或較分散的農耕土地改造成花田,營造景觀的同時也可對作物進行加工銷售。原有果林統一管理,設立采摘區,供游客觀光采摘(圖8)。

3.4 核心景觀設計

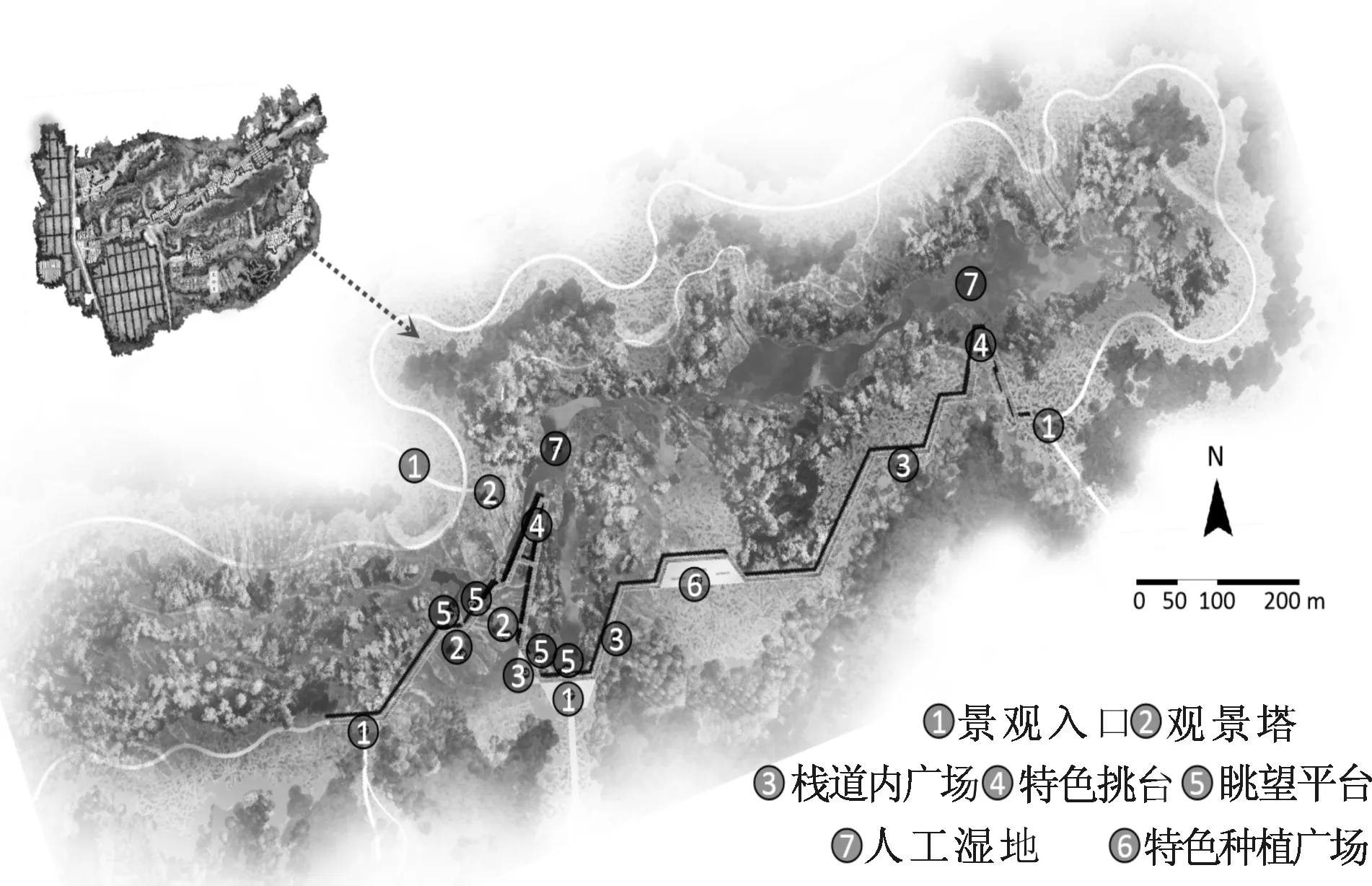

核心景觀區域位于場地中東部地區,是場地原有的兩條溝壑之一,因其受人類活動影響度較高,所以作為主要景觀改造的核心區域。通過人為干預能夠加快其生態修復。核心景觀東部水量較大,改造成濕地系統。西部地勢較低,水量較小,所以主要采用植物造景營造低谷景觀。

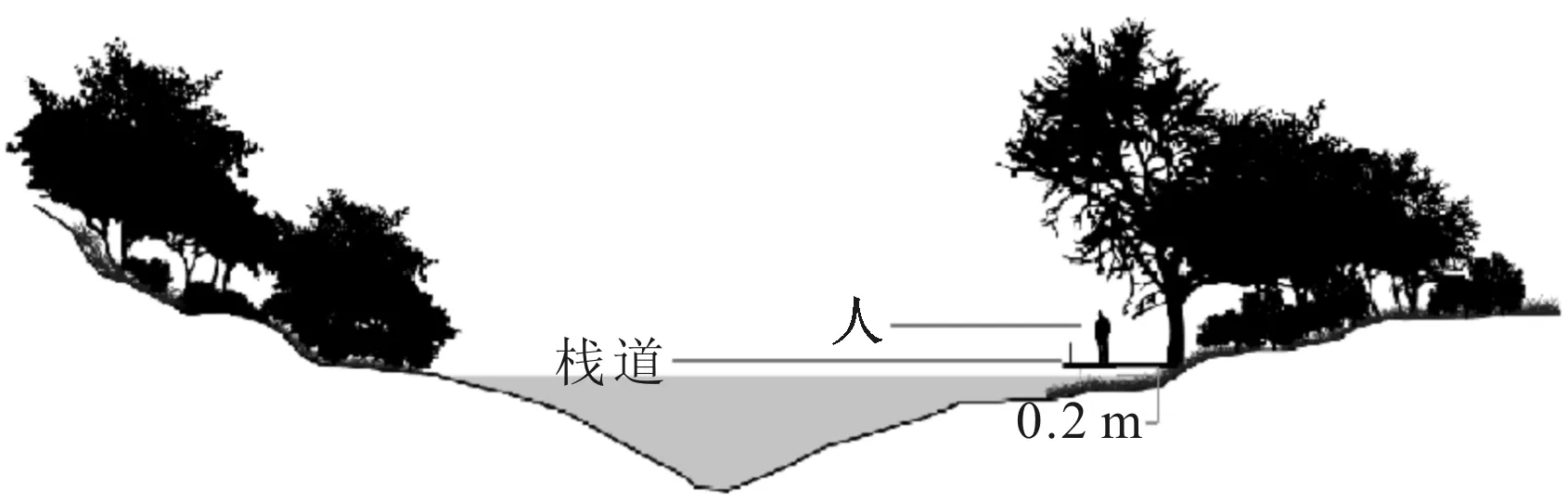

圖8 總平面

區域南部沿地形走勢建造木棧道,棧道結合挑臺用于游人游覽觀賞。區域內部有三處采煤時期遺留的瞭望塔,塔身完好,經過修繕之后作為登高觀景塔。棧道內外兩側建有小廣場,用于游人休憩,集散。棧道中部地勢平坦處建造特色種植廣場,加強景觀效果。

區域北部以大小游步道依溝壑形狀而建,環繞溝壑與棧道相連接,形成一個包圍場地的完整環路(圖9)。

圖9 核心景觀平面

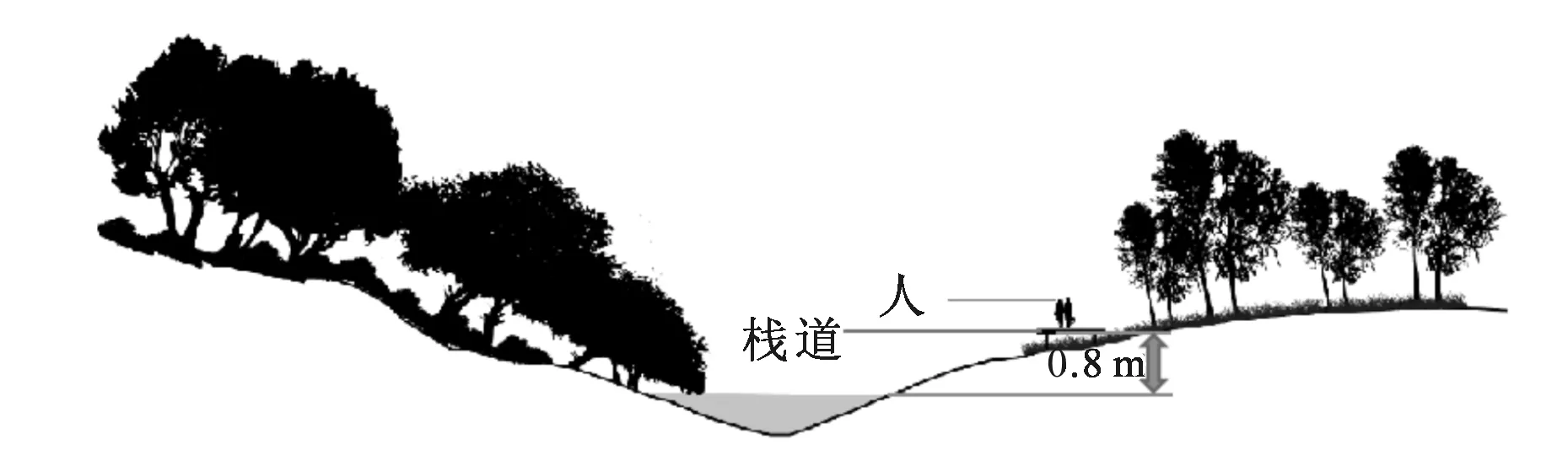

核心景觀中的木棧道基本串聯所有節點景觀,瞭望塔,內外廣場,眺望臺,特色挑臺都是沿棧道依次建造,隨著路線行進,逐漸看到全貌。考慮到地形原因給施工帶來的困難和外伸挑臺的布置,所以棧道采用折線型布置。觀景平臺和挑臺是全園最佳觀景點,視線開闊不受限制。可俯瞰溝壑景觀,或眺望遠方。核心景觀區域除設置木棧道和改造景觀塔之外,地形基本保持原貌,未做太大改動,避免大量土方施工帶來的環境危害,同時也能減少支出成本。

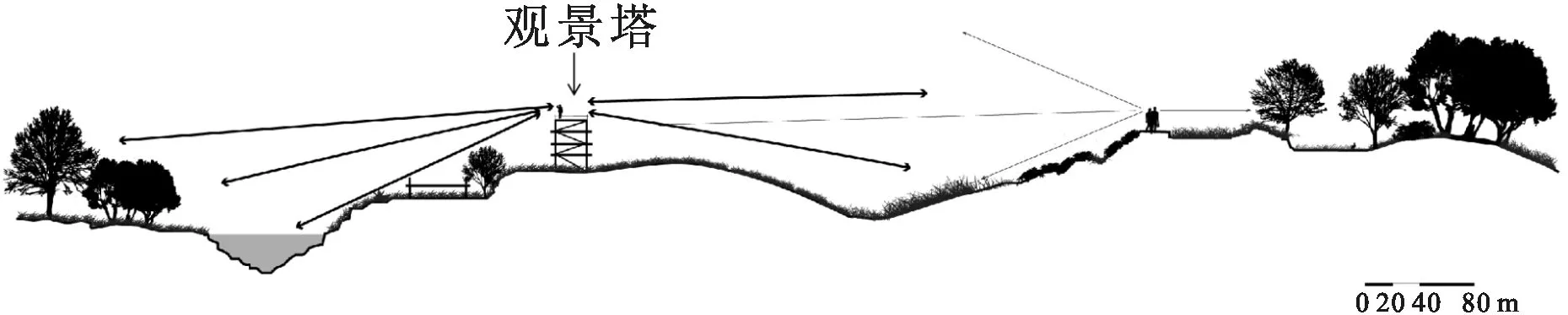

由于地形原因,右側棧道處的植物景觀與觀景塔形成對景,塔可觀景也可做景。觀景塔視線最佳,俯視角度不同景色也不同,還可平視窺看全園(圖10)。

圖10 觀景塔豎向視線分析

核心景觀中,春夏季,溝壑匯集,水位上漲。春季踏青可滿足人們親水習性,開啟發現之旅。溝壑兩側地勢較低,兩旁綠樹成蔭,場地形成小氣候,夏季避暑游覽,感受涼意習習(圖11)。

圖11 核心景觀中春夏季人與環境關系

秋冬季節,水位下淺,水面離棧道較遠,部分樹木枝葉舒朗,秋風蕭瑟,觀樹木蕭條之美,營造清冷的意境(圖12)。

圖12 核心景觀中秋冬季人與環境關系

3.5 種植設計

本地鄉土樹種雖然豐富,但是對于造景而言還不完善,本次設計提出鄉土樹種景觀化并引進特色樹種進行植物造景。但是造景設計中要考慮下、中、高層植物豐富景觀特色,增加層次感。

植物種植設計中采用春、夏、秋、冬各季節觀賞樹木,營造四季有景、三季有花的特點[5]。避免因為季節更替導致沒有可供觀賞的景觀植物。

造景選用樹種應便于管理、能夠體現鄉野特色。上層植物主要以秋色葉樹種為主營造秋天景觀;中層樹種主要以花樹為主烘托春季及秋季景觀;下層樹木以粗放草花地被為主,體現鄉野特色[6]。植物混植過程中要考慮習性,避免植物之間互相產生不良影響。

除造景需要之外還需要考慮引進漿果類、蜜源類、堅果類植物以吸引動物棲息,推動建立更加完善的生態系統。引進凈化水質類植物,處理水體污染,便于后期的管理和養護。

4 結語

新密市張溝村礦坑廢棄地生態景觀改造項目是在總體把握項目現狀及歷史文化的背景下,借助設計美學、生態學等理論,為修復當地被破壞的生態環境,推動當地經濟發展提供改造意見和建議。因地制宜的改造當地景觀為當地鄉民和游人提供休憩,游樂場所。

通過張溝村廢棄礦區的景觀再設計,生態意義上,可提高當地土壤的自身修復能力,利于該地生態系統的可持續發展,利于實現當地生態物種之間的循環流動性[7]。經濟意義上,能有效提高資源利用率。合理發展新型產業,緩解因礦業遺產對該區域經濟造成的負面影響,促進“綠色經濟”發展。社會意義上,為當地人群提供戶外活動場所,增加公共綠地面積,緩解城市綠地使用壓力。文化意義上,礦區的改造保留,對于人們了解工業歷史、傳承當地文化、思考人與自然等方面有積極的作用。