胃間質瘤內鏡下切除與腹腔鏡手術的對比分析與安全性研究

周睿彤,余韜,羅亮

(1.中山大學附屬第七醫院 重癥醫學科,廣東 深圳 518000;2.中山大學附屬第八醫院 消化內科,廣東 深圳 518000)

胃間質瘤(gastric stromal tumor,GIST)是指原發于消化道的間葉組織腫瘤[1],也是消化道最常見的間質腫瘤[2],其中發生于胃內最常見約占70%[3]。根據國外長期隨訪依據,胃間質瘤目前已被證實具有惡變潛能[4-6],對常規放化療不敏感,因此切除病變是首選的治療方法[7]。治療主要包括外科開放手術、腹腔鏡手術、內鏡下治療以及藥物靶向治療。目前治療方式選擇主要依賴于普通內鏡或超聲內鏡下所判斷腫瘤的大小、腫瘤浸潤深度、生長方式[8]對病灶危險程度進行前期評估。目前對于5 cm 以內的小型胃間質瘤,尤其對于2 cm 以下的胃間質瘤即胃小間質瘤,同樣有惡變潛能,因此一般認為一旦發現就建議切除[7,9],方式上一般選擇內鏡下或腹腔鏡切除。隨著內鏡技術的發展,消化內科內鏡粘膜下剝離術(endoscopic submucosal dissection,ESD)是常見的對于胃間質瘤主要治療的方式,尤其廣泛適用于腔內生長、2 cm 以內的胃間質瘤。但到底選擇哪種方式更好,國內尚缺乏相關安全性、合理性評估。美國國立綜合癌癥網絡(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)指南認為2 cm 以上的胃間質瘤建議外科切除[10],但從已發表的文獻看,2~5 cm 的胃間質瘤內鏡下切除效果也尚可。隨著內鏡技術的發展成熟,內鏡下全層切除術(endoscopic full-thickness resection,EFR)基本可以替代外科手術完成對于腔外生長型的胃間質瘤的治療同時適用于一些較大的間質瘤切除,但術后療效、圍手術期情況、預后等情況仍有待進一步探究[11]。總之,從已發表的文獻來看,與腹腔鏡手術相比,內鏡治療具有創傷更小、耗時更短、術中出血更少、胃腸功能恢復更快的優勢,療效與腹腔鏡相近。但筆者發現相關文獻所納入的樣本量較少,隨訪時間短,因此關于內鏡和腹腔鏡這兩種微創手段獨立治療胃間質瘤的圍手術期及預后對比研究受局限[11-13]。對于小型胃間質瘤(5 cm 以內)治療方面選擇內鏡手術還是腹腔鏡手術,并沒有定論。本次研究就中山大學附屬第八醫院近4 年來5 cm 以下的已行胃間質瘤手術的患者就內鏡手術組與腹腔鏡手術組進行比較分析,針對臨床特點、圍手術期并發癥、術后病理、術后隨訪等多角度評估,擬對于5 cm 以內小型胃間質瘤探尋最佳的治療方式。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析近4 年在中山大學附屬第八醫院收治的胃間質瘤患者,并在本院消化內科、普外科經內鏡或腹腔鏡治療,術后病理及免疫組化確診為胃間質瘤患者的相關臨床資料。納入標準:①年齡18~75 歲;②術后病理及免疫組化確診胃間質瘤;③患者愿意入組該研究,依從性較好;④胃間質瘤瘤體最大直徑≤5 cm(病理大小)。排除標準:①合并有嚴重的心肺腎器官功能障礙;②有嚴重或不可治愈的一些傳染病;③有胃腸道惡性腫瘤;④合并其他惡性腫瘤并接受過放化療;⑤服用過伊馬替尼。

1.2 觀察指標

1.2.1 基線資料 患者性別、年齡、病灶部位等。

1.2.2 圍手術期 包括手術部位出血、穿孔等并發癥,記錄手術時間、術后住院天數以及術后出血、發熱、腹膜炎等并發癥出現情況。

1.2.3 術后隨訪 隨訪截點時間2019 年1 月1日,電話隨訪入選患者一般情況,內鏡中心調閱患者本院門診超聲內鏡(EUS)、內鏡情況。評估兩組術后手術部位胃間質瘤復發、轉移、醫源性潰瘍發生等相關指標。

1.3 統計學方法

所有數據使用SPSS 19.0 軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩樣本比較,先行方差齊性(F檢驗)檢驗,方差齊性采用t檢驗,若方差不齊則行t'檢驗;計數資料以百分率(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象一般資料比較

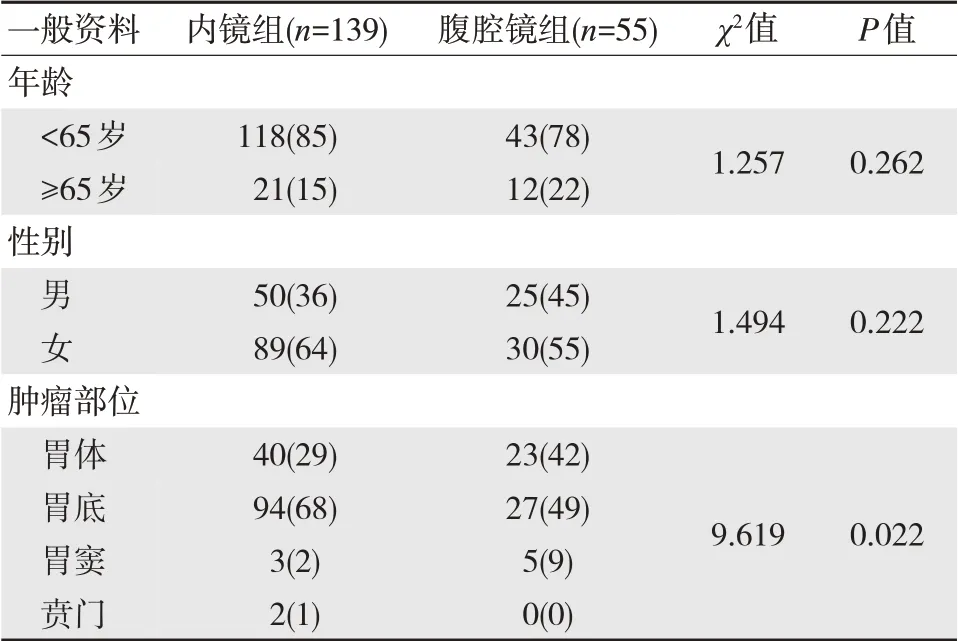

本研究共納入194 名胃間質瘤患者,其中139例行內鏡下治療為內鏡組,55 例行獨立腹腔鏡治療為腹腔鏡組,兩組年齡、性別比較差異無統計學意義(P>0.05);各組胃間質瘤最常見部位為胃底(68% vs.49%),其次為胃體(29% vs.42%)。見表1。

2.2 病理特征比較

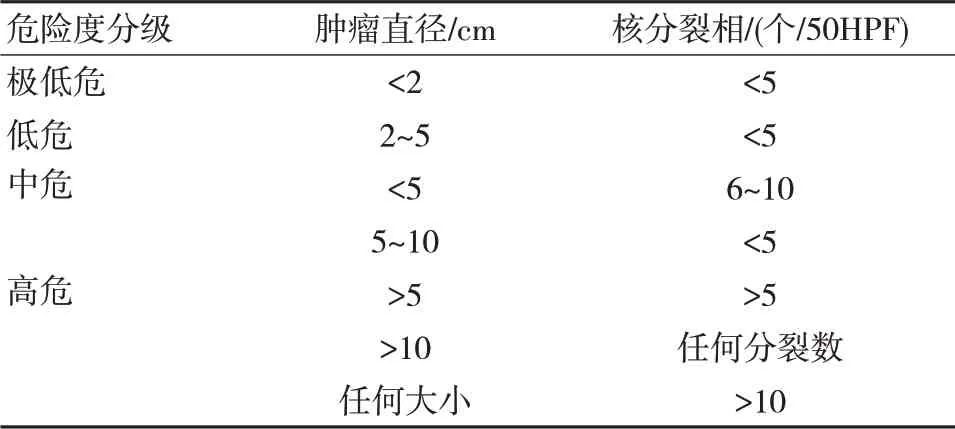

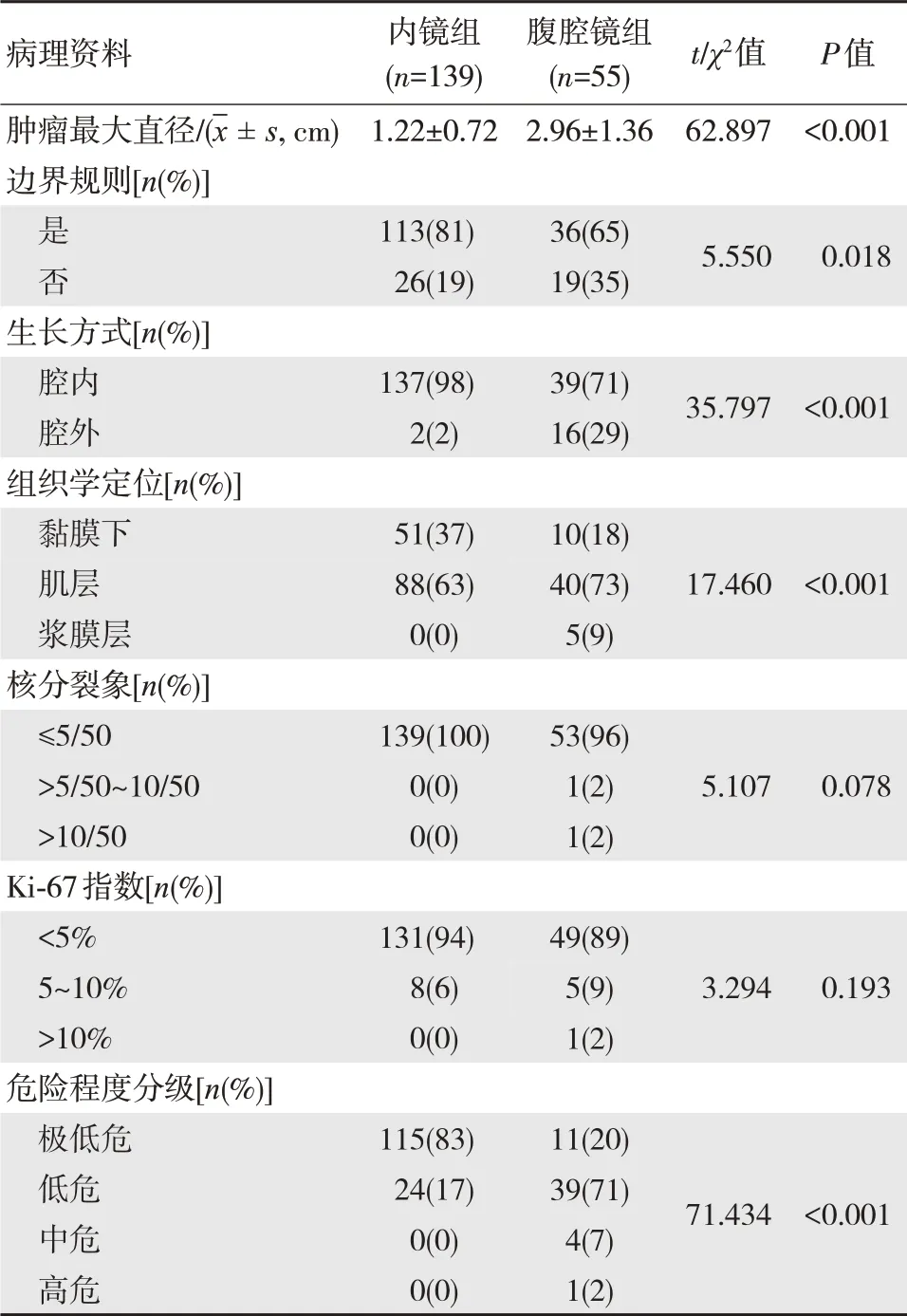

胃間質瘤危險度以Fletcher 分級標準[14]分級,見表2。術后病理核分裂相、Ki-67 指數在內鏡組和腹腔鏡組間差異無統計學意義(P>0.05);腹腔鏡組瘤體直徑大于內鏡組,兩組間差異有統計學意義(P<0.05)。瘤體邊界規則程度、邊界規則程度、危險程度分級以及生長方式上兩組間差異有統計學意義(P<0.05)。胃間質瘤組織學定位在兩治療組內差異有統計學意義(P<0.01),其中腹腔鏡組更多位于肌層。見表3。

2.3 兩組圍手術期情況比較

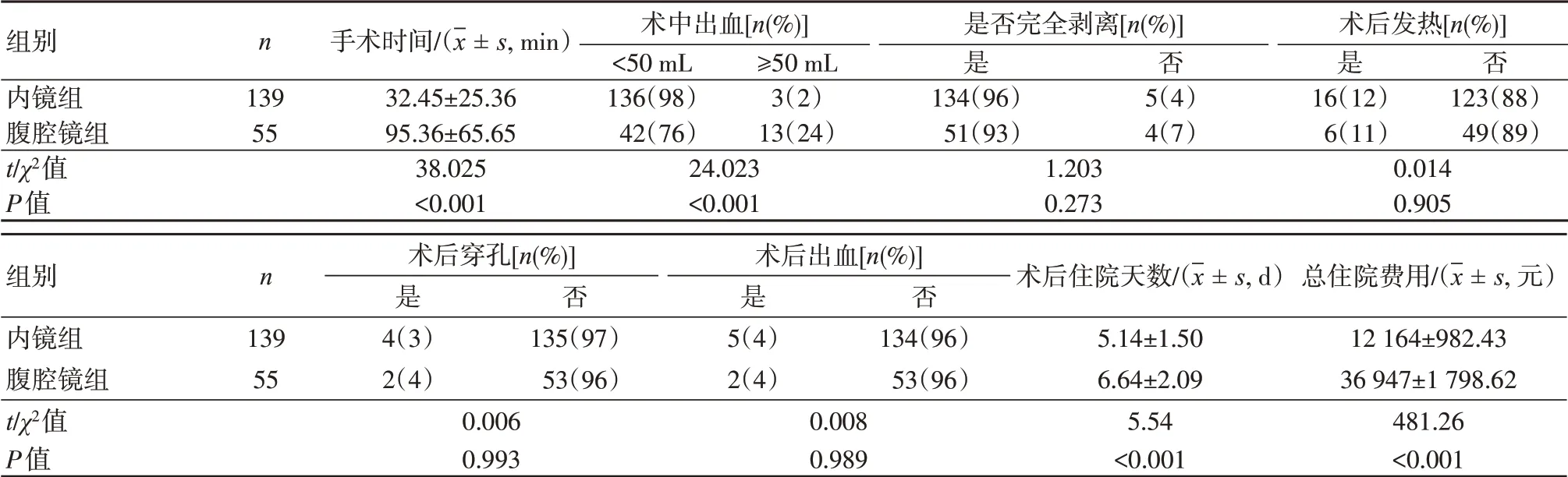

總體來看內鏡組手術時間、術中出血量、住院天數明顯少于腹腔鏡組,住院治療費用明顯低于腹腔鏡組,差異有統計學意義(P<0.01)。內鏡組2 例因基底寬大壁外生長,無法切除干凈;1 例胃底間質瘤惡變并竇道形成,手術未完全切除轉外科;2 例因瘤體脆無法剝離均轉外科開腹手術。腹腔鏡組1 例因大出血,3 例因瘤體無法剝離均轉開腹手術。兩治療組間瘤體完全切除率差異無統計學意義(P>0.05),術后穿孔、發熱、出血等并發癥情況組間比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表1 兩組一般資料比較 [n(%)]

表2 胃間質瘤危險度分級標準

表3 兩治療組病理資料

表4 兩組圍手術期情況比較

2.4 兩組術后隨訪情況比較

對于兩不同治療組進行至少1 年的隨訪,其中內鏡組隨訪時間12~63 個月,腹腔鏡組隨訪時間12~58 個月,各不同大小胃間質瘤組內,兩治療組隨訪時間差異無統計學意義(P>0.05)。隨訪過程中(中位隨訪時間:37 個月vs.32 個月)未發現復發、轉移病例,僅1 例內鏡組出現醫源性潰瘍,兩組均無因胃間質瘤死亡病例,差異無統計學意義(P>0.05)。見表5。

表5 兩組術后隨訪情況比較

3 討論

胃間質瘤是消化道最常見的間質腫瘤,目前已被證實確實具有惡變傾向,因此盡早診斷及治療尤為重要。由于胃間質瘤對常規放化療不敏感,術前無法病理確診及危險程度分級,因此手術治療是首選的治療方案[7],包括內鏡治療、外科開放手術及腹腔鏡手術。

近些年來,隨著微創外科理念的深入以及腹腔鏡手術、內鏡技術的進一步發展,傳統開腹手術治療胃間質瘤方式逐漸被腹腔鏡手術、內鏡治療所替代。對于5 cm 以內的小型胃間質瘤,往往會采用微創治療方式包括內鏡或腹腔鏡治療。關于內鏡和腹腔鏡這兩種微創手段獨立治療小型胃間質瘤的文獻樣本量較少,隨訪時間短研究受局限[11-13]。對于小型胃間質瘤(5 cm 以內)治療方面選擇內鏡手術還是腹腔鏡手術,并沒有定論[11-13]。

消化內科ESD 是常見的對于胃間質瘤主要治療的方式,尤其廣泛適用于腔內生長、2 cm 以內的胃間質瘤。而對于腔外生長型的胃間質瘤或一些較大的間質瘤切除,內鏡醫師采用EFR 完成治療[11]。首先關于手術安全性評估,內鏡治療主要并發癥為穿孔、出血、感染。穿孔是主要并發癥之一,有研究顯示對于2 cm 以上,病變位于胃體上部,腫瘤起源較深都容易出現穿孔[15]。本研究對于5 cm 以下的已行胃間質瘤手術的患者就內鏡手術組與腹腔鏡手術組進行比較分析兩治療組對比研究。本研究在術后并發癥方面發現術后穿孔(3% vs.4%)、發熱(12% vs.11%)、遲發性出血(4%vs.4%)等并發癥情況在兩治療組間差異無統計學意義,與國內李伏超等人研究報道[16]相一致。因此筆者認為兩種微創治療方式均有較好的安全性。研究中兩組術后內鏡組4 例出現遲發性穿孔,但經積極保守治療后癥狀好轉。有人質疑內鏡下切除是否容易出現穿孔以及腹腔感染,近年來隨著內鏡下縫合及金屬夾夾閉技術的成熟,上述風險已隨之降低,尤其內窺鏡金屬吻合夾(over the scope clip,OTSC)等方法普及使得術后并發癥大大降低[17]。對于圍手術期,內鏡組手術時間、術中出血量明顯少于腹腔鏡組。因此內鏡下瘤體剝離比腹腔鏡手術創傷更小,手術時間更少(32.45±25.36 vs.95.36±65.65),患者更容易耐受。腹腔鏡手術同樣作為微創技術,早期就應用于胃間質瘤的外科切除,尤其對于2 cm 以上腔外生長型瘤體。運用之初就有很多人質疑腹腔鏡切除過程中出現瘤體破裂引起腹腔種植,但隨著技術的成熟及密切隨訪筆者發現這種情況發生很少見。本次研究中腹腔鏡組未發現間質瘤腹腔種植情況。關于手術療效,本研究中內鏡組2 例因基底寬大壁外生長,無法切除干凈;1 例胃底間質瘤惡變并竇道形成,ESD 手術未完全切除轉外科;2例因瘤體脆無法剝離均轉外科開腹手術;腹腔鏡組1 例因大出血,3 例因瘤體無法剝離均轉開腹手術。本研究完整切除率內鏡治療組為134 例(96%),腹腔鏡組為51 例(93%)(P>0.05),兩種治療方式較外科開腹相比兩組均能保持胃結構的完整性及極大減少創傷。住院治療費用及住院時間內鏡組明顯低于腹腔鏡組。

有研究者認為胃間質瘤的預后因素和腫瘤邊界規則程度、Ki-67 指數,腫瘤大小等因素相關[18-19]。2002 年美國國立衛生署(NIH)對于胃間質瘤術后病理特點將其進行危險程度分級,推薦Fletcher 分級標準[19],主要評價指標是腫瘤大小及核分裂相,依次分為極低危、低危、中危、高危四個等級。其危險程度及預后的相關性已得到很多研究證實。本研究中高危患者只有1 例(1%),由于選取的腫瘤大小在5 cm 以內,因此大部分術后病理主要集中在中低危組。Ki-67 指數反映細胞增殖活性,指數與危險程度呈正相關,本研究Ki-67>10%患者占2%,均未經過伊馬替尼輔助治療。本次隨訪過程中未發現復發、轉移、以及因胃間質瘤死亡病例,與相關文獻研究相一致[18-19]。

綜上所述,對于5 cm 以內的胃間質瘤,與腹腔鏡手術相比,內鏡手術具有創傷更小、手術耗時更短、術中出血更少、胃腸功能恢復更快的優勢,療效及術后復發發生率與腹腔鏡相近。但筆者發現相關文獻樣本量較少,隨訪時間短,因此關于內鏡和腹腔鏡這兩種微創手段獨立治療胃間質瘤的圍手術期及預后對比研究受局限,期待多中心臨床研究,及更長時間的隨訪。