硫化銅/石墨烯的制備及光催化性能研究

邢亞均

(上海市紡織科學(xué)研究院有限公司,上海 200082)

目前,在比表面積較大的石墨烯表面負(fù)載一些半導(dǎo)體材料,是一種提高材料光催化性能的有效途徑[1-4]。Wang[5]、Zhang等[6]通過(guò)引入石墨烯作為光催化劑的基底,使光催化材料的活性位點(diǎn)及電子轉(zhuǎn)移速率得到極大改善,表現(xiàn)出更好的光催化效率。這是因?yàn)槭┎粌H能夠阻止光催化劑微粒團(tuán)聚,還能導(dǎo)出光生電子,加快電子轉(zhuǎn)移速率,抑制光生電子-空穴對(duì)的復(fù)合[7]。

本文通過(guò)溶劑熱法制備的硫化銅/石墨烯復(fù)合材料,將其作為光催化劑應(yīng)用于染料溶液中,通過(guò)少許的添加量,即可完成對(duì)染料溶液的吸附降解,表明其極好的光催化活性,在有色染料廢水的處理方面具有很好的應(yīng)用前景。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 材料與儀器

氯化銅(CuCl2·2H2O)、硫脲(CH4N2S)、1,2-丙二醇(C3H8O2)均為分析純;氧化石墨烯、陽(yáng)離子藍(lán)SD-BL染料均為工業(yè)級(jí)。

YZPR-250(M)微型高壓反應(yīng)釜;DHG-9075A鼓風(fēng)干燥箱;TGL-16B離心機(jī);BL-GHX-V光化學(xué)反應(yīng)儀。

1.2 制備方法

將4.2 g氯化銅、1.0 g氧化石墨烯加入400 mL 1,2-丙二醇中,超聲分散30 min后,加入高壓反應(yīng)釜中120 ℃下機(jī)械攪拌20 min,接著將7.6 g硫脲緩慢加入上述混合液,升溫至170 ℃,并保溫反應(yīng) 2 h。將得到的產(chǎn)物用丙酮或無(wú)水乙醇洗滌5~8次,置于恒溫真空干燥箱中烘干,得到硫化銅/石墨烯復(fù)合產(chǎn)物。

1.3 性能表征

采用X射線衍射儀分析產(chǎn)品物相組成;X射線光電子能譜分析產(chǎn)品的組成元素;通過(guò)掃描電鏡和透射電鏡觀察產(chǎn)品形貌和尺寸;采用N2吸附脫附曲線分析儀及孔隙分析儀分析產(chǎn)品的比表面積及孔徑分布;采用熒光分光光度計(jì)測(cè)試產(chǎn)品的熒光光譜;采用紫外-可見(jiàn)吸收光譜儀測(cè)試產(chǎn)品的光學(xué)性質(zhì)及染料溶液的吸光度。

1.4 光催化實(shí)驗(yàn)

預(yù)先準(zhǔn)備好15 mg/L的陽(yáng)離子藍(lán)SD-BL染液若干。稱(chēng)取適量的硫化銅/石墨烯粉末加入50 mL預(yù)配的染料溶液中混合均勻,先將其置于暗室平衡20 min達(dá)到吸附-脫附平衡,接著將其置于180 W的汞燈下方進(jìn)行光照實(shí)驗(yàn),每15 min取樣離心測(cè)試溶液的吸光度。染料溶液的降解率(Dr,%):

Dr=(C0-Cx)/C0×100%

(1)

其中,C0為染液的初始濃度,Cx為光照后染液的濃度。

2 結(jié)果與討論

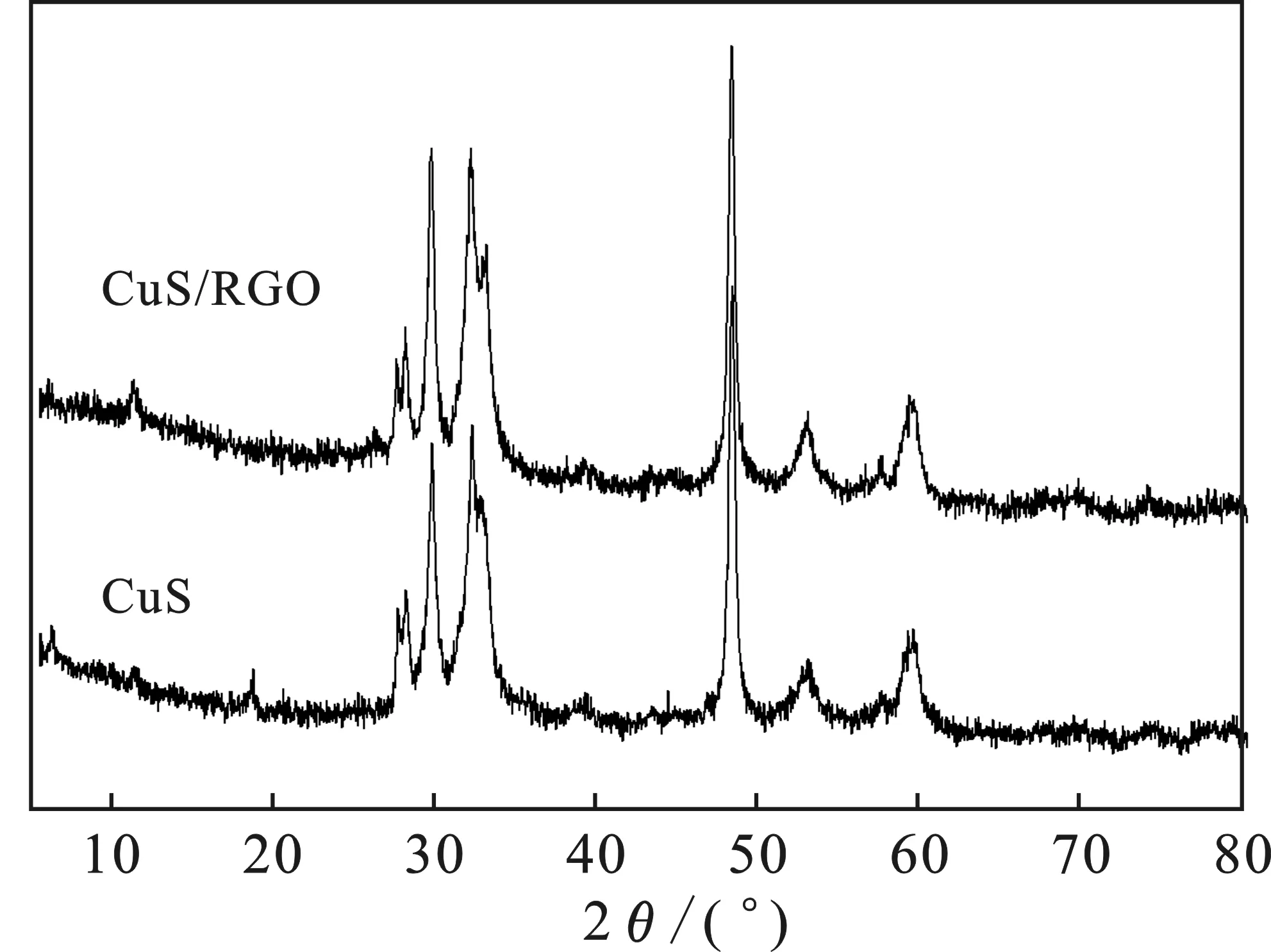

2.1 XRD分析

圖1是硫化銅及硫化銅/石墨烯的XRD譜圖。

圖1 硫化銅和硫化銅/石墨烯的XRD譜圖Fig.1 XRD patterns of CuS and CuS/RGO composites

由圖1可知,硫化銅/石墨烯復(fù)合材料譜圖中11.2°出現(xiàn)的特征峰對(duì)應(yīng)于石墨烯,但其強(qiáng)度較弱,是由于石墨烯的含量較少造成的。除此之外,硫化銅/石墨烯復(fù)合材料中硫化銅的特征峰與純的硫化銅一致,證明此條件下硫化銅晶型沒(méi)有發(fā)生改變,說(shuō)明該樣品為純的硫化銅/石墨烯復(fù)合材料,制備方法沒(méi)有影響硫化銅晶型。

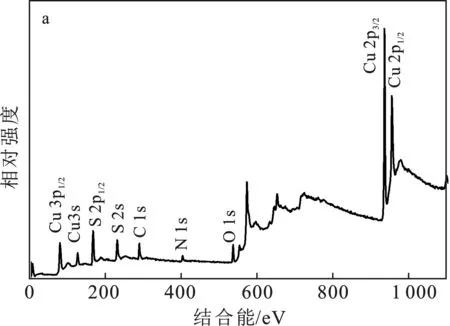

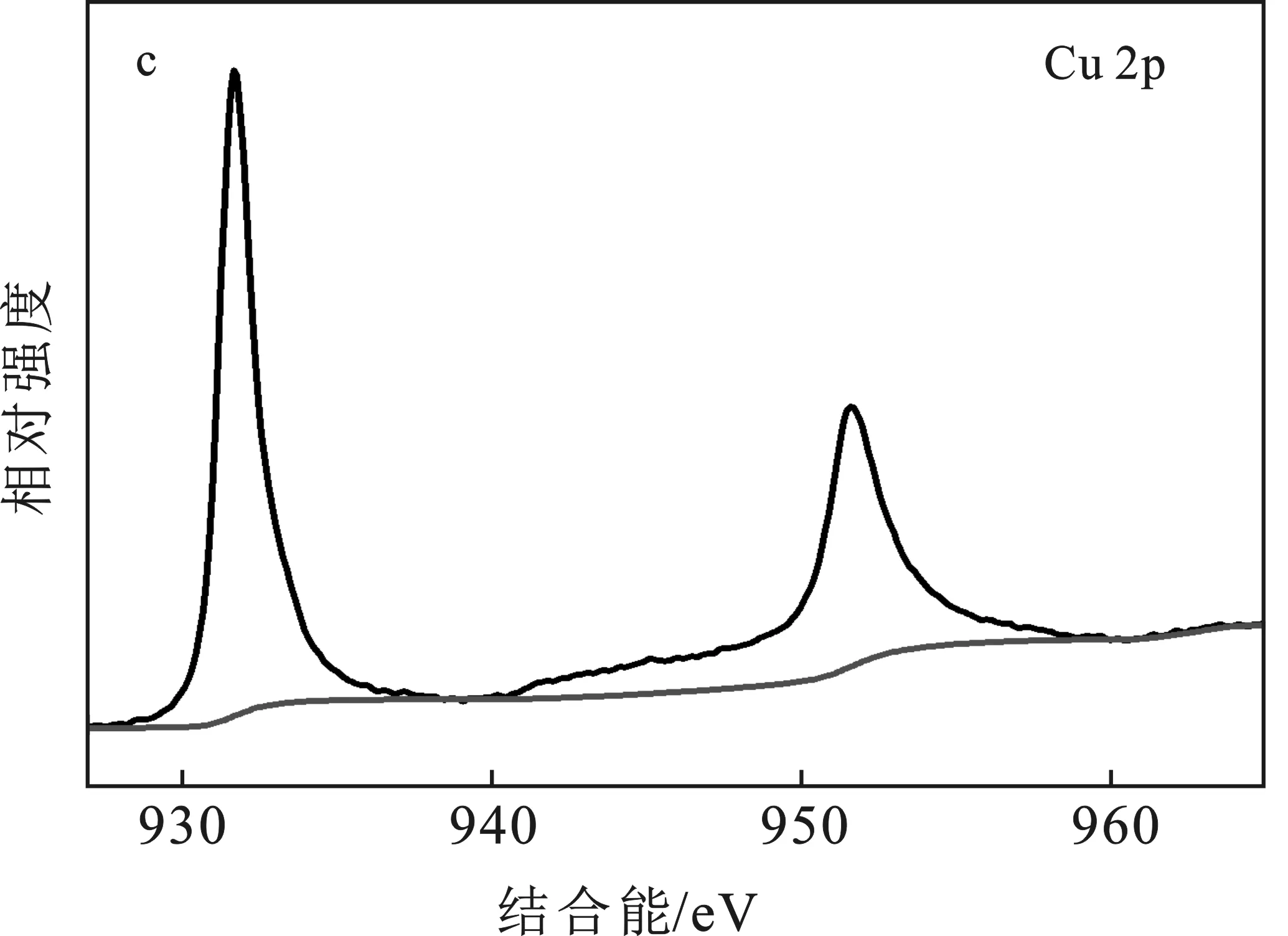

2.2 XPS分析

采用XPS技術(shù)來(lái)分析硫化銅/石墨烯的元素組成,結(jié)果見(jiàn)圖2。

圖2 硫化銅/石墨烯的XPS譜圖Fig.2 XPS spectra of CuS/RGO compositesa.全譜;b.C 1s;c.Cu 2p;d.S 2p

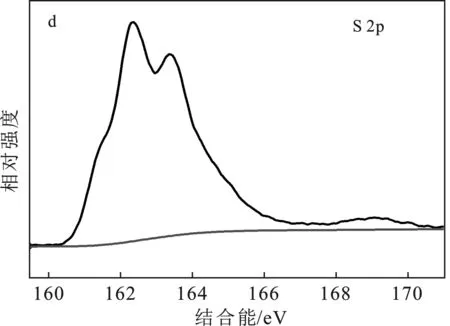

2.3 SEM和TEM分析

圖3a為所制得的硫化銅/石墨烯樣品的掃描電鏡圖(SEM),可以看出石墨烯呈片狀,硫化銅微粒沉積在石墨烯的片狀結(jié)構(gòu)表面,且其形貌呈花狀結(jié)構(gòu),粒徑在1~5 μm。在溶劑熱條件下,石墨烯納米片可以作為花狀結(jié)構(gòu)硫化銅微球定向生長(zhǎng)排列的支撐材料,硫化銅晶核容易定向沉積在石墨烯片層表面并進(jìn)而生長(zhǎng)成為花狀結(jié)構(gòu)。此外,從圖3b的TEM圖可以清楚地發(fā)現(xiàn),石墨烯呈光滑透明狀表面有褶皺,硫化銅呈花狀結(jié)構(gòu),粒徑在1~5 μm,沉積在片狀石墨烯表面,與圖3a結(jié)果一致。因此可以證明硫化銅分布均勻地沉積生長(zhǎng)在石墨烯表層。

圖3 硫化銅/石墨烯的SEM和TEM電鏡圖Fig.3 SEM and TEM images of CuS/RGO

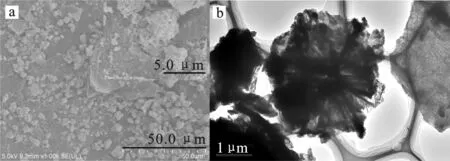

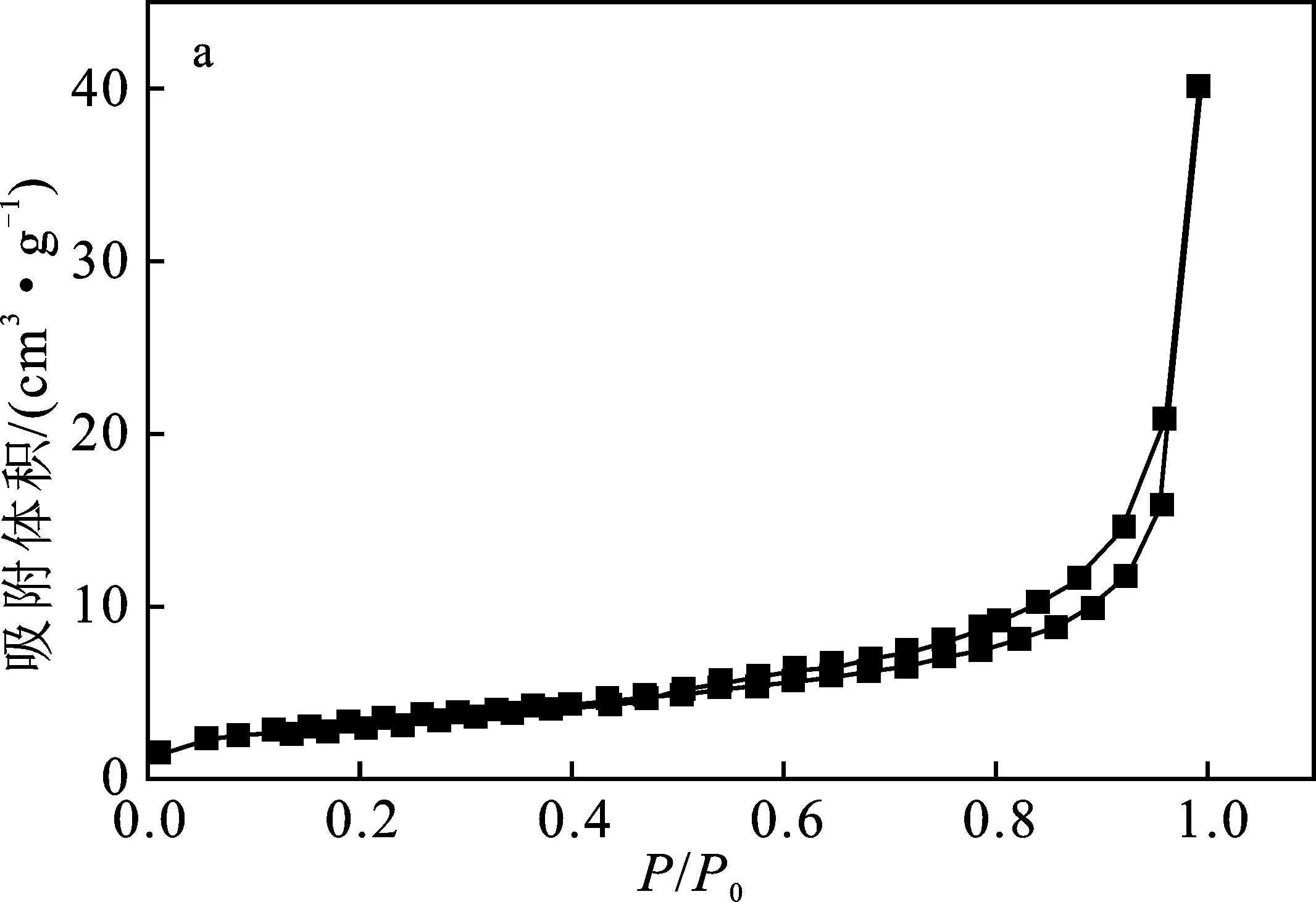

2.4 BET分析

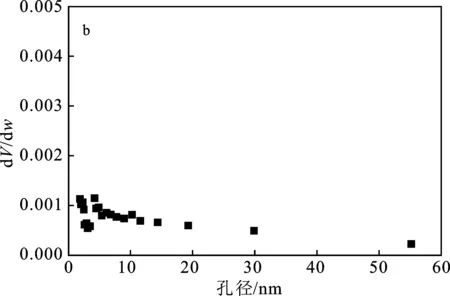

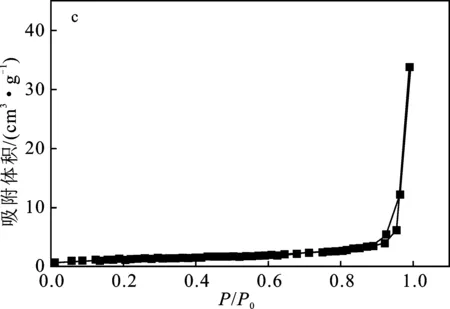

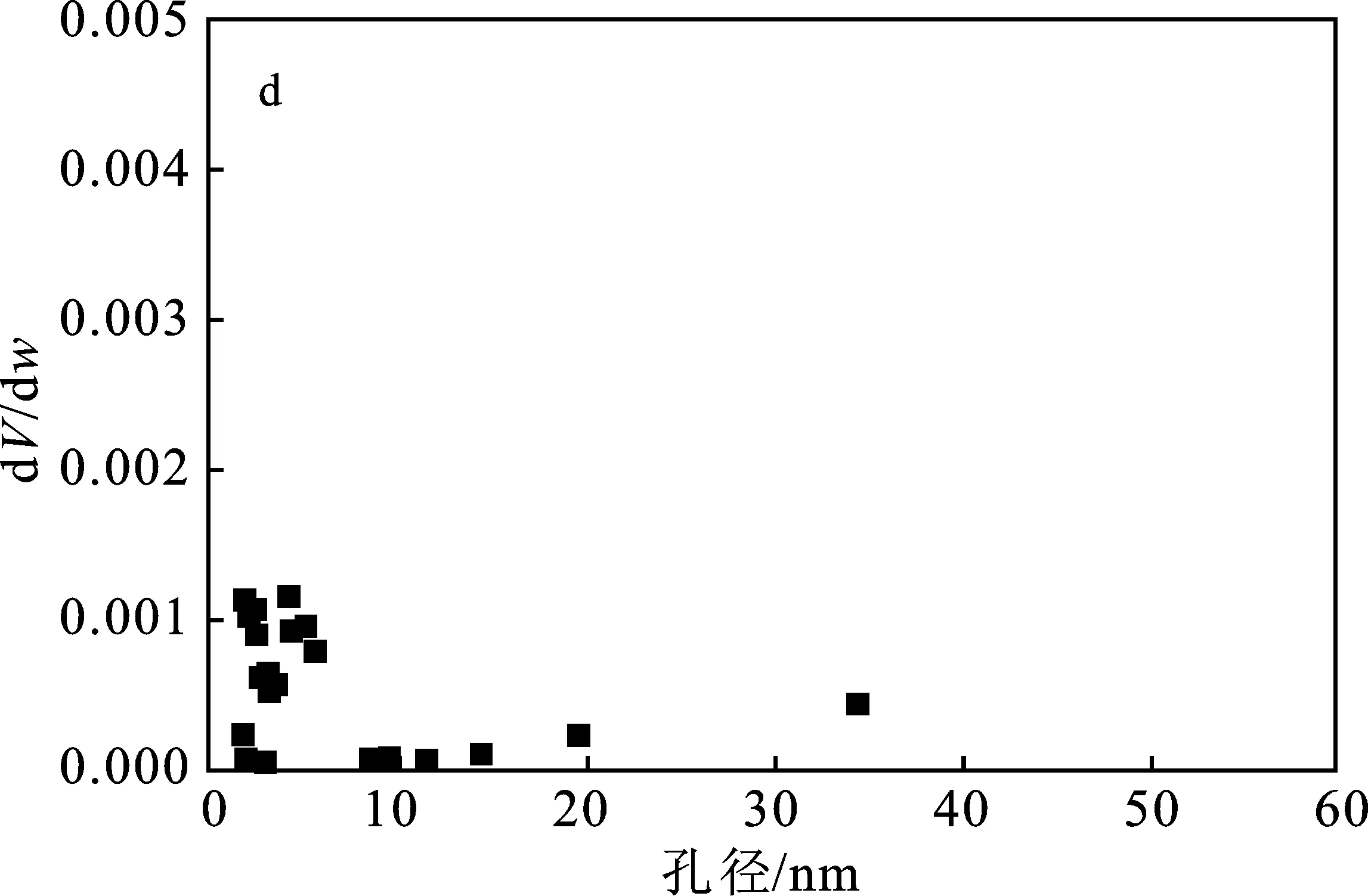

比表面積和介孔結(jié)構(gòu)對(duì)光催化劑材料的光催化效率起重要作用。一般而言,較大的比表面積,可以將更多的不飽和表面配位點(diǎn)暴露在溶液中,吸附更多的光能和污染物。同時(shí),介孔結(jié)構(gòu)可以使被降解物更有效地運(yùn)送到活性部位。圖4為硫化銅及其與石墨烯復(fù)合材料的N2吸附脫附曲線及孔徑分布圖。

圖4 硫化銅/石墨烯(a)、硫化銅(c)氮吸附/脫附等溫曲線圖和硫化銅/石墨烯(b)、硫化銅(d)孔徑分布圖Fig.4 Nitrogen adsorption/desorption isotherms of CuS/RGO composites (a)and CuS (c),pore size distribution of CuS/RGO (b) and CuS (d) microflowers

由圖4可知,硫化銅及硫化銅/石墨烯的等溫線在(P/P0)=0.6~1.0內(nèi)均出現(xiàn)明顯的回滯環(huán),意味著兩種材料都有介孔/微孔結(jié)構(gòu)。由孔徑分布(圖4b、4d)可知,兩種材料的介孔直徑分布很窄,主要在5~15 nm之間。然而,硫化銅/石墨烯的比表面積為12.5 m2/g,明顯大于硫化銅比表面積 4.5 m2/g,證明引入石墨烯可以很大程度上提高比表面積,從而提高了硫化銅的光催化活性。

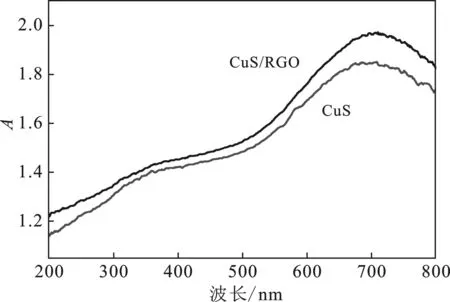

2.5 UV-Vis分析

圖5是所制試樣的紫外-可見(jiàn)吸收光譜圖。

由圖5可知,純的硫化銅對(duì)200~800 nm范圍內(nèi)的光均有較好的吸收,說(shuō)明硫化銅自身可以作為光催化劑,在光照條件下其表面電子受激發(fā)能從價(jià)帶移動(dòng)到導(dǎo)帶。而硫化銅/石墨烯同樣能吸收所有的紫外可見(jiàn)光,但其吸收強(qiáng)度要略強(qiáng)于硫化銅,這是由于石墨烯也會(huì)吸收光能以及納米硫化銅的量子尺寸效應(yīng)造成的。UV-Vis吸收譜圖說(shuō)明石墨烯引入可以?xún)?yōu)化復(fù)合材料的光響應(yīng)范圍和強(qiáng)度,增加了其對(duì)太陽(yáng)能的利用率,從而增進(jìn)了硫化銅的光催化效率。

圖5 硫化銅和硫化銅/石墨烯的紫外-可見(jiàn)吸收光譜Fig.5 UV-Vis absorption spectra of CuS and CuS/RGO

2.6 PL熒光光譜

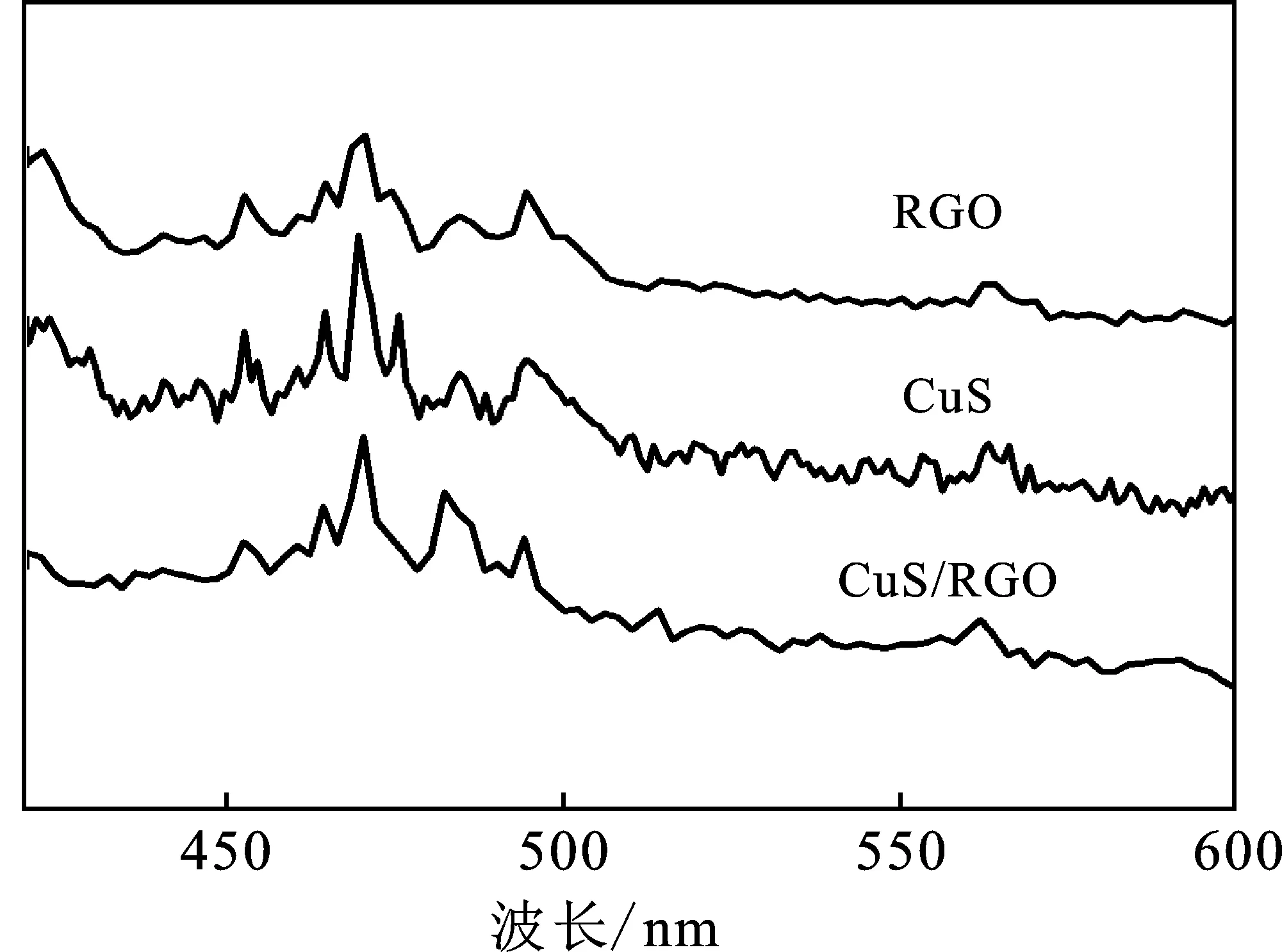

PL光譜用來(lái)分析材料的表面空位及光生電子-空穴對(duì)的轉(zhuǎn)移與復(fù)合,激發(fā)波長(zhǎng)為380 nm的硫化銅、石墨烯以及硫化銅/石墨烯的PL熒光分析圖見(jiàn)圖6。

圖6 硫化銅和硫化銅/石墨烯的熒光光譜Fig.6 Photoluminescence spectra of CuS and CuS/RGO

由圖6可知,在470 nm處熒光發(fā)光歸因于硫化銅晶格的表面缺陷或者銅晶面耦合。對(duì)于硫化銅/石墨烯,其發(fā)光位置與硫化銅相似,但強(qiáng)度最弱。因?yàn)槭┛梢宰鳛殡娮邮荏w而抑制電子-空穴對(duì)的復(fù)合,進(jìn)而延長(zhǎng)光生載流子的壽命,最終提高了材料的光催化性能。

2.7 光催化效果分析

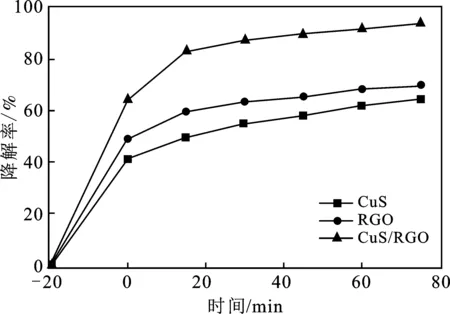

準(zhǔn)確稱(chēng)取0.3%的光催化劑樣品,加入50 mL事先準(zhǔn)備好的陽(yáng)離子藍(lán)SD-BL染液中,進(jìn)行光照實(shí)驗(yàn)。圖7為在汞燈照射下單獨(dú)的硫化銅和石墨烯,以及硫化銅/石墨烯復(fù)合材料對(duì)陽(yáng)離子藍(lán)SD-BL的光催化降解效率圖。

由圖7a可知,硫化銅、石墨烯以及它們的復(fù)合產(chǎn)物對(duì)染料溶液均有脫色作用,其中硫化銅/石墨烯復(fù)合材料的脫色效能明顯高于單獨(dú)的硫化銅與石墨烯。由圖7b可知,光照75 min后,硫化銅對(duì)染料溶液的光催化降解率僅保持在65%左右,石墨烯對(duì)染料溶液的降解率也只有70%,經(jīng)過(guò)硫化銅與石墨烯復(fù)合制備的硫化銅/石墨烯復(fù)合材料作為光催化劑,相同時(shí)間內(nèi)能夠?qū)⑷玖先芤旱慕到饴侍岣叩?4.7%,光催化效果要明顯優(yōu)于前兩者。可以推測(cè),光催化性能的提升主要與加入的石墨烯有關(guān)。硫化銅中引入石墨烯,一方面可以增大復(fù)合材料的比表面積進(jìn)而提供更多的反應(yīng)活性位點(diǎn);另一方面,石墨烯可以作為一種電子捕捉劑促進(jìn)硫化銅表面光生電子-空穴的分離,進(jìn)而加速電子轉(zhuǎn)移抑制電子-空穴的復(fù)合[10-13]。此外,石墨烯表面含有大量帶負(fù)電荷的負(fù)氧官能團(tuán),可以通過(guò)靜電作用吸附帶電離子,對(duì)提高硫化銅/石墨烯復(fù)合材料的光催化性能也有一定的幫助[14]。

圖7 陽(yáng)離子蘭SD-BL濃度變化曲線(a)和硫化銅、石墨烯和硫化銅/石墨烯對(duì)陽(yáng)離子蘭SD-BL的光催化降解率(b)Fig.7 Cationic blue concentration changes with time (a),and photocatalytic degradation of cationic blue with CuS,RGO and CuS/RGO composites (b)

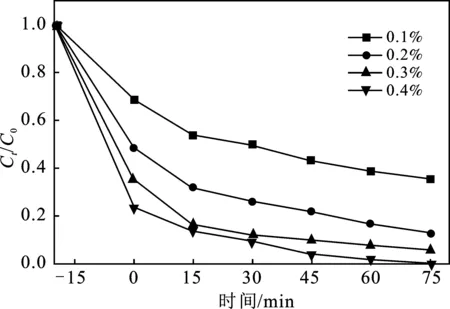

圖8為不同硫化銅/石墨烯復(fù)合催化劑用量在光照下對(duì)陽(yáng)離子染料溶液的光催化降解效果。

由圖8可知,催化劑添加量為0.1%時(shí),染料溶液中未被吸附降解的染料量為40%,當(dāng)添加量提高到0.4%時(shí),此時(shí)溶液的染料濃度幾乎降至為0,也就是說(shuō),染料溶液的脫色率幾乎達(dá)到了100%。說(shuō)明光催化劑添加過(guò)少時(shí),產(chǎn)生的活性基團(tuán)較少,光催化能力有限,隨著用量的增加,光催化效果逐漸增強(qiáng),當(dāng)用量為0.4%時(shí),陽(yáng)離子染料溶液即可完成全部脫色降解。可見(jiàn),制備的硫化銅/石墨烯復(fù)合光催化材料,具有極好的光催化性能,應(yīng)用于染料廢水中,能以少量的投入量在較短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)染料溶液的吸附降解。

圖8 不同光催化劑用量對(duì)染料的濃度變化Fig.8 The dyes concentration changes with differentcontents of CuS/RGO samples

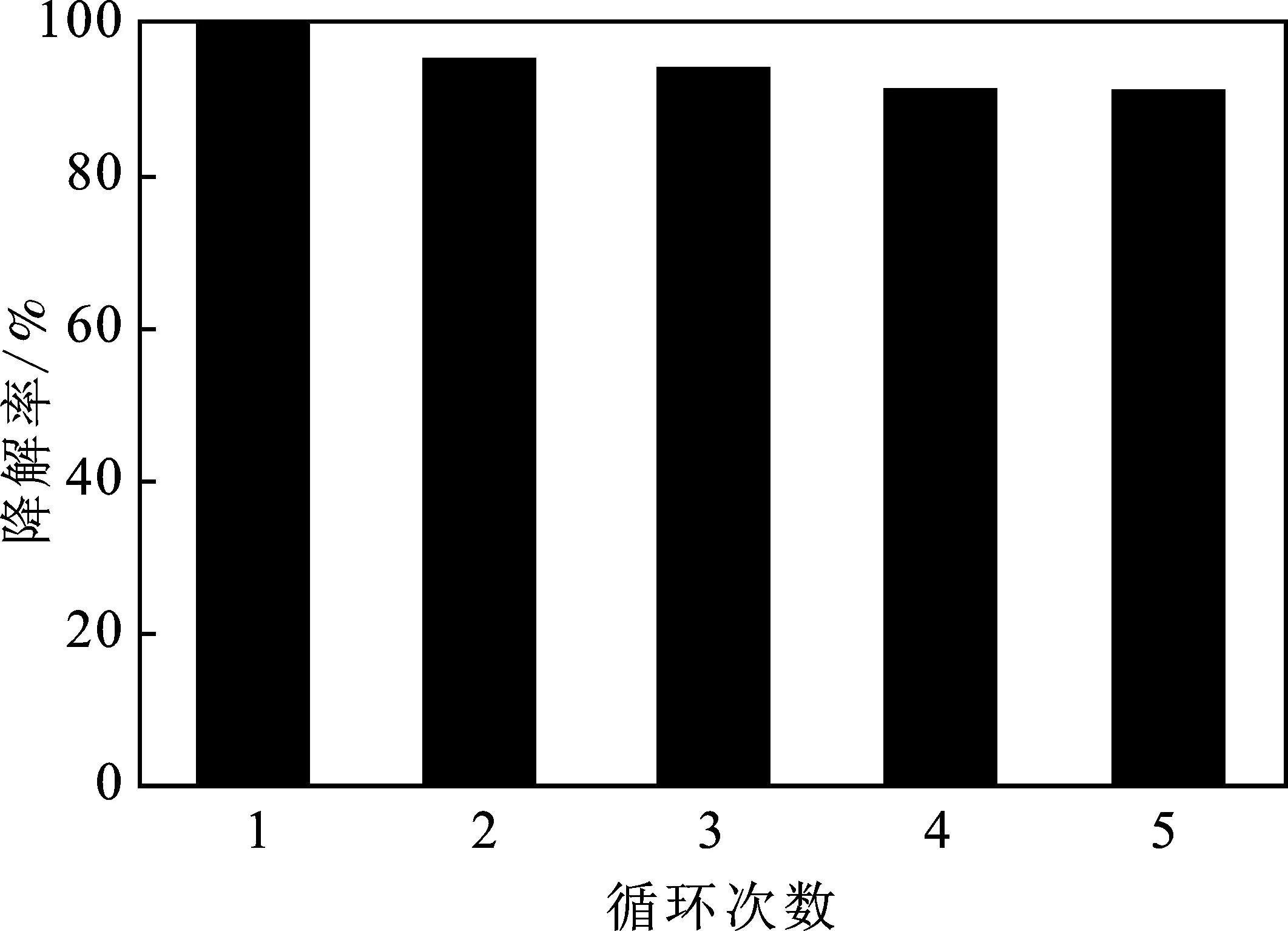

循環(huán)性能是評(píng)價(jià)光催化性能的一項(xiàng)重要指標(biāo),圖9為硫化銅/石墨烯經(jīng)過(guò)5次回收干燥后的循環(huán)利用對(duì)陽(yáng)離子染料溶液的光降解效果。

圖9 循環(huán)使用對(duì)降解率的影響Fig.9 Cycling degradation of CuS/RGO for dyes

由圖9可知,循環(huán)5次后,樣品對(duì)染料溶液的降解率仍有92.1%,降解率的下降可能是因?yàn)槎啻畏蛛x、干燥、回收過(guò)程,使得光催化劑樣品有所損失造成的,但總體上仍保持了較好的光催化活性,可見(jiàn),制備的硫化銅/石墨烯可見(jiàn)光下對(duì)染料溶液具有高效的光催化性能。

3 結(jié)論

利用溶劑熱法制備了硫化銅/石墨烯光催化材料,硫化銅微粒均勻分布在石墨烯片層上。通過(guò)光催化降解實(shí)驗(yàn)表明,硫化銅/石墨烯具有極好的光催化性能及使用穩(wěn)定性,在光催化降解染料等有機(jī)污水方面有很好的應(yīng)用價(jià)值。