基于統計學的A2/O工藝脫氮效果診斷及響應面法參數優化

包文婷,董文明,王維紅,肖飛,張維

(新疆農業大學 水利與土木工程學院,新疆 烏魯木齊 830052)

A2/O工藝作為同步脫氮除磷工藝,具有厭氧、缺氧、好氧三功能區分區設置、交替運行的特點,可人為控制三段的水力停留時間及運行參數[1],滿足不同微生物菌群的生存、反應條件,達到較好的脫氮除磷效果[2]。本研究基于新疆某污水處理廠的提標改造A2/O工藝,生活污水與工業廢水的占比分別是70%和30%,因進水水質、水量波動較大,使實際處理負荷偏離設計工況,TN去除率偏低且不穩定,影響出水水質[3]。通過統計學方法對污水廠進出水水質、微生物活性、污泥齡、溶解氧大小、回流比等控制因素的相關性分析,再利用響應面法給出優化調控策略,以期挖掘A2/O工藝脫氮除磷潛質。

1 污水處理廠概況

1.1 工程概況

該污水處理廠一期工程采用水解酸化+改進SBR工藝,設計處理規模為3.0萬m3/d,出水水質達到GB 18918—2002一級B標準要求[4]。根據環保要求,對一期工程進行了提標改造,提標采用工藝為“預處理+A2/O池+二沉池+反硝化生物濾池+高密沉淀池+接觸消毒池”,出水水質要求達到一級A排放標準。

1.2 工藝流程

提標工藝設計主要是在原先水解酸化+改進SBR池基礎上,改造擴建為厭氧-缺氧-好氧池,其中厭氧池、缺氧池設有機械攪拌裝置,好氧池底部設有曝氣盤曝氣。在二沉池后新增設了反硝化深度濾床,填充石英砂濾料,投入乙酸鈉為碳源。高效沉淀池中投入混凝劑聚合氯化鋁(PAC)及絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM)。提標改造后工藝流程見圖1。

圖1 污水處理廠工藝流程Fig.1 Process flow of sewage treatment plant

1.3 進、出水水質

該廠設計與實際進、出水水質指標見表1。

表1 污水處理廠設計進出水水質與實際運行指標Table 1 Design of inlet and outlet water quality and actual operation indexes of sewage treatment plant

1.4 分析項目及測定方法

2 結果與討論

2.1 進水C/N對TN去除效果影響

由圖2可知,進水碳氮比(C/N)在2月變化較大,于2~10之間波動,分布比例為:2~4之間占28%,4~7占59%,7~10占13%,平均為5;3月C/N相對穩定,2~4之間占61%,4~7占26%,7~8占13%,平均為4。處于改造項目試運行階段,進水水質不穩定。在2月7日及13日2 d,去除率僅為42.46%,44.26%,出水TN濃度33.12 mg/L,21.34 mg/L。但由圖2可知,當進水C/N增大或者減小時,TN的去除率并未呈現出很大的關聯性,與大多數研究結果不同:TN的去除率會隨著進水C/N的值升高而升高[6]。且2、3月C/N平均值接近,均大于4。分析認為,該污水處理廠進水碳源較為充足,已滿足大多時段脫氮所需要求,進水C/N不是該廠脫氮的主要影響因素。

圖2 C/N與TN去除率Fig.2 C/N and TN removal rate

2.2 微生物活性對TN去除效果影響

活性污泥微生物是活性污泥法處理系統的“中央處理器”。對于污水處理廠來說,在混合液內保持一定數量的活性污泥微生物是維持系統正常運行的首要因素。而工業廢水作為污水廠沖擊負荷的重要來源,具有污染物成分復雜,且難降解物質及有毒物質多的特性,會對活性污泥微生物的活性產生一定的抑制影響。使得活性污泥失活,對污染物的去除效率降低,影響出水水質。

2.2.1 混合液懸浮固體濃度(MLSS)對TN去除效果影響 該廠2、3月的混合液懸浮固體濃度(MLSS)范圍分別在1 700~4 500 mg/L、3 480~5 700 mg/L。分布比例分別為:1 700~3 500 mg/L之間占59%,10%;3 500~4 500 mg/L占41%,25%;4 500~5 700 mg/L占0,65%,平均為2 842 ,4 781 mg/L。

由圖3可知,MLSS與出水TN濃度有著鮮明的反相關關系。即隨著MLSS的增大,出水TN濃度逐漸減小。2月低MLSS條件下,系統出水TN濃度范圍在8.90~44.63 mg/L,平均23.85 mg/L,出水TN濃度大于15 mg/L占83%;3月高MLSS條件下,出水TN濃度在1.13~17.38 mg/L,平均6.59 mg/L,出水TN達標率高達94%。分析認為,缺氧階段可有效利用的總碳源量(包括外碳源和部分儲存在微生物體內在厭氧區被轉化為聚-β-羥基鏈烷酸酯(PHAs)的內源碳)及缺氧區的硝態氮量會制約A2/O工藝脫氮。理論上,提高MLSS可降低污泥負荷,緩沖工業廢水占比較大造成的污泥失活現象,同時增加了利用內源碳進行反硝化脫氮的細菌數量。隨著泥齡的延長,這部分細菌逐漸生長成為優勢菌種,使得出水TN濃度穩定維持在達標范圍。

圖3 MLSS、出水TP與出水TN關系Fig.3 Relationship between MLSS,effluent TP and effluent TN

SVI值能夠反映活性污泥的絮凝、沉降性能。經計算,2月SVI值介于67.3~83.3 mL/g之間,現場觀察發現,污泥細碎,顏色發黑,顯示活性不好;而3月SVI值介于80~97.7 mL/g之間,污泥呈絮狀、褐色,活性良好。這說明2月曝氣池中混合液濃度低,污泥處于不成熟期,沉淀性能差、微生物不活躍,未能培育出大量的自養硝化菌,從而造成出水TN不達標。3月出水TN濃度低,脫氮效果好,原因在于3月污泥濃度高,污泥TN負荷率0.018 kg TN/(kg MLSS·d)低于2月0.028 kg TN/(kg MLSS·d)。表明A2/O工藝在提高MLSS并穩定運行后,可達到高效脫氮。

2.2.2 混合液懸浮固體濃度(MLSS)對TP去除效果影響 一般認為,生物除磷的過程是聚磷菌在厭氧條件下釋放磷,在好氧條件下吸收磷,最終將水中的磷轉入污泥體中,通過排放剩余污泥將磷從水中去除的。

由圖3可知,2月生物除磷總體效果優于3月:2月在進水TP濃度(均值6.68 mg/L)略高于3月(均值5.88 mg/L)的情形下,反而出水TP濃度更低,去除率更高(2、3月TP去除率均值分別為97.96%,95.22%;達標率100%,87%)。由于2月較低MLSS條件下,細菌世代周期短(污泥齡(SRT)均值8.3 d),系統產生的剩余污泥量多,使得除磷效果較3月(污泥齡(SRT)均值10.7 d)輕微提升,但后者整體上仍能滿足設計排放標準。這是因為在缺氧段反硝化異養菌和反硝化聚磷菌都會以硝酸鹽為電子受體,爭奪碳源,完成各自的脫氮或除磷任務。2月污泥齡較短,致使硝化菌來不及生長,流失率大于增殖率。與此同時,世代周期短的聚磷菌(PAOs)占了上風,得以高效完成除磷過程。這也提示,調節混合液回流中的硝酸鹽含量可以平衡這兩種細菌的分工合作,強化脫氮除磷。

綜上分析,2月MLSS較低,需要采取延長污泥齡、提高污泥回流比等措施加以提高。

2.2.2.1 延長污泥齡(SRT)

(1)

2月曝氣池每日平均進水量14 906 m3,污泥混合液濃度X=2 842 mg/L,剩余污泥濃度Xw=15 845 mg/L,每天排放剩余污泥量Qw=324 m3/d,得出Vc=8.3 d。剩余污泥濃度及排放的剩余污泥量較高,導致SRT較短,小于10 d。而硝化菌作為自養性好氧細菌,繁殖速度慢,一般SRT需要10~20 d,此種情況下,好氧池中的硝化菌不能富集成為優勢菌種,硝化反應不徹底。

工藝調控應減少剩余污泥排放量,延長SRT,使硝化菌在曝氣池中大量繁衍成為優勢種屬。控制SRT不小于10 d,則剩余污泥排放量最少需要減至267 m3/d。如此運行,將加快活性污泥在曝氣池中的指數增長,提高污泥活性及沉降性能。

2.2.2.2 提高污泥回流比(R) 每日從二沉池回流的剩余污泥可增加曝氣池的污泥濃度及活性。污泥回流比(R)過大,攜帶的溶解氧(DO)會給缺氧反硝化單元帶來負擔;R太小,二沉池中的活性污泥停留時間太長,又容易發生反硝化導致污泥上浮。合適的R,可增加曝氣池的污泥濃度,利于好氧反應進行。2、3月R分別為22%,53%。從沉淀、出水,觀察3月未發現污泥上浮現象,說明R較為合適。由此,應提高R至50%~60%,逐步增加曝氣池中MLSS,后保持其在3 500~5 500 mg/L,可穩定達標。

2.3 好/缺氧區溶解氧(DO)對TN去除效果影響

溶解氧(DO)是廢水中有機物去除以及硝化作用進行的重要調控因素,控制DO在合適的范圍是系統脫氮的關鍵。DO過低不利于有機物的傳質,即曝氣池內微生物、有機質和DO混合均勻;DO過高則會破壞缺氧、厭氧環境,使反硝化作用受到限制[7]。

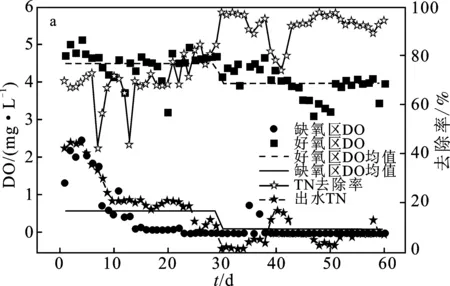

2.3.1 好/缺氧區DO對TN去除效果影響 由 圖4a可知,2、3月好氧區DO濃度分別為3.2~5.1 mg/L 和3.1~4.7 mg/L,平均濃度分別達到4.5 mg/L和4 mg/L。2、3月缺氧區DO濃度為0~2.5 mg/L,0~0.8 mg/L,平均0.6 mg/L,0.1 mg/L。2月DO濃度普遍較高,但DO最大為5.1 mg/L時,出水TN濃度為44.54 mg/L,去除率僅69.28%,并不達標。反觀3月較小的DO為3.2 mg/L時,出水TN濃度為2.94 mg/L,去除率高達96.92%,達到一級A排放標準。好、缺氧區DO與出水TN濃度有著鮮明的相關關系。

(2)

圖4 好/缺氧區DO與TN及系統其它去除率Fig.4 Removal rate of TN with DO in aerobic and anoxic zone and other removal rates of the systema.TN去除率;b.系統其它去除率

2.3.2 調控建議 適當地降低好氧區DO濃度,可以減少好氧區異養菌氧化碳源,避免有機物過度氧化,同時為反硝化過程提供電子供體,降低額外投加碳源的成本,一定程度上提高了TN的去除效果[8]。侯榮榮等在研究不同DO對脫氮的影響時也得出相同結論,發現DO在3.5~4.0 mg/L比在4.0~4.5 mg/L TN去除性能好[7]。

2.4 除磷系統對TN去除效果影響

2月進水TP均值6.68 mg/L,TP去除率97.96%,出水TN均值23.85 mg/L;3月進水TP均值 5.88 mg/L,TP去除率95.22%,出水TN均值 6.59 mg/L。進水TP與出水TN變化有一定聯系。如上所述,在缺氧階段PAOs與硝化菌會競爭碳源,影響反硝化脫氮。另有研究表明,在強化生物除磷(EBPR)系統中存在一種與聚磷菌(PAOs)代謝過程相近的細菌-聚糖菌(GAOs)[10]。部分觀點認為,此種菌在EBPR系統中大量分布但對除磷效果不明顯,且GAOs會同PAOs在厭氧段對碳源進行爭奪,致使除磷效果變差[11]。進一步研究發現,GAOs分支中存在部分具有反硝化功能的細菌——反硝化聚糖菌(DGAOs)。該種細菌可以在厭氧階段攝取碳源,缺氧階段以硝酸鹽或亞硝酸鹽作為電子受體反硝化脫氮。

研究發現,較高的C/P利于DGAOs的生長,正常情況下需要C/P≥50。此外,pH對脫氮除磷有著至關重要的作用,通過影響生化反應中酶的活性從而影響對氮、磷的去除。Gang等[12]通過系列間歇實驗研究pH(6.5~8.5)對厭氧代謝的影響,發現較高的pH(7.5~8.5)有利于對磷的去除。Filipe等[13]通過建立GAOs在厭氧條件下攝取乙酸的代謝模型,實驗得出pH在6.5~7.0比在7.5~8.5時更易發生糖原降解以及乙酸吸收。這說明,較低的pH(至少≤7.5)時,在EBPR系統中DGAOs較PAOs更有利于對碳源的競爭。同時,Whang等[14]研究發現,將SRT從3 d增加到5 d時,GAOs的競爭優勢增強。因此,適當提高SRT可以使GAOs較PAOs對碳源更具有競爭優勢。

由監測數據,該污水處理廠2、3月C/P均值都為50,SRT為8.3,10.7 d。2月進水pH為7.42~7.61,均值7.51;3月進水pH為6.09~7.62,均值7.23。發現3月運行參數滿足DGAOs富集條件,推測3月生化反應池中pH及SRT等有利條件使得存在于(EBPR)系統中的DGAOs成為優勢菌種,利于反硝化過程中脫氮,但這后續還要進一步跟蹤檢測。

2.5 統計學分析及響應面優化出水TN

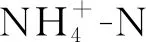

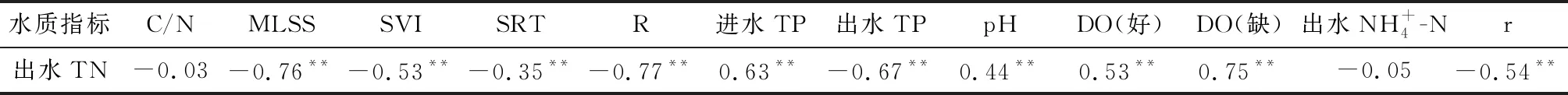

2.5.1 統計學分析 經上分析,出水TN濃度受到微生物活性、運行參數、環境條件等多因素及其之間的交互影響,現通過SPSS 25.0軟件進行相關性分析進一步檢驗確定主要影響因子。經K-S檢驗,出水TN不服從正態分布,因此采用Spearman系數計算相關性,結果見表2。

表2 出水TN與其他參數之間的相關性(Spearman系數)Table 2 The correlation between outlet TN and other parameters(Spearman coefficient)

表2對出水TN分析結果證實了以上分析找出的2月出水TN異常原因,與MLSS、SVI、SRT、R、進出水TP、pH、好/缺氧區DO、r相關度高。因此,以上因素分析是可信的。

2.5.2 響應面分析法優化 結合上述因素分析,選取出水TN為響應值,MLSS、SVI、SRT、R、pH、好/缺氧區DO、r為影響因素。采用Design Expert 12軟件中Box-Behnken模型進行試驗設計并優化參數[15]。模型方差分析見表3。

表3 方差分析結果Table 3 Analysis of variance results

3 結論

(1)由監測數據及現場觀察分析,該污水處理廠2月出水TN不達標原因為微生物活性不夠、污泥齡短、污泥回流比較小、進水pH偏高,好氧區DO濃度較高,且混合液回流比大,有機物過度氧化,硝化液中夾帶過多溶解氧,回流至缺氧池,使得氧分子代替硝態氮競爭碳源,影響反硝化菌生長繁殖,抑制反硝化脫氮。

(2)優化的脫氮最佳工藝條件為:MLSS 3 266~5 405 mg/L,SVI 69.8~97.7 mL/g,SRT 10.4~19.3 d,R 40%~60%,pH 7~7.5,好氧區DO 3.2~4.1 mg/L,缺氧區DO 0~0.6 mg/L,r 175%~200%。在此最優條件下,出水TN濃度為1.04~14.98 mg/L。