基于真實案例分析我國農村土地流轉法律風險

鄭曉寧 王述芬 韓 東 陸冬梅

(1.威海市自然資源和規劃局,山東 威海 264200;2.河北科技師范學院,河北 秦皇島 066300)

農村土地流轉是指農民在土地承包經營權的基礎上,基于自愿平等將土地經營權通過多種方式轉讓給其他主體的行為。不同的土地流轉模式可以幫助農民進行多樣化的土地使用權利用,也存在著不同的法律風險。筆者梳理近年來有關農村土地流轉模式的相關文獻,發現國內學者對農村土地流轉具體模式的界定不統一,但基本都涵蓋諸如轉讓、出租、轉包等常見模式;且國內學者更多從宏觀角度或經濟角度分析各種模式的風險或利弊,缺少針對性的法律分析。

筆者基于我國裁判文書網,以“農村土地流轉”“民事案件”“判決書”等為關鍵詞查詢,選取具有代表性的案例,對我國農村土地流轉中存在的風險及防范進行研究。[1]

一、基于土地流轉模式分析土地流轉糾紛中存在的風險

(一)轉包與轉讓

轉包與轉讓,雖然僅有一字之差,法律后果截然不同。轉讓的法律后果是轉讓方因此喪失原承包土地的經營權,受讓方與農村集體經濟組織之間建立新的土地承包關系;轉包的法律后果是承包方在一定期限內將部分或全部土地承包經營權轉包或者出租給第三方,承包方與發包方的承包關系不變。

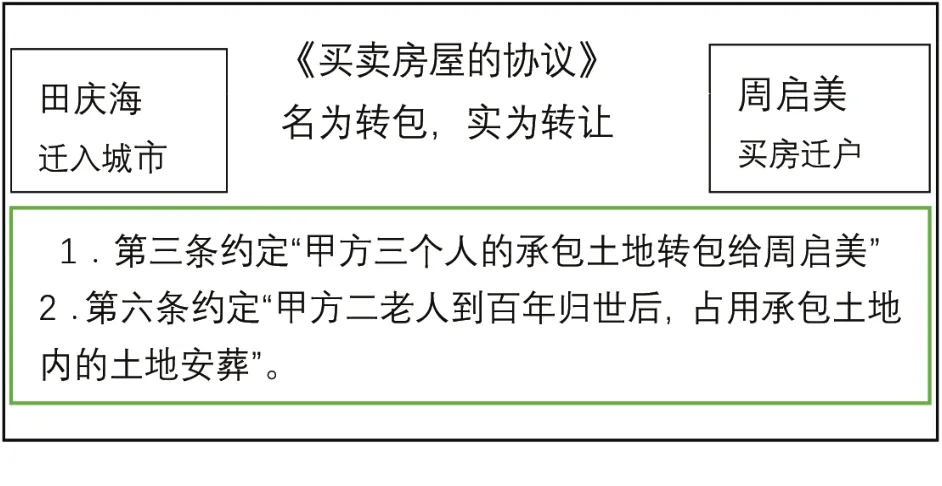

在“田慶海農村承包經營戶與周啟美農村承包經營戶農村土地承包合同糾紛[(2019)渝民再97號]”一案中,爭議焦點是:土地的流轉性質是轉包還是轉讓。如下圖1所示,雙方在《買賣房屋的協議》中第三條與第六條的規定前后矛盾,故僅根據案涉協議的內容來看,是轉包還是轉讓并不明確。

圖1 田慶海與周啟美農村土地承包合同糾紛

再審法院認為在界定流轉方式屬轉包或轉讓性質時,應綜合考慮雙方訂立合同的內容以及雙方當事人簽訂合同時的真實意思表示,認為“雙方簽訂案涉協議時對于土地承包經營權的流轉方式為轉讓而非轉包,也更符合一般生活常理和社會穩定”。

(二)轉讓與出租

關于轉讓行為的法律后果,前文已經做出分析,出租行為的法律后果是不影響原承包方與發包方的承包關系。

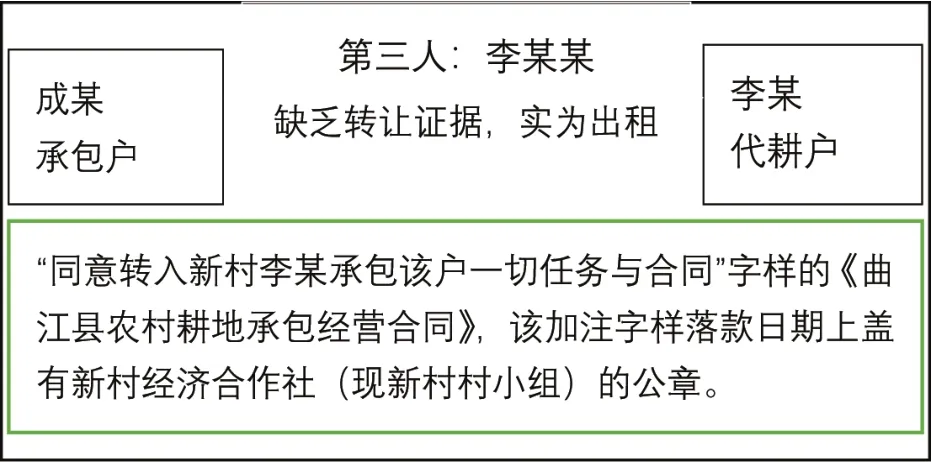

在李某與成某農村土地承包合同糾紛[(2015)粵高法民一提字第28號]一案中,爭議焦點為:李某與成某之間是否構成承包經營權轉讓合同關系。如下圖2所示,李某主張其承包經營權轉讓合同關系成立,但其提供的合同中雖有現村小組蓋章,但沒有原承包戶成某以及第三人李某某的簽字,法院認為轉讓關系不成立。本案中李某無法提供構成轉讓關系的相關證據,實際上其與成某之間已形成事實上的承包經營權出租合同關系。

圖2 成某與李某農村土地承包合同糾紛

(三)發包與反租倒包

《農村土地承包法》對發包程序有明確的規定,須經村集體一定比例人數同意,法院在實際裁判中認為此規定系針對家庭承包以外的其他方式的承包,不適用土地承包經營權流轉。“反租倒包”是農村土地經營權流轉的形式之一,即在農戶自愿的前提下,農村集體經濟組織將承包給農戶的土地經營權有償租賃過來,再租賃或發包給專業大戶、企業經營,農村集體經濟組織向原承包農戶支付土地經營權的租金。“反租倒包”不屬于上述法律規定的承包情形。

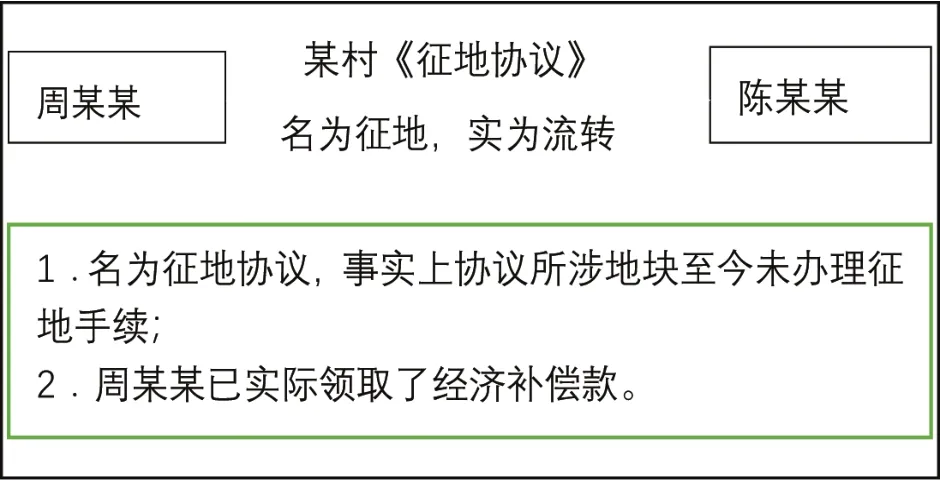

在周某某與陳某某、H市某街道某村村民委員會農村土地承包合同糾紛[(2014)浙溫民終字第1520號]一案中,爭議焦點為:土地流轉合同法律關系是否成立。如下圖3所示,二審法院經審理認為本案符合“反租倒包”構成要件,盡管周某某并沒有簽訂書面租賃合同,但已實際領取了經濟補償款,可確認周某某同意村集體經濟組織將其承包土地經營權進行流轉,不應適用土地承包法第四十八條相關規定。

圖3 周某某與陳某某、某村村委合同糾紛

二、我國農村土地流轉糾紛中存在風險的主要原因分析

(一)農戶缺乏土地流轉的相關法律知識

筆者通過查閱大量裁判文書發現,有關農村土地流轉的合同糾紛主要源自兩方面:一方面,農戶缺乏相關農地流轉相關法律知識;[2]另一方面,農戶基于人情關系或其他原因對合同條款約定比較不明確或重要事項沒有約定。例如,有部分農戶對土地出租年限約定不明確,根據合同法相關規定,沒有約定期限的,屬于不定期租賃,出租方可以依法隨時解除承包經營權出租合同關系。

(二)基層村委組織的職能缺失

我國每年產生的農地流轉糾紛數量整體呈上升態勢,基層村委組織的職能缺失是重要原因之一。根據對裁判文書網上判決書的分析,很多糾紛源于村委會的相關行為不符合法律規定程序。例如,收回土地再次發包的程序不合法;沒有提示村民履行相關報告程序等。[3]

三、小結

筆者主要基于農村土地流轉模式分析相關法律風險,總結風險存在的主要原因:第一,農戶缺乏土地流轉的相關法律知識;第二,基層村委組織的職能缺失。針對上述風險和原因,政府部門應充分發揮指引功能,一方面加強對基層服務組織的培訓;另一方面,出臺相關農地流轉操作細則或注意事項,預防糾紛的產生