病蟲害全程“綠色防控” 技術在棉花生產(chǎn)上的推廣應用

張素新 賀奇志 劉曉樂

(新疆兵團第七師129 團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心 新疆 奎屯 834032)

2019 年開始,129 團重拾統(tǒng)防統(tǒng)治優(yōu)良傳統(tǒng),在實現(xiàn)節(jié)本增效的同時,也兼顧了社會效益、環(huán)境與生態(tài)效益,促進了棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

1 采取的主要技術措施

1.1 農(nóng)業(yè)防治措施

1.1.1 選用優(yōu)質(zhì)棉花品種。選用審定并在本地大量使用過的抗(耐)病蟲良種,如中棉75 號、中棉86 號等。

1.1.2 減少基數(shù)。開展秋翻冬灌,開春后及時清除田內(nèi)、田埂、路邊雜草,有效壓低棉葉螨等越冬基數(shù)。適時開展蟲情調(diào)查,根據(jù)其發(fā)生規(guī)律,指導居民和農(nóng)戶對室內(nèi)花卉、溫室大棚和棉田周圍雜草上的害蟲進行封鎖防治,防止其侵入危害。

1.1.3 優(yōu)化栽培管理。適時播種,合理密植,及時中耕提溫除濕,推遲進頭水,促苗早發(fā),培育壯苗,優(yōu)化群體結(jié)構(gòu),增強抗逆性。

1.1.4 科學運籌水肥。嚴格普及棉花秸稈粉碎還田,有條件地塊增施有機肥料,實施測土配方平衡施肥。頭水前斬切膜邊,撿拾殘膜;適當控水控肥,減少徒長、旺長,改善田間微環(huán)境,減少病蟲害發(fā)生幾率。

1.1.5 適時化調(diào)與打頂。適時化調(diào),7 月5 日前所有棉田結(jié)束打頂工作,棉花葉色濃綠,始終保持穩(wěn)健的長勢,減少了害蟲發(fā)生幾率。

1.1.6 種植玉米誘集帶。利用棉鈴蟲成蟲喜在玉米上隱藏產(chǎn)卵的習性,4 月下旬~5 月上旬、7 月上旬在田埂、地頭以及棉田種植或復播玉米,誘集1 代、2 代、3 代棉鈴蟲,同時為其天敵提供繁殖場所。

1.2 物理防治措施

1.2.1 推廣色板誘蟲技術。利用棉薊馬、蚜蟲等對藍色和黃色的趨性,自棉花出土或害蟲開始遷飛時懸掛藍板、黃板誘蟲,每5 畝擺1 塊藍板或黃板,每月更換1 次。全團累計擺放黃牌42 849 個,實現(xiàn)全覆蓋。

1.2.2 推廣燈光誘殺控害技術。懸掛PS-15Ⅱ型頻振式殺蟲燈和太陽能殺蟲燈,每50 ~100 畝安裝1 盞,全團2019 年和2020 年共增設頻振式殺蟲燈和太陽能殺蟲燈2 142 盞,做到了棉田100%全覆蓋;每年誘殺蟲蛾86 萬頭,平均每盞燈誘殺776.17 頭,對越冬代棉鈴蟲也有明顯誘殺效果。

1.2.3 推廣化學誘捕控害技術。每30 畝棉田擺放1個誘蟲籠,籠底不低于1 m,且要高出棉花30 cm,并及時更換誘芯。性誘盆每10 畝放1 盆,均勻布防,盆距約為18 m,誘殺棉鈴蟲越冬代成蟲。主要誘捕羽化期成蟲,使其性別比例失調(diào),減少下代蟲口基數(shù)。2020 年共計擺放誘蟲籠和性誘盆7 380 個,累計應用性誘劑2.5 萬余個,累計誘殺害蟲48.71 萬頭。

1.2.4 糖醋液誘殺及人工捕捉幼蟲。及時掛糖漿瓶誘殺地老虎成蟲,減少田間落卵量。糖漿的配制按糖∶醋∶酒∶水= 6∶3∶1∶10,擺放高度以0.8 ~1.0 m為標準。發(fā)現(xiàn)被其幼蟲咬食的棉花莖葉后,結(jié)合間苗、定苗,挖開受害棉苗周圍的土,滅殺大齡幼蟲。

1.2.5 大棚搭建防蟲網(wǎng)。通過在果蔬大棚搭建防蟲網(wǎng)來控制外界昆蟲進入棚內(nèi),防蟲網(wǎng)可在一定程度上降低昆蟲數(shù)量,達到防蟲目的。

1.3 生物與生態(tài)防治

1.3.1 保護利用天敵,增加自然天敵。近年來,129團推廣種植苜蓿33.33 hm2、青貯玉米53.33 hm2、小麥300 hm2,退耕還林1 486.67 hm2,在棉田防護林帶下種植苜蓿等作物,為棉田天敵提供繁殖場所,擴大了害蟲的自然天敵庫,充分發(fā)揮其控害作用。

1.3.2 用蘇云金桿菌制劑(Bt 乳劑),防治棉田地老虎等低齡幼蟲。

1.3.3 加強田管,健身栽培。加強田管,突出“早”字;配方施肥,科學運籌水肥;合理化調(diào),準確施藥等。做到群體整齊、個體健壯。

1.4 化學防治措施

1.4.1 拌種。種子包衣前曬種1 ~2 d;用26%多福甲1∶50 進行機械拌種包衣,或每100 kg 種子用40%衛(wèi)福(美國科聚亞)0.3 ~0.5 kg,加水3 kg 進行拌種包衣,播前將種子充分曬干。

1.4.2 推廣高效、低毒、低殘留的化學、生物農(nóng)藥。根據(jù)棉花不同生育時期,在低齡幼蟲期和病害初發(fā)期施藥,并加增效劑,提高藥效,減少用量。

1.4.3 大力選用生物制劑或綠色農(nóng)藥。①棉鈴蟲防治藥劑:600 億PIB/g 棉鈴蟲核型多角體病毒(科云)水分散粒劑畝使用劑量為2 g,兌水40 kg,在棉鈴蟲卵孵化盛期葉面均勻噴施,二次稀釋后使用,傍晚或陰天施藥。1%甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽乳油畝使用劑量25 ~30 ml,兌水40 kg,在棉鈴蟲卵孵盛期時或低齡幼蟲發(fā)育初期葉面均勻噴施,傍晚施藥。15%茚蟲威懸浮劑畝使用劑量20 ml,兌水40 kg,于棉鈴蟲卵孵化盛期葉面均勻噴施,二次稀釋,用足水量。②棉葉螨防治藥劑:20%四螨嗪懸浮劑、20%三磷錫乳油、1%甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽乳油、1.8%阿維菌素乳油、24%螺螨酯(螨危TM)懸浮劑、5%阿維菌素·達螨靈微乳劑等對棉花葉螨防治效果較好,在試驗劑量下對天敵較安全。24%螺螨酯(螨危TM)懸浮劑使用劑量為4 000 ~5 000 倍液,于棉葉螨初發(fā)期均勻噴霧用藥,如果在害螨的中后期施用,與阿維菌素混用效果極好。20%四螨嗪懸浮劑畝使用量30 ml,用水量60 kg 以上,在螨卵初孵期均勻噴霧,在螨密度大時與阿維菌素混用效果較好。20%三磷錫乳油畝使用量30 ml,于棉葉螨卵孵盛期葉背均勻噴霧施藥。1.8%阿維菌素乳油畝使用量20 ~30 ml,于棉葉螨發(fā)生始盛期均勻噴霧施藥,與尼索朗或四螨嗪混配使用效果最佳,配好的藥液當日使用,在陰天或清晨、傍晚施用。1%甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽乳油畝使用量30 ml,于棉葉螨和棉鈴蟲混合發(fā)生時使用。5%阿維菌素·達螨靈微乳劑使用劑量為2 000 ~2 500 倍液。③棉蚜防治藥劑:3%啶蟲脒乳油、5%啶蟲脒乳油、70%吡蟲啉水分散粒劑等3 種對棉蚜防治效果較好,對天敵較安全。

1.5 植保機械的改裝應用。根據(jù)棉葉螨等在葉片背面吐絲結(jié)網(wǎng)危害產(chǎn)卵、隱蔽性強、藥劑不易接觸的特點,為提高防效,對機載施藥器械進行了試驗改裝,選取了2 種改裝機型:一種是爬犁型(框架式)噴霧器,適合棉花蕾期使用。另一種是雪撬型(靴式)噴霧器,改裝一套掛架式噴頭,其高低、數(shù)量、方向、間距可依據(jù)棉花株高、行距、蟲害發(fā)生的程度等進行調(diào)整,適合盛蕾初花期以后用。

1.6 加強病蟲害監(jiān)測預警,完善基層農(nóng)業(yè)技術推廣體系。團連兩級加強組織和宣傳引導,農(nóng)民專業(yè)合作社加強服務,農(nóng)業(yè)技術部門做好病蟲害監(jiān)測預警和技術指導,制定階段防治方案,形成基層綠色防控技術推廣體系。

1.7 重視統(tǒng)防統(tǒng)治,提高防控成效。連隊兩委適時關注團農(nóng)發(fā)中心的蟲情測報結(jié)果和植保意見,督促職工適時采取科學合理的防控措施。合作社組織開展植保物資的統(tǒng)一采購、人力機力調(diào)配、統(tǒng)防統(tǒng)治技術措施的實施,并負責費用核算等工作。團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心、農(nóng)機合作社負責更新施藥技術,大力推廣和普及新式打藥機械,鼓勵成本更低、損傷更小的無人機飛防作業(yè),全面提高農(nóng)藥利用率。

1.8 廣泛開展農(nóng)民技術培訓,提高防治水平。通過“科技之冬”、農(nóng)廣校等平臺,每年培訓職工8 800 余人次,有力地提高了農(nóng)業(yè)勞動者的整體素質(zhì)。邀請七師農(nóng)科所、推廣站、農(nóng)業(yè)局的棉花病蟲專家現(xiàn)場授課,把課堂搬到田間地頭,有針對性的解決普遍性突出問題。每年組織農(nóng)業(yè)技術人員、種棉大戶和科技示范戶前往綠色防控技術示范區(qū)觀摩學習,實現(xiàn)技術培訓由“灌輸式”向“重實訓、重參與”方向轉(zhuǎn)變。

2 病蟲害綠色防控技術示范成果及效益

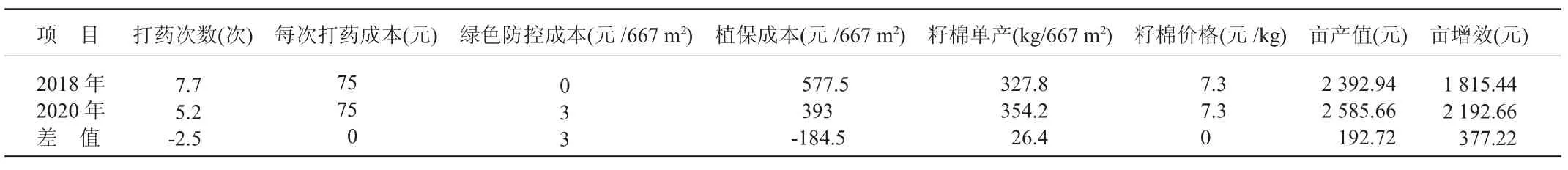

2.1 經(jīng)濟效益。如表1,全團21.4247 萬畝棉花:與2018 年相比,2020 年畝棉花綠色防控成本3.0 元,年均減少化學防治2.5 次(平均成本75 元/次),合計節(jié)本184.5 元;2020 年籽棉單產(chǎn)354.2 kg/667 m2,比2018 年(327.8 kg/667 m2)增產(chǎn)26.4 kg/667 m2,以籽棉7.3 元/kg 計算,增加產(chǎn)值192.72 元/667 m2。節(jié)本增效377.22 元/667 m2。

2.2 社會效益。通過綠色防控,改變了取消“五統(tǒng)一”后職工在病蟲害防治方面單打獨斗、力不從心的被動局面,減輕了勞動強度,保障了用藥安全。

2.3 生態(tài)效益。減少了用藥次數(shù)和藥量30%以上,輻射帶動周邊地區(qū)減少用藥20%以上,從而保護了環(huán)境,有益于生物種群數(shù)量增加,使草蛉、瓢蟲和蜜蜂等對農(nóng)藥極為敏感的昆蟲數(shù)量明顯增多,生態(tài)效益顯著提高。

表1 綠色防控(2020 年) 與非綠色防控(2018 年) 對比分析