零起點“認寫分流,多認少寫”漢字教學法實驗研究

【摘要】對非漢字文化圈零起點漢語學習者來說,漢字學習是難點。“認寫分流、多認少寫”與“認寫同步“是漢字教學中的兩種主張。本文進行了三個月的教學實驗,對兩種教法的漢字學習效果進行動態比較,結果表明,“認寫分流、多認少寫”組漢字認讀和書寫水平均優于“認寫同步”組。本文認為,“認寫分流、多認少寫”教學法有利于順應漢字認知規律,提高學習積極性;有利于發揮認寫的相互作用,以認帶寫,以寫促認。

【關鍵詞】漢字教學? 認寫分流? 多認少寫

【中圖分類號】H195.3 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2021)13-0113-02

一、緒論

對非漢字文化圈的漢語學習者來說,漢字是一大難關,漢字教學一直是對外漢語教學中的重點研究對象,漢字認讀和漢字書寫是漢字教學中兩個重要方面,關于“認”和“寫”是否要同步,一直有不少討論。

嚴彥(2013)指出,對外漢字教學界從20世紀50年代開始,用的基本就是“先語后文”的辦法,但經過試驗最終把“語文并進”作為一項教學原則確定下來。江新(2007)認為,過去學者大多主張漢字認讀和書寫同步進行,但是這種漢字教學模式對于非漢字文化圈學習者難度很大。不少研究者提出應該“認寫分流”,例如,佟樂泉(1999)認為,母語為非漢語的學習者要同時完成漢字認讀和書寫兩項任務,困難要大得多,建議“讀寫分步走”。柯傳仁、沈禾玲(2003)也提出,對初級階段的學生,不應在漢字書寫方面提過高的要求。

有研究者通過教學實驗發現“認寫同步”教學效果較好。Chin(1973)對“認寫同步”和“只讀不寫”兩組學生進行了比較教學,結果顯示“認寫同步”組的認讀成績和書寫成績均優于“只讀不寫”組,但實驗樣本較少且變量還有待控制,如“只認不寫”組中有不少被試也進行了書寫練習。嚴彥(2013)采用“認寫同步”和“多認少寫”兩種教法進行教學實驗,結果發現在不同筆畫、頻率、結構漢字的字義習得和不同結構的字形習得中,“認寫同步”組的成績明顯好于“多認少寫”組,但該教學實驗并未進行“認寫分流”,兩個組對認讀和書寫均作要求,“少寫”只是減少書寫練習。

有研究者通過教學實驗發現“認寫分流”更有優勢。宋連誼(2000)進行了“只認讀不書寫”的教學實踐,發現在學生認讀水平相當而書寫水平差異很大的情況下,完全可以同班上課,但該研究并沒有對識字能力進行前測和后測。江新(2007)在三個月的教學實驗中比較了兩種漢字教學法,結果發現“認寫分流,多認少寫”法的識字效果和寫字效果均優于“認寫同步“法,但實驗并未專門設計漢字書寫的測驗。

本文將作進一步的實驗研究。

二、實驗研究方法

(一)實驗設計

實驗為單因素被試間設計,被試間因素為兩種教學方法,對照組采用“認寫同步”漢字教學法,實驗組采用“認寫分流、多認少寫”漢字教學法。

(二)被試

愛爾蘭都柏林大學商學院本科零起點漢語學習者36人,其中實驗組19人,對照組17人。他們來自初級漢語課程不同學期的兩個班,均由筆者執教,使用相同教材,教學時間均為36學時(50分鐘/學時)。被試全部來自非漢字文化圈,經調查均無任何漢字基礎。

(三)測量工具

該課程要求過程化考核,分為三次期中測驗和一次期末測驗,教學實驗也相應分成四個階段:

測驗一(9學時):對照組考查21個漢字的認讀和書寫,實驗組考查21個漢字的認讀和9個漢字的書寫;測驗二(21學時):對照組考查75個漢字的認讀和書寫,實驗組考查75個漢字的認讀、50個漢字的書寫(其中10個漢字來自上一教學階段);測驗三(33學時):對照組考查86個漢字的認讀和書寫,實驗組測驗86個漢字的認讀、75個漢字的書寫(其中30個漢字來自上一教學階段);測驗四(36學時):對照組和實驗組均考查全部182個漢字的認讀和書寫。

測驗方式:

漢字認讀測驗:朗讀含有目標字的句子,并口頭翻譯句子。

漢字書寫測驗:書面翻譯句子;根據拼音,給句子填上空缺的漢字。

(四)實驗程序

第一學期進行對照組的教學,采用“認寫同步”,要求所有生字都要能認讀并書寫。第二學期對實驗組進行教學,采用“認寫分流、多認少寫”,要求所有生字都能認讀,部分生字要求能書寫。要求書寫的漢字包含兩部分:一是當前教學單元具有代表性筆畫、結構、部件、偏旁的漢字;二是過往教學單元中未要求書寫,當前復現率較高的漢字。

漢字教學內容主要安排如下:一是課上專門的漢字講練時間,實驗組的書寫練習時間少于對照組,認讀練習時間多于對照組;二是穿插于其他教學環節,實驗組與對照組練習時間相當;三是課后漢字作業,兩組的課后漢字作業總量相當,實驗組要求書寫的漢字個數減少,單字練習量增加。

三、結果

(一)漢字認讀教學效果

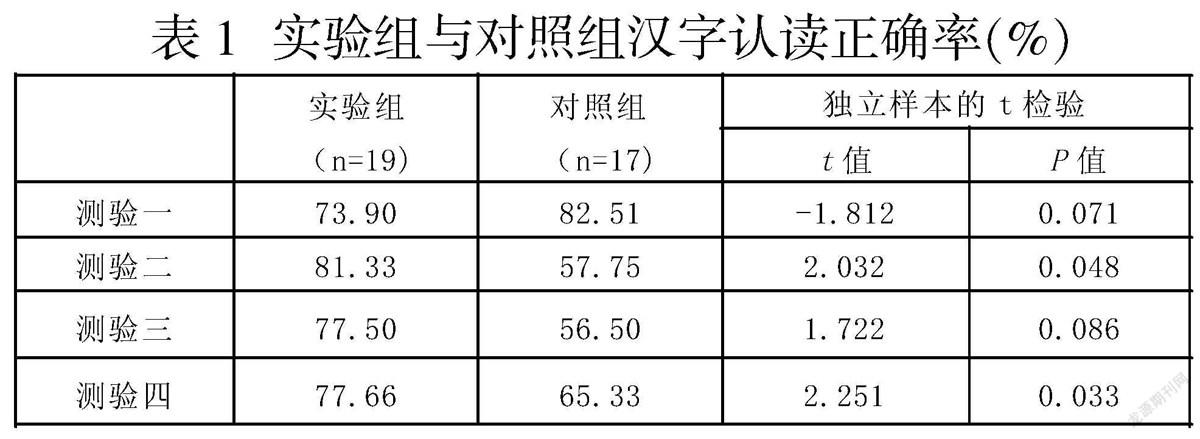

我們計算了實驗組和對照組四個階段漢字認讀測驗的正確率平均數,結果如下(見表1):

對四次漢字認讀測驗的正確率均進行獨立樣本的t檢驗,結果顯示:測驗一兩組成績呈邊緣顯著差異,對照組成績高于實驗組;測驗二成績差異顯著,實驗組成績高于對照組;測驗三成績呈邊緣顯著差異,實驗組成績高于對照組;測驗四成績差異顯著,實驗組成績高于對照組。

結果表明,第一階段(9學時,21字)對照組漢字認讀水平高于實驗組,但之后三個階段對照組認讀水平均低于實驗組。因此,從較長期的漢字學習來看,實驗組的認讀成績優于對照組。

(二)漢字書寫教學效果

我們計算了實驗組和對照組四個階段漢字書寫測驗的正確率平均數,結果如下(見表2):

對四次漢字書寫測驗的正確率均進行獨立樣本的t檢驗,結果顯示:兩組測驗一成績呈邊緣顯著差異;測驗二成績呈極顯著差異;測驗三成績呈顯著差異;測驗四呈顯著差異,四個階段實驗組成績均高于對照組。

結果表明,與對照組相比,實驗組書寫任務減少,正確率提升,前三個階段成績均高于對照組。第四階段兩組書寫任務相同,實驗組成績同樣高于對照組。因此,實驗組的漢字書寫學習效果優于對照組。

四、討論

(一)“認寫分流、多認少寫”有利于順應漢字認知規律,提高學習積極性

非漢字文化圈的零起點學習者缺乏漢字認知經驗,很難識別和分析漢字字形,分不清筆畫,看不出結構,常常照著寫都寫不對,大量機械的書寫耗時耗力卻收效甚微,事倍功半,打擊漢字學習積極性。有研究提出,通過漢字認讀來培養“字感”才是漢字初學者的當務之急。王碧霞等(1994)認為基礎階段漢字教學輸入要大,輸出要小,需要在大量輸入的基礎上培養學生的字感。劉姝(2013)認為漢字學習者需要經過“字感”的萌芽和形成過程,教學重點要培養學生的漢字認讀能力,書寫方面只是教授筆畫、結構、筆順等基本知識。

我們認為,如果漢字量不大,教學時間充足,學生學有余力,那么“認寫同步”對漢字認讀的教學效果更好。嚴彥(2013)的實驗(3學時,24個漢字)驗證了增加對漢字的書寫練習有利于對字義的習得。本文教學實驗中第一階段(9學時,21個漢字)對照組的漢字認讀成績優與實驗組。但是,在較為長期的系統性漢字學習中,漢字學習任務重,“認寫分流、多認少寫”更能優化時間和精力分配,更快地形成字感,提高學習效率。

(二)“認寫分流、多認少寫”有利于發揮認寫的相互作用,以認帶寫,以寫促認

“認寫分流”并不是“認寫分離”,而是要更好地發揮認讀和書寫的相互作用,全面提高學習效率。首先,“多認”對書寫難度大的漢字進行不斷復現,等學習者能較好地識別漢字結構之后再提出書寫要求,以認帶寫;其次,“少寫”選擇具有代表性筆畫、結構、部件、偏旁的漢字,集中精力書寫這部分漢字,有利于更快地掌握漢字系統規律,以寫促認。本文實驗收集了兩個組的漢字書寫偏誤,發現“少寫”的實驗組呈現出較為規律的偏誤發展過程:筆畫類為主—結構類為主—整字類為主,對照組則未見規律性。可見,書寫任務“少而精”,有利于加深對漢字結構規則的認識;最后,“多認少寫”能引導學習者運用有效的漢字學習策略,如減少使用字形策略(對字形進行機械練習和整體記憶),更多地使用歸納策略(如利用聲符和義符來學習漢字),提高漢字學習能力。

參考文獻:

[1]嚴彥.不同教法對漢字形音義習得影響的教學實驗研究[J].語言教學與研究,2013(3):16-23.

[2]佟樂泉.小學識字教學研究[M].廣州:廣東教育出版社,1999.

作者簡介:

張福亞,女,漢族,研究方向:漢語國際教育與中華文化傳播。