中晚期肺癌患者影響生活質量相關因素分析

中晚期肺癌患者影響生活質量相關因素分析

翁薇瓊,顏美瓊,沈文君,張琴,孫加源

(上海市胸科醫院內鏡中心,上海200030)

摘要:目的:對中晚期肺癌患者的生活質量進行評價及相關影響因素分析。方法:選取在上海胸科醫院住院的中晚期肺癌患者154例,采用我院設計的針對肺癌患者生活質量的調查表(包括8個維度66個條目),對患者進行調查。用QLQ-C30表的記分方法來描述認知功能、情緒功能、軀體功能、角色功能和社會功能5個功能維度。另選取性別、年齡、文化程度、經濟狀況、婚姻、吸煙等10個變量,根據數據的正態性和方差齊性,對二分類變量采取t檢驗或秩和檢驗。結果:不同年齡的患者在角色得分和社會功能得分都有顯著的統計學意義(P<0.05),被動吸煙患者在認知功能、角色功能和社會功能方面均與無被動吸煙的患者表現出明顯的差異。此外負面情緒與患者的生活質量息息相關(P<0.05)。結論:對于中晚期肺癌患者的年齡,吸煙情況與負面情緒是醫務工作者需要密切注意的環節,這些因素對患者的生活質量產生重要的影響。

關鍵詞:中晚期;肺癌;生活質量

文章編號:1006-6233(2015)11-1798-05

基金項目:*上海市衛計委科研項目,(編號:20114329)

通訊作者:*Email:jysun1976@163.com

文獻標識碼:B

Analyzing the Factors Affected the QOL of Patients with

Middle-late Lung Cancer

WENGWeiqiong,YANMeiqiong,SHENWenjun,etal

(Shanghai Chest Hospital, Shanghai 200030, China)

Abstract:Objective: To evaluate the life quality of middle-late stage lung cancer patients and analyze related factors. Method: Selected 154 cases of middle-late stage lung cancer patients in Shanghai Chest Hospital, using our questionnaire to survey the life quality of lung cancer patients (including eight dimensions and 66 entries). QLQ-C30 table scoring method is used to describe five dimensions, including cognitive function, emotional function, physical function, role function and social function. On the other side, select 10 variables including gender, age, educational level, economic status, marriage, smoking or not etc, according to the data of normality and homogeneity of variance, the binary classification variables take t test or rank and inspection. Result: The patients of different ages had significant statistical significance (P < 0.05) in role and social function scores, passive smoking patients showed significant differences in terms of cognitive function, role function and social function. In addition, negative emotion is closely related to the patient's quality of life (P < 0.05). Conclusion: Medical workers need to pay close attention to middle-late stage lung cancer patients on age, smoking status and negative emotions, which are important influence on the patient's life quality.

Key words: Middle-late;Lung cancer;QOL

原發性支氣管肺癌是臨床最常見的肺部原發性惡性腫瘤,簡稱“肺癌”,是一種嚴重危害人類健康的疾病。臨床流行病學資料顯示,肺癌是目前世界發達國家及我國大中城市發病率及死亡率最高的惡性腫瘤之一[1]。中晚期肺癌患者往往失去手術治療的機會,而放化療等治療方法所帶來的副作用極大影響患者的生活質量,甚至出現心理疾患。但在療效為王的評價體系中,患者的生活質量往往被忽視[2]。而當今腫瘤的治療趨勢不僅僅是為了延長生存時間、緩解癥狀,更應該把提高生活質量作為最主要的終點評價指標[3~5],因此生活質量的測定更加有意義。鑒于目前尚未見本地區有中晚期肺癌生活質量的研究報告,我們對在上海胸科醫院就診的中晚期肺癌患者進行了問卷調查,評價其生活質量現狀,找出影響生活質量的因素,以利于采取綜合性干預措施,提高和改善中晚期肺癌患者的生活質量。

1資料與方法

1.1病例選擇:患者均為住院的中晚期肺癌患者。入選標準:①有明確病理或細胞診斷的肺癌患者,依據美國聯合癌癥分類委員會(AJCC)和國際抗癌聯盟(UICC)2002年制定的肺癌TNM分期[6]為ⅡB及所有Ⅲ、IV期住院或出院患者;②放化療結束3周以上或某化療療程開始的前0~1d或姑息治療者;④神志清楚,語言交流清晰;⑤患者知情同意,自愿參加本項臨床觀察。排除標準:①不符合原發性支氣管肺癌診斷標準的患者;②雖有明確病理或細胞診斷為肺癌,但依據美國聯合癌癥分類委員會(AJCC)和國際抗癌聯盟(UICC)2002年制定的肺癌TNM分期為隱匿期、0期、IA期、IB期和ⅡA期的患者;③精神疾病患者,或神志不清、語言交流不清楚的患者,或不愿意配合調查,依從性差的患者;④妊娠及哺乳期婦女;⑤嚴重肝腎疾病、血液系統疾病、自身免疫病、慢性嚴重感染、糖尿病、精神病、吸毒、酗酒者;⑥正在進行放化療的肺癌患者。

1.2試驗方法:以針對各類癌癥患者的生活質量核心量表QLQ-C30和肺癌特異性模塊QLQ-LC13為基礎[7],吸收國內研究經驗,自行設計了調查表,包括一般情況、肺癌相關癥狀、對生活質量整體評價、認知功能、情緒功能、軀體功能、角色功能和社會功能等8個維度68個條目,每個條目下設4~5個等級,包括一點也不、有一點、有些、相當、非常,分別用0~4分表示。患者是否知情條目下設3個等級,熟知:完全知道病情;模糊:患者僅僅知道患有惡性腫瘤,但不知道已經出現復發、轉移或手術不能完全切除等情況;不知:患者完全不知道自己所患疾病為惡性腫瘤。

1.3調查方法:以問卷調查形式(包括直接調查及信函調查)進行調查研究。調查前先對參與課題人員進行調查方法的培訓,要求調查者熟悉量表的填寫規則、注意事項,熟悉病例,填寫患者基本信息。在實際調查時,首先向符合條件的患者說明此研究的目的意義,詢問是否愿意參加,以取得同意。向愿意參加研究的患者講解量表的填寫規則、注意事項。然后要求患者在最合適的答案上做標記,不能漏答或多答。研究者隨時解答患者疑問。資料收集完成后,研究者逐項檢查,及時補漏和糾正錯誤,確認資料的合格性。

1.4統計學處理:用SPSS17.0軟件,VAS和SF-36評分比較采用t檢驗。

2結果

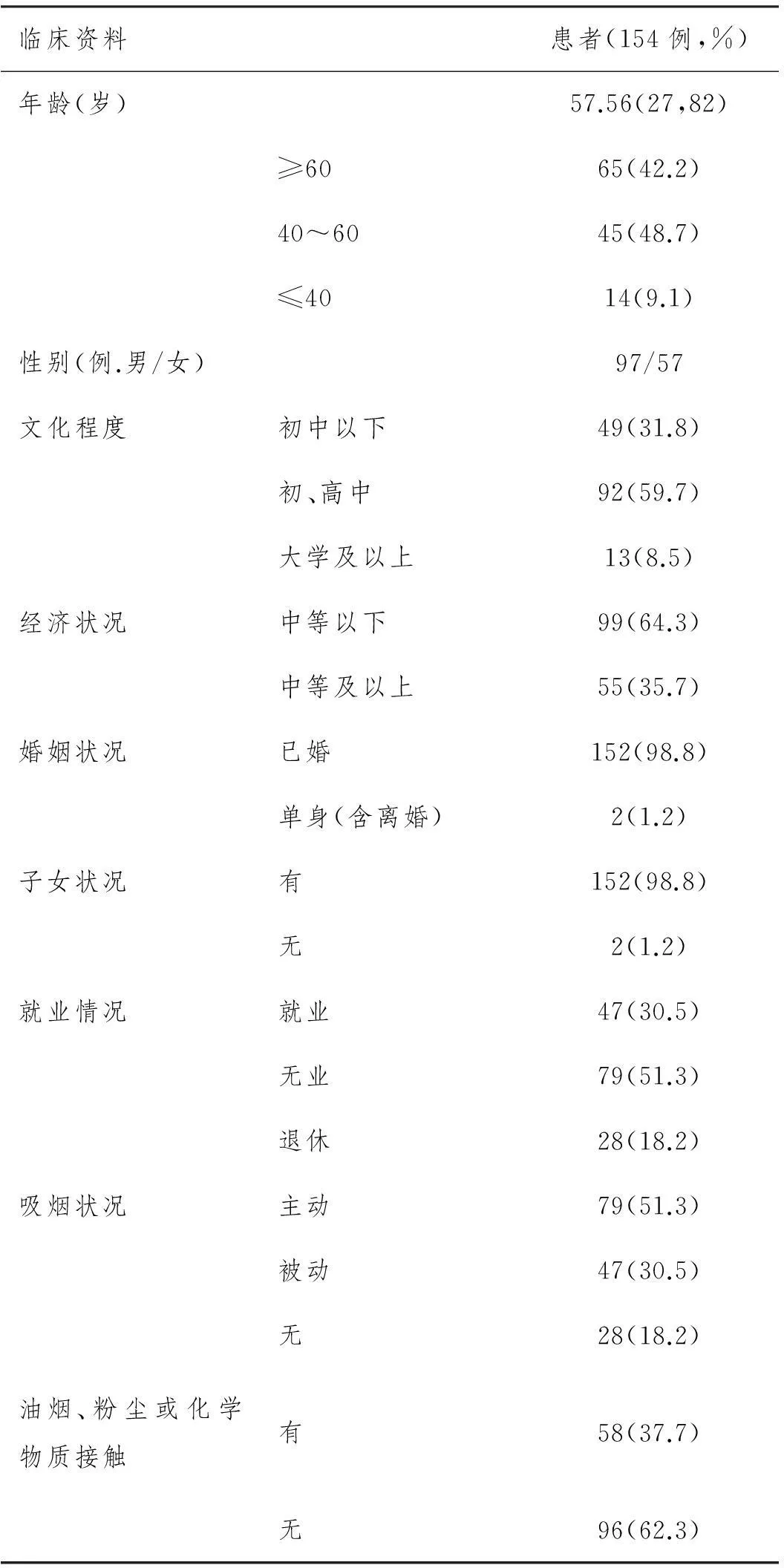

2.1病例資料:入組的154例患者中,平均年齡57.56歲(27~82歲);男性占62.9%,女性占37.1%;主動吸煙患者占51.3%,另有30.5%的患者為經常被動吸煙患者;而在文化程度方面,初高中者患者居多,占整體患者的59.7%;經濟狀況方面,低等收入患者占到64.3%,見表1。

2.2患者基本情況對生活質量的影響:以生活質量的各個維度作為因變量,患者的基本情況特征(包括性別、年齡、文化程度、職業、婚姻狀況、經濟狀況、吸煙情況等)作為分組變量進行分析,結果顯示年齡對于患者的情緒功能及角色功能有統計學的影響,而吸煙情況對于患者的認知功能以及軀體功能有著統計學的影響結果(P<0.05),詳見表2。

被調查的154例肺癌患者中,總體上對目前生活質量一點也不滿意者1例,有一點滿意19例,有些滿意33例,相當滿意58例,非常滿意43例。分析反應中晚期肺癌患者認知功能、情緒功能、軀體功能、角色功能和社會功能的45個條目與生活質量整體評價的相關程度。結果顯示,肺癌患者對目前生活質量的滿意度與其認知功能、情緒功能、軀體功能、角色功能和社會功能中的多個條目相關,焦慮、憤怒、悲觀失望、困惑、孤獨和恐懼等情緒均與生活質量呈負相關,見表3。

表1 患者相關資料n(%)

表2 患者年齡吸煙情況對生活質量的影響評分比較 ±s)

表3 肺癌患者負面情緒與生活質量的關系

P#<0.05,P*<0.01

3討論

目前,生活質量評估已成為公認的腫瘤臨床治療的重點之一。生活質量量表是生活質量評價的工具,使用良好的量表可提高生活質量測量的可信度。而在肺癌患者,Ⅰ期、Ⅱ期肺癌患者生活質量較Ⅲ期、Ⅳ期有顯著差異,晚期肺癌患者生活質量較低[8]。生活質量核心量表QLQ-C30和肺癌特異性模塊QLQ-LC13,是自評式生活質量表。本研究以核心量表QLQ-C30和肺癌特異性模塊QLQ-LC13為基礎,吸收國內外研究經驗,自行設計了肺癌患者生活質量量表。與同類調查表比較,重點增加了患者的主觀評價指標,即認知功能和情緒功能的條目,并對每個條目的影響進行評價,希望能進一步符合生活質量主觀性和多維性的特點,更全面的評價肺癌患者生活質量現狀,找出多維因素,以對肺癌患者的生活更具有指導意義。

本研究顯示,不同年齡的患者在角色得分和社會功能得分都有顯著的統計學意義(P<0.05)。其中青、中年組得分較低,老年組得分較高,中老年組之間有顯著性差別。其原因可能是年齡低的患者對癌癥的沖擊力耐受較低,難以接受肺癌患者的角色,所以在角色功能得分和社會功能得分相對較低。60歲以上的患者已經有了一定的心理承受能力,大多數都能面對癌癥,所以得分較高。說明年齡是影響生活質量,特別是其角色和社會功能的因素之一。因此,應該特別對年輕肺癌患者給予關注。就像人們認知的那樣,本次研究再次證明了被動吸煙患者在認知功能、角色功能和社會功能方面均與無被動吸煙的患者表現出明顯的差異,提示肺癌患者要提高自己的生活質量,必須遠離煙草。

此外研究還發現,焦慮感、憤怒感、失望悲觀感、擔心身體健康、困惑感、孤獨感和恐懼感均與生活質量呈負相關,欣慰感、情緒的自控能力、盡量使自己快樂、娛樂活動和希望感與生活質量呈正相關。提示肺癌患者應該對不良情緒進行控制,代之以積極樂觀的情緒。

綜上所述,針對中晚期肺癌患者的生活質量與多種因素有關。年齡吸煙情況等對生活質量有顯著的影響,應該特別對年輕的肺癌患者給予關注。還應該積極對患者進行心理行為干預,幫助他們盡量遠離負面情緒從而改善生活質量。

參考文獻:

[1]石遠凱.肺癌診斷治療學[M].北京:人民衛生出版社,2008.3~7.

[2]趙劍波,李彥豪,陳勇,等.癌癥患者評價的現狀及展望[J].中國腫瘤,2002,11(6):321~323.

[3]Cella DF, Tulsky,DS, Gray G, et al. The functional assessment of cancer therapy scale: development and validation of the general measure[J].Clin Oncol,2002,11:570~579.

[4]朱貴東,肖永紅,張翠敏.女性肺癌患者生活質量評價及影響因素分析[J].臨床肺科雜志,2011,16(1):78~79.

[5]李艷,張自如.社會功能評分對老年肺癌化療患者指標的影響[J].中國老年保健醫學雜志,2010,8(3):67~68.

[6]王吉耀.內科學[M].北京:人民衛生出版社,2011.124~125.

[7]Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer[J].N Eng Med,2010,363(8):733~742.

[8]郭莉,劉麗華,劉志敏.晚期癌癥患者生活質量的影響因素及護理對策[J].護理實踐與研究,2009,6(1):98~100.