資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)資源型城市經(jīng)濟(jì)增長的影響

——基于夜間燈光數(shù)據(jù)的實(shí)證研究

羅福周,趙 佳

(西安建筑科技大學(xué) 管理學(xué)院,陜西 西安710055)

資源產(chǎn)業(yè)是依靠資源稟賦條件,圍繞自然資源開發(fā)和利用的產(chǎn)業(yè),而資源型城市正是依靠資源產(chǎn)業(yè)來支持自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展的城市。作為我國重要的能源資源戰(zhàn)略保障基地[1],在過去幾十年中資源型城市為中國的經(jīng)濟(jì)增長作出了重大貢獻(xiàn)。然而,資源相對(duì)富裕的中西部資源型城市卻普遍出現(xiàn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長乏力的現(xiàn)象,城市的可持續(xù)發(fā)展受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[2]。因此,明晰這一問題背后的原因,有助于恢復(fù)并促進(jìn)資源型城市的經(jīng)濟(jì)增長,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)有關(guān)于資源型城市可持續(xù)發(fā)展的研究很少以長期發(fā)展和資源產(chǎn)業(yè)依賴為背景,學(xué)者們多基于自然資源的不可再生性和耗竭性,認(rèn)為資源型城市的可持續(xù)發(fā)展必須“去自然資源化”。隨著我國東部老礦區(qū)資源枯竭,大部分衰老煤礦逐漸退出,加上西南地區(qū)資源賦存條件較差,煤礦生產(chǎn)安全壓力大,作為我國重要的煤炭及能源基地,未來全國煤炭生產(chǎn)將越來越向晉陜蒙地區(qū)集中。也就是說,在未來很長一段時(shí)間內(nèi),晉陜蒙地區(qū)仍將作為煤炭資源產(chǎn)業(yè)的集聚地,城市的發(fā)展也仍將依靠資源產(chǎn)業(yè)。因此,分析資源產(chǎn)業(yè)集聚與資源型城市經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系,能夠?yàn)槲覈形鞑抠Y源型城市更好地發(fā)展資源產(chǎn)業(yè)提供參考依據(jù)。在實(shí)證對(duì)象選擇上,考慮到山西省10 個(gè)地級(jí)市和3 個(gè)縣級(jí)市均為資源型城市,是資源型城市大量集合的省份,其資源產(chǎn)業(yè)及資源型經(jīng)濟(jì)具有典型性。

本文將以山西省11 個(gè)地級(jí)市為實(shí)證對(duì)象,選取2005—2017 年為研究時(shí)間,運(yùn)用校正整合的長時(shí)間序列夜間燈光數(shù)據(jù)反映資源型城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,探究資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)資源型城市經(jīng)濟(jì)增長的影響,并在資源產(chǎn)業(yè)依賴背景下為提升城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提出政策建議。

1 文獻(xiàn)綜述

依托工業(yè)化進(jìn)程中對(duì)能源和原材料的大量需求,資源型城市得到了迅猛的發(fā)展。但資源產(chǎn)業(yè)具有高污染、高耗能和高排放的特征,地方政府為了追求經(jīng)濟(jì)的高速增長,“刻意”忽視了城市環(huán)境綜合保護(hù)與治理,進(jìn)一步導(dǎo)致了生態(tài)環(huán)境的惡化,最終資源型城市普遍出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增長乏力、社會(huì)活力下降的現(xiàn)象[3,4]。基于此,學(xué)者們紛紛開展了關(guān)于資源型城市轉(zhuǎn)型的研究。當(dāng)前國內(nèi)外學(xué)者的相關(guān)研究表明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型、政府政策引導(dǎo)、生態(tài)環(huán)境治理、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施水平等是影響資源型城市實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的主要因素[5-7]。其中,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型是公認(rèn)的資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要突破口,是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵[8-10]。基于自然資源尤其是礦產(chǎn)資源的可耗竭性是資源型城市產(chǎn)生各種問題的根源的認(rèn)知,外生型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整模式得到了學(xué)術(shù)界的大力肯定[11]。該模式通過轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),培育與地區(qū)自然資源基本脫離的替代產(chǎn)業(yè)和接續(xù)產(chǎn)業(yè),逐步將原來投入到資源產(chǎn)業(yè)的人力、財(cái)力、物力等轉(zhuǎn)移到新產(chǎn)業(yè),將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向非資源型產(chǎn)業(yè),從而降低對(duì)自然資源的依賴,達(dá)到提升城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力的目的。可以看出,該調(diào)整模式很少以仍需長期發(fā)展和依賴資源產(chǎn)業(yè)為背景,因?yàn)樗谧匀毁Y源的不可再生性,認(rèn)為資源型城市的可持續(xù)發(fā)展必須“去自然資源化”。對(duì)于仍將作為煤炭資源產(chǎn)業(yè)集聚地的晉陜蒙地區(qū)來說,這種外生型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整模式顯然并不太適用。因此,晉陜蒙地區(qū)要想提升社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就必須關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長中遇到的資源產(chǎn)業(yè)集聚問題。

作為一種社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)現(xiàn)象,產(chǎn)業(yè)集聚伴隨著城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展而出現(xiàn),與經(jīng)濟(jì)增長是相伴而生、難以分離的過程。一直以來,產(chǎn)業(yè)集聚與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系受到了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注,隨之產(chǎn)生了豐富的研究成果,表明產(chǎn)業(yè)集聚可通過不同的外部因素對(duì)生產(chǎn)力產(chǎn)生影響,最終作用于城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。相關(guān)文獻(xiàn)表明,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)于城市經(jīng)濟(jì)增長的影響可能存在以下關(guān)系:①產(chǎn)業(yè)集聚和經(jīng)濟(jì)增長之間存在正向關(guān)系。程鵬飛、李婕、張紅麗等基于空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)視角,驗(yàn)證了林業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)區(qū)域林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長具有顯著正向促進(jìn)作用[12];任陽軍、汪傳旭、李伯榮等證實(shí)了生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚和制造業(yè)集聚均會(huì)顯著地促進(jìn)綠色全要素生產(chǎn)率提升[13]。②集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長存在負(fù)向阻礙作用。Ercole R和O’Neill R的研究結(jié)果支持了產(chǎn)業(yè)集聚與制造業(yè)的發(fā)展成反比[14];Tanaka K和Managi S的研究表明,在造紙和紙漿工業(yè)中產(chǎn)業(yè)集聚有助于提高能源效率,但在水泥工業(yè)中集聚效應(yīng)對(duì)能源效率的影響是負(fù)面的[15]。③越來越多的學(xué)者提出空間集聚與經(jīng)濟(jì)增長之間并不是簡單的線性關(guān)系,而更多地呈倒“U”型關(guān)系,即著名的“威廉姆森假說”[16]。黃金鳳、武翰濤、曹增棟等運(yùn)用集聚經(jīng)濟(jì)外部性,建立門檻回歸模型并實(shí)證檢驗(yàn)了“威廉姆森假說”[17];Meng Q 的研究表明,農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)集聚對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有顯著影響,呈現(xiàn)出先升后降的倒“U”型關(guān)系[18];陳路、孫博文、謝賢君從一般均衡理論模型角度出發(fā),證實(shí)了產(chǎn)業(yè)集聚與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間存在著顯著的非線性關(guān)系[19]。此外,孫慧與朱俏俏[20],胡安軍、郭愛君與鐘方雷[21]也證實(shí)了產(chǎn)業(yè)集聚與生產(chǎn)率之間有倒“U”型的曲線關(guān)系。由此可見,產(chǎn)業(yè)集聚與城市經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系雖然一直是學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn),但仍未形成一致的定論。同時(shí),不同類型的產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)城市經(jīng)濟(jì)活力的影響也有一定的區(qū)別。由于自然資源具有可耗竭性,所以資源產(chǎn)業(yè)集聚如何作用于區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚不明確。

現(xiàn)有關(guān)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的研究基本上都以GDP或人均GDP 等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為衡量地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平的指標(biāo),但傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)難免存在采集和計(jì)算偏差、統(tǒng)計(jì)口徑不一致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度有限等問題,甚至還會(huì)因?yàn)椴糠值胤秸賳T在政績與GDP 掛鉤的體制壓力下人為地高估GDP[22]。近年來隨著遙感技術(shù)的進(jìn)步,學(xué)者們開始使用夜間燈光數(shù)據(jù)來研究經(jīng)濟(jì)增長和區(qū)域發(fā)展的問題,從而補(bǔ)充GDP 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不足,相關(guān)研究也證實(shí)了燈光數(shù)據(jù)可以作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀記錄[23-25]。如,秦蒙、劉修巖、李松林運(yùn)用經(jīng)過校正的夜間燈光數(shù)據(jù)來反映經(jīng)濟(jì)增長,研究了城市蔓延對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響[26];LI H、Xiong Z、Xie Y 基于1992—2012 年夜間燈光數(shù)據(jù),分析得出單位面積的燈光強(qiáng)度和人均GDP之間存在極高的相關(guān)性[5];劉華軍、杜廣杰的研究結(jié)果表明,夜間燈光數(shù)據(jù)可以最大限度地消除人為等因素的干擾,為我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的研究提供新的視角[27]。因此,本文擬采用校正整合的長時(shí)間序列夜間燈光數(shù)據(jù)作為反映城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的指標(biāo),從而提高實(shí)證分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

2 數(shù)據(jù)來源及處理

2.1 數(shù)據(jù)來源

本文衡量經(jīng)濟(jì)增長水平的指標(biāo)來自于美國國家地球物理數(shù)據(jù)中心(National Geophysical Data Center,NGDC)發(fā)布的夜間燈光遙感數(shù)據(jù),包括DMSP/OLS數(shù)據(jù)和NPP/VIIRS 數(shù)據(jù)兩類。DMSP/OLS 燈光數(shù)據(jù)包括第四版本2005—2013 年的全年無云穩(wěn)定燈光數(shù)據(jù);NPP/VIIRS 數(shù)據(jù)包括云掩膜處理數(shù)據(jù)(VCMCFG)和云掩膜散光校正數(shù)據(jù)(VCMSLCFG)兩種類型,由于2013 年缺乏VCMSLCFG 類型的數(shù)據(jù),考慮到連續(xù)性,本文均選用VCMCFG 類型數(shù)據(jù)。在處理過程中使用的山西省地級(jí)市行政區(qū)劃矢量數(shù)據(jù)來自于國家基礎(chǔ)地理信息中心的全國1 ∶400 萬數(shù)據(jù)庫。其他數(shù)據(jù)資料主要來源于2006—2018 年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》《山西統(tǒng)計(jì)年鑒》、各地級(jí)市歷年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

2.2 DMSP/OLS夜間燈光數(shù)據(jù)處理

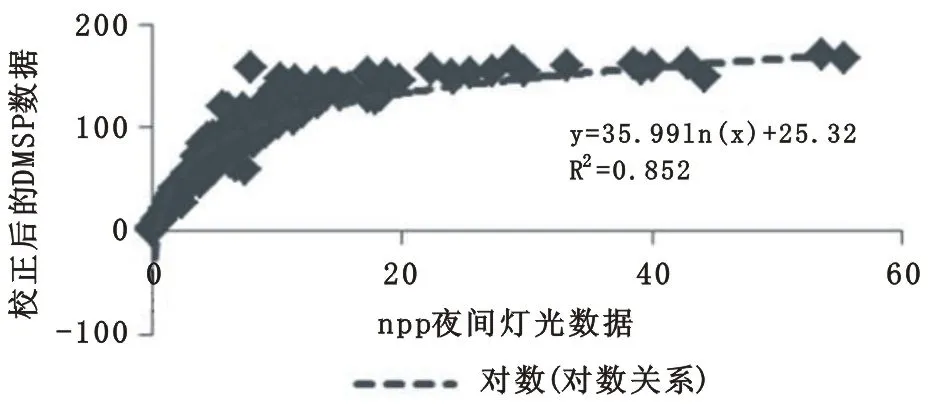

現(xiàn)有的夜間燈光數(shù)據(jù)產(chǎn)品有1992—2013 年DMSP/OLS 年度數(shù)據(jù)集和2012 年至今的NPP/VIIRS月合成產(chǎn)品數(shù)據(jù)集。由于本文的研究對(duì)象是山西省各地級(jí)市2005—2017 年長時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)現(xiàn)象,單一的數(shù)據(jù)源不能滿足需求,所以需要在DMSP/OLS 數(shù)據(jù)校正處理的基礎(chǔ)上完成兩種不同數(shù)據(jù)源的夜間燈光影像集的校正整合,從而得到更長時(shí)間序列的夜間燈光影像。具體步驟如下:

第一步,研究區(qū)影像重投影、重采樣與裁剪。由于 DMSP/OLS 原始穩(wěn)定燈光影像的坐標(biāo)為WGS-84,空間分辨率為30 弧秒,為了使投影面積變形最小,本文將WGS-84 地理坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換為投影坐標(biāo)系Krassovsky-1940-Albers,并將影像中的網(wǎng)格重采樣為1km2,得到研究區(qū)域的夜間燈光影像。

第二步,DMSP/OLS數(shù)據(jù)相互校正。由于DMSP/OLS數(shù)據(jù)無法進(jìn)行準(zhǔn)確的星上定標(biāo),各年份數(shù)據(jù)之間的燈光值并不能直接比較,所以本文參考曹子陽、吳志峰、匡耀求等[28]的方法對(duì)DMSP/OLS 數(shù)據(jù)進(jìn)行相互校正。選取F16—2006 年鶴崗市作為標(biāo)定數(shù)據(jù),選擇冪數(shù)方程建立校正模型式:

式中,DN表示待校正影像的像元DN值;DNcorrect表示校正后的像元DN值;a、b為冪數(shù)回歸得到的不同參數(shù)。將模型結(jié)果運(yùn)用到待校正影像,完成影像的飽和校正與相互校正。

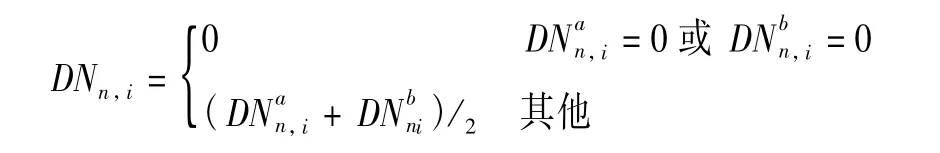

第三步,對(duì)同一年不同傳感器獲得的影像數(shù)據(jù)進(jìn)行年內(nèi)融合。融合公式為:

式中,DNn-1,i、DNn,i和DNn+1,i分 別 表 示 第n - 1年、第n年和第n+1 年經(jīng)相互校正和年內(nèi)融合后的夜間燈光影像i像元的DN值。

最終,得到2005—2013 年山西省各地級(jí)市時(shí)間序列的DMSP/OLS 夜間燈光影像數(shù)據(jù),以滿足本文研究的需要。

2.3 NPP/VIIRS數(shù)據(jù)處理

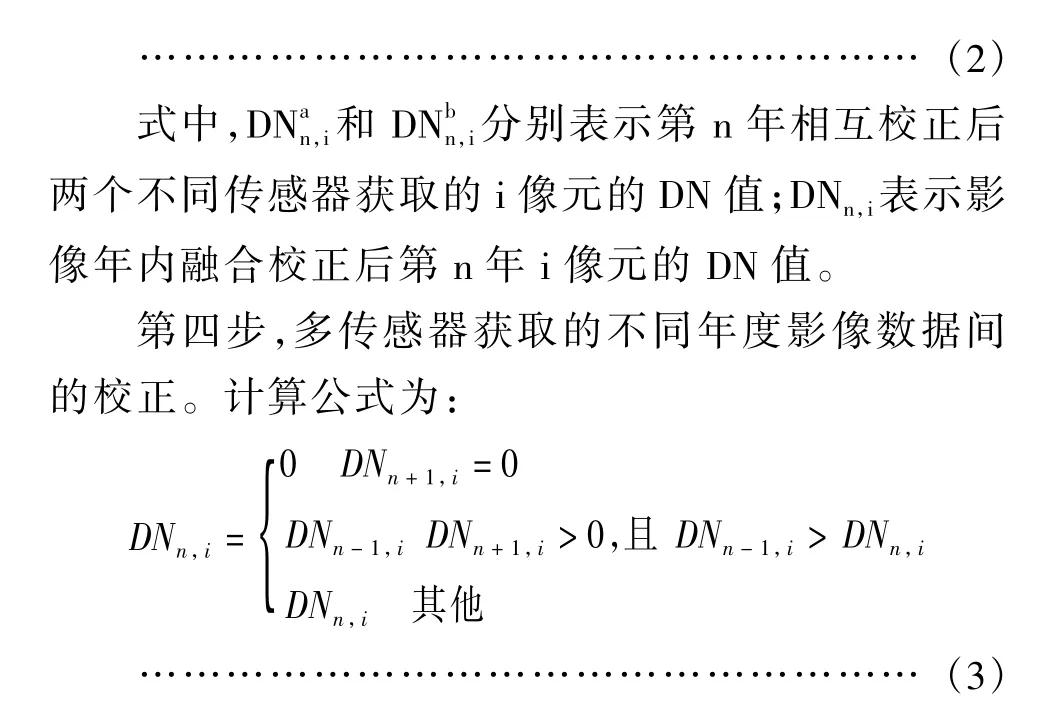

由于NPP/VIIRS 數(shù)據(jù)為月合成數(shù)據(jù),因此首先對(duì)其進(jìn)行平均值合成,以得到年度影像,然后采用與DMSP/OLS數(shù)據(jù)相同的方法進(jìn)行重采樣處理,最終得到空間分辨率一致的夜間燈光數(shù)據(jù)集。NPP/VIIRS數(shù)據(jù)中,由于高反射率表面的影響使得月度夜間燈光數(shù)據(jù)中有一部分燈光亮度會(huì)變得極高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際情況,因此需要對(duì)圖像中的極高異常值進(jìn)行消除。考慮到太原市是山西省的省會(huì)城市,其中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最為密集,所以本文采用提取當(dāng)年太原市中心最大燈光亮度值作為閾值,以消除燈光數(shù)據(jù)中的極大值。同時(shí),對(duì)于燈光亮度值小于0 的區(qū)域賦值為0。最后,利用公式(3)對(duì)NPP/VIIRS 合成數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)性校正。

2.4 DMSP/OLS與NPP/VIIRS數(shù)據(jù)集的校正整合

DMSP/OLS夜間燈光影像是非輻射定標(biāo)的穩(wěn)定燈光影像,其傳感器未經(jīng)過星上定標(biāo),像元DN 值是相對(duì)亮度輻射值,且時(shí)間覆蓋范圍為1992—2013 年;而NPP/VIIRS影像經(jīng)過輻射定標(biāo),像元值的單位為nW× cm-2× sr-1,時(shí)間覆蓋范圍為2012 年至今,所以這兩種數(shù)據(jù)不具有可比性,不能直接用于長時(shí)間序列的相關(guān)研究。

為了延長研究的時(shí)間覆蓋范圍,需要進(jìn)行兩種數(shù)據(jù)集的校正整合,具體步驟如下:

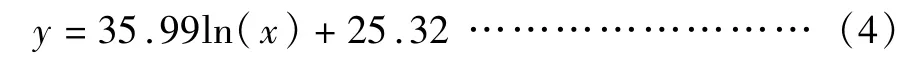

第一步,選取2012 年DMSP/OLS 數(shù)據(jù)與NPP/VIIRS數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸擬合,回歸關(guān)系的擬合結(jié)果如圖1所示。

圖1 DMSP/OLS和NPP/VIIRS數(shù)據(jù)的擬合

從圖1 可見,對(duì)數(shù)方程的相關(guān)系數(shù)R2=0.852,表明這兩個(gè)數(shù)據(jù)集之間存在很強(qiáng)的相關(guān)性。本文選擇對(duì)數(shù)方程作為回歸模型。擬合公式為:

式中,x 表示2012 年DMSP/OLS 數(shù)據(jù);y 表示2012 年NPP/VIIRS數(shù)據(jù)。

第二步,利用所建立的回歸方程對(duì)2013—2017 年的NPP/VIIRS數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。

第三步,得到了2005—2017 年DMSP/OLS 尺度基準(zhǔn)的長時(shí)間序列夜間燈光影像集。

2.5 產(chǎn)業(yè)集聚度測算

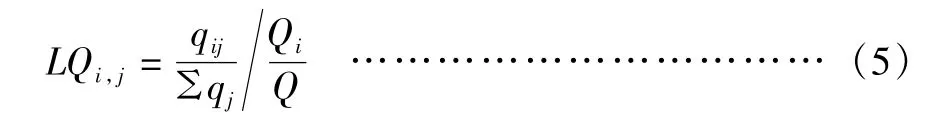

由于本文研究的是資源產(chǎn)業(yè)集聚度,對(duì)于煤炭資源型城市而言,其資源產(chǎn)業(yè)無疑是采礦業(yè)這一支柱產(chǎn)業(yè),因此本文測量了采礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚度。衡量產(chǎn)業(yè)集聚水平的指標(biāo)有很多,主要有赫希曼—赫芬達(dá)爾指數(shù)(H 指數(shù))、行業(yè)集中度(CRn)、區(qū)位商(LQ值)、空間基尼系數(shù)(Gini 系數(shù))和EG 指數(shù)等。其中,區(qū)位商作為產(chǎn)業(yè)集聚測度的代表性方法之一,能較為直觀地反映研究區(qū)域某一行業(yè)在地理上的空間分布,是一種簡單方便且綜合性較強(qiáng)的指數(shù)。考慮到區(qū)位商的優(yōu)點(diǎn)和數(shù)據(jù)的可獲取性,本文選取區(qū)位商指數(shù)來測度山西省各地級(jí)市采礦業(yè)的集聚程度。計(jì)算公式為:

式中,qij為山西省j 地級(jí)市i 產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模;LQi,j為山西省j地級(jí)市i產(chǎn)業(yè)的區(qū)位商指數(shù)。通常,若區(qū)位商指數(shù)大于1,表示該行業(yè)在區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生集聚現(xiàn)象。數(shù)值越大,證明該行業(yè)在區(qū)域內(nèi)的集聚程度越高。在計(jì)算采礦業(yè)區(qū)位商指數(shù)時(shí),為避免通貨膨脹和價(jià)格因素對(duì)計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確性的影響,采用各地級(jí)市年末就業(yè)人數(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行表征。

3 模型設(shè)計(jì)與實(shí)證分析

3.1 模型設(shè)計(jì)

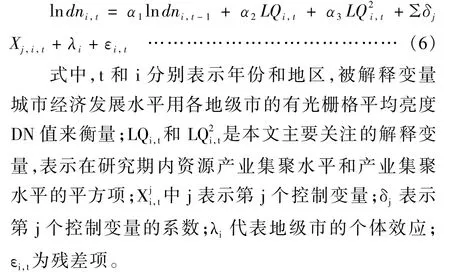

為了全面探討資源產(chǎn)業(yè)集聚與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系,本文選擇有光柵格平均亮度DN 值度量城市經(jīng)濟(jì)增長水平,區(qū)位商指數(shù)(LQ)測量資源產(chǎn)業(yè)集聚度。考慮到經(jīng)濟(jì)增長自身固有的慣性使得滯后一期的水平值會(huì)在一定程度上影響當(dāng)期,以及面板數(shù)據(jù)中可能存在的內(nèi)生性問題,本文在模型中引入被解釋變量的一階滯后項(xiàng)來構(gòu)建動(dòng)態(tài)面板模型,并引入了LQ2來反映資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響是否存在非線性關(guān)系。設(shè)定的計(jì)量模型為:

結(jié)合前人研究,控制變量具體包括6 個(gè):①資本投入(Invest)。高水平的物質(zhì)資本投入可有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長,采用固定資產(chǎn)投資額占GDP 的比重來反映物質(zhì)資本投入。②人力資本水平(Edu)。人力資本是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的因素,是促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的重要力量,選用在校大學(xué)生占人口的比例來反映人力資本水平。③產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(Third)。采用第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重,以反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的作用。④基礎(chǔ)設(shè)施水平(Road)。良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件可提高地區(qū)吸引和匯聚生產(chǎn)要素的能力,對(duì)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有促進(jìn)作用,因此以人均年末實(shí)有道路面積反映各城市的基礎(chǔ)設(shè)施狀況。⑤金融環(huán)境(Finance)。金融環(huán)境對(duì)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展影響顯著,通常良好的金融環(huán)境將促進(jìn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而提升地區(qū)經(jīng)濟(jì),本文選用金融機(jī)構(gòu)存貸款占GDP的比重來度量各地區(qū)的金融環(huán)境。⑥科技進(jìn)步(Tech)。采用技術(shù)支出占GDP 的比重衡量科技進(jìn)步水平。

3.2 實(shí)證分析

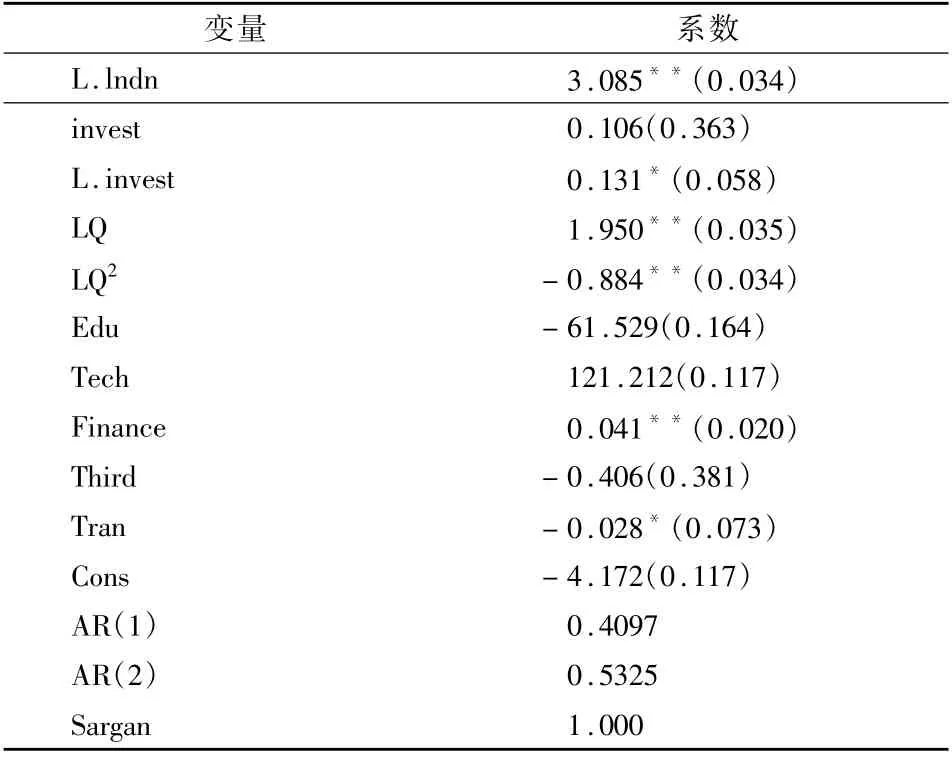

關(guān)于動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的回歸分析常用的方法有差分廣義矩估計(jì)(DIF- GMM)和系統(tǒng)廣義矩估計(jì)(SYS- GMM)兩種。系統(tǒng)GMM 可以克服差分GMM在解決工具變量選擇方面的問題,提高估計(jì)效率,因此本文采用系統(tǒng)GMM 方法進(jìn)行估計(jì),實(shí)證結(jié)果見表1。

根據(jù)表中AR(1)、AR(2)統(tǒng)計(jì)量的P 值,可以認(rèn)為方程不存在二階自相關(guān),表明所設(shè)立的模型是合理的。Sargan檢驗(yàn)證明模型中的工具變量有效,不存在過度識(shí)別問題。

表1 資源產(chǎn)業(yè)集聚與資源型城市經(jīng)濟(jì)增長的估計(jì)結(jié)果

從回歸結(jié)果看,產(chǎn)業(yè)集聚變量的一次項(xiàng)和二次項(xiàng)系數(shù)符號(hào)分別為正號(hào)和負(fù)號(hào),且均通過5%顯著性檢驗(yàn),說明資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長的作用效應(yīng)是非線性的倒“U”型結(jié)構(gòu)。即,對(duì)煤礦資源型城市而言,采礦業(yè)這一支柱產(chǎn)業(yè)在集聚初期對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長的影響是正向的,當(dāng)集聚水平達(dá)到一定程度后,反而會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)增長,對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生負(fù)向影響。這一結(jié)果支持了“威廉姆斯假說”,也說明了資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長是存在門檻效應(yīng)的,存在閾值。經(jīng)濟(jì)增長的滯后變量L.lndn 的回歸系數(shù)為正且顯著,說明資源型城市經(jīng)濟(jì)增長具有慣性,存在“路徑依賴”,前一期的經(jīng)濟(jì)增長有助于當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在控制變量中:①因?yàn)橘Y本投資本身具有滯后性,所以本文將固定資產(chǎn)投入設(shè)定為先決變量。從表2 可見,滯后的物質(zhì)資本投入系數(shù)為正,且通過了顯著性檢驗(yàn),即投資水平的提升能有效促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的增長。②以高校在校生比例衡量的人力資本水平變量和技術(shù)支出占比所反映的技術(shù)創(chuàng)新投入的系數(shù)不顯著,或許是選取的度量方法準(zhǔn)確性有限,更多的可能是傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)用工門檻低、創(chuàng)新低,目前資源產(chǎn)業(yè)還處在粗放式發(fā)展階段,故人力資本和技術(shù)創(chuàng)新的作用有限,只有當(dāng)科技投入到達(dá)一定閾值后才能真正促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。③金融環(huán)境是影響城市經(jīng)濟(jì)增長的重要因素,通常金融環(huán)境越好,越有利于城市產(chǎn)業(yè)的繁榮,從而促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本文金融環(huán)境的回歸系數(shù)為正,并通過了顯著性檢驗(yàn),說明在資源集聚地區(qū),資源產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的政策傾斜和相對(duì)較高的資源租金引進(jìn)了大量投資,促進(jìn)了城市經(jīng)濟(jì)增長。④從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度來看,第三產(chǎn)業(yè)對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長的效應(yīng)是負(fù)向的,并沒有通過顯著性水平為10%的統(tǒng)計(jì)性檢驗(yàn),說明第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚不完善,對(duì)城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展未起到促進(jìn)作用,有待進(jìn)一步發(fā)展。⑤基礎(chǔ)設(shè)施水平的回歸系數(shù)為負(fù)值,但從理論上說,煤炭產(chǎn)業(yè)對(duì)交通運(yùn)輸具有一定的依賴性,而煤炭資源型城市的重要地域功能是向外輸出煤炭,城市的經(jīng)濟(jì)增長固然與交通設(shè)施水平是密切相關(guān)的,因此也在一定程度上說明本文的實(shí)證結(jié)果還存在一定問題,對(duì)于交通基礎(chǔ)設(shè)施水平這一因素需要進(jìn)一步研究。

4 結(jié)論及啟示

4.1 結(jié)論

以往學(xué)者從理論和實(shí)證角度分析并證實(shí)了產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長的重要作用,但關(guān)于資源型城市的研究多關(guān)注于結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等方面,缺乏關(guān)于資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長影響的研究。現(xiàn)實(shí)情況是,晉陜蒙地區(qū)在未來很長一段時(shí)間內(nèi)仍是煤炭資源產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū),資源產(chǎn)業(yè)依然是支柱產(chǎn)業(yè)。正是在這樣的背景下,本研究引入經(jīng)過校正整合的夜間燈光數(shù)據(jù)來反映經(jīng)濟(jì)增長,運(yùn)用動(dòng)態(tài)面板SYS -GMM方法實(shí)證分析了資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)城市經(jīng)濟(jì)增長的影響。實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果表明:①動(dòng)態(tài)面板模型說明,無論是從系數(shù)還是變量的顯著性來看,資源產(chǎn)業(yè)集聚都能有效促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)增長,且兩者之間存在顯著的倒“U”型非線性關(guān)系,即適度的資源產(chǎn)業(yè)集聚有助于城市經(jīng)濟(jì)增長,但是過度集聚并不利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。目前,資源產(chǎn)業(yè)集聚度尚未到達(dá)“拐點(diǎn)”,對(duì)資源型城市的經(jīng)濟(jì)增長有顯著的促進(jìn)作用。②金融環(huán)境水平的顯著正向促進(jìn)作用說明,外部資金的引入和金融的政策支持可以為資源型企業(yè)提供良好的金融環(huán)境,能夠進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。③目前資源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力較低,經(jīng)濟(jì)多為粗放式,產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)仍需進(jìn)一步發(fā)展,尚未能夠顯著為經(jīng)濟(jì)增長提供可持續(xù)的技術(shù)支持。

4.2 政策啟示

根據(jù)研究結(jié)論,本文提出以下政策啟示:①鼓勵(lì)集聚發(fā)展,壯大城市經(jīng)濟(jì)。依據(jù)現(xiàn)實(shí)情況和實(shí)證分析結(jié)果,應(yīng)鼓勵(lì)圍繞資源開發(fā)的上下游企業(yè)進(jìn)一步集聚,形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),出臺(tái)相應(yīng)的扶持政策,為資源產(chǎn)業(yè)集聚創(chuàng)造條件,進(jìn)一步發(fā)揮資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的正向效應(yīng),從而促進(jìn)資源型城市經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展。②加大技術(shù)投入,致力于企業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步,發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新對(duì)資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及升級(jí),提升集聚質(zhì)量,避免盲目不當(dāng)?shù)募郛a(chǎn)生負(fù)向影響。③加強(qiáng)地區(qū)間交流合作,充分發(fā)揮集聚效應(yīng)。在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局時(shí),不應(yīng)只限于某一區(qū)域內(nèi),應(yīng)提高與相鄰區(qū)域間的關(guān)聯(lián)性和互動(dòng)性,通過構(gòu)建信息交流和合作平臺(tái),有利于相關(guān)知識(shí)、技術(shù)、勞動(dòng)力、資金、管理經(jīng)驗(yàn)等生產(chǎn)和經(jīng)營要素在不同區(qū)域和企業(yè)間的流動(dòng),從而促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,提高資源利用效率和生產(chǎn)效率,同時(shí)減輕對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染。④隨時(shí)調(diào)控資源產(chǎn)業(yè)分布和集聚規(guī)模,避免產(chǎn)生擁擠效應(yīng)。雖然資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長具有顯著的正向作用,但是兩者之間也是非線性的倒“U”型關(guān)系,如果長期通過政策手段盲目追求資源產(chǎn)業(yè)高度集聚可能會(huì)適得其反,促使發(fā)生“資源詛咒”,從而抑制城市的經(jīng)濟(jì)增長。因此,需科學(xué)合理地發(fā)展資源產(chǎn)業(yè),同時(shí)把握好資源產(chǎn)業(yè)集聚的分布、規(guī)模與城市承受能力之間的關(guān)系,隨時(shí)調(diào)控,建立適度的集聚規(guī)模,實(shí)現(xiàn)資源產(chǎn)業(yè)集聚與城市經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)同發(fā)展。

本文的不足之處在于:一是未對(duì)資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的影響路徑做詳細(xì)的理論分析;二是在實(shí)證分析資源產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的影響時(shí),雖然驗(yàn)證了資源產(chǎn)業(yè)集聚可以顯著提升地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長,但是并沒有對(duì)其倒“U”型的影響效應(yīng)曲線作進(jìn)一步分析。后續(xù)研究中應(yīng)選用合適的分析方法進(jìn)行深入探討。

- 資源開發(fā)與市場的其它文章

- 基于社交媒體建構(gòu)的旅游演藝品牌符號(hào)研究

——以《長恨歌》為例 - 宅基地征收對(duì)農(nóng)戶就業(yè)及福利的影響

——基于CHIP數(shù)據(jù)的實(shí)證分析 - 環(huán)境信息披露質(zhì)量、市場化程度與企業(yè)價(jià)值

——基于能源行業(yè)上市公司經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) - EPC模式下ESCO激勵(lì)政策設(shè)計(jì)與實(shí)施策略

- 永久基本農(nóng)田保護(hù)的實(shí)施評(píng)價(jià)與政策啟示

——以我國東部地區(qū)XX地級(jí)市為例 - 基于農(nóng)戶視角的糧食主產(chǎn)縣耕地健康評(píng)價(jià)與診斷

——以湖南省湘陰縣為例