行為藝術思維在品牌設計傳播中的價值研究

(遼寧大學,遼寧沈陽 110136)

行為藝術是將精心策劃好的行為或者事件,通過與人們之間的交流,形成具有目的性結果的過程。[1]行為藝術是創作者以自己的身體行為為創作媒介,通過現場的活動來表達思想感情的一種藝術方式,是觀念藝術的一個特殊類別。[2]因此,計劃性、目的性、交流性、事件性是行為藝術的要點,而基于這些要點所形成的思維方式稱之為行為藝術思維。

當今社會相同行業領域的品牌在競爭性設計的質量上水平相當,品牌設計與宣傳的手段雖多,但也比較相似,傳統的設計傳播方式已經無法引起大眾的興趣與注意,因此在進行品牌設計傳播的過程之中,新的思維方式出現就顯得尤為重要。如果將行為藝術思維與行為藝術方式有效的融入到品牌設計傳播過程中,或許可以成為品牌在突破陳舊的設計傳播方式時的一種新的思考角度,為設計師在品牌設計傳播過程中面對不明確的復雜問題時提供有效的解決方案,也為品牌設計傳播帶來更好的效果。為此,本文將對行為藝術思維在品牌設計傳播中的價值進行以下幾點的分析:

1 行為藝術思維生成了互動性的品牌設計思維

互動是彼此聯系,相互作用的過程。品牌設計中的互動性就是要建立品牌商與消費者之間的聯系,行為藝術思維為建立這種聯系提供了便利條件。

行為藝術與品牌設計傳播都有著相同的互動性目的。行為藝術形成的四要素:時間、地點、藝術家的身體和與觀眾交流。時間、地點和藝術家的身體是完成行為藝術作品的基礎條件,與觀眾交流互動是行為藝術形成的必要條件,只有通過與觀眾的交流、溝通與分享才能表現出行為藝術作品的真正價值。品牌設計傳播中最重要的環節便是與消費者的交流互動,品牌方通過與消費者間的交流互動來傳播自己的品牌理念,消費者通過與品牌方的交流互動來認知品牌。行為藝術思維會更好的營造這一種互動效果,讓消費者主動的想要了解品牌,進而才會有認可品牌的機會,只有得到消費者的認可,品牌存在才會長久。

圖1 宜家家居攀巖墻

行為藝術思維為品牌設計傳播構建了更好的互動性的場所思維模式。在行為藝術創作之時,藝術家會配合場所主題進行創作,或者說創作一個場所,這個場所便是與觀眾進行交流互動的平臺。在品牌設計傳播活動之中,也會選擇特定的場所舉行活動,一方面,品牌通過選擇特定場所來確定設計傳播的形式;另一方面,品牌形象本身通過場所設定的主題來表達。品牌設計中的場所思維模式具有重要意義,品牌利用場所進行主題創作,把品牌觀念寄托在場所活動中,以達到在潛移默化中完成品牌置入的目的。例如,宜家家居慶祝法國Clermont-Ferrand新店開業,與當地的通信平臺Ubibene合作安裝了一堵攀巖墻(如圖1所示),原本安放在地面的家具被垂直掛在墻上,成功的吸引了人們的關注。這堵墻壁高約9米,全部以床、書架、桌椅等家具作為巖石,供攀巖愛好者挑戰。宜家家居就是設定了一個攀巖主題進行品牌傳播活動,并與消費者產生了良好的互動。這種基于行為藝術場所性、互動性思維下,所生成的引導消費者主動介入品牌活動,并與品牌之間產生互動的設計傳播方式,可謂是品牌設計思維。

品牌快閃現象就是運用行為藝術中“場”的思維模式所形成的一種互動性的品牌設計傳播現象。現階段比較常見的品牌快閃現象是品牌快閃店,它是在一些商城、廣場等人員相對密集、商業相對發達的地方,通過空間與視覺的設計來搭建的品牌活動場所來吸引消費者參與互動。以知乎的“不知道診所”系列活動為例,它是運用品牌快閃店的形式搭建有趣的創意互動空間,通過不同的知識答疑“診室”和主題互動體驗專區,與平臺網友進行線下真實的交流互動。該活動通過互動性讓知識變得生動有趣,在分享知識的同時進行了品牌置入,進而有效的提升了品牌形象。

2 行為藝術思維構建了話題性的品牌傳播方式

話題性的品牌傳播方式指的是通過設計、策劃話題,引發公眾輿論,從而達到品牌傳播的目的。簡單來說就是在品牌設計傳播上創造一個討論點,引起大眾的評議。例如,日本佐藤可士和關于SMAP的CD銷售項目——SMAP出道10周年宣傳推廣活動,他是將停放在澀谷路邊的汽車罩上特別的防塵套(如圖2所示),并向路人發送貼紙請他們貼在衣服上,讓路人成為這次行為活動的參與者,這次推廣運用了場的概念讓整個澀谷區變成媒介場所,它打破了傳統的投放廣告的形式,讓商品本身成為新聞話題。[3]在此次活動中沒有花費金錢在廣告投放上,而是注重活動本身的策劃實施,其最終結果引起了大眾的關注,得到了多家媒體的爭相報道,制造了話題性的新聞效應,可以說通過有效的設計傳播達成了品牌宣傳的效果。

圖2 罩上防塵袋的汽車

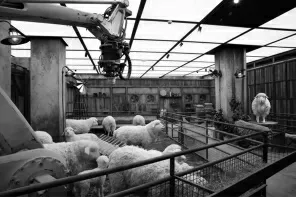

圖3 未來農場

品牌設計傳播方式有了話題性,就容易得到消費者的關注和討論。行為藝術所有的表現方式都是事先計劃好的,是進行了嚴謹縝密的思考和考量的結果,這一點與品牌設計與傳播的計劃性是具有一致性屬性的,因此在品牌設計傳播中有效的融入行為藝術思維,可以為品牌形象的樹立和品牌傳播的效果提供更可靠的保障。

行為藝術的吸引注目的特點促進著話題的傳播。吸引注目是行為藝術思維的外在表現,也是受眾最直觀的感受。在品牌設計傳播之中,吸引消費者注目才是一切可能的開始。在上世紀80年代的英國,愛德華·勞埃德創辦了一家新聞事件策劃公司——保羅·朱利葉斯公司[4],在當今來看,這就是世界上第一家行為廣告公司,公司通過設計策劃新聞事件來創造話題,從而進行廣告宣傳,其本質意義就是行為藝術思維運用到了品牌設計傳播之中。傳統品牌設計傳播方式多通過櫥窗、海報等視覺形象設計等傳統方式傳播,其傳播輸出方式顯得相對單一,對于傳播受眾的主動干預性較差,消費者接受與否更多的取決于其主觀需求,若將行為藝術思維引入到行為藝術中的創造藝術活動中,就是在品牌設計中就創建了新形式的傳播話題,將傳統的靜態的圖像視覺表達變成動態的藝術活動,從而形成更加具有關注度的設計傳播話題,最終目的就是使消費者更快速的認知品牌。例如,在2018年,亞馬遜與環球電影《侏羅紀世界:墮落的王國》跨界合作,做了一場吸引注目的品牌宣傳活動。他們通過建造有史以來最大的亞馬遜盒子,并把一只“6500萬年前”的恐龍從哥斯達黎加運到洛杉磯的格羅夫。在車子穿梭城市之間整個運送過程中,人們并不知道巨大的盒子里面是什么,話題在人門的驚奇和猜疑中打開,通過制造噱頭引起大眾關注、引發話題討論。這場大規模的行為營銷活動,通過宏大的場面,強烈的視聽體驗,成功的引起了人們的關注,得到了當地、全國和國際媒體的報道,帶來了巨大的品牌效應。

3 行為藝術思維探索了藝術化的品牌商業模式

藝術化的品牌商業模式不是把藝術變得商業化,而是把商業變得藝術化。行為藝術思維在品牌設計傳播中運用,就是說把行為藝術與品牌設計放在了一起來討論,借助藝術來促進商業發展,這是藝術與商業的結合。行為藝術與品牌設計傳播相結合,成為了一種新的藝術形式,但它并非行為藝術,它的本質是商業性活動,是商業的藝術化探索,行為藝術本身是站在藝術商業化的對立面的,它試圖顛覆美術館或畫廊作為藝術的限定場所,以及藝術市場作為藝術所有者和分銷者的現象,它是純粹的藝術觀念的表達,無關乎商業利益,但是受到當下市場環境的影響,藝術的商業價值逐漸被挖掘,藝術不可避免的為商業所服務。行為藝術思維在品牌設計傳播中的應用并不是對藝術的褻瀆,因為它本身不是藝術,而是品牌設計傳播的新思維,它不是藝術商業化,相反來說是商業藝術化的體現,這種現象把商業化的東西變得有欣賞價值,提升了品牌本身的價值地位。

行為藝術思維下藝術化的品牌商業模式具有場景式情景性的特點。在消費升級的時代背景下,人們的消費觀念在發生著轉變,現有的消費供給方式還處于相對低級階段,已經無法滿足人們較高的消費需求,人們在注重基本的品牌消費的同時,更加注重消費過程中的品牌體驗。[5]傳統的品牌商業模式多注重買賣環節的消費體驗,藝術化的品牌商業模式是體驗加藝術化的結合,給予消費者的全流程的沉浸式消費體驗,讓消費者更加全方位的了解到品牌本身。現階段,商業藝術化最典型的代表之一是商場藝術化,商場藝術化是傳統品牌傳播方式的突破,它打破了傳統的商品展示買賣方式,創新性的在商場空間內進行藝術主題創作,把商品展陳空間變成了藝術欣賞展區。以北京SKP-S商場為例,其定位為實驗性的沉浸式百貨商場,這是一座極富創意、具有未來感、科幻感的購物空間,這座商場不是把藝術生硬的置入某個空間作為附屬品,也不是單純的創造某個空間進行藝術展覽,其不同之處在于將藝術主題貫穿整個商場,包括各個品牌商鋪之內。整個商場以“數字-模擬未來”為主題,制造了一個沉浸式的“科幻世界”購物場景,位于商場一層藝術實驗空間“未來農場”(如圖3所示),它是以機械羊群批量復制展示,并發出真實的叫聲,作品闡述的是一個不可逆轉的未來世界的縮影,也是對過去真實世界誠摯的沉思和致敬。商場藝術化以藝術活動進行品牌營銷,構建藝術感十足的購物空間,給消費者帶來沉浸式藝術體驗,讓消費者變成體驗者,最終目的讓顧客在藝術欣賞中完成了消費。

4 結語

將行為藝術思維應用到品牌設計傳播之中,是藝術與品牌融合的新形式,是具有時代潮流觀念的新思維。這種新思維指導下的品牌設計傳播活動,通過藝術化創作的方式吸引品牌消費者參與到品牌設計與傳播的過程中,增強消費者對品牌的認知,并使其從藝術欣賞的角度產生對品牌的好感,進而達到品牌信息傳播、品牌形象建立、品牌內涵宣揚、品牌價值提升的目的。