玉米收儲制度改革對糧食收獲質量的影響

宋亮 朱強

內容提要:增加高質量糧食供給滿足消費者不斷提升的需求是農業供給側改革的重要目標。2016年國家對玉米收儲(最低價收購)制度實行“市場定價,價補分離”改革,本文在政策機理分析的基礎上,實證檢驗玉米收儲制度改革對糧食收獲質量的影響。研究顯示:玉米收儲制度改革后玉米收獲質量有了顯著提高,其政策的溢出效應使得非政策區玉米收獲質量提升效應與政策實施區是一致的。說明玉米收儲制度改革發揮了市場機制價格信號作用,通過優質優價效應調節了資源配置和生產結構,提高了玉米收獲質量。但是基于對比的繼續實行最低價收購托市政策的稻谷、小麥的收獲質量出現了一定的下降,分析認為這是因為最低價收購保護政策一定程度上削弱了質量價格對收入的影響作用。因此,提出如下政策建議:一是堅持市場化改革方向;二是改變農業支持方式;三是建立一個相對“作物中立”的農業政策。

關鍵詞:臨儲政策;價補分離政策;糧食質量

中圖分類號:F32文獻標識碼:A文章編號:1001-148X(2021)01-0043-07

作者簡介:宋亮(1985-),男,安徽宿州人,安徽農業大學經濟管理學院特任副教授,應用經濟學博士,研究方向:糧食政策、糧食流通經濟;朱強(1990-),男,江蘇連云港人,湖州師范學院商學院講師,應用經濟學博士,研究方向:糧食流通經濟。

面對當前國內糧食產業的結構性矛盾,高質量的糧食供給是高質量發展的重要任務之一。以往中國在保障糧食安全時更強調數量安全,政府采取各種政策和措施保障國內糧食安全也是以數量安全為目標,其中保障數量安全最為有效的政策措施是托市收購政策。自2004年來,我國實施了以糧食托市收購為基礎措施的一系列農業補貼支持政策,托市收購在保障國內糧食供給安全的同時,也導致國內糧食產業面臨著供需結構矛盾、品種結構矛盾、儲備總量過多和進口過多等問題。為了解決現階段農產品供需的結構性矛盾,中央提出深入推進農業供給側改革,提高農業供給體系質量和效率,使農產品的供給數量、品種和質量滿足消費者需要。由此,政府開始探索糧食價格市場化改革,引導農業生產結構的調整優化。自2014年起,我國對東北三省、內蒙古自治區的大豆試點目標價格補貼政策。2016年中央一號文件中提出了玉米收儲價補分離的政策設計方案,要求按照“市場定價、價補分離”的原則,積極穩妥推進收儲制度改革。

自玉米收儲制度改革以來,政策效應比較明顯:降低了玉米總產量、播種面積和單位面積總投入[1];加快了種植結構的調整,減少玉米及替代品的進口和庫存[2];初步建立市場價格形成機制,促進了產銷間的價格傳導和市場整合[3]。但是,對于玉米收儲制度改革的重要政策目標之一——高質量糧食供給,卻鮮有研究關注。在國內消費升級背景下,居民對優質糧食的追求日益高漲,由此提高糧食種植質量是保障優質糧食需求的基礎。作為我國新一輪糧食收儲制度改革的試金石, 玉米收儲制度改革的效果與運行情況不僅關乎著玉米自身產業結構的調整, 后續的主要糧食品類稻谷、小麥的收儲制度和價格形成機制的完善也需要借鑒玉米收儲制度的改革經驗。由此,本文特別研究玉米收儲制度改革對玉米收獲質量的影響。

一、制度背景與機理分析

(一)制度背景

20世紀 90 年代中后期,我國糧食生產逐漸由短缺變為大體平衡、豐年有余,庫存大量積壓,國家財政負擔日益沉重。同時加入世界貿易組織(WTO)也要求我國加快農業生產結構調整和市場化改革步伐[4]。政府擴大糧食退出保護價收購范圍,國家開始逐漸調低保護價水平,減少保護價品種,各地區逐步退出保護價范圍,糧食價格下跌,使得農民糧食生產積極性下降,糧食產量從1998年的5.1億噸連續5年減產到2003年的4.3億噸。為了扭轉糧食產量下跌的趨勢,調動農民糧食種植的積極性,增加農民收入,政府對糧食主產區的重要糧食品種相繼實行了最低收購價政策和臨時收儲政策。國家于2004年對稻谷主產區實行最低收購價政策, 2006年對小麥主產區實行最低收購價政策。2008年起,為保障農民利益,國家在東北三省、內蒙古自治區實行玉米、大豆臨時收儲政策。臨儲政策與最低收購價政策雖然在具體操作形式有所差別,但是核心都是政府對糧食進行托市收購。

由于政策支持,國內糧食價格整體上呈明顯的上升趨勢,而國際糧食價格自2012年開始下跌,國內糧食市場產量高、進口高、庫存高“三高問題”開始凸顯。政府又開始探索糧食收儲制度改革。2014年起我國對東北三省、內蒙古自治區的大豆試點目標價格補貼政策。2016年中央一號文件提出“要改革完善糧食等重要農產品價格形成機制和收儲制度”,同年3月玉米收儲政策改革方案正式出臺, 新的方案規定在遼寧、吉林、內蒙古和黑龍江按照“市場定價, 價補分離”原則, 實施“市場化收購+補貼”新機制。在新的政策改革方案下,玉米價格由市場調節機制決定,玉米加工企業和養殖企業等多元化市場主體自主入市收購玉米,國家不再直接干預玉米市場;同時為了防止出現玉米價格下跌導致農民收入下降的問題,建立生產者補貼制度,由中央財政直接補貼玉米種植者[5]。由于大豆目標價格補貼政策在實際操作中存在一些困難,2017年國家發改委調整東北大豆目標價格政策,實行市場化收購加補貼機制。國家對作為口糧的稻谷和小麥的收儲制度改革持謹慎態度,為了防止口糧生產的波動,繼續實施稻谷和小麥的最低收購價政策,但是改變以往最低收購價格年年提高的趨勢,開始穩定最低收購價。

(二)機理分析

托市收購政策最初設計目標是解決“賣糧難”的托底機制,在實際運作中,由于政府連年提高支持價格,支持價格在實際運作中形成了即保供給又包保增收的托市機制。由此,扭曲了糧食價格在資源配置中的市場信號作用。2016年玉米收儲制度改革的核心是讓玉米的價格由市場形成,同時為了保障優勢玉米產區種植收益穩定,中央財政對東北地區和內蒙古自治區給予一定的補貼,鼓勵地方將補貼資金向優勢區域轉移。由此,在玉米市場中,一定程度上發揮了價格在資源配置中的信號作用,具體通過以下機制影響了玉米的生產質量。

1.優質優價效應。在臨儲政策實施期間,政策執行臨儲收購的價格是由政府統一定價,政策價高于市場價,對具體糧食品質的要求是達到一定質量標準即可,對于玉米而言,歷年來的最低要求是國標三等,相鄰等級之間差價按每市斤0.02元價差,難以實現優質優價。對于理性農戶而言,在達到國家質量最低要求的基礎上,更重視對產量的追求,對等級更高優質糧食追求的積極性不高,由此臨儲政策在保障玉米數量安全的同時抑制了優質玉米的供給。玉米收儲制度改革后,玉米的價格由市場自由調節形成,優質優價,從而發揮了價格信號在質量等級玉米供給中的調節作用。國內對優質糧食需求不斷增加,進而會提高優質糧食的供給。

2.生產結構調整效應。在臨儲政策實施期間,對玉米的托市收購使得種植玉米相比其他糧食品類具有比較優勢,種植玉米的經濟效益得到保障。托市價格的信號指示作用使得糧食的供需結構錯位和品種結構錯位,原先在生態環境上不適合種植玉米的區域也開始大量種植玉米。如表 1所示,國內玉米種植面積從2008年的46471萬畝增長到2015年的67452萬畝,玉米一躍成為國內種植面積最大和產量最高的糧食品類。資源環境非玉米種植適宜區在經濟利益驅使下,開始改種玉米,降低了玉米整體生產品質。玉米收儲制度改革后,玉米的價格由市場調節,相比非玉米作物的比較優勢降低,如原先非適宜玉米種植區(如鐮刀灣地區)改種生態適宜并具有經濟效益的糧食品類,從而降低非高品質玉米的生產供給。

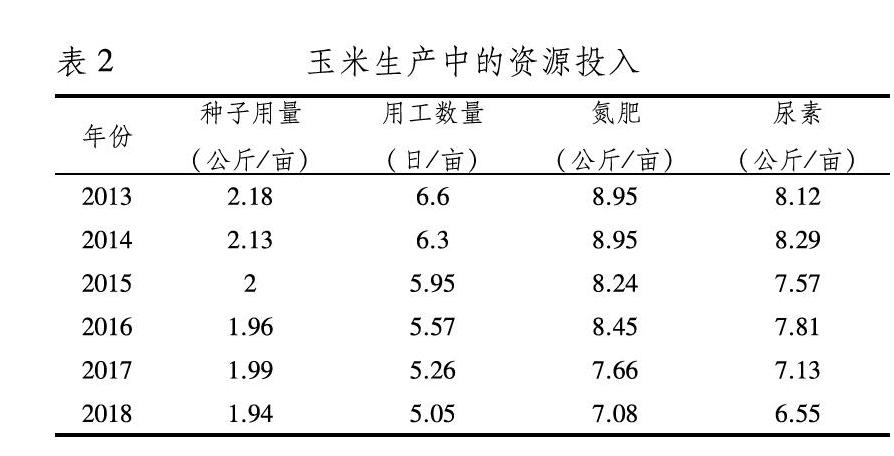

3.資源合理配置效應。對特定糧食品種的托市收購,將帶來糧食品種間、糧食與經濟作物間比價關系扭曲,農民傾向于種植屬于政策支持范圍內的糧食品種,長此以往會造成耕地得不到合理輪作修養,土壤肥力下降,影響了糧食品質。同時,過度刺激糧食產量,在糧食生產中形成了依靠大量使用種子、人力、化肥和農藥提高糧食單產的現象,資源過度配置在短期內提升產量的同時影響糧食種植收益和糧食品質,長期也帶來土壤肥力下降。玉米收儲制度改革后,玉米的價格由市場調節,資源配置合理化,表現為在玉米生產中投入的種子,人力,化肥和農藥量都在降低,提高了糧食生產品質。如表2所示,2016年玉米收儲制度改革后,玉米生產中的單位面積投入顯著減少。

二、研究方法與數據

(一)研究方法介紹

檢驗玉米收儲制度改革對玉米收獲質量的影響,可以通過單差法來實現。即比較玉米收儲制度改革前后玉米收獲質量之間是否存在差異,來判斷玉米收儲制度改革的影響。但是單差法的結論可能不準確。玉米質量的變化可能來自于兩個部分:第一部分是玉米收儲制度改革的那部分“政策效果”;第二部分是隨著時間、環境特別是同時期其他相關農業補貼政策對玉米質量的影響。使用單差法沒有考慮第二部分對玉米質量的影響效應。而雙重差分法 ( DID,Differences in Differences) 用于對一項政策或者措施實施前后的效果對比,能夠有效地分離上述兩種效應[6],該方法已經較為廣泛地應用于政策效果評價當中。因此,本文采用雙重差分模型來研究玉米收儲制度改革對于玉米收獲質量的影響。

2016年政府將玉米托市收購政策調整為玉米價補分離政策,由于考慮到小麥和稻谷在口糧消費中的重要性,仍然繼續實施托市收購政策。那么對玉米和小麥、稻谷的糧食質量在政策實施前后進行對比,就能夠有效識別出玉米收儲制度改革對糧食質量的影響效應。雙重差分模型的基本思想是將政策實施的對象作為實驗組,將政策沒有實施的對象作為對照組。關于對照組和實驗組的設置,玉米進行了收儲制度改革,將其設置成實驗組,而小麥、稻谷的托市收購政策沒有進行調整,將其作為對照組。

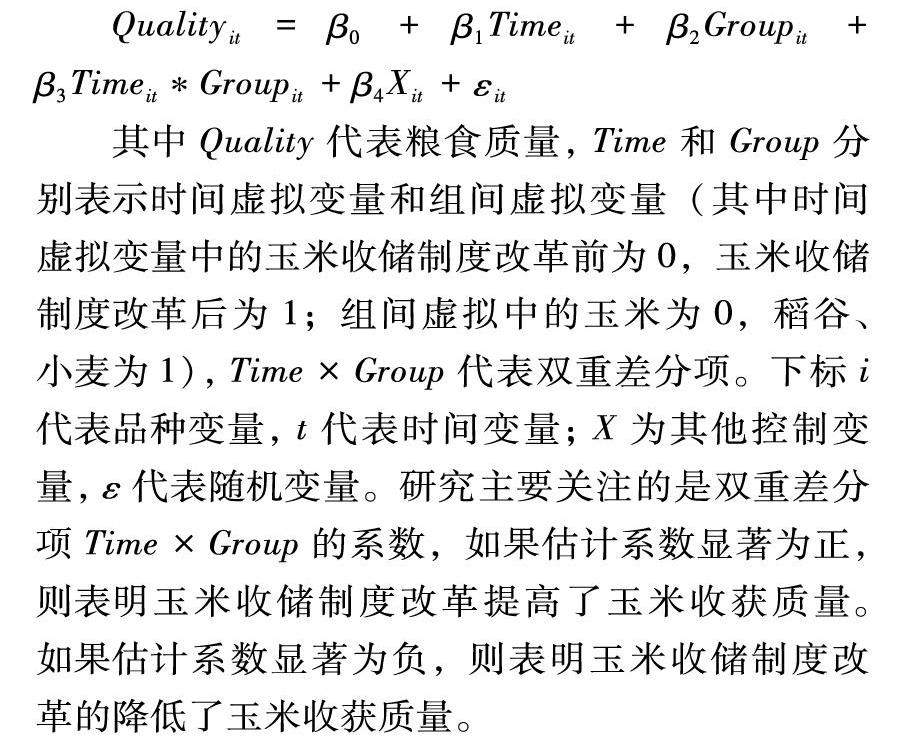

為了考察政策實施效果的動態變化,在方程中引入時間虛擬變量,分別將玉米收儲制度改革前作為對照組,玉米收儲制度改革后作為實驗組,然后運用 DID 模型檢驗這項政策的效果是否顯著。構造以下計量模型來實現雙重差分,檢驗玉米收儲制度改革對糧食質量的影響:

其中Quality代表糧食質量,Time和Group分別表示時間虛擬變量和組間虛擬變量(其中時間虛擬變量中的玉米收儲制度改革前為0,玉米收儲制度改革后為1;組間虛擬中的玉米為0,稻谷、小麥為1),Time×Group代表雙重差分項。下標i代表品種變量,t代表時間變量;X為其他控制變量,ε代表隨機變量。研究主要關注的是雙重差分項Time×Group的系數,如果估計系數顯著為正,則表明玉米收儲制度改革提高了玉米收獲質量。如果估計系數顯著為負,則表明玉米收儲制度改革的降低了玉米收獲質量。

(二) 數據來源

關于糧食質量數據,2014年開始,國家糧食和物資儲備局標準質量中心開始對全國主要糧食產區的糧食收獲質量進行評估,評估糧食品類包括大豆、小麥、稻谷和玉米,評估標準分為六個等級,包括國標一等、二等、三等、四等、五等和等級外,等級越小代表質量越高。評估結果為各等級糧食占該品類糧食總產量的比重。

控制變量方面,自然災害是影響糧食質量的重要因素,本文選取各省份受災比(即受災面積占農作物總播種面積的比重),作為衡量各省份自然災害情況的指標,數據來自于中國農業年鑒。 借鑒侯麟科等[7]的觀點, 氣候變化也是影響糧食產出水平的重要因素,特別是降水和日照兩項指標對主要糧食生產的影響顯著,但影響方向存在地域和品種差異,本文選取省會城市歷年的總降水量和總日照時數作為衡量各省份氣候條件的指標,以上數據來自于中央氣象臺。此外,糧食生產中的人力投入和肥料投入也是影響糧食質量的重要因素,分別為用工數量:日/畝,氮肥用量:公斤/畝和尿素用量:公斤/畝來衡量,數據來自于農產品成本收益年鑒。各變量的統計性描述如表3所示。

三、實證分析

本文實證檢驗的思路是分析玉米收儲政策改革后,相比沒有進行政策調整的稻谷和小麥,玉米的收獲質量是否有顯著提高。在實施托市收購政策期間,對小麥、稻谷和玉米的等級要求都是國標三等。本文具體分析玉米收儲政策改革對玉米收獲質量的實證策略中,主要關注玉米收儲制度改革對國標一等玉米產出和國標二等以上玉米(包括國標一等和國標二等)產出的影響,如果玉米收儲政策改革后,相比稻谷、玉米收獲質量,國標一等玉米或者國標二等以上玉米的收獲比重顯著提高,表明玉米收儲制度改革顯著提高了玉米收獲質量。此外,為了對比,本文同時關注玉米收儲制度改革對國標三等玉米產出的影響。

(一)平行趨勢檢驗

按一般要求,在進行雙重差分分析前需要進行平行趨勢檢驗,即分析玉米收儲制度改革之前,實驗組玉米的收獲質量與對照組稻谷、小麥的收獲質量是否存在顯著變動差異。如果玉米收儲制度改革前,玉米的收獲質量相比稻谷、小麥的收獲質量就有顯著提高,則即使玉米收儲制度改革后玉米的收獲質量相比稻谷、小麥質量有顯著提高,也難以表明是收儲制度改革帶來的。由于玉米收儲政策改革前,只有2014年和2015年兩期數據,假設2016年的玉米收儲制度改革提前一年2015年,從而能夠觀察2015年的玉米收獲質量相比稻谷、小麥的收獲質量是否存有變動差異。如表4所示,Year2015*treat交互項對國標一等糧食、國標二等糧食、國標三等糧食的回歸系數均不顯著,這表明2016年玉米收儲制度改革前,玉米的收獲質量與對照組稻谷、小麥的收獲質量并不存在顯著的變動差異。

(二)回歸結果

首先分析玉米收儲制度改革對國標一等玉米收獲的影響。實證結果如表5所示:品種虛擬變量回歸系數正向顯著,即使加上氣候和要素投入控制變量后依然顯著,表明整體上國標一等玉米收獲比重要大于非玉米品種;時間虛擬變量負向不顯著,表明玉米收儲政策實施后,國標一等糧食(包括玉米和非玉米)的收獲比重并沒有顯著變化;品種與時間的交互變量回歸系數正向顯著,即使加上氣候和要素投入控制變量后依然顯著,表明相比較非玉米品種,玉米收儲制度改革后國標一等玉米收獲比重有了顯著增加。玉米收儲制度改革后,整體上一等糧食(包括玉米和非玉米)收獲比重保持穩定,一等玉米收獲比重顯著增加,表明非玉米一等糧食收獲比重是下降的。

繼續分析玉米收儲制度改革對國標二等以上玉米供給的影響。回歸結果如表6所示:品種虛擬變量回歸系數正向顯著,即使加上氣候和要素投入控制變量后依然顯著,表明整體上國標二等以上玉米收獲比重要遠遠大于非玉米品種;時間虛擬變量負向顯著,這表明整體上玉米收儲政策實施后,國標二等以上糧食(包括玉米和非玉米)的收獲比重顯著降低;品種與時間的交互變量回歸系數正向顯著,即使加上氣候和要素投入控制變量后依然顯著,表明相比較非玉米品種,玉米收儲政策改革后國標二等以上玉米收獲比重有了顯著增加。在整體上二等以上糧食(包括玉米和非玉米)收獲比重下降,而玉米二等以上收獲比重顯著增加,表明非玉米二等以上糧食收獲比重是顯著下降的。

最后討論玉米收儲制度改革對國標三等以上玉米供給的影響(在玉米收儲制度改革前,托市收購對小麥、稻谷和玉米的等級要求都是國標三等)。回歸結果如表7所示:品種虛擬變量回歸系數正向顯著,即使加上氣候和要素投入控制變量后依然顯著,表明整體上國標三等以上玉米收獲比重要顯著大于非玉米品種;時間虛擬變量負向不顯著,這表明玉米收儲制度改革后,國標三等以上糧食(包括玉米和非玉米)的收獲比重并沒有顯著變化;品種與時間的交互變量回歸系數正向不顯著,表明相比較非玉米品種,玉米收儲政策改革后國標三等以上玉米收獲比重并沒有顯著增加。相比國標一等玉米和二等以上玉米的收獲質量在收儲制度改革后都有了顯著增加,而國標三等以上玉米確沒有顯著變化,原因就是玉米臨儲政策對玉米質量標準的要求就是國標三等。在臨儲政策期間,國標三等玉米的價格,與質量更高玉米的價格并沒有顯著差異,即沒有發揮價格信號在玉米質量供給結構中的調節作用。對于理性農戶而言,只要滿足質量最低要求即可,由此更有意愿提供達到國標三等質量的玉米,不愿意增加高于國標二等以上玉米的供給,從而降低國標一等、國標二等玉米的產出。

(三)進一步的分析:政策區與非政策區的比較

玉米臨儲政策和收儲制度改革后實施的價補分離政策的實施地區都是東北三省和內蒙古自治區。上文分析顯示,玉米收儲制度改革后,整體市場上不管是國標一等玉米還是國標二等以上玉米的收獲比重相比沒有進行收儲制度改革的稻谷和小麥都有顯著提高。但是這種收獲質量的提高對于玉米政策區與非政策區是否是一致的,這種質量提升效應是否在結構性差異?本文采用方差分析法對玉米政策區和非政策區在收儲制度改革前后的玉米收獲質量進行比較。如圖1所示:對于國標一等玉米的收獲比重,收儲政策改革前非政策區收獲質量稍小于政策區,收儲制度改革后稍大于政策區,但是在統計學上變動趨勢差異并不顯著(p=0.575);對于國標二等以上玉米的收獲比重,政策區比重稍小于非政策區,收儲政策改革后,政策區還是稍小于非政策區,變動趨勢基本一致,在統計學變動趨勢差異也不顯著(p=0.962)。由此,得出結論,玉米收儲制度改革后,對于政策區和非政策區而言,國標一等玉米和國標二等以上玉米的收獲質量變動趨勢是一致的,不存在結構性差異。四、結論與研究啟示

本文分析2016年玉米收儲制度改革對玉米收獲質量的影響,研究結論顯示,玉米收儲制度改革后玉米收獲質量有了顯著提高,其中國標一等玉米收獲比重和國標二等以上的玉米收獲比重都有明顯提高。這種質量提升效應,不局限于從臨儲政策調整為價補分離政策的東北三省和內蒙古自治區,政策的溢出效應使得非政策區玉米質量提升效應與政策實施區是一致的。收儲制度改革后發揮了價格在資源配置中的市場信號作用,通過優質優價效應,生產結構調整效應,資源合理配置效應提高了玉米的收獲質量。但是,收儲制度改革后玉米收獲質量提高的同時,稻谷和小麥的收獲質量反而出現了一定的降低,原因是玉米收儲制度改革后,使得繼續實施托市收購政策的稻谷和小麥種植更具比較優勢,通過生產結構調整,資源更多的配置到稻谷和小麥的生產中,原有生態資源環境不適宜種植稻谷、小麥區開始該種小麥和稻谷,而缺乏優質優價的價格信號作用,從而降低了優質稻谷和小麥的收獲比重。

基于以上研究結論,本文提出如下政策啟示。

第一,堅持糧食價格市場化改革。新中國成立以來糧價改革的成功經驗和一些時期走過的彎路 均表明,只要政府直接或間接參與糧食價格的形成,不管是計劃經濟時期的定購價格、市場化改革后的托市價格,還是近年來政府基于糧食供求關系和糧食成本水平測算的目標價格,都只能帶來糧食供求關系的短期改善和長期失衡[8]。這種失衡不僅體現在已被廣泛討論的糧食總體供需失衡、品種結構失衡,區域結構失衡等,同樣體現在本研究中關注的糧食質量結構失衡。托市收購政策抑制了優質糧食產品的供給,難以滿足國內對優質糧食產品的需求,許多國際優質農產品得以進入并迅速占領中國市場,降低了中國糧食產業的競爭力。糧食價格市場化改革是解決糧食結構矛盾的有效途徑,當前玉米已經取消了臨儲政策轉為價補分離政策,玉米收獲質量顯著提高。在保護口糧絕對安全的政策目標下,繼續保留小麥、稻谷最低收購價的政策框架背景下,可根據國內外市場的變化情況賦予最低收購價格政策的“保底”功能,避免對價格的過度干預,提高資源配置能力和增加優質糧食的供給數量。但是在糧食市場化改革進程中同樣不能忽視政府的職能作用,在市場發揮資源配置的基礎性作用同時,讓政府在優化市場環境、彌補市場失靈和提供公共產品方面發揮職能作用,實現市場和政府價值的各自不可替代但又相輔相成的統一體系,從而提高國內糧食產業的競爭力。

第二,改變農業支持方式。價格干預是提高糧食產量最有效率的政策手段,在國內以保障糧食數量安全的政策目標下,價格干預是政府最習慣采用的政策手段,但價格干預也是導致資源配置扭曲最為嚴重的政策手段。隨著經濟發展,對糧食安全的價值維度不再局限于傳統的數量安全,而是將數量安全、品質安全、生態安全與健康安全形成一個統一有機體。國內要減少扭曲生產的價格干預政策,要推動農業政策由黃轉藍變綠,逐漸轉向以支持農業競爭力提升和農民收入為核心的補貼體系;補貼形式從價格干預和生產資料購置轉化為農業保險、農村發展、環境保護、農業技術人員培訓以及農業技術創新等以提高糧食產業競爭力,實現糧食產業高質量的發展。

第三,建立一個相對“作物中立”的農業政策。在玉米托市收購政策實施時,由于玉米支持價格較高,使得種植玉米更具有比較優勢,一些生態環境非玉米種植適宜區,開始種植玉米,一方面加劇了玉米市場存在的三高問題,另一方面帶來了生態環境壓力、降低了玉米質量。玉米收儲政策改革后,玉米種植比較優勢降低,稻谷等仍然實施最低收購價的糧食品種,更具比較優勢,原先種植玉米開始改種稻谷等托市收購品種,同樣加劇了稻谷市場的三高問題,帶來了生態環境壓力、降低了稻谷質量。在我國糧食政策運行過程中,要建立一個相對“作物中立”的農業政策,創造了一個公平的競爭環境,不偏向于特定作物。讓農戶根據價格信號、個人稟賦和資源約束提供不同品種結構和質量等級的農產品,發揮價格機制、競爭機制、激勵約束機制以及供求機制,提高糧食供給效率。

參考文獻:

[1] 阮榮平,劉爽,鄭風田.新一輪收儲制度改革導致玉米減產了嗎:基于DID模型的分析[J].中國農村經濟,2020(1):86-107.

[2] 劉慧,秦富,趙一夫,等.玉米收儲制度改革進展、成效與推進建議[J].經濟縱橫,2018(4):99-105.

[3] 呂建興,李孝忠.農產品市場化改革的價格效應——以玉米產銷市場間的價格聯系為例[J].統計與信息論壇,2019,34(3):94-101.

[4] 周洲,石奇.目標多重、內在矛盾與變革循環——基于中國糧食政策演進歷程分析[J].農村經濟,2017(6):11-18.

[5] 李娟娟,黎涵,沈淘淘.玉米收儲制度改革后出現的新問題與解決對策[J].經濟縱橫,2018(4):113-118.

[6] 劉曉欣,張輝,程遠.高鐵開通對城市房地產價格的影響——基于雙重差分模型的研究[J].經濟問題探索,2018(8):28-38.

[7] 侯麟科,仇煥廣,汪陽潔,等.氣候變化對我國農業生產的影響——基于多投入多產出生產函數的分析[J].農業技術經濟,2015(3):4-14.

[8] 曹寶明,劉婷,虞松波.中國糧食流通體制改革:目標、路徑與重啟[J].北京:農業經濟問題,2018(12):33-38.

Abstract:Increasing the supply of high-quality grain to meet consumers′ increasing demandis an important goal of agricultural supply side reform.In 2016, the state implemented the reform of “market pricing, price compensation separation” on the corn purchase and storage (lowest price purchase) system.Based on the analysis of policy mechanism, this paper empirically tests the influence of corn storage system reform on grain harvest quality.The results show that the quality of corn harvest has been improved significantly after the reform of the corn collection and storage system. The spillover effect of the policy makes the effect of the improvement of corn harvest quality in the non policy area consistent with the policy implementation area,showing that the reform of corn purchase and storage system can play the role of price signal of market mechanism, adjust the resource allocation and production structure through the effect of high quality and good price, and improve the quality of corn harvest.However, based on the comparison, the harvest quality of rice and wheat which continue to implement the policy of purchasing at the lowest price to support the market has declined to a certain extent. The analysis shows that this is because the protective policy of purchasing at the lowest price weakens the impact of quality price on income to a certain extent.Therefore, the following policy suggestions are put forward: first, adhering to the direction of market-oriented reform; second, changing the way of agricultural support; third, establishing a relatively “crop neutral” agricultural policy.

Key words:temporary storage policy; price subsidy separation policy; grain quality

(責任編輯:李江)