城市空間肌理的時空演進規律與特征分析

陳 石 | Chen Shi

袁敬誠 | Yuan Jingcheng

張伶伶 | Zhang Lingling

隨著城市發展進入新型城鎮化發展階段,城市空間研究的重心已從用地規模擴張逐步轉向人居空間品質提升,通過城市設計促進城市與環境、功能與行為的高效協同顯得尤為重要。作為城市設計重點研究內容,空間肌理體現城市空間組織整體性與抽象化的形態特征,反映時空背景下人居空間組織的客觀規律,在呈現城市本底層面的地域空間特色的同時,也承載著普通民眾的日常生活行為。審視我國各級城市空間肌理的發展現狀,普遍存在地域特色缺失、空間組織失序、形態控制低效等共性問題,主要緣于快速城鎮化建設過程中,主觀上對空間肌理價值的忽視與客觀上對空間肌理形成機制的認知不足。因此,在“新時期”城市發展觀引導下,城市形態研究更為強調認識、尊重、順應城市發展規律。對于城市空間肌理的辨析、預測與控制,須立足于連續的歷史脈絡中探尋空間肌理發展規律,重現橫向空間維度與縱向時間維度的關聯變化過程,在全面的時空對比分析中,探索空間演進規律與特征。

1 研究概述

“空間肌理”(Spatial Texture)源于“城市肌理”概念的衍生與分化,屬城市空間形態研究范疇。城市肌理泛指城市物質空間要素構成的表面形態,強調紋理與痕跡[1]之義;空間肌理則關注城市空間要素構成的基本特征與組織關系,強調“肌理”一詞本義傳遞的重復性與規律性特點。從區域建筑[2]角度,空間肌理可視作一定區域整體范圍內,群體空間要素構成的客觀規律與共性特征,更符合城市設計領域關注三維空間形態的研究特點。因此,本文以“空間肌理”為研究對象,討論城市空間形態演進規律與特征。

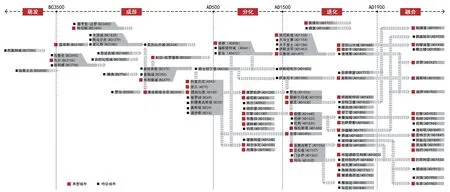

空間肌理伴隨著人類文明的出現在世界各地相繼產生,在歷史性和地域性因素影響下出現了不同形式的“時空”關聯。在不同歷史時期,東西方城市空間肌理的演進呈現平行或交織發展軌跡。西方城市空間普遍歷經多個文明的更迭與疊加而形成,在時空錯疊影響下,空間肌理形態體現多樣性與關聯性特征。典型形態類型演進可概括為:“萌發”于史前時期、“成形”于古典時期、“分化”于中世紀時期、“突變”于近代史時期、“同化”于現代時期(圖1)。以我國為代表的東方世界,在數千年來中華文明的持續影響下,城市空間肌理在演變中突顯傳承性和包容性特征。我國的空間肌理思想初成于商周時代、發展成熟于秦漢時代、隋唐至明清持續產生自我優化,至近現代進入沖突融合的發展階段。通過時空關系的梳理可以發現,東西方城市的空間肌理從進化軌跡、演變過程和控制機制方面體現一定共性規律與發展趨勢,反映出城市空間肌理外在形態與內在構成上的基本特征。

圖1 西方城市空間肌理的演進譜系

圖2 空間肌理的平面組織邏輯與結構關系

2 立體生長的形態進化軌跡

從東西方城市時空演進關系中可以發現,城市空間肌理形態演變基本呈現相似的生長進化軌跡。世界各地城市在不同文明的引導下,普遍經歷由平面、到垂直、再到復合維度的立體化的生長過程。由于全球資源環境與文明發展的客觀不均衡性,各地城市空間肌理發展進程在階段與主題上雖有所錯動,但從城市文明發展史的整體視域下仍呈現同步與同向的進化規律。

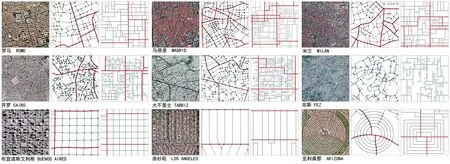

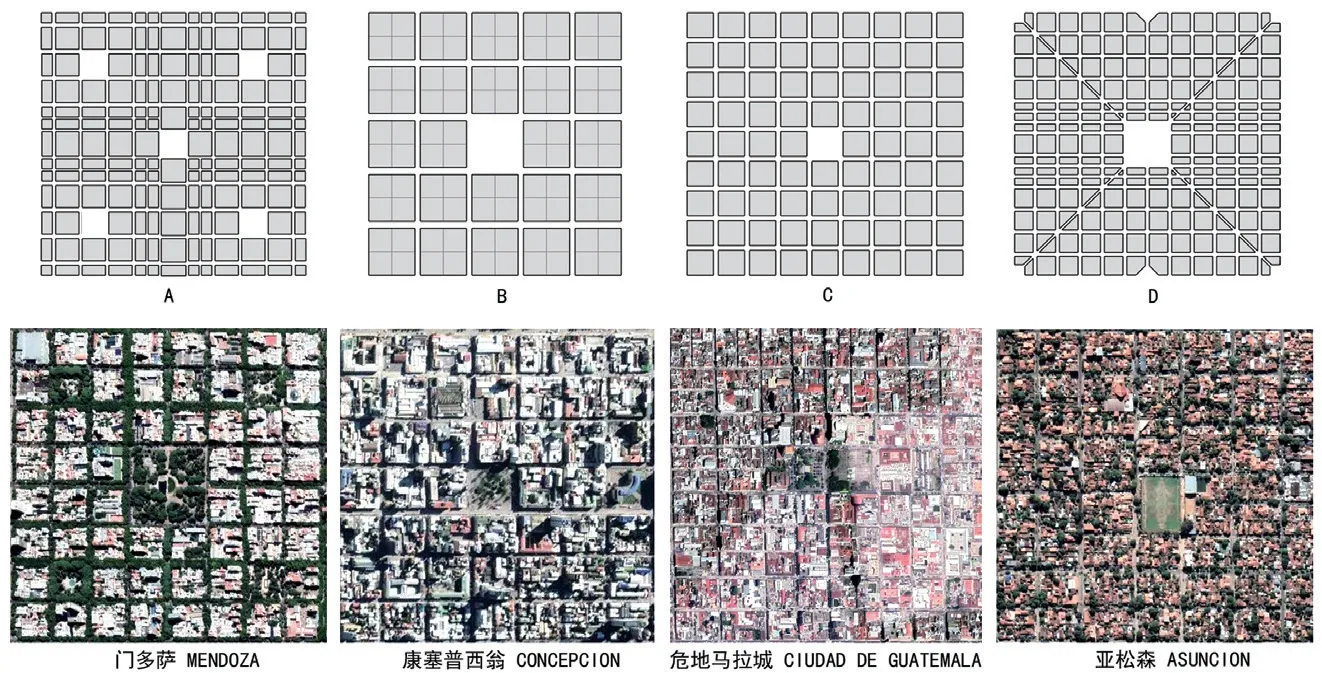

2.1 網格組織

近代文明以前,東西方城市空間在生產力水平的制約下,空間要素形式與體量的變化長期處于相對穩定的狀態,對于空間肌理形態的討論更多體現在水平方向結構的比選與優化上。不同文明孕育了形態多樣的空間平面組織形式,從組織邏輯與結構關系上可歸納為支流結構與格網結構兩種基本原型[3](圖2)。各種空間肌理平面形態均可視為兩種原型通過組合與變形,在規則性、遞歸性和復雜性上產生的類型分化。其中,以“正交網格”結構類型最為典型:古希臘米利都城,以“幾何和數的和諧”取得秩序和美;古羅馬時期的提姆加德,以縱橫垂直的路網勾勒出規整均質的正方形空間單元;我國禮制營城思想主導的長安城(隋唐),以經緯路網組織里坊制的空間肌理單元,成為東方國家城市空間布局的標準范式。18世紀文藝復興后,巴洛克式的巴黎與華盛頓、工業化的格拉斯哥與巴塞羅那、拉丁美洲殖民地建立的拉斯加斯與亞松森以及現代功能主義主導的紐約曼哈頓與太陽城住區等肌理形態,均可視為“正交網格”原型在幾何形狀、空間尺度和拓撲關系上的衍生變化。“正交網格”結構的形態范式在空間肌理發展進程中不斷地重復出現,在不同的時空背景下持續產生新的時代意義。隨著現代城市空間尺度不斷擴大,城市整體空間形態產生了更多結構性分化,而在空間肌理層面仍具有“正交網格”模式的明顯印跡。這種正交網格形態原型在空間的內向組織和外向延展上具有均衡性和動態性,在現代城市水平維度的空間組織中仍具有較強的比較優勢。

2.2 垂直層疊

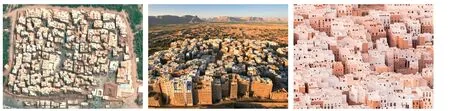

進入近代社會以后,空間資源與要素向城市快速聚集,城市水平維度的空間組織受到持續的極限挑戰,空間肌理的生長步入垂直維度空間疊加的主題階段。城市空間要素整體性的縱向發展在肌理形態上產生了垂直維度的類型分化。16世紀開始,也門希巴姆(Old Walled City of Shibam)古城已出現由高層建筑構成的城市肌理,其平面形態延續典型的伊斯蘭城市肌理特征,而在三維空間形態上則呈現高層建筑空間肌理雛形(圖3)。19世紀以后,工程建造技術不斷進步,突破了空間垂直軸向疊加的上限,美國芝加哥學派為代表的建筑師們集中展開現代高層建筑的實踐。1871年芝加哥大火之后重建的中央商務區形成了高層建筑林立的空間肌理,成為后來現代化大都市空間組織的典范。在現代主義思想全球化影響下,世界各地形成大量多層或高層建筑組成的空間肌理,垂直維度的形態進化在強化空間肌理三維空間形態特征的同時,弱化了平面組織形式對整體空間肌理形態的影響。

2.3 復合重組

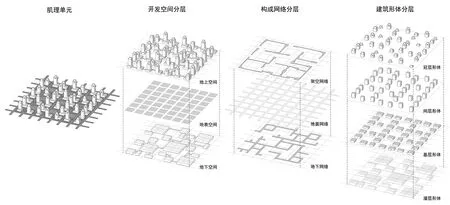

經歷此前水平與垂直維度相對孤立的生長過程,現代城市空間肌理進入以復合重組為主題的生長過程,即以空間要素重組的方式同時出現多個維度的空間進化。一是建筑形體從簡單的單體形體進化為復雜的組合形體;二是肌理單元尺度由建筑尺度擴展至地塊及街區尺度;三是空間的豎向組織開始向地下延展。例如,在紐約曼哈頓、東京中央區、香港旺角及深水 等人口與資源高度集中的區域,密集的高層建筑毗鄰而立、坐落于覆蓋整個街區的底層空間,空間要素間形成立體化的交通聯系網絡,體現現代高密度城市典型的復合性肌理構成形態。重組后的空間肌理在垂直方向呈現多個層次的空間分層,從開發空間、構成網絡和建筑形態等方面進行肌理形態構成的拆解與分析,可提取不同分層要素構成的肌理形態特征(圖4)。隨著時代的進步,空間肌理的復合重組將持續衍生為更復雜的空間形態。對于復合化肌理形態構成規律與特征的思考,應提升對“顯性”表面形態背后“隱性”構成機制的關注。

圖3 希巴姆古城

圖4 復雜形態空間肌理的分層解析

3 應激適應的形態演變過程

城市空間肌理的形態演變是在外部環境因素的刺激下產生的應激適應過程。在多重影響因素的共同驅動下,空間肌理形態發生或緩慢或劇烈的改變,既有適應客觀條件的被動適應,也有主觀意識導向的主動應對。其中,自然環境、科學技術和思想觀念為三類重要的驅動因素,分別代表了三種典型的變化過程。

3.1 環境導向

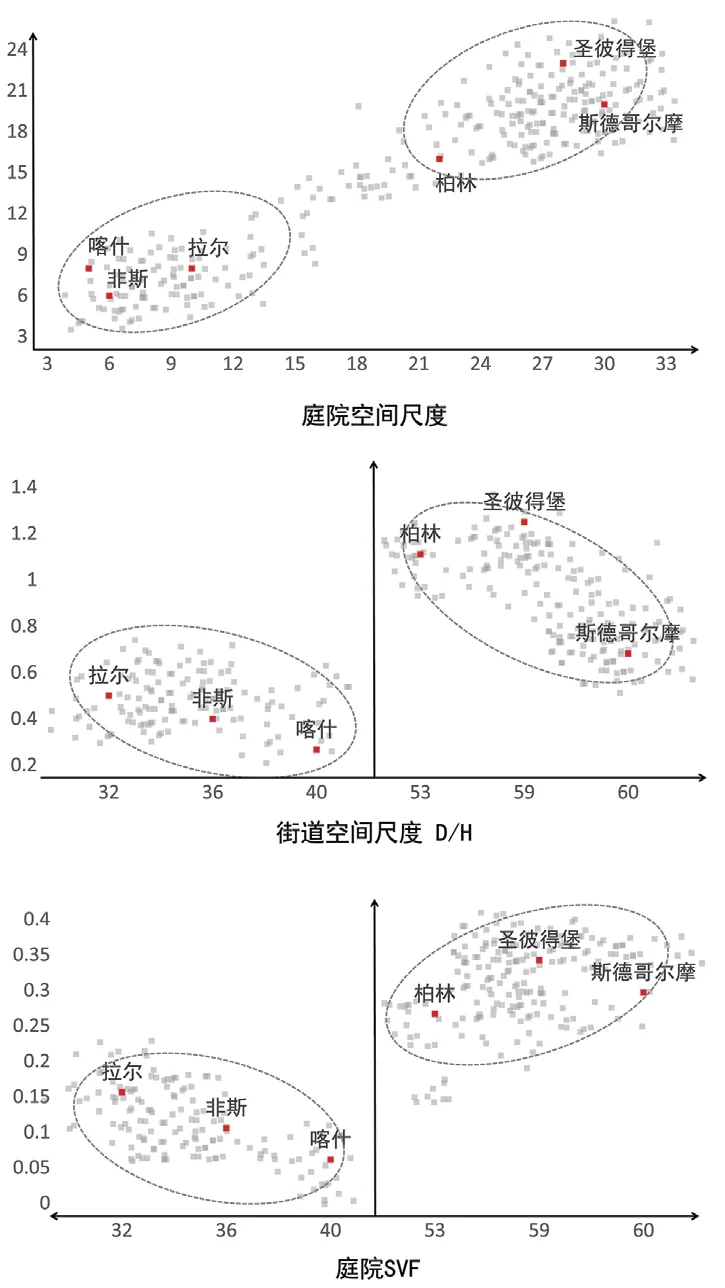

地表形態、氣候環境、日照條件等自然環境因素提供了城市建設的背景與底色,客觀存在的環境差異引導了肌理形態的地域性分化。例如,位于寒冷或沙漠地區的城市為抵御寒風或風沙的侵襲,逐漸形成以圍合式院落空間為基本單元的空間肌理,這是空間為適應風環境產生的共同選擇。然而,同樣的形態原型在氣溫、日照環境等因素的疊加影響下進一步發生地域分異:寒冷地區形成相對稀疏的院落空間組合,保證冬季建筑和庭院可獲得足夠光照;沙漠地區則以相對密集的小尺度院落創造更多的陰影,在院落中制造微氣流降低體感溫度。通過對比典型城市空間肌理樣本的形態參數,如院落比例、尺度、建筑間距、街道空間比例、天空開闊度等,可清晰表明氣候環境與空間形態分異的關聯(圖5)。又如,坡屋頂是我國傳統城市空間肌理的典型特征要素,而各地區屋頂形態差異具有明顯的地域共性,亦是源于各地對遮陰擋雨、防風避雪的不同需求。相對于城市空間建設過程,自然環境對城市空間肌理的影響是穩定且持續的,空間肌理生長與進化始終處于自然環境壓力下產生的緩慢適應之中。

3.2 科技驅動

科學技術的發展帶來生產力的進步,是空間肌理形態發生變化的重要動因。由于建造技術水平決定空間形態塑造的上限,古代東西方城市分別掌握了成熟的木結構或磚石結構建造技術,在建筑材料、結構形式、施工水平等因素的制約下,城市空間形成各具特色且長期穩定的肌理類型。隨著混凝土與鋼材的應用及現代工業化技術的變革,城市空間不僅在高度上不斷突破設計的極限,在體量上也不斷突破傳統技術的枷鎖。在建造技術變革以外,科技發展的間接影響也是潛移默化的,空間肌理在“科技改變行為,行為改變空間”的路徑下向前推進。例如,城市交通由馬車到汽車再到軌道交通的模式轉變,使得城市空間肌理產生了結構和尺度的變化。美國的大城市周邊形成了大量低開發強度的中產住居,自由的圖案化路網結構下密集點陣形態成為郊區化空間肌理的典型特征,即源于私人交通高度普及引發的鄰里單元居住模式的改變。一般來說,科技的發展進步具有量變到質變的革命性特征,科技驅動的肌理形態進化因此也具有突變性特點。在空間肌理演進過程中,形態的突變易于識別與溯源,同時也存在著不可復制性。因此,在科技飛速發展的今天,空間肌理形態發展與進化將面臨更為密集的機遇和挑戰。

圖5 氣候影響下肌理形態的地域分化

圖6 西屬殖民城市的肌理形態控制

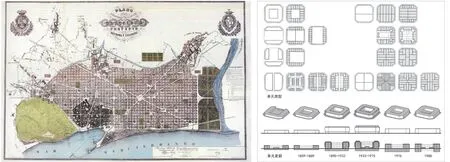

圖7 巴塞羅那空間肌理的形態控制過程

3.3 觀念約束

思想觀念源于人們對客觀世界的主觀看法與主張,聚居生存的人類具有社會化的族群屬性,在思想觀念上存在普遍的認同與共識,包括意識形態、審美觀點、民族文化、宗教信仰等。族群思想觀念的一致性帶來相近的精神需求與同步的行為活動,使人們在生存空間營造與篩選過程中具有統一的決策傾向,促進了空間肌理擴張中的重復性增殖。伊斯蘭文化對于空間肌理的約束,反映了思想觀念對肌理形態變化的典型過程,包含了重視抵御入侵的防御意識、畜牧為業的生活習俗以及宗教信仰中強調對家庭成員隱私的保護。在這些觀念共識的約束下,廣泛分布于歐洲、北非與中亞地區的伊斯蘭傳統城市具有極為相似的肌理形態特征,包括自由化網狀道路基礎上延伸出曲折密集的枝狀盡端道路,僅供馱畜通行的狹窄街巷,密集排列的內院式建筑以及高墻、穹隆等標志性要素。在伊斯蘭與基督兩種文化交替統治的托萊多、科爾多瓦、塞維利亞等西班牙南部城市,也可清晰分辨出兩種獨立文化對空間肌理形態各自的影響。思想觀念對肌理形態的約束源于人的精神層面,精神認同與歸屬感往往勝于對物質環境的滿足感。因此,群體中形成的潛在的共識觀念促使肌理形態的地域性具有了穩定性遺傳特征。

4 多元主體的形態控制機制

無論處于何等社會結構下,城市空間肌理發展演變始終處于人類有意識的主動控制之中。形態控制過程由單一主體轉變為多元化的共同主體,除初始的空間使用者外,還產生了統治者、建造者、設計者與管理者等不同角色。多元主體在沖突與協同中推動了空間肌理形成不同的控制機制,也促使城市空間肌理產生具有時代特色的形態特質。

4.1 基層自治

空間肌理的基層自治是“自下而上”的空間自組織過程,源于群體中的個體為了適應生存環境而自發地主動應變,在不斷嘗試與優選中形成共識與范式。人類聚落肌理的產生即是最早的自組織過程,作為“人類最古老的定居點”之一的加泰土丘(BC6500),聚落空間由彼此相連的上千座房間組成,各個房間均由屋頂進入、體量近似、呈蜂窩狀整齊排列,反映了當時居民為了適應生存環境的樸素智慧。自組織過程是從基層產生的,最大化地發揮了空間使用者的主觀能動性,使得形成的空間具有較強的活力歸屬感。歐洲中世紀形成的城市肌理體現典型的基層自組織過程。分封制下的中世紀封建城市圍繞城堡或教堂逐漸形成,聚集了商人、手工業者和游民等各類人群,城市空間混合了居住、商業、生產等諸多功能。相對于古典時期幾何化的標準控制,城市空間組織具有較強的自主性與靈活性。城市空間逐漸形成密集的街道網絡,建筑直接面向街道,形成連續的沿街商業界面。多元化的人流聚集和商業交流,使得中世紀時期城市具有較強的空間活力,這種人性化尺度與自組織形成的空間肌理,至今仍具有現實意義的研究價值。

4.2 頂層主導

隨著社會制度改變,城市形態控制出現以統治階層為主導的“自上而下”的他組織。為了提高城市空間整體價值和運行效率,城市管理者以更為宏觀的視角對空間資源進行統一調動與支配,從“頂層設計”開始構建空間肌理組織的基本原則,通過思想引導、制度約束、法規裁制等方式向下傳遞,借助空間形態控制約束民眾行為活動,傳達管理者較為強烈的領導意志與執政理念。19世紀的西班牙在環球探險與殖民擴張過程中,先后建立了遍及南北美及亞洲大約三百多座殖民城市。在《西印度群島法》(Laws of the Indies)影響下(圖6),各殖民城市普遍選擇以教堂和廣場為核心,方格路網為結構的空間肌理模式。前蘇聯在二戰之后形成了計劃經濟制度下的社會主義國家,為了快速恢復經濟、發展生產力、提高工人的居住水平,廠礦周邊建設了大量整齊排列的“赫魯曉夫樓”,成為當時工人住區標準的空間組織模式,這是“極簡主義”與“計劃經濟”共同控制的產物。我國建國后第一批工業城市是在前蘇聯的幫助下建設的,這種具有時代色彩的“行列式”住區肌理,至今仍普遍存在于老工業城市舊城空間之中。頂層主導控制機制可最大化地提高空間利用效率與要素組織的協同性,空間組織結果受到管理者主觀意愿和宏觀政策制度的較強制約。

4.3 雙向協同

雙向協同控制是自組織與他組織共同作用的控制過程,是不同社會基層群體合作主導的形態控制過程。絕對的“自組織”或“他組織”形態控制在空間肌理演進歷史中屬于片段性的存在,絕大部分空間肌理的形成發展均處于雙向控制之中,僅在各方主體合作關系上有所區別。例如,唐長安城的空間肌理的形成,以傳統的禮制思想形成規整的空間肌理結構,城市內部以十字形的主干道路劃分出的里坊空間單元,從空間肌理的構成上體現“他組織”特征;各里坊單元內部的建筑群體組織,則體現由不同階級與族群居民主導的自組織特征。長安城的空間肌理控制雖然具有雙向組織特征,但肌理結構上的秩序并未帶來整體空間形態的秩序,而空間單元的自組織建設受里坊制的制約也抑制空間活力的產生,這種割裂的雙向組織直至宋代街巷制的形成得以改善。巴塞羅那于19世紀中葉開始的擴建過程,屬于雙向協同控制的典型實例。1859年伊爾德方斯·塞爾達(I.Cerda)提出的規劃法案,以方格網路網體系劃分形成550個113m×113m方形的街區,道路寬度統一為20m,提出類型化的八角形的街區單元建筑群組方案。其后一百多年來,控制法案伴隨市民階級的發展需求適度調整,此片區域的空間肌理延續了傳統空間秩序并保持著自組織進化,在秩序控制基礎上兼顧了自組織的彈性與活力(圖7)。雙向協同的關鍵在于尋求不同主體間合作的平衡點,在宏觀決策與制度保障下提高空間利用效率的同時,保持基層空間單元自我優化的活力。

5 結論與啟示

空間形態的發展始終是連續的過程,空間肌理的歷史演進規律將為我國新時期城市空間設計與形態導控提供借鑒與啟發。一是在城市設計空間形態研究視野下,城市空間肌理是具有三維形態特征的空間集合體,肌理形態組織已由單一維度的增殖趨向于復合維度的重組,城市設計可通過空間肌理的類型控制,強化城市空間三維形態特征的精確導控。二是在空間肌理地域特征的研究中,須全面分析氣候、科技、文化等時空因素對空間肌理形成與發展的影響,挖掘地域屬性特征與空間形態構成之間的客觀聯系與規律,提取地域性的肌理形態類型。三是在空間肌理形態導控機制的設計上,應協調好總體控制與公眾參與的關系,依托雙向協同的形態控制機制,建立整體有序、分級傳遞、彈性適度的形態導控體系。

從區域建筑角度,空間肌理體現的城市空間組織的基本形態特征,反映城市人居空間環境的品質與特色;對于空間肌理形態關注應始于總體城市設計階段,以提高城市區域整體的空間秩序,襯托城市結構性空間要素特征,強化城市形態地域特色與識別性;在空間肌理的保護、更新與優化過程中,需尊重傳統空間肌理中積淀的智慧與價值,兼顧時代發展需求與地域文脈特色,塑造社會時代背景下滿足城市物質和精神需求的普惠性人居空間載體。

資料來源:

圖3:NATIONAL GEOGRAPHIC;

圖6b:Google Map;

圖7:Ildefonso Cerda;

其余圖片均為作者自繪或自攝。