我國數(shù)字版權(quán)研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)及趨勢探析

【摘要】本研究借助文獻(xiàn)計(jì)量軟件探析我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn),并結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)預(yù)測其發(fā)展趨勢。結(jié)果發(fā)現(xiàn),我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究具有跨學(xué)科特性,文獻(xiàn)數(shù)量呈波動(dòng)性變化,目前該領(lǐng)域已有多個(gè)研究團(tuán)隊(duì),高等院校和科研院所是研究的中堅(jiān)力量;數(shù)字版權(quán)、數(shù)字版權(quán)管理、數(shù)字版權(quán)保護(hù)、數(shù)字版權(quán)保護(hù)技術(shù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字版權(quán)應(yīng)用研究、數(shù)字版權(quán)法是研究熱點(diǎn),未來法律和技術(shù)結(jié)合將會(huì)成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代版權(quán)保護(hù)的可行之道。

【關(guān)? 鍵? 詞】數(shù)字版權(quán);文獻(xiàn)計(jì)量;研究現(xiàn)狀;熱點(diǎn);趨勢

【作者單位】付姝姣,中國傳媒大學(xué)博士后科研流動(dòng)站。

【中圖分類號(hào)】D997.1;G353.1 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2021.05.009

數(shù)字資源強(qiáng)有力地推動(dòng)了數(shù)字版權(quán)的發(fā)展,關(guān)于數(shù)字版權(quán)的概念有很多,大致涉及數(shù)字化、專有權(quán)利、媒體化、多元化等方面,可將其理解為作者及相關(guān)人員所擁有的創(chuàng)作成果在傳播利用等方面,受到法律保護(hù)的,經(jīng)濟(jì)及精神權(quán)利的總和[1]。

目前,在國家層面,我國逐步建立起順應(yīng)時(shí)代潮流、符合國情的版權(quán)保護(hù)制度;在學(xué)術(shù)層面,計(jì)算機(jī)、出版、法學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域都在研究數(shù)字版權(quán)的發(fā)展及保護(hù)問題;在出版行業(yè)層面,學(xué)者從版權(quán)保護(hù)技術(shù)、立法、貿(mào)易等角度展開研究。由此可見,我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域正在蓬勃發(fā)展[2]。筆者檢索發(fā)現(xiàn),我國現(xiàn)有研究中關(guān)于數(shù)字版權(quán)的綜述文獻(xiàn)較少,僅有部分作者借助文獻(xiàn)計(jì)量軟件研究國際數(shù)字版權(quán)的發(fā)展情況[3]及定性研究國內(nèi)數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的熱點(diǎn)問題[4]。我國數(shù)字版權(quán)研究自2000年開始,迄今已發(fā)展二十余年,對其研究成果進(jìn)行量化研究有助于探析該領(lǐng)域的發(fā)展沿革及研究現(xiàn)狀,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)可預(yù)測該領(lǐng)域的發(fā)展趨勢,并為學(xué)者研究和行業(yè)發(fā)展提供參考。

本研究的具體步驟分為三個(gè)階段:一是以中國知網(wǎng)為數(shù)據(jù)源,截至2021年1月,篇名檢索“數(shù)字版權(quán)”得到954篇文獻(xiàn);二是將數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)量軟件SATI、CiteSpace中,對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;三是結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)得到數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)及發(fā)展趨勢。

一、文獻(xiàn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)與分析

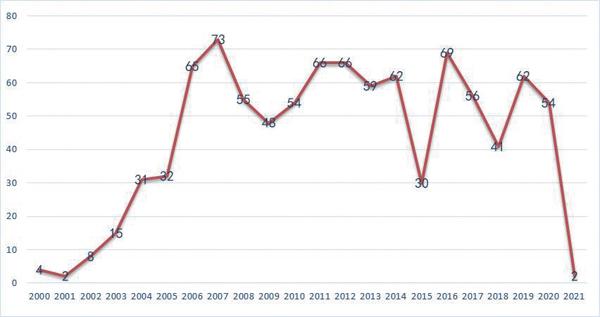

本研究借助文獻(xiàn)計(jì)量軟件SATI統(tǒng)計(jì)數(shù)字版權(quán)研究的逐年發(fā)文數(shù)量(見圖1)。自2000年起,我國步入數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域。這時(shí)期,互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)使得出版企業(yè)開始關(guān)注數(shù)字出版,電子書等產(chǎn)品隨之出現(xiàn),伴隨而來的還有數(shù)字版權(quán)的發(fā)展。這時(shí)期的研究主題主要是數(shù)字版權(quán)概念解析及應(yīng)用研究等。從2001年開始,該領(lǐng)域呈加速發(fā)展趨勢,原因在于信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的提出、產(chǎn)品在線出版的實(shí)行和數(shù)字侵權(quán)行為的泛濫,內(nèi)外部因素的綜合影響促使學(xué)界研究數(shù)字版權(quán)保護(hù)和技術(shù)等內(nèi)容。2006年,數(shù)字版權(quán)傳播法治體系建立,推動(dòng)學(xué)界研究新時(shí)期的數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域;2007年,數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究成果出現(xiàn)第一次發(fā)文高峰期,發(fā)文量達(dá)到73篇。此后,數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究成果均保持在年均40篇左右(2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不全)。

圖1 “數(shù)字版權(quán)”領(lǐng)域逐年發(fā)文統(tǒng)計(jì)曲線

二、來源期刊統(tǒng)計(jì)與分析

本研究采集的文獻(xiàn)主要來源于北京郵電大學(xué)、華中科技大學(xué)、《出版廣角》、《現(xiàn)代電視技術(shù)》、《出版參考》、《中國出版》、《出版發(fā)行研究》、《廣播電視信息》、《科技與出版》、《廣播與電視技術(shù)》等。由結(jié)果可知,前十種文獻(xiàn)來源的累計(jì)百分比占到總體文獻(xiàn)來源的23.58%,因此這 10 種文獻(xiàn)來源可視為國內(nèi)數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的核心來源。其中,不僅有核心期刊、非核心期刊,還有高校;在核心期刊中,研究方向以出版領(lǐng)域居多。此外,該領(lǐng)域的研究方向還涉及新聞與傳播、計(jì)算機(jī)等。在前10種文獻(xiàn)來源中,存在影響因子為0的期刊,這說明國內(nèi)數(shù)字版權(quán)研究論文分布廣泛、零散,且文章刊載的刊物質(zhì)量參差不齊,仍有較大的發(fā)展空間。

三、作者統(tǒng)計(jì)與分析

在選定的樣本數(shù)據(jù)中,共計(jì)有1418名作者,發(fā)文量前10名的作者分別為楊義先、鈕心忻、馬兆豐、秦珂、張志勇、王磊、裴慶祺、郭沛宇、郭曉霞、黃先蓉。由結(jié)果可知,共有10位作者發(fā)文量在3篇之上,且最高產(chǎn)作者發(fā)文8篇,多數(shù)作者發(fā)文僅為1篇。這一定程度上說明我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域尚未形成明顯的核心作者群。就作者隸屬機(jī)構(gòu)來看,北京郵電大學(xué)、國家廣播電影電視總局、中國科學(xué)院是該領(lǐng)域研究成果的主要來源機(jī)構(gòu),這也體現(xiàn)出該領(lǐng)域研究的跨學(xué)科趨勢;高產(chǎn)作者均來自科研院所和高等院校,可見在數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域,高等院校和科研院所是中堅(jiān)力量,并且初步形成了多個(gè)科研團(tuán)隊(duì)。為進(jìn)一步了解作者信息,筆者通過CNKI查找作者的隸屬機(jī)構(gòu)及其研究方向。由結(jié)果可知,我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的作者多為理工科方向,其研究方向集中于圖書館與情報(bào)學(xué)、信息與通信工程、新聞與傳播、計(jì)算機(jī)等學(xué)科領(lǐng)域。而且,部分作者為跨學(xué)科作者,如秦珂涉及圖書館與情報(bào)學(xué)、法學(xué)及計(jì)算機(jī)三類學(xué)科。

四、研究熱點(diǎn)統(tǒng)計(jì)與分析

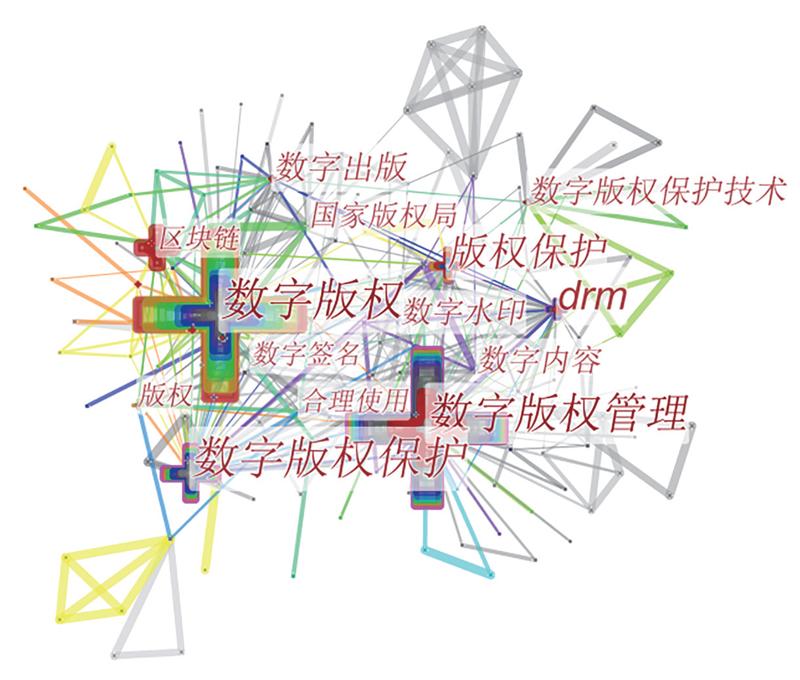

為了解我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),一方面,筆者借助CiteSpace生成該領(lǐng)域的高頻關(guān)鍵詞圖譜,并結(jié)合頻次、中心度進(jìn)行分析(見圖2);另一方面,筆者借助普萊斯定律計(jì)算數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的高頻關(guān)鍵詞,規(guī)定頻次在13以上的為高頻關(guān)鍵詞。由相關(guān)數(shù)據(jù)可知,我國數(shù)字版權(quán)研究側(cè)重于版權(quán)保護(hù)與管理、版權(quán)保護(hù)技術(shù)、數(shù)字版權(quán)應(yīng)用、數(shù)字版權(quán)法等方向。

首先,版權(quán)保護(hù)與管理、數(shù)字版權(quán)、數(shù)字版權(quán)管理、數(shù)字版權(quán)保護(hù)等關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次在100次以上,且中心度相對較高。數(shù)字版權(quán)管理是多種技術(shù)的組合,是版權(quán)管理的工具;數(shù)字版權(quán)保護(hù)與管理是一項(xiàng)可深耕的研究主題,在數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域經(jīng)久不衰,這也反映了數(shù)字版權(quán)保護(hù)的艱難。媒體發(fā)展之快令人咋舌,從移動(dòng)媒體到社交媒體再到自媒體、流媒體,網(wǎng)民可隨時(shí)隨地發(fā)表言論并形成UGC(用戶生成內(nèi)容),這種現(xiàn)象不僅使得網(wǎng)絡(luò)信息呈指數(shù)增長,而且導(dǎo)致文化產(chǎn)品質(zhì)量變差、版權(quán)侵權(quán)等現(xiàn)象頻發(fā)。加上傳統(tǒng)版權(quán)制度無法為數(shù)字版權(quán)提供全面保護(hù),在這樣的背景下,數(shù)字版權(quán)保護(hù)艱難,學(xué)者和決策者不斷思考相關(guān)解決辦法。

其次,研究版權(quán)保護(hù)技術(shù)涉及版權(quán)保護(hù)技術(shù)的介紹、引進(jìn)和使用反饋。目前主要的版權(quán)保護(hù)技術(shù)有加密技術(shù)、水印保護(hù)、身份驗(yàn)證等,而區(qū)塊鏈技術(shù)是近三年來學(xué)界關(guān)于版權(quán)保護(hù)技術(shù)的研究熱點(diǎn)。一方面,網(wǎng)絡(luò)中分布著海量無序的信息,憑借現(xiàn)有的技術(shù)條件難以對這些信息管理到位,從而使得版權(quán)保護(hù)呈現(xiàn)三高特征(高復(fù)雜性、高成本性與高法律風(fēng)險(xiǎn)性);另一方面,業(yè)界出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)透明化、有序化、智能化以及數(shù)字版權(quán)管理高效、準(zhǔn)確、主動(dòng)的趨勢。因此,亟須建立一種版權(quán)管理體系,既要有以法律法規(guī)為核心的監(jiān)管,又要有以新興技術(shù)為核心的導(dǎo)向。在這樣的背景下,區(qū)塊鏈憑借集體監(jiān)督、共信透明的優(yōu)勢被應(yīng)用于數(shù)字版權(quán)保護(hù)之中[5];“去中心化”是其核心理念,其從登記模式、交易模式和監(jiān)管模式三方面影響數(shù)字版權(quán)的發(fā)展。

最后,健全法律法規(guī)是數(shù)字版權(quán)保護(hù)的重要途徑。在現(xiàn)有數(shù)字環(huán)境下,存在難以確定犯罪對象,難以進(jìn)行司法認(rèn)定,難以追究責(zé)任,法律內(nèi)容滯后的問題,這讓數(shù)字版權(quán)在法律領(lǐng)域有了更大的發(fā)揮空間。不少學(xué)者提出互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下數(shù)字版權(quán)保護(hù)法律治理的路徑,分析這些學(xué)者的相關(guān)研究可發(fā)現(xiàn),國內(nèi)版權(quán)法的研究大致分為兩類:一是借鑒國外較為系統(tǒng)成熟的數(shù)字版權(quán)法;二是依據(jù)國情對現(xiàn)有的版權(quán)法進(jìn)行改革。此外,隨著區(qū)塊鏈等新技術(shù)的應(yīng)用,圍繞區(qū)塊鏈具體應(yīng)用的立法活動(dòng),尤其是智能合約的規(guī)范和聯(lián)盟鏈的認(rèn)證也成為學(xué)者的關(guān)注點(diǎn)。

數(shù)字版權(quán)研究涉及圖書館與情報(bào)學(xué)、計(jì)算機(jī)、新聞與傳播等學(xué)科領(lǐng)域,其中圖書館作為保存和傳播知識(shí)的陣地,是著作權(quán)法保障的重要對象。目前,數(shù)字版權(quán)是影響圖書館發(fā)展的問題之一。一方面,區(qū)塊鏈背景下的數(shù)字版權(quán)是有償付費(fèi)使用的,這與圖書館合理使用版權(quán)的法律規(guī)定相違背;另一方面,圖書館是公益性的中介傳播機(jī)構(gòu),可依據(jù)法定許可條款付費(fèi)使用版權(quán)作品,而數(shù)字產(chǎn)品沒有預(yù)留法定許可條款的運(yùn)行空間,因此加劇了圖書館數(shù)字化版權(quán)問題。面對這種現(xiàn)狀,筆者認(rèn)為,版權(quán)補(bǔ)償金制度有助于圖書館擺脫數(shù)字版權(quán)的困擾。

五、發(fā)展趨勢預(yù)測

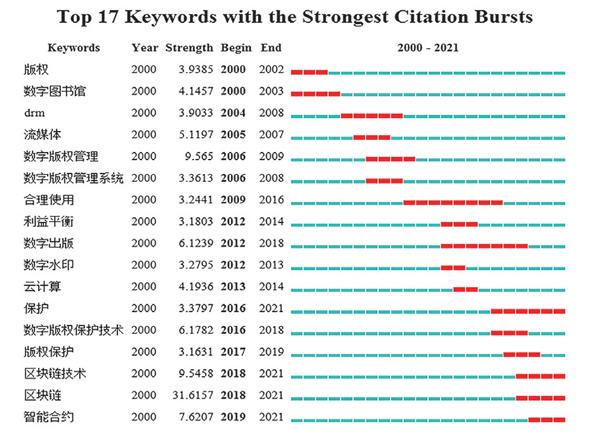

本研究借助CiteSpace生成數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的突現(xiàn)詞和時(shí)區(qū)圖,并解析相關(guān)文獻(xiàn)得到該領(lǐng)域的研究前沿及發(fā)展趨勢。由圖3、圖4可知,區(qū)塊鏈、智能合約是數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究前沿。此外,聯(lián)盟鏈、融媒體平臺(tái)、ChinaDRM、共識(shí)算法、超級(jí)賬本等也是近幾年數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。2018 年,區(qū)塊鏈技術(shù)受到國內(nèi)外媒體行業(yè)的廣泛關(guān)注,隨即被應(yīng)用到數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域;公有鏈、聯(lián)盟鏈和私有鏈?zhǔn)瞧淙N形態(tài),公有鏈和聯(lián)盟鏈應(yīng)用最廣,其憑借開放性的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了去中心化;區(qū)塊鏈技術(shù)使得數(shù)字產(chǎn)品不可復(fù)制、不可篡改、不可偽造,盡可能地降低了侵權(quán)的可能性。一般情況下,若有維權(quán)現(xiàn)象發(fā)生,被侵權(quán)方可以直接與官方機(jī)構(gòu)聯(lián)系,簡化維權(quán)的流程,從而降低維權(quán)的成本,實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確、低價(jià)的數(shù)字版權(quán)保護(hù)。但需要注意的是,由于目前區(qū)塊鏈技術(shù)尚未成熟,缺乏統(tǒng)一的版權(quán)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),只能記錄作品的發(fā)布時(shí)間,難以判斷作品內(nèi)容的獨(dú)創(chuàng)性,其智能合約存在法律和技術(shù)漏洞等問題,這促使學(xué)者不斷思考區(qū)塊鏈技術(shù)背景下數(shù)字版權(quán)保護(hù)的發(fā)展路徑,其中主要涉及數(shù)字版權(quán)保護(hù)的自主可控問題。目前,我國的數(shù)字版權(quán)保護(hù)技術(shù)多采用國外的技術(shù),而加密技術(shù)又難以自控,因此,我國于2010年提出了國密算法,該算法是我國自主研發(fā)的加密算法,包括業(yè)界比較熟悉的SM算法。隨著媒介環(huán)境的不斷變化,數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域出現(xiàn)了ChinaDRM 系統(tǒng),以滿足媒介融合對版權(quán)保護(hù)的新需求。

未來,數(shù)字版權(quán)保護(hù)、數(shù)字版權(quán)保護(hù)技術(shù)、區(qū)塊鏈依舊是研究熱點(diǎn),并且會(huì)依據(jù)于現(xiàn)有問題不斷改進(jìn)。值得注意的是,將法律與技術(shù)結(jié)合將是數(shù)字版權(quán)保護(hù)的可行之道,即以法律為支撐,以區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)為手段,有效整合傳統(tǒng)司法救濟(jì)與現(xiàn)代技術(shù)手段,從而高效有序地平衡私利與公利,進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字版權(quán)保護(hù)的發(fā)展。

六、結(jié)語

本研究借助文獻(xiàn)計(jì)量軟件和相關(guān)文獻(xiàn)探析數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀、熱點(diǎn)并預(yù)測其發(fā)展趨勢,總結(jié)出我國數(shù)字出版的研究現(xiàn)狀。首先,我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域的研究數(shù)量呈波動(dòng)性,目前趨于穩(wěn)定發(fā)展;其次,我國數(shù)字版權(quán)領(lǐng)域已形成多個(gè)研究團(tuán)隊(duì),但是核心作者群呈分散化態(tài)勢,并未出現(xiàn)較多的高產(chǎn)作者;再次,高等院校和科研院所是該領(lǐng)域的重要研究力量;最后,涉及的學(xué)科領(lǐng)域有圖書館與情報(bào)學(xué)、計(jì)算機(jī)、新聞與傳播等,呈現(xiàn)明顯的跨學(xué)科特性。

筆者分析數(shù)字出版領(lǐng)域的發(fā)展趨勢發(fā)現(xiàn),數(shù)字版權(quán)與數(shù)字版權(quán)管理、數(shù)字版權(quán)保護(hù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字版權(quán)法是該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。究其原因在于,數(shù)字版權(quán)的興起是由于互聯(lián)網(wǎng)背景下數(shù)字資源侵權(quán)現(xiàn)象頻發(fā),損害了創(chuàng)作者的權(quán)益;版權(quán)人的權(quán)益和公眾利益之間的矛盾也促使數(shù)字版權(quán)誕生。總的來說,數(shù)字版權(quán)保護(hù)依賴于法律和技術(shù)兩重保障,隨著媒介環(huán)境的變化,法律和技術(shù)也需更新迭代以滿足數(shù)字版權(quán)保護(hù)的需求。未來,法律和技術(shù)結(jié)合將會(huì)成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代版權(quán)保護(hù)的可行之道。

|參考文獻(xiàn)|

[1]施勇勤,張鳳杰. 數(shù)字版權(quán)概念探析[J]. 中國出版,2012(5):61-63.

[2]郁舜,馮程程. 數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展之版權(quán)保障[J]. 中國出版,2018(5):59-62.

[3]江瑩,靳帆,張志強(qiáng). 國際數(shù)字版權(quán)研究進(jìn)展[J]. 北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2019(2):175-181.

[4]李建偉,劉明珠. 2018年我國版權(quán)研究熱點(diǎn)探析[J]. 河南科技,2020(3):101-105.

[5]賴?yán)龋钣烂? 區(qū)塊鏈技術(shù)下數(shù)字版權(quán)保護(hù)的機(jī)遇、挑戰(zhàn)與發(fā)展路徑[J]. 法治研究,2020(4):127-135.