大學生英語口語流利性、復雜性及其相關性研究

黃英明

摘? ? 要:采用定量研究的方法探究77名不同口語水平層次的大學生英語口語流利性、復雜性以及兩者相關性的變化趨勢。研究結果表明,合格組相對于不合格組流利性沒有顯著提高,句法復雜性顯著提高,而優良組相對于合格組流利性顯著提高,詞匯多樣性顯著上升。流利性和復雜性部分指標之間存在顯著相關性,且相關性隨口語水平層次由低到高呈現出非線性、不規則的變化趨勢。建議英語口語教學重視訓練使用多詞結構和復雜句法結構的熟練度,促進流利性和復雜性的均衡發展。

關鍵詞:英語口語;流利性;復雜性

中圖分類號:G642? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-7394(2021)01-0074-09

口語流利性、準確性和復雜性是評估英語學習者口語產出水平的三個主要指標。對這三個維度及其相互關系的理解與英語口語教學和測試密切相關。從實踐層面看,學習者二語口語產出的三個方面通常不能兼顧,也較難實現均衡發展[1]。 因此,對流利性、準確性和復雜性三者之間相關性的探索十分必要。

流利性是指說話人實時使用語言的能力,可能依賴于調用更熟悉的詞匯系統。復雜性則是指說話人使用高級語言的能力,伴隨著冒險使用復雜結構的意愿[2] 。可見,流利性強調的是口語產出過程的速度和效率,而復雜性強調學習者中介語系統詞匯和句法發展程度。

已有的三者關系研究較多討論了準確性與復雜性、流利性與準確性的關系,而流利性與復雜性關系的研究較少。本文嘗試以語料庫為工具,采用定量研究方法,考察不同口語水平學習者的英語口語流利性與復雜性的相關性及其發展趨勢。

一、已有文獻綜述

(一)言語產出的心理過程

說話是人最復雜的認知心理活動之一,但早期研究多聚焦于理解和習得,對產出過程的探究相對較少。在二語習得領域影響較大的言語產出理論是Levelt為解釋支撐說話人言語產出能力的信息加工過程提出的說話人藍圖(Blueprint for the speaker)[3] 。它包括概念化(Conceptualizer)、語言組織(Formulator)和發聲(Articulator)三個子過程。在概念化階段,說話人確定想要表達的概念和意圖;語言組織階段把概念和意圖轉化成語言結構,發聲階段將心理詞匯通過發音器官肌肉運動用聲音表達出來。說話人同時也是自己的聽眾,能夠對三個子過程進行自我監控和修正[4] 。Levelt后又對前述模型進行了更新,將言語產出過程分為兩個系統:修辭/語義/句法系統和音位/語音系統,前者形成表層結構,后者產出可感知言語;并把概念準備分為宏觀計劃和微觀計劃兩類,宏觀計劃在語篇層面決定接下來的說話內容和順序,微觀計劃從詞匯層面選擇具體語言形式。

(二)流利性、準確性和復雜性相互關系

已有研究中,口語產出三個維度之間相互關系的理論主要有有限容量假設(Limited capacity hypothesis)和系統發展觀。還有一些研究采用定性或定量的方法從不同角度考察了三者或三者之中某兩者的關系。

1. 有限容量假設

從認知心理角度看,學習者的注意力是一種有限的資源。二語產出過程中,三個維度對注意力資源的需求會形成競爭。這種競爭有兩個層次,首先是語言意義與形式層面的競爭,即流利性與準確性和復雜性的競爭;其次在語言形式內部,還有準確性與復雜性的競爭。Skehan認為,說話人把注意力集中到一個維度,就會犧牲其它維度的表現。在某種任務條件、任務復雜度設定下,口語產出的三個維度都得到促進是非常罕見的。三者通常是有取舍的,流利性會與準確性和復雜性二者之一同時受益[5]。

2.系統發展觀

有些學者從動態系統理論、復雜理論等視角出發審視二語發展,認為中介語系統各成分不是孤立的,而是非線性動態發展的。在某一個時段,有些進步有些退步,既有漸變也有突變,中介語的某個子系統或維度都沒有優先權。因此,二語流利性、準確性和復雜性三個維度都不能獨立于其他維度存在,也不能脫離語境,它們作為中介語的子系統一樣遵循非線性發展路徑[6-8]。

3.其他研究

一些學者從外語教學要求出發宏觀地探討應該如何處理三者關系。張思武從任務型語言學習理論出發,認為形式和意義要均衡發展,力求實現形式準確與意義流利之間的復雜[9]。劉紅英等則提出聽說教學應明確先準確后流利,在準確的基礎上求流利的原則[10] 。

另一些學者采用實證研究方法定量地考察學習者口語產出三個維度間的相關性。潘琪利用語料庫考察了中國英語學習者口語流利性和準確性的相關性及其縱向變化規律,發現兩者不存在顯著相關,不同水平學習者流利性和準確性呈波浪形發展[11]。復雜動態系統理論為二語口語發展研究提供了新的視角,相關研究發現準確性和復雜性兩者之間從相互競爭關系逐漸轉變為協同發展關系[12],而流利性、準確性和復雜性三者之間呈現正負相關交替出現的動態互動關系,口語系統內部各子系統之間的關系處于動態變化之中[13]。

總而言之,從數量上看,已有研究從理論層面對口語產出三個維度之間關系進行闡述相對較多,考察口語流利性和復雜性關系的實證研究較少。有限容量假設和動態系統發展觀兩個理論也需要更多實證研究進行驗證。本文以語料庫提供的口語語料分析為基礎,試圖從多項具體指標入手對大學生口語流利性和復雜性的相關性及其發展趨勢進行探討,以加深對外語口語產出三個維度及其互動關系的理解。

二、研究設計

(一)研究問題

本研究通過分析口語水平不合格、合格、優良三個層次英語專業大學生的口語語料音頻和文本,試圖找到大學生英語口語流利性和復雜性的關系及其發展模式,回答以下三個問題:

1.大學生英語口語流利性和復雜性隨口語水平的提高呈現出怎樣的發展趨勢?

2. 大學生口語流利性和復雜性之間是否存在顯著相關性?

3. 流利性和復雜性之間的相關性隨學習者整體口語水平提升發生怎樣的變化?

(二)研究方法

1. 語料來源

本研究使用的語料庫是中國學生英語口筆語語料庫2.0版(SWECCL 2.0)的口語子庫,其中收集了2003年至2006年我國英語專業四級口試的考試音頻和文本。本研究從2004年語料中依據評分等級不合格、合格和優良三組隨機抽取了81名學生任務二的音頻和文本語料,在校對過程中發現4個音頻由于環境噪音過大無法分辨,因此有效語料為77份。任務題型為即席講話,讓學生講述他們曾經做過的最不愉快的一個夢。考試時的準備時間和發言時間均限制在3分鐘以內。

2. 流利性和復雜性的操作化

Tavakoli & Skehan將流利性分為速度、停頓和修正三個子維度[14],鑒于速度和停頓兩個子維度的發展性更敏感 [15],本研究也采用速度指標和停頓指標來表征流利性。速度指標選用語速和平均音節長(產出每個音節所使用的凈發聲時間),語速反映從聽者角度感知到的流利性,平均音節長反映說話人認知過程的流利性。常用的停頓指標包括停頓時長和頻率[16] 。由于句法邊界和小句內部的停頓能夠反映不同的口語產出認知過程,因此在計算停頓時長和頻率的過程中,小句間停頓和小句內停頓應加以區分[17] 。停頓時長分界點采用Skehan et al.的做法,取0.4秒。因此,停頓指標采用小句內停頓長、小句間停頓長、每分鐘句內停頓長和每分鐘句間停頓長四項。

復雜性是指口語產出體現出詞匯運用豐富多樣,句法結構復雜多變的特征。根據Skehan的看法,復雜性是使用更高級語言的能力,說話人對這樣的語言可能無法有效控制;這需要說話人有更大的意愿去冒風險,使用自己控制水平較低的語言子系統;它也可能為中介語系統的變化和發展提供了更大的可能性。復雜性包括詞匯復雜性和句法復雜性兩個子維度。詞匯復雜性通常使用D值來表示,它是在傳統類符型符比基礎上通過數學建模提出的一種新的詞匯多樣項指標,它克服了類符型符比指標受文本長度影響的缺點,能夠覆蓋文本的全部詞匯,而且能夠使用開發者提供的計算機程序自動計算,因此提出以后使用范圍很廣[18] 。句法復雜性指標主要有并列句指標、主從復合句指標和小句長度指標,主從復合句對于中等水平的二語學習者的口語句法復雜度有最好的預測力。在目前常用的句法復雜性量化指標中,AS單位對于口頭對話語料更為適用,T單位用于中等水平學習者的語料非常理想[19]。因此,句法復雜性操作化指標選擇了平均T單位長度和平均每個T單位所含從句數。[20]其中T單位指“`包含所有從句及其附屬的或嵌入的非從句結構的主句”[21]。

3. 數據收集和分析

利用語料庫工具將語料音頻從語料庫中提取出來后,用Praat軟件進行分析,人工排除考試指令、非語言聲音和環境噪音等無效部分后,提取語流和停頓時間數據到Excel表格,標注停頓類型,然后統計小句間停頓和小句內停頓的平均時長和頻率。詞匯復雜性指標D值通過Coh-Metrix工具在線計算方便地得到,Coh-Metrix工具能夠自動對文本進行描述性統計、測量文本易讀性、銜接性、詞匯和句法復雜性等,并快速給出106項具體指標的計算結果,D值是其中一項[22]。句法復雜性兩項指標均通過二語句法復雜性分析工具L2 Syntactic Complexity Analyzer獲取,將語料文本復制到分析界面進行在線分析后,程序自動生成復雜性指標數值[23]。 數據收集完成后,用SPSS軟件進行獨立樣本t檢驗和相關性分析。獨立樣本t檢驗用來觀察不同水平的小組之間是否存在顯著差異,相關性分析用于觀察不同水平層次學習者的口語流利性和復雜性及其子維度之間的相關程度。

三、結果討論

(一)流利性和復雜性的變化趨勢

如表1所示,流利性方面,隨著整體口語水平的提高,從不合格組到合格組、優良組,語速逐漸提高,優良組平均語速達到每分鐘150音節。反向指標平均音節長逐漸下降,優良組產出每個音節所需發聲時間為0.262 7秒。獨立樣本t檢驗發現,除合格組和優良組的語速外,其它的變化都未達到顯著性水平。這說明從評分者感知的角度看,優良組學生口語產出流利性高于合格組,但他們的認知流利性無顯著差異。

從停頓指標來看,從不合格組到合格組、優良組,小句內停頓長和每分鐘句內停頓數呈現出逐漸下降的趨勢,而小句間停頓長和每分鐘小句間停頓數的變化則沒有明顯規律。這說明小句內停頓時長和頻率指標反映口語水平變化程度更為敏感,驗證了Skehan等人的主張,即在量化停頓時長和頻率時應區分小句內停頓和小句間停頓。獨立樣本t檢驗顯示,不合格組與合格組在四項停頓指標上均無顯著差異,合格組與優良組在每分鐘小句內停頓數和每分鐘小句間停頓數上也沒有顯著差異,但優良組的小句內停頓長和小句間停頓長顯著低于合格組。可見優良組和合格組考生口語產出過程中進行在線計劃的頻率接近,但優良組考生口語產出過程中在線計劃所需時間更短,確定表達的概念和意圖以及語言組織速度更快。

綜合速度和停頓指標可以發現,不合格組和合格組考生在口語產出流利性的六項具體指標上均無顯著差異,而合格組合優良組在平均音節長、每分鐘句內停頓數和每分鐘句間停頓數三項指標上沒有顯著差異,而優良組在語速、小句內停頓長和小句間停頓長三項指標上均顯著優于合格組。這說明,當學習者處于總體口語水平不高(不合格和合格水平)的階段時,口語流利性的發展變化是不顯著的細微變化,口語水平提高的主要體現在其他維度的提高上,如產出語言的準確性和復雜性;而從當學習者口語總體水平達到較高層次時,流利性維度上才能發生顯著的質變。換言之,流利性維度的顯著提高可以視為學習者總體口語水平提高的一個重要標志。

復雜性方面,從不合格組到合格組,詞匯多樣性D值、平均T單位長度和平均T單位內從句數都呈現上升趨勢,平均T單位長度的上升達到了顯著性水平。從合格組到優良組,D值繼續上升且達到了顯著性水平,而平均T單位長度和平均T單位內從句數則有所下降,但數值仍高于不合格組。這說明,在三項復雜性指標中,詞匯多樣性D值能比較敏感地反映出口語水平的變化。合格組與不合格組考生的變化主要體現在平均T單位長度,合格組考生每次產出的話語更長,語言組織能力更強,但口語詞匯量、句法復雜性上的提高程度不顯著。從合格組到優良組,詞匯多樣性顯著上升,句法復雜性兩項指標反而有所下降,說明在口語詞匯量顯著提高的同時,復雜句法結構運用能力遇到了瓶頸。這也驗證了前述觀點,即在總體口語水平較低時,口語水平提高的體現在句法復雜性維度上;而當總體口語水平較高時,口語水平的發展則體現在流利性和詞匯復雜性指標上。

(二)流利性與復雜性的相關性

流利性和復雜性都是多側面構念,它們之間的相關性可以通過它們的子維度具體指標之間的相關性來體現。所有被試流利性六項指標與復雜性三項指標之間的相關性分析結果如表2所示。

詞匯復雜性D值與流利性的語速、平均音節長、小句內停頓長、小句間停頓長和和每分鐘句內停頓數之間相關性數值都較低,且未達到顯著性水平。這表明詞匯復雜性與流利性之間不存在顯著相關性。

句法復雜性兩項指標中有一項,即平均T單位長度,與一項停頓流利性指標,即每分鐘小句間停頓數之間存在顯著負相關(p<0.01),相關性數值為-0.379。根據Skehan等人的看法,小句間停頓主要用于宏觀計劃,也就是決定接下來說話的內容和順序,而不是思考將要使用的語言形式。小句間停頓頻率越高,說明說話人需要進行語篇層面準備的時間越多,因此用于語言形式準備上的時間就較少,傾向于選擇簡短有把握的句法結構,因而平均T單位長度就越低。換言之,說話人對意義的注意越多,對形式的注意就相應減少。另外一項句法復雜性指標平均T單位內從句數,與流利性的所有六項指標之間相關性數值都較低,也不具有顯著性,可以認為不存在顯著相關性。

總體來看,所有被試的流利性與詞匯復雜性之間不存在顯著相關性,但停頓流利性的一項指標與句法復雜性的一項指標之間存在顯著負相關關系。這個結果支持Skehan的有限容量假設中關于意義與形式競爭注意力資源的論斷。在本研究中,意義與形式的競爭具體體現為流利性中的停頓指標和復雜性中的句法復雜性指標之間的負相關關系。

(三)相關性的變化趨勢

前面的分析表明流利性與復雜性從總體上看不存在相關性,但具體到不同口語水平的學習者,二者相關性是否與總體一致則需要分組來討論。

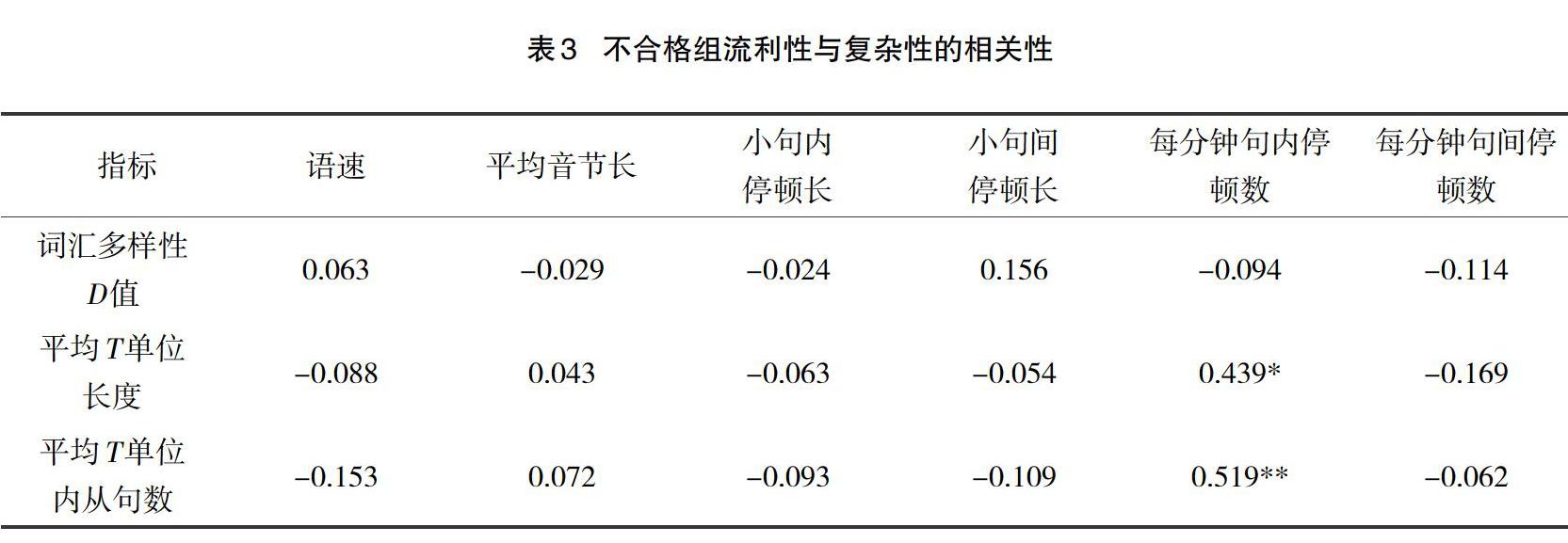

1.不合格組流利性與復雜性的相關性

表3是不合格組考生流利性指標與復雜性指標的相關性矩陣。可以看出,復雜性三項指標與流利性指標中的語速、平均音節長、小句內停頓長、小句間停頓長和每分鐘句間停頓數均不存在顯著相關性,但流利性指標中的每分鐘句內停頓數與復雜性指標中的平均T單位長度和平均T單位內從句數都存在顯著正相關關系,相關系數分別達到0.439(p<0.05)和0.519(p<0.01)。這一結果中與Skehan et al.對語篇非流利性和小句非流利性的分類和看法一致。該研究認為小句內停頓表明說話人進行微觀計劃,決定使用何種語言,與言語產出模型中的語言組織和發聲兩個階段有關,而小句間停頓表示說話人在進行宏觀計劃,決定如何組織語篇,與言語產出模型中的概念化階段有關。不合格組考生的小句內停頓頻率與平均T單位長度呈正相關,可以理解為小句內停頓頻率高,因此說話人有更多機會和時間進行微觀計劃,組織語言,使用更長更復雜的句法結構,因此平均T單位長度更長,平均T單位內從句數也更多。

2. 合格組流利性與復雜性的相關性

如表4所示,合格組的流利性六項指標中的語速、平均音節長、小句內停頓長、小句間停頓長、每分鐘句內停頓數與復雜性三項指標不存在顯著相關性,而每分鐘句間停頓數與詞匯多樣性D值呈顯著正相關,與平均T單位長度呈顯著負相關。這與Skehan有限容量假設的論斷部分一致。小句間停頓頻率高,說話人需要頻繁進行宏觀計劃,決定說話內容,注意力資源更多關注意義時,對于語言形式的注意會降低,會導致復雜性指標降低。這能夠解釋合格組小句間停頓頻率與平均T單位長度的顯著負相關,但卻不能解釋與詞匯多樣性的顯著正相關。一種可能的解釋是復雜性概念下的詞匯復雜性和句法復雜性之間并非同步發展,它們兩個子維度之間也可能存在競爭關系。對復雜性三項指標之間進行相關分析結果顯示,在不合格組、合格組和優良組中,詞匯多樣性D值與句法復雜性兩項指標分別呈弱負相關(-0.047,-0.118),負相關(-0.397*,-0.122)和弱正相關(0.248,0.133),其中合格組詞匯多樣性D值與平均T單位長度的負相關達到了顯著性水平。這表明在口語整體水平處于不合格和合格階段,說話人無法兼顧詞匯復雜性和句法復雜性兩個子維度,這兩者之間存在競爭現象。

3. 優良組流利性與復雜性的相關性

優良組的情況如表5所示,流利性六項指標與復雜三項性指標之間的相關性不強,且均未達到顯著性水平。對這個結果一種可能的解釋是優良組考生口語水平較高,言語產出過程中的宏觀計劃和微觀計劃陳述性知識的程序化程度較好,注意力資源能夠兼顧復雜性和流利性,兩個維度能夠互不影響[24]。

綜合三個小組情況來看,流利性與復雜性的相關性主要體現在停頓頻率指標和句法復雜性指標之間。當說話人口語水平處于不合格到合格層次,復雜性維度下的句法復雜性指標與流利性維度下的停頓頻率指標存在顯著相關性,合格組的詞匯復雜性指標與停頓頻率指標也存在顯著相互作用。當說話人口語水平達到優良層次時,這種指標間的顯著相關性不復存在。流利性與復雜性的相關性隨說話人口語水平的提高呈現出的變化趨勢是非線性、不規則的,這也表明二語口語能力的發展作為二語發展的一個子系統,是一個非常復雜、包含多個變量相互作用的非線性過程,其中各個因素的變化也不是孤立的、線性的,而是相互作用、動態發展的,它們之間的相互關系也是動態發展的。這也從一個側面驗證了Larsen-Freeman和Vercellotti等學者分析二語學習者寫作和口語縱向發展過程后提出的關于二語動態系統發展觀。

四、結語

通過對三個口語水平層次77名英語專業大學生口語流利性和復雜性指標的分析,發現當學習者總體口語水平較低時,其變化主要體現為句法復雜性的上升,流利性僅有微小變化;當學習者口語水平較高時,其變化則體現為流利性和詞匯復雜性的顯著提高,表明流利性和詞匯復雜性是學習者口語水平提高的重要標志。流利性與復雜性的相關性反面,僅有一項停頓指標和一項句法復雜性指標之間存在顯著負相關關系。隨著口語總體水平的提高,兩個維度之間存在相關性的子維度和相關性的性質都發生了變異,這表明二語口語流利性和復雜性的發展是非線性、不規則的復雜過程。

研究結果對于大學英語口語教學和測試實踐有一定啟示意義。一是教師要關注學生口語中的小句內停頓現象和產出話語長度。教師可以通過布置內容結構相對復雜的任務,并在任務前給出參考詞匯和句型,積極引導學生使用相對陌生的低頻詞匯和比較復雜的句法結構,有意識地訓練學生運用固定的詞組、搭配、語塊等多詞結構,提高熟練度,減少表達過程中意義和形式對于注意力資源的競爭,以促進口語產出流利性和復雜性的均衡發展。二是教師要認識二語口語能力發展過程非線性、不規則和復雜性的本質,二語口語考核不應基于某一測試表現來判定學習者的口語能力水平,應更多關注學習者口語產出表現的縱向發展軌跡。

本研究有幾點不足。一是樣本數量較小。語料庫當年的評分達到優良等級的語料已經全部收入,但數量一共僅有15人。這對本研究結論的可推廣性造成一定影響。二是流利性指標未包括其中的修正流利性指標,對流利性構念及其與復雜性相關性的探討可能不夠全面。建議未來的研究采用更大的樣本,對流利性和復雜性構念進行更全面和深入的考察。

參考文獻:

[1] SKEHAN? P. Modelling second language performance: integrating complexity,accuracy,fluency,and lexis[J]. Applied Linguistics,2009(4):510-532.

[2] SKEHAN? P,? FOSTER? P. The Influence of task structure and processing conditions on narrative retellings[J]. Language Learning, 1999(1):93-120.

[3] LEVELT? W. Speaking: from intention to articulation[M]. Cambridge, MA:MIT Press,1989:1-28.

[4] LEVELT? W. Producing spoken language: a blue print of the speaker[C]// BROWN C,HAGOORT P. The neurocognition of language. Oxford: Oxford University Press,1999:83-122.

[5] SKEHAN? P. A cognitive approach to language learning[M]. Oxford:Oxford University Press,1998:93-120.

[6] LARSEN-FREEMAN? D. The emergence of complexity, fluency, and accuracy in the oral and written production of five Chinese learners of English[J]. Applied Linguistics, 2006(4):590-619.

[7] LARSEN-FREEMAN? D. Adjusting expectations:the study of complexity, acuracy, and fluency in second language acquisition[J]. Applied Linguistics,2009(4):579-589.

[8] VERCELLOTTI? M? L. The development of complexity, accuracy, and fluency in second languageperformance: a longitudinal? study[J].? Applied Linguistics, 2017(1):90-111.

[9] 張思武. 準確與流利之間的復雜:均衡發展的任務型指導原則[J]. 四川師范大學學報(社會科學版), 2008(5): 82-91.

[10] 劉紅英,陳莉,王淑東. 正確處理大學英語聽說教學中“準確”與“流利”的關系[J]. 蘭州大學學報(社會科學版),2010(10):143-146.

[11] 潘琪. 中國學習者英語口語流利性和準確性相關性及其縱向變化規律的實證研究[J]. 外語學刊,2013(4):100-106.

[12] 于涵靜,戴煒棟. 英語學習者口語復雜性、準確性的動態發展研究[J]. 外語語外語教學,2019(2):100-110.

[13] 于涵靜. 中國學習者英語口語流利性動態發展研究:兼論復雜性、準確性和流動性的互動關系[J]. 外語界,2020(2):81-89.

[14] TAVAKOLI? P, SKAHAN? P. Strategic planning, task structure and performance testing[C]// ELLIS R, Planning and task performance in a second language. 2005:239-277.

[15] HUENSCH? A, TRACY-VENTURA? N. L2 utterance fluency development before, during, and after residence abroad: a multidimensional investigation[J]. The Modern Language Journal, 2017(2):275-293.

[16] DE JONG? N? H, STEINEL? M? P, FLORIJNl? A, etl al. Linguistic skills and speaking fluency in a second language[J]. Applied Psycholinguistics, 2012(5):893-916.

[17] SKEHAN? P, FOSTER? P, SHUM? S. Ladders and snakes in second language fluency[J]. IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 2016(2):97-111.

[18] MALVERN? D, RICHARDS? B. Investigating accommodation in language proficiency interviews using a new measure of lexical diversity[J]. Language Testing, 2002(1):85-104.

[19] NORRIS J M.& L.Ortega. Towards an organic approach to investigating CAF in instructed SLA: the case of complexity[J]. Applied Linguistics, 2009(4):555-578.

[20] LEONARD K R, SHEA? C E. L2 Speaking development during study abroad: fluency, accuracy, complexity, and underlying cognitive factors[J]. The Modern Language Journal, 2017(1):179-193.

[21] 張文忠,吳旭東. 第二語言口語流利性發展定量研究[J].現代外語,2001(4):341-351.

[22] CROSSLEY? S A, SALSBURY T, MCNAMARY? D S,et al. Predicting lexical proficiencyin language learner texts using computational indices[J]. Language Testing, 2011(4): 561-580.

[23] LU? X,? AL H. Syntactic complexity in college-level English writing: differences among writers with diverse L1 backgrounds[J]. Journal of Second Language Writing, 2015,29:16-27.

[24] 張文忠. 第二語言口語流利性發展的理論模式[J]. 現代外語,1999(2):205-217.

責任編輯? ? 張棟梁

Abstract: The current study adopts a quantitative method to explore the changing mode of the correlations between the oral production fluency and complexity of college students of different speaking proficiency levels. Research findings indicate that compared to failing group, the passing groups fluency doesnt improve significantly, but their syntactic complexity increases significantly, and that the excellent groups fluency and lexical variety improved significantly. Significant correlation exists between specific measures of fluency and complexity, and the correlations change in a nonlinear and irregular fashion with the learners improving speaking proficiency. The pedagogical implication is that in oral English teaching and learning, more importance should be attached to the use of multi-word units and more complex syntactic structures to boost the development of fluency and complexity.

Key words: oral English; fluency; complexity