大漆工藝秩序在漆畫中的新運用

文 胡曉文

在當下的藝術發(fā)展過程中,作為其主要特征之一的綜合材料為藝術的發(fā)展帶來了新的表現(xiàn)力,藝術家們一直以來致力于尋找和使用新的材料。從最初發(fā)明和改善顏料,到尋找具有表達力的材料,材料的主體性和話語權也在其中得到了進一步的加強。

傳統(tǒng)大漆工藝經歷了長時間的應用和調整,技術的多樣性和活用性逐漸提高,最終沉淀為精簡、實用有效的工藝秩序。現(xiàn)保留的這些工藝次序,都是為整個器物的堅固性和壽命來服務的。在當代藝術創(chuàng)作中,我們是否需要用到完整的制作工藝呢?許多藝術家在他們的漆畫創(chuàng)作中已經給出了答案。他們往往不再完全遵循原有的制作步驟,從局限、完整而閉合的工藝技法里開拓出了新的可能性。為了尋找更新的生機,藝術家也開始思考大漆的未來與純藝術之間的關系。作為從實用工藝發(fā)展而來的漆畫,只有脫離了實用性才能實現(xiàn)藝術的純粹性。為了延續(xù)傳統(tǒng)材料和工藝內涵,同時增加新的藝術語言,對于材料的挖掘是必不可少的。

一、欣賞材料之美——創(chuàng)作需求決定了對大漆的運用方式

在傳統(tǒng)的工藝著錄里,多是傳授工匠技法。審美方面多是提出了美的標準以規(guī)范工藝,符合技藝美的效果更受到世人的喜愛和追捧。而當下的藝術創(chuàng)作中,關于美或者材料特性的討論范圍得到了擴展。例如,《髹飾錄》中的“戧劃之過”①中提到刀刻中的“結節(jié)”為一種“板刻滯澀”,在當時的工匠看來是有缺陷的,但在當下卻成為一種個性和藝術化的表達方式。

大漆可以充當顏料、黏合劑、染料、涂料等,在和不同材料結合時發(fā)揮不同的作用。在一定條件下,許多材料如皮革、纖維織物、木頭、金屬等表面在經過適當處理后都能進行髹涂(這個特性在漆器制作的工藝流程中就已經突顯出來了,大漆作為一種材料介質,參與了從內到外所有的工藝過程)。大漆在一件漆畫創(chuàng)作中起到什么樣的角色和作用,取決于不同藝術家群體的創(chuàng)作需要。

如今以非遺傳承人為代表的藝術家們,致力于維護和發(fā)揚傳統(tǒng)大漆工藝。他們具有出色的傳統(tǒng)制作技藝,能夠傳承、復制傳統(tǒng)器物精品,甚至恢復失傳已久的技藝。古代所流傳下來的工藝準則實際上都是為制作傳統(tǒng)器物而制定的,他們所遵循的工藝秩序也最接近傳統(tǒng)表達。在造型和表面裝飾上都有獨到的設計,但總體上,為了追求堅固的造型,他們重視胎體的制作工藝,遵循傳統(tǒng)的制作流程。在裝飾方面,他們多傳承傳統(tǒng)紋樣,并開始嘗試從傳統(tǒng)中汲取靈感,創(chuàng)造蘊含新時代特色的設計。

漆畫作為一個年輕的畫種,繪畫性是其達到藝術性的重要途徑。漆畫家以大漆為主要材料,試圖挖掘大漆的材料魅力以服務畫面,因此扎實的漆工藝技術和深厚的藝術造詣都是非常必要的。在經營畫面時,藝術家的造詣決定了畫面的藝術高度,而扎實的漆工藝基礎則是幫助實現(xiàn)畫面最終效果的手段。

大漆的多用性與天然性給了許多跨界藝術家很大的啟發(fā)。他們更傾向于將大漆看作一種單純的材料。站在純藝術的角度,大漆材料帶來的強烈視覺感受是藝術家們嘗試大漆和選擇大漆的重要原因之一,另外大漆本身攜帶的歷史性、文化性和觀念性也為藝術表達提供了一種獨特和不可替代的敘述手段。為了表達許多平面繪畫難以展現(xiàn)的內容,多種材料和媒材開始進入藝術家的視野,成為他們創(chuàng)作的工具,由此產生了結合觀念,裝置藝術的新表達形式。以下將以不同的角度探討大漆工藝秩序在空間、平面、視覺與觸覺上的可能性,以及它們之間可以產生的關系。

注釋:

①王世襄:《髹飾錄解說》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店, 2013,第37頁。

立體在漆藝中的可能性已經在古代器物中被證實。古代工匠在大漆立體造型上已經達到了極高水準,無論是在厚度還是在形體精確度、工藝復雜度上都有過極致的展現(xiàn)。夾纻工藝,也可以被看成一種翻模工藝,利用麻布的彈性和漆的黏性,可以自如地應對各種尺寸和形態(tài),不僅可以制作極其輕巧的脫胎漆器,也能夠制作形態(tài)復雜的佛像。現(xiàn)當代的漆立體作品中,除了器物、屏風和佛像以外,更多具有雕塑特征的作品不時涌現(xiàn)。漆立體借助于大漆結膜固化所產生的硬度。大漆在干燥之前具有一定流動性和黏性,能附著在物體表面,因此大漆本身能在容器內或模具內干燥成某種形態(tài),也能與其他材料(纖維、沙礫、灰等)混合后塑形。另外,古人還善用寶石鑲嵌、塑造各種形象,這里主要利用了大漆可以做黏合劑的功能,將有特殊形狀的寶石鑲入其中。

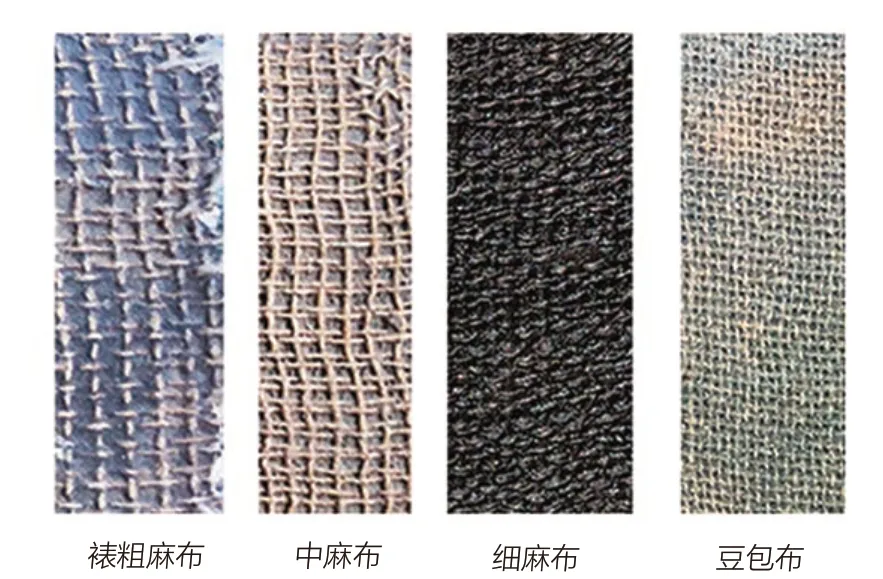

在制作漆立體的過程中,為保證作品的堅固性,裱布、刮灰的步驟是必不可少的。傳統(tǒng)漆器制作工序中,要求先裱布再刮灰,并且依次從粗到細。在制作胎體的過程中,藝術家同樣也享受著不同粗細的材料展現(xiàn)出的質感差異,布和灰的粗細不同,施加在胎體表面上所呈現(xiàn)的質感效果也有所不同。不同粗細麻布裱布后的狀態(tài)如下圖。裱布時所用布的粗細決定了肌理的密度和高度,越細的布所帶來的細膩感和規(guī)則感就越強。刮灰與之同理。

二、在規(guī)律中尋求變化和拓展

漆藝在幾千年的發(fā)展歷程中不是一成不變的。如果用發(fā)展的眼光看待大漆工藝,它一定是與時俱進,隨著藝術的發(fā)展而推進的。正如我們無法拒絕事物的更新一樣,我們也不能拒絕各種基于一定現(xiàn)實的提問和假設:大漆工藝中是否還有可以被抽取和提煉的內容,可以被應用于漆畫藝術創(chuàng)作中?答案是肯定的。

(一)打破秩序的前提

打破順序的前提是承認順序和尊重順序。在千年來的實踐中,除了相對穩(wěn)定的生產制度導致了工藝秩序的傳承以外,大漆的獨特“脾氣”也限制了藝術家為所欲為。漆藝的制作秩序實則是千年來工匠們通過實踐得來的寶貴經驗。尊重秩序,了解材料和工藝才是打破順序的前提。因此,在當下漆畫的創(chuàng)作中,雖然新的材料在不斷被利用,大多數(shù)藝術家還是多沿襲了木板做胎,裱布刮灰后再上漆的工序,以保證胎板的穩(wěn)固。

(二)材料的挖掘

首先是胎體的替換。由于大漆本身有黏合劑的作用,能夠與多種材料互相黏合。古代漆器也有和竹、石、金屬、動物皮等結合的案例。因此,現(xiàn)代漆畫中使用其他材料作為胎體的例子也層出不窮,脫離傳統(tǒng)的制作工藝,使用紙、纖維、金屬網、金屬板和皮等材料作為底,再在上面進行制作。雖然材料的持久性相對傳統(tǒng)有所下降,卻為漆畫的視覺性提供了更多的可能性。

三、結論

漆工藝作為一項中國古老的技藝,在古代已形成一套完整的制作工藝流程,主要為了保證器物的堅固與精良。發(fā)展到今日,已經有部分工序自然地被當代藝術家省略或去除,同時,也有曾經不被重視和欣賞的工序被放大,得到了新的審美認可。因此,在漆畫藝術創(chuàng)作中,雖然藝術家們對于大漆材料的使用有所差異,對于漆畫藝術的理念各有差異,但對材料性質的認識是基礎和根本。藝術家在追求獨特表達方式時,盲目改變工作順序或錯誤地使用材料,只會影響效率,其結果是得不償失的。