上海顧村公園景觀優化設計研究

摘要:文章以上海顧村公園為研究對象,基于大數據分析方法收集該區域的手機信令數據、GPS數據,對城市公園節日期間和日常期間的游客空間行為特征進行分析,直接關聯游客活動空間和軌跡路線分布,發現不同時期對游客行為特征存在較大的影響,證明大數據分析具備一定的可靠性。同時考慮到之前缺乏對日常期間游客興趣偏好位置及位置空間特征的探索,進而驗證游客興趣偏好位置與水體距離有相關性,為城市公園景觀提供較為客觀精準的指向性依據,也證明了多源大數據具備一定的可靠性。

關鍵詞:城市公園;大數據;景觀優化;景觀設計;上海顧村公園

中圖分類號:TU986.5 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)24-0-05

城市公園是城市重要的公共活動空間,同時也是城市綠地的重要組成部分[1]。隨著社會政治、經濟、文化的不斷發展和人們精神文化需求的提升,公園原有的場地、設施已經不能滿足城市居民的精神和觀賞需求,其承載市民的數量也逐年提升[2]。市民對城市公園提出了更高的要求,城市公園需要適當改造,以滿足社會需求。以往公園更新主要使用落后的研究方式或者從個別游客行為特征的角度研究,無法在準確掌握游客信息和需求的基礎上更新城市公園。

從目前國內外的文獻可以看出,大部分學者研究城市公園游客行為特征所使用的方法還是傾向于POE、訪談、行為觀察等傳統模式,對游客行為特征很難進行合理化分析,誤差較大。

隨著地理信息技術等的高速發展,近幾年學者已逐漸利用GPS產生的多樣數據分析游客行為,這些數據主要應用于游客景區流動、分布及行為監測等,采用多源大數據耦合剖析城市公園游客行為特征等的研究相對較少。文章利用大數據技術分析游客的行為特征,對其進行量化分析,借助分析結果提出城市公園在資源管理和利用方面的優化策略。

文章以上海顧村公園為研究對象,采用多源大數據耦合分析方法剖析游客在園停留位置、移動軌跡等時空行為特征,為城市公園游客行為研究提供一種新的研究方式,同時為城市公園整體品質提升提供相應的改造建議。

1 研究對象概況

顧村公園位于上海市寶山區顧村鎮,是上海中心城區經濟文化向北擴展的重要區域[3]。公園分為兩期規劃和建設,一期于2009年10月開放營業,二期于2020年開始動工,至今已開放了一部分,目前對外開放面積為262.4km2(見圖1)。公園內濕地、植物群落、田園風光互相交匯,成為上海及周邊地區居民節假日短期出游的重要場所。

自2011年開始,顧村公園于每年的3月下旬至4月中旬舉辦櫻花節,吸引了大批游客進園參觀,需要公園及城市管理工作人員對客流量進行有效的控制,這引起了相關專業研究人員對大客流量下公園品質和游客休憩娛樂的思索。

2 研究數據及方法

2.1 數據來源

研究使用的手機信令數據是由中國聯通集團子公司提供的聯通用戶手機信令數據。公園內所有手機的活動記錄(見表1)時間為2019年4月1日至4月7日顧村公園櫻花節期間以及4月15日及4月21日節后日常期間。通過運營商占比率計算方法和裝置的專利可擴樣算法,體現全量的數據情況,研究采用的數據具有較強的準確性。

數據內容為在開園時間和閉園時間內公園每隔1小時各區域入口的熱力及各區域年齡統計結果。人口熱力為用戶駐留時間小于當前小時,且駐留結束時間大于當前小時,停留時長大于30分鐘,會被識別為一次駐留,從而統計當前小時范圍內的駐留人數。

第二種研究數據GPS軌跡信息是利用python從“六只腳”和“兩步路”網站上爬取得來。這兩個網站是通過注冊用戶上傳其軌跡路線和風景照片與網絡用戶共享的數據平臺,網站依托的是用戶通過帶有GPS功能的通信工具進行實時軌跡信息采集。平臺數據分為軌跡數據和照片定位數據。研究以“顧村公園”為關鍵詞爬取2010年10月至2021年6月的用戶GPS軌跡數據,數據涉及用戶昵稱、軌跡點的經緯信息及實時位置和時間等基本信息,共計得到293條運動軌跡。

顧村公園POI數據由高德地圖API批量抓取得來,里面包含顧村公園內的旅游景點、生活服務、交通設施等POI信息。

2.2 研究方法

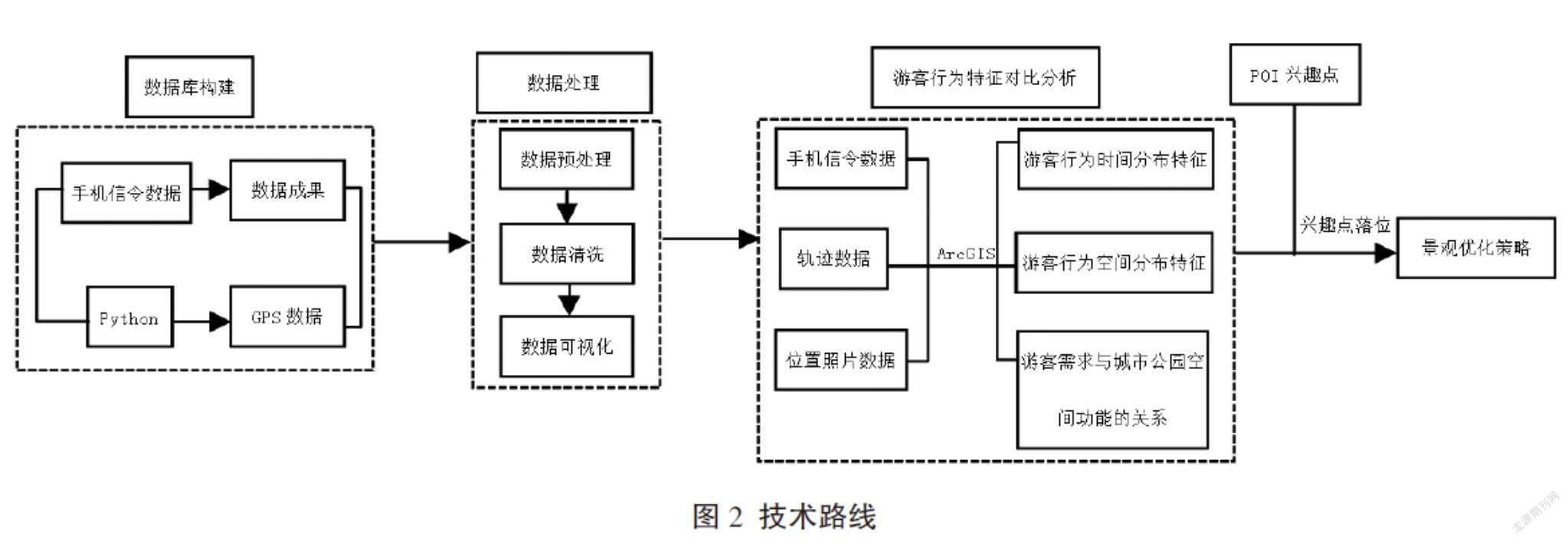

手機行令數據和GPS數據信息量過大,存在信息數據雜亂等問題,數據需要清洗,刪除錯誤值、空值、重復值,減少無效冗長的數據,最終匯總有效數據,增強分析后的數據真實性。輸出篩選后的可擬用數據在ArcGIS分析平臺與地理信息整合,同時結合公園POI信息,進行空間關聯分析,從而更加有效地分析研究數據與空間環境的耦合特征,進而推演公園節日期間和日常期間游客空間分布差異及游客興趣偏好位置與駐留時長的關系,形成一套完整可行的理論方法(見圖2)。

3 游客行為特征

3.1 游客不同活動期間客流量對比

在早上6點至下午5點對公園各區域進行人口熱力及游客年齡調查,通過篩選后的手機信令數據,分別得出游客節日期間和日常期間的人數對比(見圖3),可以看出節日期間如周五清明節第一天公園客流量達到最高值127 613人,而日常期間客流量均不超過50 000人。通過節日期間與日常期間每時段客流量均值對比(見圖4),可以看出兩個時間段內,公園內游客數量從早上6點開始逐漸增多,到中午12點到達頂峰,之后開始減少。通過上述分析可以看出,櫻花節期間為公園開園高峰時段,同時法定節假日前來休閑娛樂、觀光的人數較日常期間明顯更多,并且游客多在上午進園游玩。

以人/hm2的人口密度指標值計算游客產生“從不擁擠到擁擠”的感受,由于中國城市公園擁擠感相關指標缺失,便以加拿大相關標準作為依據,按照122人/hm2為分界值[4],顧村公園產生擁擠感的在園人數為32 013人,而節日期間實際在園人數為127 613人,為標準值的四倍左右。

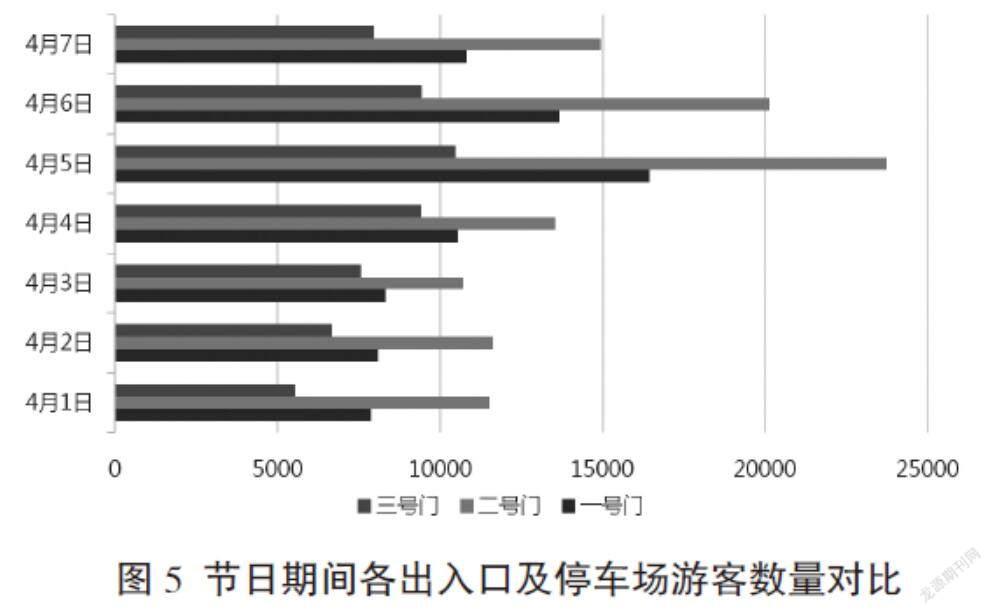

根據上述結論,對于櫻花節期間公園客流高峰的狀況,公園應采取相應的策略以保證游客入園體驗的品質。首先應確認各出入口因游客數量增多導致擁擠的游客數量(見圖5),通過節日期間各出入口及停車場停留30分鐘以上游客數量的對比,可以看出二號門是游客進入園區的主要入口,在入口區域等候或停留的游客數量最多。

3.2 游客不同活動期間分布區域熱力

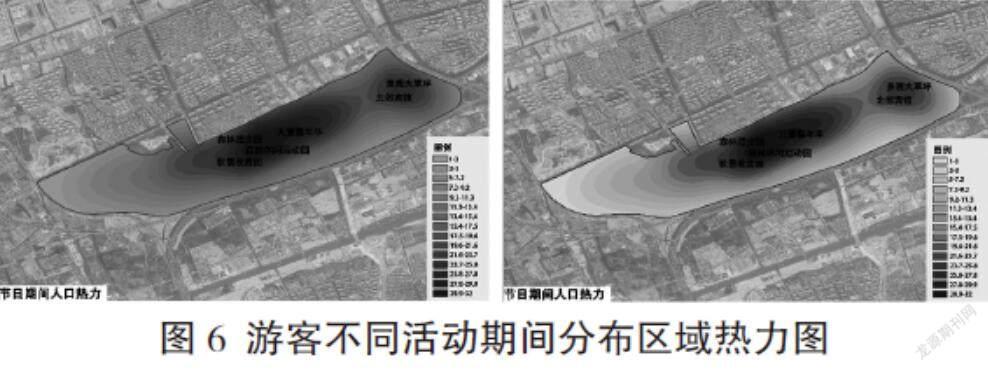

將所有梳理后的數據導入ArcGIS進行核密度分析和重分類,得出兩個時段的公園區域人口熱力圖(見圖6),其中景點人口熱力值等級在0~15區間均有分布,數值越低,游客游玩程度就越低,數值越高,游客游玩程度就越高。節日期間,游客大部分集中分布在二號門附近的森林運動園和兒童嘉年華區域。相較于節日期間,日常期間游客活動區域更廣,游玩景點更全面。

3.3 游客不同活動期間軌跡數據熱度

將軌跡數據與矢量道路數據導入ArcGIS平臺進行疊加分析和重分類,把路線分為1~5個熱力等級,得出節日期間和日常期間游客偏好軌跡路線(見圖7)。

可以看出櫻花節期間游客游覽熱度最高的區域在一期區域靠近二號門的主園路及通往櫻花林的園路,其余均分布于森林休閑運動園及郊野森林園,二期主要分布在悅林湖周邊,游客偏好路線較為單一。而日常期間游覽軌跡更多樣,各區域使用率較為平均,游客不只在單一的景點游玩,熱度最高的區域主要為公園通往東西區域的主園路及悅林湖周邊的路線。

數據證實了之前的觀點,節日期間和日常期間多數游客選擇從二號門進入游玩。節日期間有龐大的客流量,但游客偏好的線路單一,容易造成道路擁堵和服務設施不足,使游客的游玩體驗大打折扣,而日常期間游客不再選擇單一的游覽線路,而是選擇游覽更多的景點。由于東方鳥會需要二次購票,可以看出游客無論是節日期間還是日常期間對其都興趣不高。

3.4 游客足跡位置照片空間特征

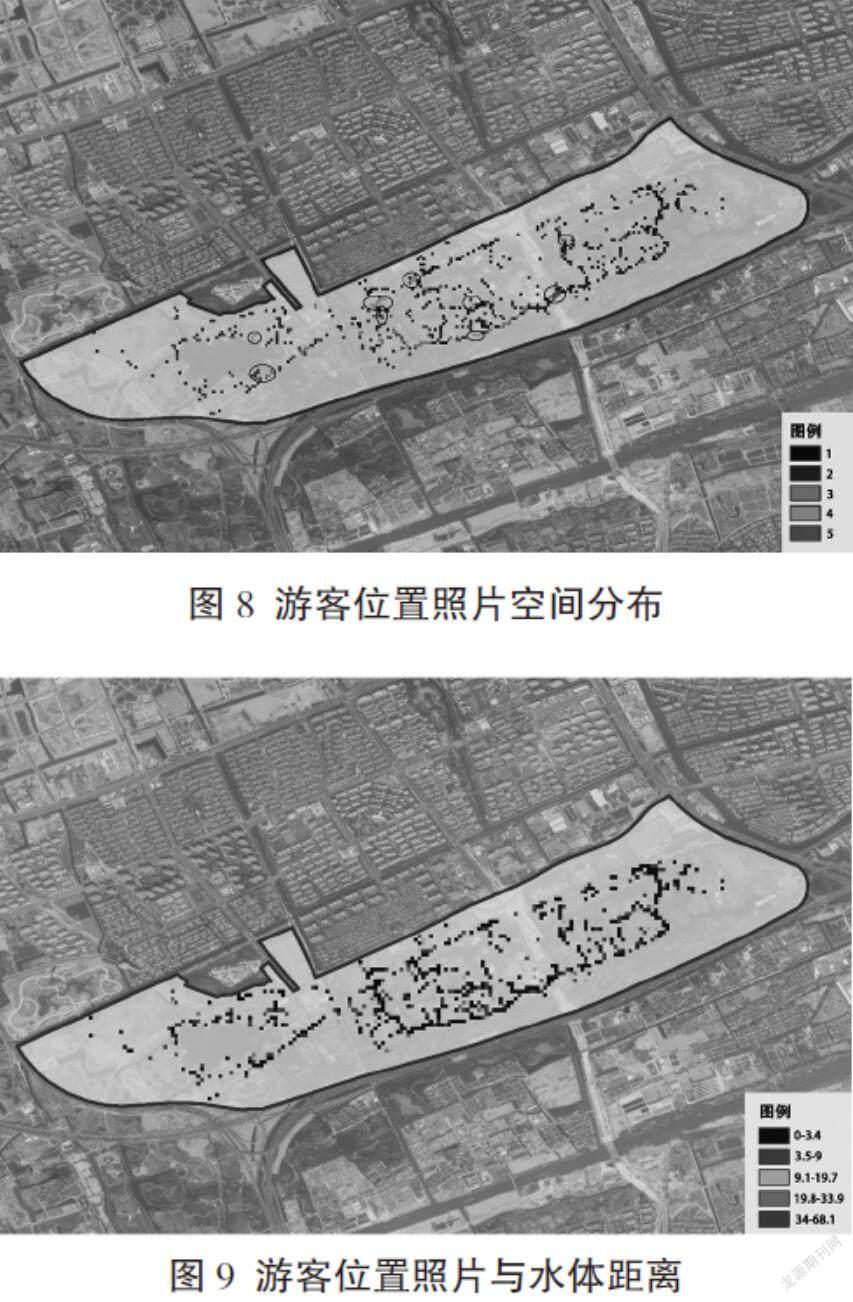

通過位置照片數據反映游客游玩過程中的停留位置,通常停留位置也體現了游客的主觀偏好和環境屬性。根據數據得出,櫻花節期間游客興趣偏好位置及位置照片多分布于櫻花林區域,對日常期間游客的興趣偏好位置及位置空間特征缺少研究。

通過python爬取全年游客位置照片數據共篩選出1 416個位置信息,通過ArcGIS進行疊加分析,游客興趣拍照點主要分布在一期森林休閑運動園和二期悅林湖南側區域(見圖8)。同時可以結合公園平面分布發現拍照點大多靠近水體,之后對位置照片與水體進行近鄰分析,得出熱度較高的照片位置距離水體都不超過20m(見圖9),可以看出游客拍照偏好區域和水體距離具有關聯性。

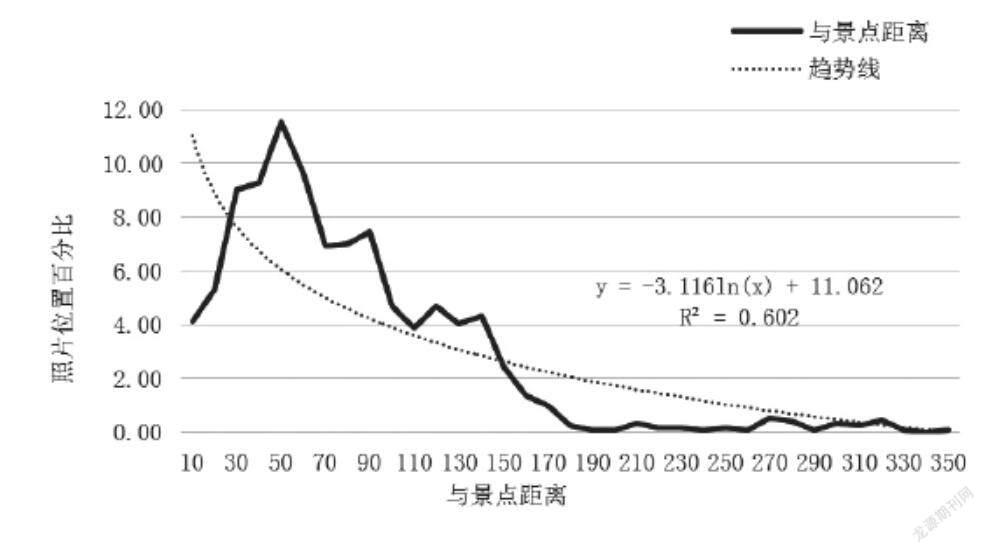

利用近鄰分析計算出游客興趣偏好位置與公園景點及水體距離的關系,可以看出兩者存在差異(見圖10),興趣偏好位置與公園水體距離的關系隨距離增加而遞減,R2趨勢線為0.910 9,且50 m內游客位置照片超過70%,說明公園水體對游客有較大的吸引力。而游客興趣偏好位置與公園景點的距離趨勢線R2為0.602,50 m內游客位置照片不超過40%,可以得出游客傾向于自主游玩,有別于一般以景點為主導的空間行為。

通過上述內容可以發現,大數據分析得出的結論與顧村公園的現狀基本一致,說明大數據具備一定的可靠性。從得出的相關數據可以看出不同活動期間游客分布的差異,從而精準把握公園景觀設計存在的不足,得出優化策略。

4 結合分析的景觀優化策略

歷年顧村公園櫻花節統計數據表明,高峰時期游客保持在100 000人,可謂“人比花多”,而人多則帶來了很多服務缺失問題,嚴重影響游客游玩心情和質量。面對龐大的客流量帶來的壓力,相關部門也采取了相應的措施,有效地控制游客入園數量,在保證游客游玩品質和公園服務質量方面取得了一定的成效,保證游客服務設施供需平衡,讓游客在游玩過程中不會因客流龐大導致游覽興致大打折扣。

在櫻花節過后,客流恢復到日常水平,游客不再重點參觀櫻花林,而是均勻分布在園區內的各個景點中。由于建成時間較久,園區內部分景觀設施已出現老化、破損的情況,一些景點的功能節點過于陳舊,無法吸引游客。同時,如何合理更新公園內部景點,重新吸引游客,達到公園景點游客分布均衡、各區域有景可觀也成為一個需要深入思考的問題。

筆者針對景觀資源、通行道路、游覽景點三個方面提出優化策略。

景觀資源方面。首先,結合手機數據統計不同活動期間的數據值,在節日6點至12點對二號門進行前一天預約式限流,在官網或旅游網站發布公告,需要提前一天選擇進園時間;對于現場買票的游客進行10分鐘間隔的放行式限流,保證游客入園順暢。

其次,公園應在森林休閑運動園、兒童嘉年華等熱門景點為游客增設休息座椅,還有休閑廊架以提供遮陰避雨服務,并在區域內增設裝配式廁所、臨時休閑驛站等配套設施,解決客流高峰引起的服務設施不足等問題。

最后,節日期間應增加熱門景點的工作人員,除了便于服務游客、解決問題以外,也有利于監督現場游客的行為和輔助游客使用設施,規避不必要的設施損壞。

通行道路方面。首先,在公園現狀允許的情況下,在熱度較高的路段適當拓寬園路或者在附近增設停留空間,可以分散客流,緩解擁擠對景觀造成的損壞及減少危險事故的發生。其次,在節日期間增加各分區之間的通道,工作人員引導分流,避免游客因為道路單一造成節點擁堵。

游覽景點方面。首先,為了提高游客的游玩品質,應拆除、更新公園內無人問津的區域,根據現有資源發散思維或依靠當下熱門網紅打卡活動升級改造,目的是為客流量爆滿的區域引流,同時帶給游客新的游玩體驗。其次,經分析得出,游客興趣偏好位置多分布在水體附近,所以湖泊水體附近應利用低矮的植被圍擋,防止游客離水面過近引發安全問題。最后,完善湖泊水體附近標識標牌,增加水上活動項目,激發游客游玩興趣。

5 結語

通過分析上海顧村公園節日期間和日常期間的游客游覽分布區域,可以精準化得出兩種時間模式下公園應當重點更新改造的方面,從而完善城市公園功能,響應國家“城市雙修”和“人民城市建設”要求,為后續同類型城市公園改造工作提供思路和實踐參考。

大數據時代的來臨使各行各業人員在相關專業領域有新的思路和探索,雖然目前手機信令可能在風景園林專業中存在測算面積相對過大、客流量無法精準到百分之百、部分客流信息無法捕捉等問題,但是通過GPS數據可以彌補一部分缺失,使解析結論更加客觀、精準。文章基于大數據分析為城市公園游客行為研究提供一種新的方式,為景觀優化提供相應的支持。

參考文獻:

[1] 周曉航.“城市雙修”背景下的公園綠地彈性化改造設計研究[D].蘇州:蘇州大學,2019.

[2] 林凌.城市公園改造設計研究[D].杭州:浙江大學,2009.

[3] 沈琳.上海市顧村公園(一期)使用狀況評價研究[D].上海:上海交通大學,2012.

[4] 方家,王德,謝棟燦.上海顧村公園櫻花節大客流特征及預警研究:基于手機信令數據的探索[J].城市規劃,2016,40(6):43-51.

作者簡介:王加彥(1997—),女,浙江金華人,碩士在讀,研究方向:城市公園景觀優化。

——《勢能》