天津花絲鑲嵌技藝器物美學意義及出版傳播策略研究

商簫怡,葉頔

(1.天津商業大學 寶德學院,天津 300384;2.天津中德應用技術大學,天津 300350)

一、天津花絲鑲嵌制作技藝發展史與撰寫出版傳播的重要性

天津地區的花絲鑲嵌制作技藝起源于清朝末年,民國至新中國成立前,該技藝發展極為衰落,生產幾乎停頓。新中國成立后,在國家對傳統工藝美術的政策扶持下,天津花絲鑲嵌技藝逐步得到恢復。建國后天津首飾廠成為天津地區花絲鑲嵌行業發展的主要力量。

天津首飾廠于1958年建廠后,在天津武清縣、北京通縣請來優秀的花絲鑲嵌匠人晉繼年、宋慶春、王清、趙連斌、車冒年、郭金寶等人,進廠傳授花絲鑲嵌的制作技藝,他們為首飾廠培育了優秀的傳承人,如孫奎成、林永平、侯燕潔、劉軍、王鵬等人。

20世紀出口創匯時期是天津花絲鑲嵌技藝發展的巔峰期,天津首飾廠承接了北京工美集團大量定制訂單,產品多以大型銀器皿(如鼎、爐、盒、熏等)和首飾為主,產品名揚國內并暢銷海外。其中著名的作品有孫奎成與趙連斌為李先念主席夫人林佳楣女士制作的花絲鑲嵌老翠領花《花開富貴》,1989年天津首飾廠作品《三英戰呂布銀鼎爐》獲全國百花獎銀杯獎。(圖1)

自20世紀90年代末,隨著國際市場不景氣,出口訂單量銳減,以花絲鑲嵌等傳統技藝制作的產品銷售量驟然下降,天津首飾廠經營情況大不如前,廠內大量職工或辭職再就業,或提前退休,天津首飾廠包括花絲鑲嵌在內的所有傳統手工技藝就此中斷。因管理松散,廠內關于花絲鑲嵌等與技藝生產相關的檔案資料、樣品、材料和工具也大量流失,地方傳統制作技藝傳承險些失傳。

現今隨著國家非物質文化遺產保護工作的深入,地方非遺保護日益受到重視。2017年5月,中國工藝美術大師王鵬(原天津首飾廠設計員)申報的“津派花絲鑲嵌技藝”入選天津《第四批市級非物質文化遺產代表性項目名錄》,成為市級(省級)非遺項目,該項目側重于集花絲、堆壘和鑲嵌技藝的立體造型制作,設計風格符合當代審美特點,主要產品為擺件、佛供器和配飾;2017年7月,古鼎世家(天津)珠寶有限公司劉軍(原天津首飾廠花絲組技工)申報的“津派花絲制作技藝”入選天津市河東區非物質文化遺產名錄,該項目延續上世紀首飾廠時期的風格,在花絲技藝中融入鏨刻、搬打、錘鍱、燒藍、點翠等多種傳統手工技藝,作品以中小型銀器、擺件、飾品、宗教用器為主。此外,天津地區花絲鑲嵌的非遺項目還有武清區的“宮廷花絲鑲嵌制作技藝”“馬氏花絲鑲嵌制作技藝”和河北區“津派宮花絲廷鑲嵌制作技藝”。

圖1 三英戰呂布銀鼎爐

圖2 銀福壽杯

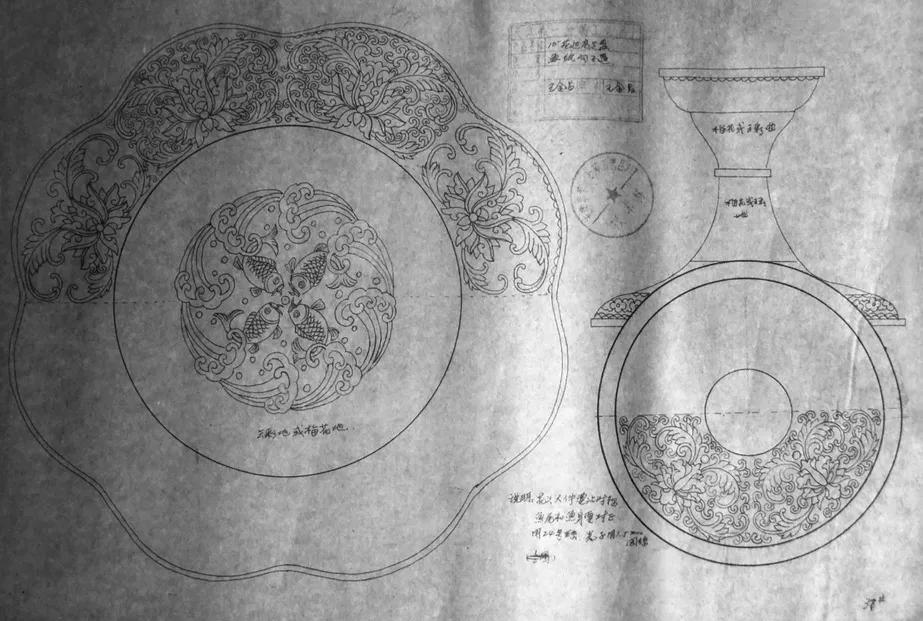

圖3 花絲鑲嵌器皿生產圖紙

花絲鑲嵌制作技藝是我國傳統金銀器制作工藝中的代表,被稱為“燕京八絕”之一,在中國擁有三千多年的歷史,于2008年入選國家級非物質文化遺產。天津花絲鑲嵌制作技藝獨具地域特色,風格不同于北京、河北、四川的花絲技藝。故為繼承與發揚天津地區花絲鑲嵌傳承人的“工匠精神”與技藝,加深工藝美術行業花絲鑲嵌“大國工匠”的培養認知與投入,天津花絲鑲嵌技藝專業書籍的撰寫與出版具有重要意義。

二、天津花絲鑲嵌制作技藝的器物美學意義與出版傳播的內涵

花絲是傳統金銀器手工制作所能達到的精細之最,它把金銀器物的制作定型為技術化的風格:纖巧、秀麗、規整、精細至上。同時花絲器物特有的材質之美、技藝之美和紋飾之美,能給使用者和觀者帶來感官上的享受和心靈上的愉悅。

材質美。《考工記》中記載:“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良。”材指的是材質、材料。在花絲鑲嵌技藝中,先將片材拉成細絲,在器物的制作中掐成最小的構成部件,金銀特有的延展性使其品質柔韌,可在花絲器物中發揮到極致。在天津花絲鑲嵌制作技藝中,用到的金銀花絲最細的僅有0.2毫米,匠人們以對原材料的精細加工使得器物用材大為節省,金銀本身的柔和輕盈更易于在花絲鑲嵌工藝中襯托玉石的潤澤和寶石的華美。同時也豐富了器物圖案的表現手法,比如平填和堆壘。

技藝美。天津花絲鑲嵌制作技藝同時也結合了搬打、堆壘、錘鍱、鏨刻、鑲嵌等輔助技藝。搬打和鏨刻兩種技藝表現出器物紋飾的浮雕效果;堆壘則以鑷鉗為工具,掐出玲瓏精絕的基礎部件后,再加以巧妙的組合;鑲嵌則是以珠寶玉石為器物點綴敷彩。幾種技藝的結合使得器物有限的空間內容納了更多的表現因素。如上述天津首飾廠作品《銀福壽杯》即運用了花絲、堆壘、鑲嵌、鏨刻、燒藍、搬打等手工技藝,并嵌以紅珊瑚。其中鼎爐頂部的立體梅花鹿和耳部裝飾用花絲鑲嵌技藝制作而成,整體典重華美、局部秀巧纖麗,以平衡、對稱中的變化來展示和樂與諧美。(圖2)

紋飾美。目前天津花絲鑲嵌器物紋飾主要有動植物、昆蟲、祥云、龍鳳等。在取材于大自然和人類生活的基礎上,以審美的眼光將這些極具形式美感的造型元素與傳統文化中的吉祥寓意相結合進行藝術變形和設計創作,最后在器物表面進行對壘、焊接和鍍金等工藝處理,既反映了社會時尚,也折射出民族文化的內在美學風格。

綜上所述,天津花絲鑲嵌制作技藝的器物美學意義內涵在于“三美”,而其中的“技藝美”彰顯著地方性非物質文化的發展特點,在傳統花絲鑲嵌工藝的基礎上進行創新,以材擬創、以技為魂、以器為美。伴隨當今社會的快速發展,要運用3D技術、AR技術等現代科技手段,利用出版傳播技術,充分挖掘傳統藝術的當代價值,確保其擁有持久生命力,使地方傳統技藝在現代社會環境中能夠得到有效傳承,以充分體現中華民族的優秀傳統和藝術風貌。

三、天津花絲鑲嵌技藝傳承現狀分析與出版傳播路徑

(一)天津花絲鑲嵌技藝傳承現狀分析

為了對天津花絲鑲嵌技藝的發展歷史與傳播現狀有更清晰、全面的了解,并為書籍出版積累豐富的歷史資料,2020年1月起,課題組曾多次對天津花絲鑲嵌技藝傳承單位和傳承人調研和訪談,并分別從優勢(Strength)、劣勢(Weakness)、機遇(Opportunity)和挑戰(Threat)四個方面對調研結果進行分析。

1.優勢因素分析

隨著天津首飾廠花絲組進一步擴大生產和銷售,工廠管理層與花絲老藝人們共同制定了完善的技術管理制度和花絲與鑲嵌的質量檢驗標準。詳細地規定了花絲鑲嵌產品從設計、制作到完成出廠過程中所有的執行標準。每一件花絲產品的制作均以圖紙為據,圖紙上都附有詳細的工藝說明、產品編號和設計師簽字(圖3)。在學徒進廠學習的三年,首飾廠制定了《首飾設計與制作綜合實習》,有針對性地模擬客戶和市場,進行常規首飾設計和個性化首飾設計、模擬首飾設計繪制參考效果圖的任務。這些珍貴的生產檔案、圖紙和樣品為今后天津花絲鑲嵌技藝書籍的出版與傳播提供了詳實的歷史資料。

2.劣勢分析

天津花絲鑲嵌技藝在其歷史發展進程中,留下了大量可供現今技藝傳承與創作參考的質量檢測標準、制作工具和生產圖紙。但因其傳播范圍小,尚無國家級傳承人,與北京、河北大廠、西南等地區花絲鑲嵌技藝相比影響力不大,因此學術界對天津花絲鑲嵌技藝的研究相對較少,可以參考的文獻資料稀缺,迄今為止天津花絲鑲嵌制作技藝未能得到廣泛傳播。

3.機遇分析

國家相關政策對非物質文化遺產的支持。“十三五”規劃指出,要“加強非物質文化遺產保護與傳承,振興傳統工藝。”國家將非物質文化遺產的保護納入總體戰略和發展規劃,各省級政府設立了省級非物質文化遺產保護機構,說明這一工作的開展刻不容緩,為天津市花絲鑲嵌制作技藝的傳承、書籍出版、媒體傳播指明了發展方向。

近日教育部特別指出“支持鼓勵各地各校聘請非遺傳承人擔任學校兼職美育教師,暢通非遺傳承人擔任學校美育教師通道”。由此可見,鼓勵非遺傳承人進校園兼職任教必將成為教育部持續深化推動的一項基本政策。目前天津花絲鑲嵌技藝傳承人劉軍、侯燕潔分別執教于天津商業大學寶德學院、天津中德應用技術大學、天津財經大學,將“非遺進校園”落到實處,花絲鑲嵌技藝相關教學書籍出版勢在必行。

此外,當今數字化、信息化存儲技術的發展為天津花絲鑲嵌技藝的保護、傳播和書籍出版提供了有效的技術支持。傳承單位不再局限于電視報紙等傳統媒體,積極迎合數字化趨勢,運用數字媒體及自媒體、抖音、微視等新媒體進行宣傳。

4.挑戰因素分析

天津花絲鑲嵌制作技藝在100多年的歷史發展進程中,積累了大量的原始記錄,這些記錄共同構成了該技藝的書籍出版資料,妥善管理好這些資料并進行書籍出版,對于天津花絲鑲嵌的傳承和發展有著積極的作用。但根據筆者的調研結果顯示,目前天津地區對于花絲鑲嵌技藝資料的整理和保管尚無統一的管理制度和規范,以天津首飾廠為主的生產資料、樣品、模具等均由劉軍個人進行搜集和儲存,但因年代久遠,部分圖紙已出現嚴重的破損,且沒有進行數字化存儲。因此,天津花絲鑲嵌技藝資料進行急需搶救性保護,如生產資料匯總編目、原始圖文資料數字化存檔及修復、生產工具保養保護、建立傳承人譜系等工作,從而為日后的出版工作打下良好基礎。

(二)天津花絲鑲嵌制作技藝出版傳播路徑策略

傳承中華文化,絕不是簡單復古,也不是盲目排外,而是古為今用、洋為中用,辯證取舍、推陳出新,摒棄消極因素,繼承積極思想,“以古人之規矩,開自己之生面”,實現中華文化的創造性轉化和創新性發展。設計應以藝術和科學為兩翼,形之于物,賦之以道,是一種具體、直觀、富有影響力和感染力的傳播手段。故天津花絲鑲嵌制作技藝書籍出版,應采用先進的出版學理論和管理方法,以頂層設計、系統化思維將該技藝自身的歷史發展、傳承人譜系,以及能夠反映非物質文化的遺產管理、傳承與保護等工作的所有記錄,進行收集、整理、分類、鑒定和統計,以利于專業書籍出版的一系列工作。促進天津花絲鑲嵌制作技藝的保護、傳承和發展,使其文化精髓得以傳承和發揚。結合本課題組對天津地區花絲鑲嵌技藝生存與保護現狀的SWOT分析結果,筆者深入思考后對該地方技藝書籍的出版原則、出版范圍和出版策略進行以下設計:

1.出版原則

天津地區的花絲鑲嵌制作技藝是國家級非遺“花絲鑲嵌制作技藝”的分支,它植根于天津,對于該技藝的書籍撰寫、出版的基本原則要尊重原始并植根本土。此外,天津花絲鑲嵌屬于傳統手工技藝范疇,其傳承主要依靠傳承人的口傳心授,在書籍撰寫過程中,應注重“活態傳承為主、靜態保護為輔”的原則,在保護其技藝特點、藝術形式等核心要素的同時,更要注重傳承人的技術版權,促進天津花絲鑲嵌技藝的活態傳承。

2.出版范圍

天津地區花絲鑲嵌技藝在其發展過程中,形成了大量的歷史資料,按主要內容和載體形式,其出版范圍可分為以下四類:

(1)工具設備,即花絲鑲嵌技藝及輔助技藝(鏨刻、錘鍱、搬打、燒藍等)所用的制作工具,如拔絲板、搓絲板、特制鑷子、錘子,摽絲用的麥稈,線鋸等,以及化料用熔爐、焊槍等制作設備。

(2)生產材料,即花絲鑲嵌制作所用的基礎材料,如純度在95%以上的金、銀,色料、羽毛,以及天然寶石和半寶石等。

(3)圖文資料,即天津花絲鑲嵌制作技藝各時期的圖片和文字資料,如產品圖紙和成品照片、產品檢驗標準、人才培養方案、產品制作工序的影像資料等。

(4)傳承人及代表作品資料,包括天津花絲鑲嵌制作技藝傳承人的基本情況、歷史發展中的傳承譜系、代表作品和獲獎證書等,這部分屬于傳承人特有的專項資料,需要以單獨的版面呈現。

3.出版策略

根據前文天津花絲鑲嵌制作技藝的SWOT分析結果,及關于出版原則和出版范圍的論述,結合該技藝傳承與保護的實際情況,本文提出該技藝的出版策略,包括以下3個方面:

(1)對天津花絲鑲嵌制作技藝的傳承資料進行深度挖掘與整合。

非遺傳統手工技藝書籍的出版,首先要對歷史傳承資料進行全面的收集和深入的挖掘。一方面要持續開展搶救性發掘與記錄工作,盡可能多地豐富天津花絲鑲嵌技藝的內容與形式,深入全面地發掘該技藝的傳承與保護資料,將調研結果和搜集工作做到實處、做到深入、做到細致,為書籍出版建立完整的資料體系。另一方面,要避免出版內容的重復與冗余,充分發掘天津花絲鑲嵌的美學特點,展示其獨特魅力。

(2)積極推動天津花絲鑲嵌技藝傳承資料的數字化媒體傳播。

隨著電子書和新媒體的流行趨勢,天津花絲鑲嵌相關書籍內容的數字化有利于對其的保護與傳播。首先,在書籍撰寫過程中,可通過文本錄入、圖片掃描、攝錄、OCR字符識別、三維立體建模等方式形成數字化資料,建立天津花絲鑲嵌技藝的特色數據庫。從其歷史變遷、傳承現狀、美學特點、代表作品等方面進行資料的組織和集中整理,利用大數據技術對代表作品及技藝傳承脈絡發展進行轉化分析,形成電子圖譜或畫像,做到“水有源、樹有根”,并通過電子書或新媒體網絡平臺進行展示。其次可通過虛擬現實技術(VR)和混合現實技術(MR)等手段,360度全景展示天津花絲鑲嵌技藝代表作品的工藝細節,增強用戶的沉浸式體驗。

(3)開展天津花絲鑲嵌技藝傳承人訪談專項出版工作。

傳承人資料作為書籍出版的重要組成部分,記錄和反映著時代背景下,代表性傳承人及傳承團體的生產情況、文化背景和美學觀念。不忘歷史才能開辟未來,善于繼承才能善于創新。優秀傳統文化是一個國家、一個民族傳承和發展的根本,如果丟掉了,就割斷了精神命脈。我們要善于把弘揚優秀傳統文化和發展當代文化有機統一起來,緊密結合起來,在繼承中發展,在發展中繼承。天津花絲鑲嵌技藝作為傳統的手工技藝,主要依靠傳承人的口傳心授,口述歷史的記錄與整理應成為出版工作的重要內容。當前該技藝傳承人老齡化嚴重,像花絲中堆壘這樣的復雜工藝面臨失傳,急需開展傳承人專項出版工作,深入收集代表性傳承人個人資料,全面記錄傳承人的口述歷史、技藝特點和代表作品等內容。

綜上所述,天津花絲鑲嵌制作技藝作為天津地區重要的傳統技藝類的非物質文化遺產,須開展對其的書籍出版工作。這對于傳承、保護和傳播地方特色傳統手工技藝、民間文化和工藝美學都有著重要的意義。■