磺胺過敏患者使用磺脲類降糖藥2 例安全性分析

熊江紅,王琳,鄒慧琴,鄧雪華,姚閩

1.江西省精神病院,江西 南昌 330039;2.南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院,江西 南昌 330006;3.江西省藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局中成藥質(zhì)量評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江西省藥品與醫(yī)療器械質(zhì)量工程技術(shù)研究中心,江西 南昌 330029

磺胺類藥物是指結(jié)構(gòu)中含有磺酰胺基的一類藥物的統(tǒng)稱[1]。隨著研究的深入,發(fā)現(xiàn)含有該結(jié)構(gòu)的化合物,不僅具有強(qiáng)的抗菌能力,衍生物還有抗真菌、抗癌、抗寄生蟲、消炎鎮(zhèn)痛、抗糖尿病、抗癲癇、利尿等多種生物活性[2-5]。該類藥物主要包括磺胺類抗菌藥物、磺脲類藥物、碳酸酐酶抑制劑、呋塞米、氫氯噻嗪、丙磺舒、塞來昔布、舒馬曲坦等[6]。它們也是引起藥物超敏反應(yīng)綜合征的常見致敏藥物[7],且相互之間有交叉過敏性,當(dāng)患者對(duì)某一磺胺產(chǎn)生過敏后,不宜換用其他磺胺藥物[8]。

磺脲類藥物是目前糖尿病治療領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的口服降糖藥物之一,在國(guó)內(nèi)外2 型糖尿病指南中占據(jù)著非常重要的治療地位,包括格列美脲、格列齊特、格列吡嗪、格列喹酮、格列本脲等[9]。

磺脲類藥物與磺胺類藥物有可能發(fā)生交叉過敏反應(yīng),因此有磺胺類藥物過敏史者應(yīng)禁用磺脲類藥物[9]。但是,臨床實(shí)際使用過程中,磺胺過敏的糖尿病患者使用磺脲類降糖藥,不一定出現(xiàn)過敏反應(yīng)。此外,由于磺脲類降糖藥不同廠家的說明書對(duì)過敏的禁忌描述存在較大分歧,例如23 家格列美脲藥品說明書中有8 家未標(biāo)注磺胺類過敏事項(xiàng),15 家同時(shí)標(biāo)注磺胺類和磺脲類過敏禁用。格列喹酮藥品說明書中標(biāo)注磺胺類過敏禁用的比例為100%,但格列齊特僅49.25%的藥品說明書標(biāo)注磺胺類過敏禁用[6]。這些都讓醫(yī)務(wù)人員對(duì)磺脲類降糖藥物的臨床使用產(chǎn)生了困惑。本文介紹了2 例磺胺過敏的糖尿病患者使用磺脲類藥物未出現(xiàn)過敏反應(yīng)的病例,并查閱了相關(guān)文獻(xiàn),探討了注意事項(xiàng),以期為磺胺過敏的患者使用磺脲類降糖藥提供參考。

1 病例資料

病例1:男,51 歲,2019 年10 月8 日以“2型糖尿病伴并發(fā)癥,2 型糖尿病周圍神經(jīng)病變?”收入醫(yī)院內(nèi)分泌科,入院診斷“2 型糖尿病伴并發(fā)癥、2 型糖尿病性周圍神經(jīng)病變、腰椎間盤膨出、腰椎退行性病變、骶管囊腫、下肢動(dòng)脈粥樣斑塊形成(雙)、頸動(dòng)脈動(dòng)脈粥樣斑塊形成(左)、腎囊腫、非萎縮性胃炎伴糜爛、痔瘡”。患者過敏史為30 年前有磺胺藥物過敏史,當(dāng)時(shí)因發(fā)燒服用過磺胺甲唑,2 d 后出現(xiàn)口唇腫爛,身上長(zhǎng)疹子,30 年內(nèi)都未再用過磺胺類抗菌藥物。6 年前診斷為2 型糖尿病后,服用二甲雙胍、拜糖平降糖治療,血糖控制不詳。3 月前患者出現(xiàn)右下肢膝關(guān)節(jié)以上陣發(fā)性疼痛,麻木,呈針刺感,休息后不緩解而入院治療。入院后降糖方案改為格列齊特緩釋片(60 mg,1 次/d)+阿卡波糖(50 mg,2 次/d)+吡格列酮(15 mg,1 次/d),出院后降糖方案無變化,1 個(gè)月后電話隨訪無任何過敏反應(yīng)。

病例2:男,75 歲,2019 年11 月15 日因“發(fā)現(xiàn)血糖高十余年,雙下肢乏力、脹痛2 年”收入醫(yī)院內(nèi)分泌科,入院診斷為“2 型糖尿病,高血壓病,高脂血癥,骨質(zhì)疏松,帕金森病”。既往有磺胺藥物過敏,過敏史為二十余年前口服磺胺類抗菌藥物(具體不詳),全身出現(xiàn)出皮疹的反應(yīng),后予以抗過敏治療好轉(zhuǎn)。患者從十余年前服用格列美脲2 mg/d控制血糖,自訴血糖控制在空腹4~5 mmol/L,餐后10~13 mol/L。入院后繼續(xù)使用格列美脲(2 mg,1次/d)+阿卡波糖(50 mg,3 次/d)降血糖,癥狀緩解后出院,1 個(gè)月后電話隨訪無任何過敏癥狀。

2 分析

目前國(guó)內(nèi)關(guān)于磺胺類藥物和磺脲類降糖藥交叉過敏的病例報(bào)道較少。殷曉偉等[10]報(bào)道了1 名82歲男性糖尿病患者服用格列吡嗪15 mg 后出現(xiàn)全身皮膚瘙癢,四肢及軀干出現(xiàn)充血性皮疹,顏面及四肢水腫,詳細(xì)追問病史得知患者30 年前曾對(duì)磺胺藥物過敏,服藥后曾出現(xiàn)極其相似癥狀。顧楓等[11]報(bào)道了1 名56 歲男性糖尿病患者口服格列喹酮60 mg/次,3 次/d,2 d 后周身散在皮疹,經(jīng)追問病史曾有磺胺藥過敏史。目前,國(guó)內(nèi)外已有磺胺類過敏患者使用磺脲類藥物后出現(xiàn)交叉過敏的文獻(xiàn)報(bào)道,涉及的藥物主要為格列本脲、格列喹酮[12-15]。

其實(shí),我們常說的磺胺過敏主要是指對(duì)磺胺類抗菌藥物產(chǎn)生過敏反應(yīng),而任何含有磺酰氨基(-SO2NH2)的磺胺藥物和磺胺類抗菌藥物都有可能存在交叉過敏反應(yīng)[16]。在國(guó)外已有磺胺類過敏的易感患者使用磺脲類藥物(格列本脲)后出現(xiàn)交叉過敏的文獻(xiàn)報(bào)道[13]。Ernst E J 等[14]發(fā)表了一項(xiàng)回顧性隊(duì)列研究,使用英國(guó)門診醫(yī)生的電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)來評(píng)估磺胺交叉反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素。研究納入1987—1999 年間接受過磺胺類全身性抗菌藥物處方,60 d 后再接受磺胺類非抗菌藥物處方的患者。研究結(jié)果顯示磺胺類抗菌藥與磺胺類藥物之間的過敏反應(yīng)存在相關(guān)性。Hemstreet B A 等[18]發(fā)表了一項(xiàng)前瞻性觀察研究,94 例住院的磺胺過敏患者中,發(fā)現(xiàn)磺胺過敏的平均時(shí)間為20 年,其中42 名患者為甲氧芐氨嘧啶-磺胺甲唑過敏史,52 名患者未能回憶起過敏的具體藥物。所有患者中,40 名磺胺過敏患者服用磺胺類藥物平均達(dá)到6.2 年,24 例磺胺過敏患者服用速尿,入院前均無過敏反應(yīng)。入院期間16 名甲氧芐氨嘧啶-磺胺甲唑過敏患者接受磺胺類藥物的治療,住院期間(2~23 d)均無過敏反應(yīng)。本文病例1、病例2 患者磺胺類抗菌藥物過敏史也在20 年以上,隨后短時(shí)間服用或長(zhǎng)達(dá)10余年服用磺脲類降糖藥均無無過敏現(xiàn)象。

患者對(duì)磺胺類抗菌藥過敏,對(duì)其他磺胺類藥物過敏的危險(xiǎn)就會(huì)增加,但這種交叉過敏反應(yīng)比率到底有多大,它和無磺胺類藥物過敏史的患者過敏反應(yīng)發(fā)生率有沒有區(qū)別,一直沒有一個(gè)設(shè)計(jì)良好的試驗(yàn)結(jié)果來證實(shí)。2003 年Strom B L 等[17]通過研究分析,評(píng)價(jià)磺胺類藥物發(fā)生交叉過敏反應(yīng)的可能性。其結(jié)果顯示,有磺胺過敏史的患者給予磺胺類非抗菌藥物發(fā)生過敏反應(yīng)的比率較無過敏史者高(95%CI=2.1~3.7)。

此外,國(guó)內(nèi)外的藥品說明書對(duì)于磺胺交叉過敏的描述出現(xiàn)較大差異。說明書的差異體現(xiàn)在有些廠家將磺胺過敏標(biāo)注在注意事項(xiàng)內(nèi),有些廠家標(biāo)注在禁忌證里,有些廠家標(biāo)注在警告內(nèi)容里,標(biāo)簽描述的程度也不一致[20]。

衛(wèi)菁等[6]收集國(guó)內(nèi)外常用磺脲類藥物的說明書,計(jì)算磺胺類藥物過敏禁用的標(biāo)注比例。在174份國(guó)內(nèi)藥品說明書中,所有格列喹酮藥品說明書均明確標(biāo)注“磺胺類過敏禁用”,格列本脲明確標(biāo)注的比例為95.65%。格列吡嗪、格列美脲、格列齊特的標(biāo)注上存在較大分歧,標(biāo)注過敏禁用的比例分別為70.83%、65.22%、49.25%。13 份國(guó)外藥品說明書中(格列本脲4 份、格列吡嗪3 份、格列美脲3 份、格列齊特3 份)有7 份標(biāo)注磺胺類過敏禁用。格列本脲在美國(guó)的3 份藥品說明書均未標(biāo)注磺胺類過敏事項(xiàng),但歐洲的1 份格列本脲說明書標(biāo)注了“磺胺類過敏禁用”。

3 討論

各國(guó)在磺脲類藥品說明書的標(biāo)注差異,說明藥品生產(chǎn)廠家對(duì)于磺胺交叉過敏的風(fēng)險(xiǎn)存在不同的看法,反映出磺胺交叉過敏在臨床使用中存在較大爭(zhēng)議。目前關(guān)于磺胺交叉過敏的機(jī)制仍未完全闡明,對(duì)這些反應(yīng)的系統(tǒng)研究很少,甚至關(guān)于過敏反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的研究都較少[19]。

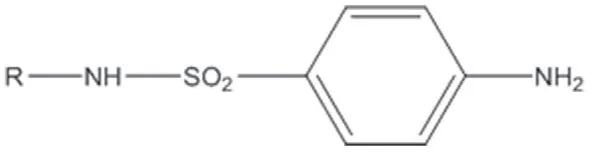

有部分學(xué)者認(rèn)為:磺胺藥物與磺脲類藥物因結(jié)構(gòu)相似亦可能發(fā)生交叉過敏[20]。磺胺類藥物以往是指氨苯磺胺的衍生物(圖1),而近年來,所有含有-SO2NH2結(jié)構(gòu)的藥物均被認(rèn)為是磺胺藥物[21]。它們化學(xué)結(jié)構(gòu)的差異主要體現(xiàn)在磺胺類抗菌藥N4(對(duì)位氨基)位置上有芳香胺取代基,且Nl 位置有5 或6 環(huán)的雜環(huán)取代基[22],而磺脲類降糖藥無芳香胺取代基。數(shù)據(jù)表明,N4 和N1 位點(diǎn)的取代物是藥物過敏的主要決定因素[23]。磺胺類抗菌藥含有的芳香胺取代基,經(jīng)CYP2C9 氧化生成羥胺與隨后的自氧化高度反應(yīng)[-亞硝基-]中間體是引起藥物過敏的原因。而不含芳香胺的磺脲類藥物不能產(chǎn)生這種反應(yīng)中間體,因此不與磺胺類抗菌藥交叉反應(yīng)[23]。此外,5 或6 環(huán)的雜環(huán)取代基也與免疫反應(yīng)的程度有關(guān),因?yàn)樗鼈兡苡绊懰幬锏囊阴;⒘u基化和葡萄糖醛酸化,且作用于代謝產(chǎn)物,可能引起過敏反應(yīng)[24]。由于磺胺類抗菌藥物具有這些結(jié)構(gòu)上的相似性,也是強(qiáng)效抗菌活性所必需的結(jié)構(gòu),因此磺胺類抗菌藥物之間存在交叉反應(yīng)的高風(fēng)險(xiǎn)。相反,磺脲類藥物不包含這兩種結(jié)構(gòu)特征,化學(xué)結(jié)構(gòu)上的差異,導(dǎo)致兩者發(fā)生交叉過敏反應(yīng)的理論可能性較低,且循證醫(yī)學(xué)的依據(jù)亦尚不充分[24]。

圖1 氨苯磺胺的基本結(jié)構(gòu)

Wall G C 等[19]對(duì)英國(guó)全科醫(yī)學(xué)研究數(shù)據(jù)庫(kù)一項(xiàng)回顧性隊(duì)列研究表明969 例在使用磺胺類抗菌藥后出現(xiàn)過敏反應(yīng)的患者中,96 例在隨后接受其他磺胺類藥物治療后也出現(xiàn)過敏反應(yīng)。19 257 例在使用磺胺類抗菌藥后沒有過敏反應(yīng)的患者中,315 例在隨后接受其他磺胺類藥物治療后也出現(xiàn)過敏反應(yīng)。研究結(jié)果表明,服用磺胺類抗菌藥后的過敏反應(yīng)和其他磺胺類藥物后的過敏反應(yīng)之間存在關(guān)聯(lián),但這種關(guān)聯(lián)似乎是由于患者自身對(duì)過敏反應(yīng)的易感性而導(dǎo)致的,而不是與磺胺類藥物的交叉反應(yīng)。雖然使用磺胺類抗菌藥過敏后再使用其他磺胺類藥物是過敏反應(yīng)的危險(xiǎn)因素,但對(duì)青霉素過敏的歷史也是一樣強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)因素。因此有研究者認(rèn)為,對(duì)于磺胺類過敏的患者可以使用磺脲類藥物[17]。但值得重視的是,有磺胺類抗菌藥過敏史的患者,說明患者對(duì)藥物過敏的易感性較高,使用時(shí)需要慎重。

綜上所述,雖然國(guó)內(nèi)外關(guān)于磺胺類抗菌藥和磺脲類降糖藥交叉過敏的病例報(bào)道較少,但《磺脲類藥物臨床應(yīng)用專家共識(shí)(2016 年版)》提出磺胺過敏禁用[9],且考慮藥品說明書的法律效應(yīng),以及過敏反應(yīng)發(fā)病率的不確定性[7],建議醫(yī)務(wù)人員應(yīng)引起重視,在高危人群中使用該類藥物時(shí)慎重。如需對(duì)磺胺過敏的患者使用磺脲類藥物時(shí)不建議首選說明書中明確提到“磺胺過敏史禁用”的藥品;說明書中未將此列為禁忌的藥品,應(yīng)根據(jù)患者既往對(duì)磺胺類抗菌藥的反應(yīng)來判斷[25],若既往為嚴(yán)重或威脅生命的過敏反應(yīng),如速發(fā)型超敏反應(yīng)、中毒性表皮壞死和肝毒性等,則不應(yīng)使用,若既往反應(yīng)為輕到中度,在沒有其他更好的替代藥品前提下,可在密切監(jiān)護(hù)下從小劑量開始使用;此外,如果患者存在用藥禁忌,但因病情所需無更好的替代藥品治療時(shí),也可以嘗試脫敏治療。