“他者”到“主體”:基于電影節(jié)展的中國文化身份構(gòu)建

楊乘虎 劉兆杰

電影作為文化表征的重要載體之一,在文化語境的構(gòu)建、文化語言的表達(dá)方面、文化價值的輸出方面,具有訴諸于影像傳遞的直接力量,發(fā)揮著其獨有的文化傳播的重要功能。與此相對應(yīng),承載著諸多電影體量和電影藝術(shù)審美標(biāo)準(zhǔn)的電影節(jié)展,自然也成為全球范圍內(nèi)不同地域、國家、民族彰顯其文化特質(zhì)以及建構(gòu)其文化身份的重要平臺。

電影節(jié)作為當(dāng)今全球文化產(chǎn)業(yè)的主要的組織模式,以其專屬的“電影節(jié)圈”形成獨有的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。通過一年一度的特定時間周期運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制進(jìn)行資源配置,積聚口碑營銷和市場拓展的“文化—經(jīng)濟(jì)”力量,為年度上映新片進(jìn)行評選、評估和扶持。按照“電影節(jié)日歷”為全球性的人才、資金、營銷搭建年度遴選平臺,部分電影節(jié)通過“經(jīng)典復(fù)映”和“致敬單元”對舊片的藝術(shù)價值進(jìn)行重新詮釋。顯然,為電影產(chǎn)業(yè)服務(wù)成為電影節(jié)展安身立命的首要功能,以此形成傳播電影文化、促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的。

一、差異性流通:多元文化主體的電影節(jié)機(jī)制

電影節(jié)展依托城市而興,也由此成為城市形象文化傳播的重要場域,實現(xiàn)著城市文化空間的生產(chǎn)、創(chuàng)意的傳播和擴(kuò)散。電影節(jié)與城市之間形成了獨特的同構(gòu)關(guān)系,即城市在一個特定的社會場域和公共空間中,提供一種讓城市人群接受和感知文化產(chǎn)品的方法,從而擴(kuò)大這種產(chǎn)品的大眾消費(fèi),增強(qiáng)電影節(jié)及所在城市的傳播力,進(jìn)而創(chuàng)造更具影響力的文化生產(chǎn)。互生、互動的互相支持關(guān)系使得舉辦電影節(jié)的城市和電影節(jié)的全球網(wǎng)絡(luò)掛鉤并納入到全球電影傳播的“圈子”。

如今全球的電影節(jié)組織大約為3500個,成立于1933年的國際電影制片人協(xié)會(簡稱“FIAPF”),將電影節(jié)分為A、B、C、D四種類型,沒有對應(yīng)等級,而是作為電影節(jié)屬性分類之用,分別為:競賽型綜合類電影節(jié)、競賽型專門類電影節(jié)、非競賽型電影節(jié)、紀(jì)錄片與短片電影節(jié)。A類電影節(jié)覆蓋面廣,影響力大,包括歐洲“三大”電影節(jié)和我國的上海國際電影節(jié)都屬于這一序列。此外一些非A類電影節(jié)也擁有很大的影響力,例如:鼓勵獨立制片的圣丹斯電影節(jié),藝術(shù)影片展映匯集的多倫多電影節(jié),以及注重視覺實驗的鹿特丹電影節(jié)。不同的電影節(jié)按照一年時間段中的“電影節(jié)日歷”相繼舉辦,共同形成了一個電影節(jié)體系。在日益多元的電影節(jié)功能中,不同的電影節(jié)確立了各自倚重的功能屬性,從藝術(shù)層面挖掘年度新片新人導(dǎo)演,到文化層面支持少數(shù)群體再到產(chǎn)業(yè)層面拉動旅游文化、打造城市名片等等。

在歐洲和亞洲等地區(qū),電影節(jié)常常得到國家和當(dāng)?shù)卣馁澲鐨W洲“三大”電影節(jié):戛納電影節(jié)、威尼斯電影節(jié)以及柏林電影節(jié)。有些電影節(jié)則直接通過“文化+媒體”的政策組合進(jìn)行監(jiān)管或運(yùn)作,如韓國的釜山電影節(jié)。在北美更多是通過非盈利的組織模式來運(yùn)營,電影節(jié)以特殊的方式提供電影及工作人員的跨國流動。1977年以來,亞洲的國際電影節(jié)以及更多的社區(qū)電影節(jié)開始以現(xiàn)代組織形式出現(xiàn),例如香港國際電影節(jié),就是通過策展人平臺對電影作品的意義生成,使得亞洲電影擁有了全球知名度。由于電影節(jié)具有詮釋藝術(shù)作品和文化產(chǎn)品的功能,因此一些電影節(jié)不僅可以影響某些導(dǎo)演中心制的制片機(jī)制,而且制片廠和發(fā)行網(wǎng)絡(luò)等大公司同樣熱衷于利用電影節(jié)搜尋和宣傳影片。

從這個意義上來講,電影節(jié)探索了好萊塢之外的電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路徑。從1932年世界上第一個電影節(jié)——威尼斯國際電影節(jié)創(chuàng)立之初,電影節(jié)就設(shè)置了“文化—政策”的議事日程,采取了與好萊塢代表的“文化霸權(quán)”抗衡的姿態(tài)。在此后幾十年的時間里,各國政府都利用電影節(jié)發(fā)出了全球文化和經(jīng)濟(jì)競爭的信號。電影節(jié)成為獨立于好萊塢體系之外的“另類”銷售平臺,正如波德維爾所說,電影節(jié)“也許是好萊塢唯一的競爭對手”[1],特別是增強(qiáng)了獨立電影的發(fā)行,電影節(jié)被認(rèn)為為世界電影提供了一個好萊塢體系之外“差異性的”(alternative)流通機(jī)制。雖然不具備商業(yè)性,但有助于有品位的文化經(jīng)紀(jì)人獲得觀眾和業(yè)界的權(quán)威性。通過對電影的安排、分類和宣發(fā),電影節(jié)往往打破國家、地區(qū)、民族的制片框架,幫助各民族、各國的電影在國際影壇樹立身份,同時為不同國家和地區(qū)的作者電影、藝術(shù)電影甚至獨立電影樹立標(biāo)桿:像伊朗導(dǎo)演阿巴斯、日本電影導(dǎo)演是枝裕和、中國導(dǎo)演張藝謀、陳凱歌與賈樟柯、王小帥等,都是在電影節(jié)上憑借影片嶄露頭角,或者直接獲得影片的商業(yè)發(fā)言權(quán),在全球化范圍內(nèi)為電影史的正典書寫確立框架。

作為當(dāng)今最具影響力和全球傳播力的媒介形式之一,電影已然成為文化多元化實踐的重要載體。國際電影節(jié)在意識形態(tài)、地緣政治、產(chǎn)業(yè)資本、以及區(qū)域認(rèn)同等一系列動力系統(tǒng)的驅(qū)動之下,通過組織機(jī)制層面的調(diào)整建構(gòu)起一個復(fù)雜的全球網(wǎng)絡(luò)體系,逐漸從國家意志表達(dá)走向獨立的文化表態(tài),突破了好萊塢對全球電影文化的霸權(quán),促進(jìn)不同層面文化主體的多元表達(dá)。

二、藝術(shù)影響力:講述中國故事的電影節(jié)通道

中國電影一直與國際電影節(jié)保持著良好互動。1975年胡金銓導(dǎo)演憑借《俠女》(胡金銓,1975)拿下了戛納電影節(jié)的最高綜合技術(shù)獎,將中國的東方美學(xué)和武俠文化推向世界。20世紀(jì)90年代,從第五代導(dǎo)演開始,中國電影頻頻亮相國際電影節(jié)并獲獎,1988年張藝謀的《紅高粱》(張藝謀,1988)獲第38屆柏林國際電影節(jié)金熊獎,1993年陳凱歌的《霸王別姬》(陳凱歌,1993)獲法國戛納國際電影節(jié)金棕櫚大獎。而后,張藝謀的《活著》(張藝謀,1994)、《秋菊打官司》(張藝謀,1992)、《一個都不能少》(張藝謀,1999)、《我的父親母親》(張藝謀,1999)在歐洲“三大”國際電影節(jié)上都斬獲大獎。電影節(jié)獲獎成為中國“第五代”導(dǎo)演藝術(shù)生命中的重要節(jié)點,也確立了中國電影人在國際影壇的影響力。

自20世紀(jì)80年代中期開始,“反思”“尋根”思潮的涌動使得藝術(shù)創(chuàng)作進(jìn)入對家族之根、民族之根、文化之根的追尋和審視。在張藝謀、陳凱歌為代表的第五代導(dǎo)演的鏡頭下,這一時期的電影作品往往借由與現(xiàn)代社會文明具有一定距離的傳統(tǒng)禮儀風(fēng)俗、封建家族關(guān)系或復(fù)雜宅院糾葛,凝練身處其中的個人命運(yùn),投射廣袤社會視野下的東方奇觀,呈現(xiàn)出一種冷峻的批判和理性的追思。《霸王別姬》將歷史的縱深感和人物角色的錯位感巧妙融合,極具張力地以京劇名伶的半生沉浮透視出人性的多面和復(fù)雜,更將中國半個世紀(jì)的發(fā)展盤旋承載在個人的命運(yùn)跌宕之中。第五代導(dǎo)演在影像上大膽創(chuàng)新,用充滿蓬勃生命力的視聽語言和古老中國的寓言與國際影壇對話。在20世紀(jì)八九十年代,我國雖然還未能形成國際電影節(jié)展的規(guī)模化和多樣化態(tài)勢,但中國電影在國際電影節(jié)上已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)膮⑴c度。而國際電影節(jié)的鼓勵與接納,也激勵著正處于藝術(shù)生命力鼎盛時期的中國電影人繼續(xù)深化藝術(shù)探索,電影的藝術(shù)話語成為當(dāng)時社會思潮和文化反思的映射,向世界展現(xiàn)出“一個陌生的、野蠻的東方,一個夢想中奇異的社會和民族”。[2]誠然,這種基于西方視點的“奇觀”效應(yīng),也讓第五代影人的國際電影節(jié)獲獎影片在國內(nèi)引起了文化批評的熱議,當(dāng)年就有文化批評的學(xué)者認(rèn)為第五代的故事和影像是用“扭曲的”古老中國的符號呈現(xiàn)來滿足西方“白人中心主義”的奇觀化想象。

以歐洲“三大”電影節(jié)為代表的電影節(jié)評審團(tuán)和觀眾主體,很大程度上是“資產(chǎn)階級的白人”“歐洲中心主義”的審美趣味和價值標(biāo)準(zhǔn)促使20世紀(jì)八九十年代的“作者電影”和“國別電影”成為電影節(jié)體系的核心話語策略。“作者”身份賦予電影節(jié)以反好萊塢的話語,這是其存在的合法性基礎(chǔ);“國別”的概念除了賦予歐洲電影和第三世界電影以主流商業(yè)電影之外的“他者”身份,更重要的是隨著各國電影新浪潮的涌現(xiàn)而成為發(fā)掘甚至創(chuàng)造的話語工具。[3]

歐洲文化“主體”的傾向,也使得越來越多的“他者”力量開始警惕在“電影節(jié)圈”這一全球性的差異化的電影體系中隱含的殖民或后殖民主義傾向,電影節(jié)的選片和評獎標(biāo)準(zhǔn)也逐漸根據(jù)文化多元主義和“政治正確”的方向進(jìn)行著調(diào)整。之后,第六代導(dǎo)演,如賈樟柯的《三峽好人》(2006)、王全安的《圖雅的婚事》(2007)、刁亦男的《白日焰火》(2014)也分別獲威尼斯電影節(jié)和柏林電影節(jié)最高獎。但是,不同于第五代導(dǎo)演的際遇,頻頻獲獎并沒有為他們帶來票房保障。隨著中國電影產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快,新生代導(dǎo)演更注重吸收國外電影敘事經(jīng)驗和影像風(fēng)格,更注重觀眾需求,追求商業(yè)電影類型化的突破和票房市場的成功。這一發(fā)展訴求與國際電影節(jié)的藝術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審美偏好的交集減少,于是,中國電影在世界主要電影節(jié)上的獲獎概率進(jìn)入到一個相對減少的階段。

其實,就非西方電影在國際“電影節(jié)圈”的傳播而言,盡管基于“歐洲中心主義”評選標(biāo)準(zhǔn)的“電影節(jié)電影”從題材、風(fēng)格到美學(xué)范式都可以被參照和投其所好,不可避免地在價值引導(dǎo)上存在某種局限,但是并不能因此否認(rèn)國際電影節(jié)在推動世界電影文化格局多元化方面的所做出的貢獻(xiàn)。正如中國第五代、第六代,包括如今活躍的“中國電影新力量”導(dǎo)演,他們通過電影節(jié)獲獎影片,讓西方藝術(shù)界乃至普通觀眾更有可能通過電影認(rèn)識中國,接觸中國文化,深入了解中國變化與發(fā)展?fàn)蠲病<词故沁@些走國際影展路線的中國導(dǎo)演,在依靠國際資金、躋身國際影壇后,也并沒有在這個圈里無限循環(huán),或轉(zhuǎn)而挑戰(zhàn)市場拍攝商業(yè)影片,比如張藝謀拍攝《英雄》(2002)、《十面埋伏》(2004)等;或堅持“作者電影”的創(chuàng)作,比如婁燁拍攝《紫蝴蝶》(2003)、《蘭心大劇院》(2021)等兼具藝術(shù)和作者化影像書寫的作品。因此,中國電影的導(dǎo)演培養(yǎng)、國際影響力乃至文化軟實力的提高,國際電影節(jié)的淬煉經(jīng)驗確實是一股重要的推動力量。

在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,世界電影節(jié)與中國電影發(fā)展的聯(lián)系越來越緊密,互動越來越深入。2017年,中國電影年度總票房突破550億元,國產(chǎn)藝術(shù)電影也有了更多的市場生存空間,有些還取得良好的票房成績。隨著中國電影“走出去”的步伐加快,國際電影節(jié)更加重視中國元素。2017年威尼斯電影節(jié)設(shè)計了“聚焦中國”單元,探討中國電影最新發(fā)展現(xiàn)狀;2018年的戛納電影節(jié)首次設(shè)立“戛納中國電影榮譽(yù)大獎”單元,是與其他評獎單元平行的評獎板塊。而中國主辦的上海國際電影節(jié)、北京國際電影節(jié)也日益成熟,中國電影正主動參與世界電影交流,中國電影的發(fā)展吸引著世界的目光,已經(jīng)成為國家文化交流的亮麗名片。

三、文化主體性:中國的國際電影節(jié)身份

1993年,上海國際電影節(jié)的出現(xiàn)實現(xiàn)了我國國際A類電影節(jié)“零”的突破,自此,本土電影節(jié)逐漸得以建立并發(fā)展。新世紀(jì)以來,中國的國際電影節(jié)漸成規(guī)模,顯示出本土電影市場強(qiáng)勁的生命力與號召力,順應(yīng)了世界電影節(jié)的發(fā)展潮流,在電影產(chǎn)業(yè)和電影文化傳播中發(fā)揮著樞紐作用。目前,國內(nèi)定期舉辦的電影節(jié)展達(dá)20多個,其中大型綜合性國際電影節(jié)——上海國際電影節(jié)和北京國際電影節(jié)正在崛起為區(qū)域內(nèi)重要的國際文化交流節(jié)事;全國性常設(shè)電影節(jié)展——中國金雞百花電影節(jié)、長春國際電影節(jié)、絲綢之路國際電影節(jié)、海南島國際電影節(jié)等均在不同領(lǐng)域產(chǎn)生了廣泛影響;此外還有品類豐富的特色電影節(jié)展,如中國國際兒童電影節(jié)、廣州國際紀(jì)錄片節(jié)、浙江青年電影節(jié)等;而體現(xiàn)“迷影”特征、挖掘年度新人新片的專業(yè)電影節(jié)也不斷涌現(xiàn),如平遙國際電影展、西寧FIRST青年電影展、山一國際女性電影展等等。

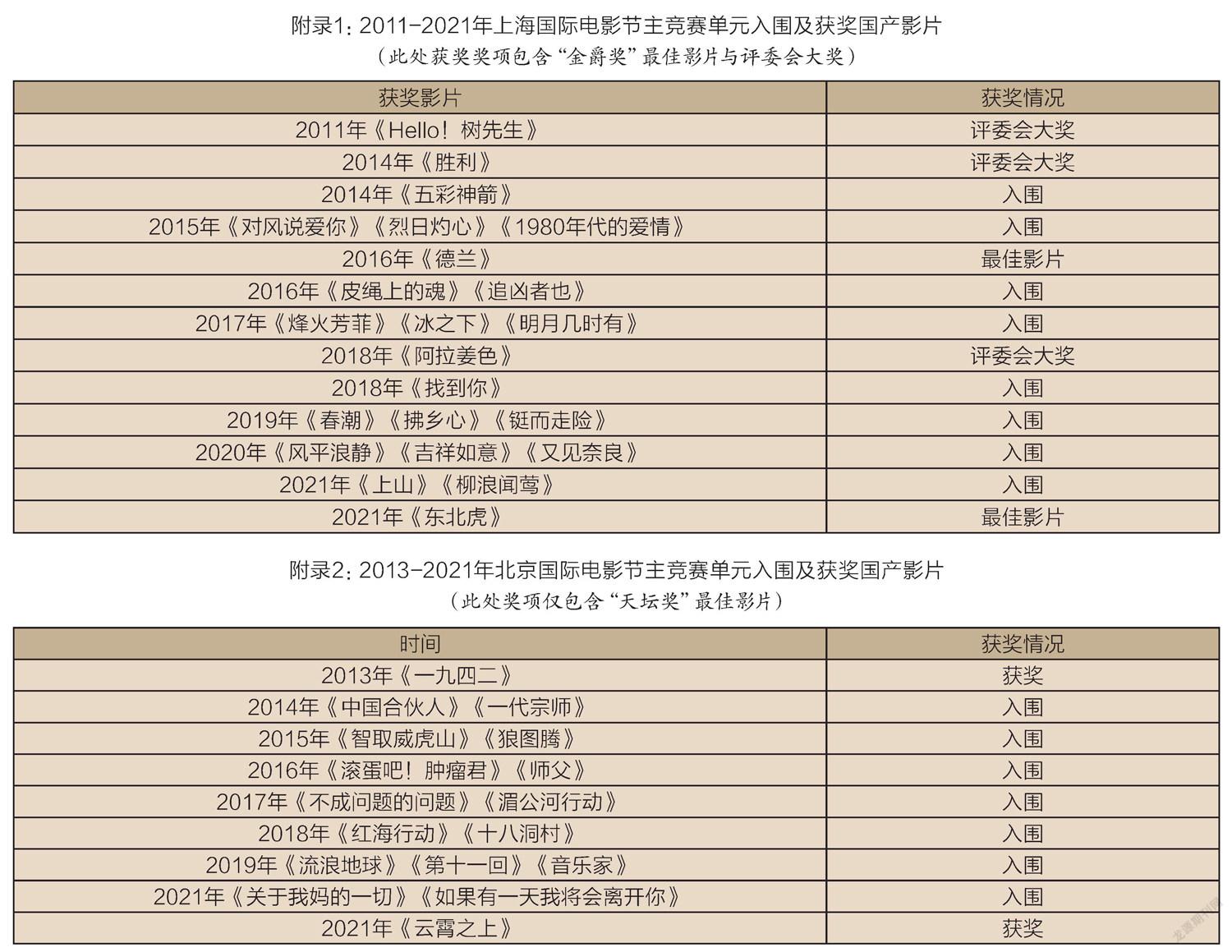

總體而言,雖然電影節(jié)在我國尚處于發(fā)展階段,各項制度、運(yùn)作模式都不夠完善到位,但無論是國家、地方政府層面還是本土的電影從業(yè)者都似乎期待加入這一國際化的多元圖景,并在區(qū)域乃至世界范圍內(nèi)發(fā)揮文化影響的作用。值得關(guān)注的是,不同電影節(jié)展因地域、主辦單位、主題意指的不同,不僅在展映單元設(shè)置、影片評獎傾向具有一定的個體化差異,而且也具有較為鮮明的文化共性和時代共振,也顯示出中國在世界文化格局中的日益增強(qiáng)的“主體性”位置。這一特點在近十年來上海國際電影節(jié)“金爵獎”與北京國際電影節(jié)“天壇獎”入圍和獲獎影片,以及平遙國際電影節(jié)主競賽單元的評選上得以管窺一二。

(一)“中國夢”與“世界夢”:時代記憶視角下的史與今

電影是創(chuàng)作者對社會思考與個人情感的藝術(shù)表達(dá),而在時代發(fā)展的語境之下,電影作品的主題往往鮮明地映射出時代理想,應(yīng)和著時代脈搏。自2012年國內(nèi)電影創(chuàng)作領(lǐng)域透過時代視角,展現(xiàn)國家歷史興亡、展示事業(yè)跌宕沉浮、展望未來蓬勃發(fā)展的作品紛紛涌現(xiàn)。這種特征尤其在2013年開始評選的北京國際電影節(jié)“天壇獎”入圍及獲獎電影中更加明顯,除了2013年一舉斬獲“天壇獎”的《一九四二》(馮小剛,2012)。由本土電影節(jié)中諸多影片和特別單元構(gòu)建起的獨特國族意識,使得電影節(jié)展作為一個集體,形成了具有合力的國家形象傳播網(wǎng)絡(luò),從而產(chǎn)生一種文化共同體的意識自覺。

被稱為“小體量大格局”的平遙國際電影展,其中的“臥虎”和“藏龍”展映單元,在選片思路“將目光投向好萊塢之外,投向東歐與拉美,投向那些容易被中國觀眾忽略的地方”;在地區(qū)選擇上,以非西方(中國、亞洲、東歐、拉丁美洲、非洲)的影片為主,旨在增強(qiáng)中國電影與發(fā)展中國家電影從業(yè)者的聯(lián)系和合作,形成非西方電影與西方電影的對話模式。出于地緣和政治的考慮,平遙國際電影展體現(xiàn)出對“金磚五國”明顯選擇傾向。從2017年的第一屆起,平遙國際電影展就模仿戛納、威尼斯短片集影片《每個人與他自己的電影院》《威尼斯70周年:重啟未來》等項目,推出了“金磚五國計劃”影片《時間去哪兒了》(賈樟柯等,2017,金磚五國合拍片)和《半邊天》(丹妮拉·托馬斯/伊麗莎維塔·斯蒂肖娃/阿什維尼·伊耶·蒂瓦里/劉雨霖/薩拉·布蘭克,2018)。從影片的地區(qū)選擇上看,平遙電影展對“一帶一路”沿線國家也有一定程度的偏愛:首屆(2017年)評獎單元的36部影片,16部來自金磚五國(含中國),7部來自“一帶一路”沿線國家;第二屆(2018年)評獎單元的16部影片來自金磚五國(含中國),8部來自“一帶一路”沿線國家;第三屆(2019年)在“回顧/致敬”單元專門設(shè)置了“印度新電影(1957-1978)”主題,展映了12部印度電影;第四屆(2020年)在“回顧單元”設(shè)置了“南斯拉夫時代塞爾維亞新電影(20世紀(jì)六七十年代)”主題,展映了9部影片;第五屆(2021年)在國際電影展映版圖上的線路更加明晰,呈現(xiàn)出多元并包的樣態(tài)。立足于成為一個大格局、小身段的“精品電影展”的平遙國際電影展,經(jīng)過五年的發(fā)展,憑借其清晰的定位和選片策略,已經(jīng)逐漸樹立起一個國際電影節(jié)精神的、對話視角的、影響力輻射全球的電影評價體系;這個過程也實現(xiàn)著多元文化觀照之下,中國電影所承載的文化特質(zhì)從“他者”向“主體”的位置性轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)出“中國夢”所倡導(dǎo)的文化自信和“人類命運(yùn)共同體”思想所體現(xiàn)的主體意識。

(二)“在他鄉(xiāng)”與“在路上”:“家”文化邏輯下的失與尋

在中國千百年來的文化傳統(tǒng)當(dāng)中,“家”文化是社會邏輯的核心。錢穆先生曾有言:“‘家族是中國文化的一個最重要的柱石,我們幾乎可以說,中國文化,幾乎全都從家族觀念上筑起,先有家族觀念乃有人道觀念,先有人道觀念乃有其他的一切。”[4]

以家寫國,以家喻國,是中國電影創(chuàng)作的傳統(tǒng)所在。電影作品對“家”文化的展現(xiàn),在經(jīng)歷了20世紀(jì)八九十年代文化反思尋根潮對鄉(xiāng)土文明的關(guān)注和對封建家族文化的批判后,近年來逐漸轉(zhuǎn)向為一種對“家”的迷失和尋歸,“家”這一意象被投射到電影文本當(dāng)中,作為一種時而物化、時而隱藏的精神意象,承載著人們對于身份的確認(rèn)和對情感的歸屬。“尋找,一直也是人類的普遍性焦慮。或者是我們匱乏,或者是我們丟失,或者是我們貪婪,人類不斷地尋找,尋找理想,尋找愛情,尋找財寶,尋找自己的身世,尋找親人。”[5]因而,在近年來的上海與北京國際電影節(jié)中,“尋找”母題與“家”母題得以在電影作品當(dāng)中被巧妙結(jié)合,為失落的精神家園建立暫時落腳的避所。

2020年入圍上海國際電影節(jié)主競賽單元的《又見奈良》(鵬飛,2021),以年過七旬的陳奶奶遠(yuǎn)赴日本踏上尋親之旅為切入點,將筆觸觸及多組人物在命運(yùn)發(fā)展中的失落與尋覓。這一作品通過構(gòu)建多個人物背景和多組人物關(guān)系,形成了對“家”母題層疊式的展現(xiàn)。一方面,“家”這一意象以多名家庭成員的組合存在,因此其基礎(chǔ)的聯(lián)結(jié)形式即為親情。影片當(dāng)中不僅僅有陳奶奶與麗華這對養(yǎng)母女貫穿始終的親情線索,使得尋親之路本身就基于對“家”這一意象的情感需求存在。與此同時,與陳奶奶一同走過尋親之路的退休警察一雄,也同樣成為跨文化、跨地域條件下一種對“家”尋覓的對照。陳奶奶因為與麗華的信件往來突然斷裂,踏上尋找養(yǎng)女的路途,而一雄則每天都在盼望著嫁到東京去的女兒的來信,因此把尋找麗華當(dāng)作一種精神上的慰藉。盡管文化背景并不相同,從某種程度上說,陳奶奶與一雄形成了一種跨時空、跨地域、跨文化的同步和共鳴,而這種共鳴的根源即是對“家”這一情感歸屬的尋覓和渴求。這種因親情聯(lián)結(jié)而成立的、因“家”的完整性而獲得自身的身份確認(rèn),在2018年的入圍影片《找到你》(呂樂,2018)當(dāng)中也有鮮明的體現(xiàn)。無論是離婚的李捷還是喪女的孫芳,其尋找孩子、帶走孩子的目的,都是為了實現(xiàn)僅有的親情聯(lián)結(jié),從而構(gòu)成自我家庭的局部完整。因此,對“家”的情感需求和身份確認(rèn),成為了影片主題的內(nèi)核與意指。另一方面,《又見奈良》當(dāng)中塑造了多重的“無名”之痛,對身份的確認(rèn)和追尋使得“家”這一意象的精神意指上升到了民族與國別的高度。整部影片將大片的筆墨鋪陳在日本戰(zhàn)后遺孤的生存困境之上,被尋找的一代遺孤陳麗華經(jīng)歷了無法在自己的祖國獲得身份認(rèn)同的困境,不僅陳奶奶不知道她的日本名字,她的房東、她打工的老板等生活在她身邊的人,沒有一個記得她是姓“木村”還是“中村”,直到去世,她也一直處于身份未明的狀態(tài),沒能成功找到自己身份的“根”;而對于二代遺孤小澤來說,作為中日混血,她的身份被擠壓在兩種國別之間,其血統(tǒng)的“不純正”不僅斬斷了她的愛情,也阻礙了她尋求身份認(rèn)同、獲得“家”這一情感皈依的可能。

2019年的入圍影片《拂鄉(xiāng)心》(秦海璐,2019)也同樣將“家”這一意象擴(kuò)展至“鄉(xiāng)”的高度,“歸家”自此變?yōu)椤皻w根”,變?yōu)樯眢w與心靈的落腳之處。基于這一主旨,影片講述了內(nèi)地青年蔣生為救老鄉(xiāng)黎耀軍顛沛流離到了臺灣,自此漂泊異鄉(xiāng)與親人永別,在罹患癌癥的晚年,為了讓自己獲得短暫的“落葉歸根”的慰藉,日日前往西門町紅包場,聽歌女阿珍唱起記憶之中的老歌的故事。此時,“家”的文化內(nèi)核不僅僅局限于由家庭成員構(gòu)成的社會基礎(chǔ)架構(gòu),而是逐漸被延展至故鄉(xiāng)與他鄉(xiāng)的廣度。“家”被引申成為“根”,尋家之路演變?yōu)閷ξ幕}的探尋和追索。

(三)“民族性”與“全球性”:地域文化特色里的奇與同

電影作為一種藝術(shù)形式,其文化屬性決定了它需要具備一定的跨文化傳播的特質(zhì),但同時,電影作品的創(chuàng)作來源、創(chuàng)作背景與創(chuàng)作思路,又決定了電影勢必具有極強(qiáng)的地域特征。廣闊的疆域和悠長的歷史賦予了我國地域間顯著的多樣性,這種由不同地域特性造成的文化差異,僅憑對北京國際電影節(jié)與上海國際電影節(jié)獲獎影片的對比就可以窺見一二。作為文化歷史之都的北京因其深厚古蘊(yùn),在對影片的選擇和評判上,更傾向于對傳統(tǒng)文化的繼承與發(fā)揚(yáng)、歷史事件的重審與思索,例如2013年至2016年連續(xù)四年先后出現(xiàn)的《一九四二》《一代宗師》(王家衛(wèi),2013)、《智取威虎山》(徐克,2014)和《師父》(徐浩峰,2015),均是以歷史事件或人物為基礎(chǔ),將歷史重現(xiàn)或再造,以全新的視角和話語對歷史進(jìn)行闡釋;相比之下,上海作為對外交流頻繁的國際化大都市,其受外來文化影響更加深入,文化潮流的更新與迭代迅速,在對影片的選擇上,更加偏愛以《Hello,樹先生!》(韓杰,2011)為代表的、具有一定先鋒性或藝術(shù)色彩較為濃厚的電影作品。

而將目光置于電影節(jié)內(nèi)部時,我們從獲獎電影作品的題材類型中,更能窺見獨特的地域特征。中國地域廣博,民族眾多,這種地域性因此在狹義的層面,可以理解為一種單一的民族性,即民族題材電影。民族題材電影作為展現(xiàn)少數(shù)民族風(fēng)貌、凸顯地域與民族文化特色的重要載體,在新世紀(jì)以來獲得了巨大的創(chuàng)作發(fā)展與更多的交流機(jī)會,其中,藏族題材電影作為近年來成長較快的民族題材電影,不僅涌現(xiàn)出了萬瑪才旦、松太加等多位優(yōu)秀的藏族導(dǎo)演,多部優(yōu)秀的電影作品也屢屢登上銀幕。在近十年上海國際電影節(jié)“金爵獎”的入圍單元中,《德蘭》(劉杰,2015)、《阿拉姜色》(松太加,2018)、《皮繩上的魂》(張揚(yáng),2016)、《五彩神箭》(萬瑪才旦,2014)四部作品紛紛在列,占國產(chǎn)電影總?cè)雵鷶?shù)的近五分之一,這對于相對小眾的民族題材電影來說十分難得。四部藏族題材電影在為觀眾鋪陳巨幅藏地文化圖景的同時,也將文化沖突、宗教民俗等思考融入其中,呈現(xiàn)出人物個體的生存困惑與人性復(fù)雜,因而,該類題材電影在具有獨特民族色彩的同時,也以發(fā)人深省的主題引起各地域、各文化下觀眾的共鳴,從而使得這些作品在保有民族自身特色的同時,具有更加強(qiáng)大的跨文化傳播力和共情力。

電影節(jié)展作為容納不同美學(xué)體驗、價值考量、思想信仰的文化系統(tǒng),其文化邊界在藝術(shù)跨越空間的流動過程中被不斷樹立和打破。面對全球文化間更加頻繁和復(fù)雜的碰撞交融,中國電影通過參與國際電影節(jié),發(fā)展本土電影節(jié)等場域活動,不僅建立其豐富的民族性,以現(xiàn)實的視角、藝術(shù)的筆觸讓世界看到不斷發(fā)展中的中國,更憑借共通的情感和共有的理想,聯(lián)結(jié)起具有多樣性的世界文化和審美,體現(xiàn)出“共同體美學(xué)”的精神。未來,中國的電影節(jié)展會伴隨著電影行業(yè)的繁榮愈加豐富,如何立足于本土而放眼世界,如何提升電影節(jié)的國際影響力而實現(xiàn)文化主體性的彰顯,仍然是需要用實踐不斷證明的議題。

參考文獻(xiàn):

[1][美]大衛(wèi)·波德維爾,克里斯汀·湯普森.世界電影史(第二版)[M].范倍,譯.北京:北京大學(xué)出版社,2014:941.

[2][美]弗雷德里克·詹姆遜.處于跨國資本主義時代中的第三世界文學(xué)[C]//張靜媛,主編.新歷史主義與文學(xué)批評.北京:北京大學(xué)出版社,1993:235.

[3]王笑楠.當(dāng)代國際電影節(jié)體系的建構(gòu)與演變[ J ].中國文藝評論,2018(12):107-118.

[4]錢穆.中國文化史導(dǎo)論[M].北京:商務(wù)印書館,1994:51.

[5]尹鴻.當(dāng)代電影藝術(shù)導(dǎo)論[M].北京:高等教育出版社,2014:165.