基于POI數據的南通城市商業空間規劃設計研究

劉學 羅潔瓊

摘要:本文以南通市2013年和2018年的商業POI數據為基礎,識別南通市商業中心集聚特征,指出近5年來,南通城市商業空間呈現首位度降低、體驗功能強化、多中心扁平化結構的演化特征,基于此對南通不同等級的商業中心提出不同的規劃設計策略,旨在為南通城市商業空間的發展提供規劃建議。

關鍵詞:POI數據;商業空間;空間分布;規劃設計;南通

中圖分類號:TU984.13 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)05-00-02

城市商業中心是城市空間結構的重要組成部分之一。城市商業空間區位及其布局結構一直是商業地理學研究的熱點議題之一[1]。近年來,隨著數據挖掘技術的突破和海量時空數據的生產[2],手機信令數據、興趣點數據(POI)等為城市商業空間結構研究提供了新的視角[2-5]。目前國內主要研究利用商業POI數據對北上廣等一線城市的零售商業中心進行熱點識別,缺乏對廣大中小城市商業空間的研究。因此,本文以南通市為例,利用商業POI數據,對南通市商業中心空間布局的時空演變進行分析,探究城市商業空間的動態演變規律,提出城市商業空間的規劃設計策略,旨在合理調控和優化城市商業空間,并為廣大中小型城市的商業發展提供借鑒。

1 研究區域、數據來源與研究方法

1.1 研究區域

南通市是上海都市圈和長江經濟帶的重要組成部分。近20年來,南通城市化和工業化進程呈跳躍式發展,南通居民的生活品質得到了較大提升。在城市化和工業化進程的推動下,交通條件不斷改善,城市居民消費力不斷升級,南通城市商業中心整體實力得以顯著提升。本文研究區域為南通市區,總面積418.03平方千米,常住人口120.45萬人[6]。

1.2 數據來源

商業POI數據能夠準確獲取商業用地內的實際商業設施數據及相關信息,可以直觀反映各類商業設施的分布密度。本文采集2013年和2018年南通3個區的城市商業POI數據(日常購物、餐飲服務、金融服務、娛樂康體及賓館酒店五類),2013年共計29745個興趣點,2018年共計34730個興趣點。

1.3 研究方法

研究方法如下:利用ArcGIS的Finshnet漁網工具,對研究區域劃分網格,計算商業POI總量在網格中分布的平均值;然后,向外計算其相鄰網格的密度是否落在平均值10%的范圍內,若是,則可劃出商圈的位置和范圍,否則,則停止向外計算相鄰網格。

2 2018年南通城市商業空間分布

2013—2018年是南通商業環境飛速提升時期,商業綜合體開始出現并快速發展,城市徹底告別了傳統的百貨店業態占據主導地位的時代,形成了不同等級、功能的熱門商圈。

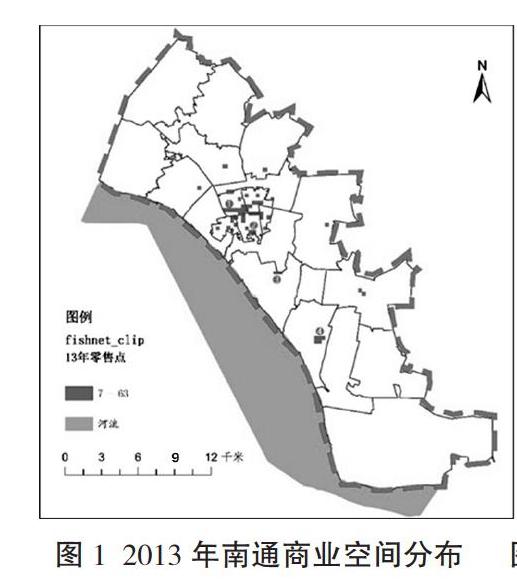

2.1 2013年南通城市商業空間分布

從圖1可以發現2013年南通老城區是南通商業發展的核心區域,擁有一個城市市級商圈和一個片區級商圈。老城區商業高度集聚在環濠河商圈內,具有明顯的規模優勢并連片拓展,形成南通的市級商業中心。除此之外,工農路和青年路交會道路周邊,因為有多個高等學校和大型居住區密集分布,也形成了南通的片區級商業中心。南通城市空間南拓發展,南部新城與老城區距離較遠,形成了服務南部新城居民購買需求的片區級副中心。

可以看出,2013年南通商業高度集聚在老城區內,城市商圈的首位度高,呈明顯的中心圈層—外圍圈層等級結構。

2.2 2018年南通城市商業空間分布

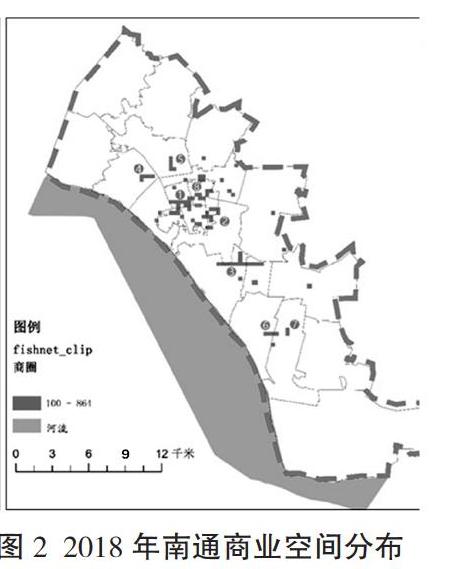

2.2.1 城市商業空間結構向“城市主中心—小型中心”兩級體系演化

近5年來,南通城市商圈從傳統的主中心和副中心向城市其他區域擴散(見圖2)。隨著大型商業綜合體的快速建設,北部的北大街商圈、五水商圈,中部的圓融商圈,南部的CBD商圈、星湖101商圈等初具規模。這些商圈基本都是通過引入城市商業綜合體這種新的零售業態,形成多個大型商業綜合體集聚分布態勢的。南通形成了以環濠河商圈為城市主中心,北大街商圈、五水商圈、圓融商圈、CBD商圈、星湖101商圈5個等級規模相當的商圈取代城市副中心承擔小型中心功能的兩級商業空間結構。

2.2.2 位于老城區的商圈沿城市交通干道布局,呈現連片蔓延的空間形態

在老城區內,城市商圈規模大,沒有明顯的獨立邊界,連片蔓延,零售業空間通常沿著城市的交通線布局,呈“十”字形。環濠河核心商圈地處南通城市中心地帶,圍繞以南大街、十字街為代表的市中心區域,是南通傳統的城市商業核心區域,商業網點密集,商業業態齊全,商業功能完備。近10年來,受南通城市空間南拓的影響,工農路作為城市的南北軸,沿道路南北向延伸的區域成為城市商圈發展的熱門區域,形成多個具有競爭和互補效益的商業集聚區域。如工農路中段引入多個大型商業綜合體等新興業態,形成了圓融—金鷹—文峰城市廣場商圈,與環濠河商圈形成差異化互補,并有效解決了環濠河商圈人流、物流和交通流負荷過大的問題。工農路的南端是城市新城區的商業核心,其商業結構以大型百貨商店、城市商業綜合體、文化綜合體為主,作為區域性商圈滿足了新城區以及南部開發區居民的消費需求。

2.2.3 城市大型綜合體主要分布在城市傳統商圈之外,呈現離散分布的空間形態

2014年文峰城市廣場、圓融廣場、中南百貨營業,2015年星光耀廣場、五洲國際廣場、萬達廣場營業,2016年印象城營業,2017年永旺夢樂城營業。可以看出,2014年之后,南通建成的大型城市商業綜合體的數量遠超之前的總和,這些零售業態的分布區域也轉向城市中心和副中心以外的區域。隨著南通城市空間的南拓北延,北部的港閘區和南部的開發區已成為承接人口、產業和公共服務功能的重要區域,人口規模的擴大和產業的集聚,使區域消費需求快速增長,推動了商圈的集聚與發展。

3 近5年南通城市商業空間分布變化

3.1 商圈首位度降低

對比2013年和2018年識別的城市商圈的商業POI數量可以發現,2013年,1號商圈的首位度極高,城市商業設施高度集聚在1號商圈內。2018年識別的8個城市商圈的商業POI設施數量統計顯示,1號商圈因為城市發展的歷史延續性,仍然是城市的市級商業中心,但隨著多個城市商業綜合體的建成,原有的3個商圈規模和范圍擴大,在城市原有的主中心和副中心外,新增了4個服務周邊大型生活圈的小型商業中心,南通城市商業的首位度降低。

3.2 體驗功能得到強化

對比2013年和2018年南通主要商圈的業態類型可以看出,2013年南通商圈的購物功能占比最高,金融辦公和娛樂康體功能最低,尤其是2、3、4號商圈,其購物和餐飲之外的功能占比低于平均值。2018年南通商圈的餐飲、娛樂和金融商務功能占比大幅度提升,尤其是娛樂和餐飲功能在8個商圈中的所占比例都有所提升,金融辦公在1、2、3和6號商圈的占比較高。可以看出,2013—2018年,南通商圈購物功能占比有小幅度提升,餐飲和娛樂功能得到了很大程度的強化,與購物功能混合程度高,金融辦公功能僅在市級和大的片區級商圈有所提升。

3.3 多中心扁平化結構演變

城市商業空間結構由原來的三級結構向“城市主中心—小型中心”兩級結構演化,更多的小型中心出現,城市傳統的商業等級結構被打破并形成多中心扁平化發展結構。例如,南通2014年之后建成的城市大型商業綜合體的數量超過前10年之和,且60%以上位于城市環濠河主中心和南部CBD副中心以外的范圍,如印象城、永旺夢樂城等。

4 南通城市商業空間設計策略

本節在分析近5年南通城市商業空間演化趨勢的基礎上,對南通不同等級、區位的城市商業中心提出不同的規劃設計策略。

4.1 城市傳統商業中心

城市傳統的商業中心未來可以考慮采取高端化、精品化的經營策略應對城市商業空間演化的新趨勢。城市傳統商業中心往往擁有優越的地理位置與悠久的發展歷史,地方政府應出臺各種優惠政策積極推動其轉型升級,使其成為城市居民獲取最新和最潮流的商品信息的最佳場所。此外,城市傳統商業中心內的購物場所也可以考慮采取面向城市特定人群的營銷策略,針對一部分特殊人群做好專業化服務。

4.2 郊區商業中心

郊區商業中心與城市傳統商業中心相比,成立時間短且占地規模大,未來采取體驗型商業的經營策略,能提升郊區商業中心的消費市場影響力,擴大范圍,促進商業中心的轉型升級。政府可以調整功能分區所占面積比重,增加家庭類體驗,如兒童游藝、教育培訓、文創手作;年輕時尚消費體驗,如運動健康、娛樂休閑、美容美體;商務消費體驗,如餐飲、咖啡等各種體驗型商業業態類型。未來郊區商業中心的價值體現在提供體驗、創新、設計、品牌上,郊區商業中心內的商家與周邊商家可以通過創新實現利潤的最大化。

4.3 生活圈附近的小型商業中心

小型商業中心具有鄰近生活圈的熟悉感,因此,未來其主要以服務周邊居民短距離的線下消費體驗為主,線上線下相結合,線上補貼線下,線下的實體商家從簡單的銷售功能轉向展示、提貨和售后服務功能,主要滿足周邊居民吃、穿、玩等“一站式”的基本生活需求。其空間規模不宜過大,應向中型、微型規模調整,從而滿足周邊居民快節奏生活的需求。未來也可以考慮采取特色化營銷的策略,增強商業空間的體驗感。此外,小型商業中心或街區還應充分挖掘場所空間自身吸引力,包括歷史文化、人文環境等等,建設充滿人文歷史氣息的特色商業中心或街區。例如,南通大生眾創街區被定位為集文化、旅游、餐飲、娛樂、休閑、展示、體驗及社交等功能于一體,集中展現南通市紡織文化歷史的特色商業街區。

5 結語

本文通過靜態商業POI大數據的運用,分別分析2013年和2018年南通商圈等級結構的特征,指出與2013年商圈的三級結構相比,2018年南通商圈等級結構呈現“南通主中心—小型中心”的兩級結構特征,并從首位度、業態類型兩方面,對比2013年和2018年南通商圈結構的變化,指出與2013年相比,2018年南通商圈的首位度降低,餐飲和娛樂休閑等體驗功能在各商圈得到強化。在此基礎上,對南通城市傳統的商業中心、郊區商業中心以及生活圈附近的小型商業中心提出了不同的規劃設計策略。

參考文獻:

[1] 薛領,翁瑾.基于壟斷競爭的大都市商業空間結構動態模擬[J].地理學報,2010(8):938-948.

[2] 周素紅,郝新華,柳林.多中心化下的城市商業中心空間吸引衰減率驗證:深圳市浮動車GPS時空數據挖掘[J].地理學報,2014,69(12):1810-1820.

[3] 王德,王燦,謝棟燦,等.基于手機信令數據的上海市不同等級商業中心商圈的比較:以南京東路、五角場、鞍山路為例[J].城市規劃學刊,2015(3):50-60.

[4] 陳蔚珊,柳林,梁育填.基于POI數據的廣州零售商業中心熱點識別與業態集聚特征分析[J].地理研究,2016,35(4):703-716.

[5] 吳康敏,張虹鷗,王洋,等.廣州市多類型商業中心識別與空間模式[J].地理科學進展,2016,35(8):963-974.

[6] 南通市統計局. 2017年南通市統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2017:95-97.

作者簡介:劉學(1983—),女,江蘇連云港人,博士,副教授,系本文通訊作者,研究方向:信息技術對城市空間影響。