漢畫像石中的雙頭一身圖像研究

摘要:漢畫像由很多圖像、符號組成,它既有一定的象征性和隱喻性,又蘊含一定的寓意。漢畫像石中有很多雙頭一身的圖像,它們怪誕離奇、荒誕不經。這類圖像主要有兩種表現方式:一類是對稱式,即身體居中,頭對稱地分布在身體的左右兩側;另一類是均衡式,即頭位于身體的同一側。本文參考博厄斯的“拆半”圖像分析,在搜集大量材料的基礎上,對這類圖像進行歸納總結,通過分析原始文化、原始思維,結合自然崇拜、圖騰崇拜、生殖崇拜,從圖像分類、圖像分析、圖像蘊含的意義這三個方面進行研究。

關鍵詞:漢畫像石;雙頭一身圖像;生殖崇拜;仙界象征

中圖分類號:K879.4 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)05-00-02

1 序言

茫茫宇宙,大千世界,人類生于斯,長于斯,死于斯。漢代400余年,人們有獨特的生死觀。漢初,受黃老學說與神仙方術的影響,從帝王到民間,喪葬之風愈演愈烈,靈魂不死的觀念根深蒂固,人們相信死亡不是生命的終結,而是生命形態在以另一種形式開始,可以羽化成仙,到另一個世界過神仙般逍遙自在的生活。漢畫像以其自身的獨特性,真實、直觀地反映了漢代的宗教信仰、歷史文化、社會生活。歷史學家翦伯贊曾稱贊說:“這些石刻畫像,假如把它們有系統地搜集起來,幾乎可以成為一部繡像的漢代史。”[1]信立祥老師認為,漢畫像石是漢代地下墓室、墓地祠堂、墓闕和廟闕等建筑上雕刻畫像的建筑構石,從本質意義上來看,是一種祭祀性喪葬藝術。中國古代,“國之大事,在祀與戎”,漢畫像是漢代藝術的精華[2]。漢畫像是由很多圖像、符號組成的,既有一定的象征性和隱喻性,又蘊含一定的寓意,有寓意家族興盛、君王德行的,有寓意長壽、仕途高升的,有寓意升仙、吉祥的。

2 漢畫像石中的雙頭一身圖像分類

漢畫像石中有很多雙頭一身的圖像,這些圖像怪誕離奇、荒誕不經。對于這些怪異的圖像,學術界的研究有限,缺乏系統的、有針對性的論證,一些考古發掘報告對其也只是一句帶過,有的甚至沒有記錄。雙頭一身圖像的研究是一項復雜的、綜合的工作,需要利用各個領域、各個學科的知識進行解讀。本文參考博厄斯的“拆半”圖像分析,在搜集大量材料的基礎上,分析原始文化、原始思維,結合自然崇拜、圖騰崇拜、生殖崇拜,對漢畫像石中的雙頭一身圖像進行研究。

漢畫像石中的雙頭一身圖像主要有兩種表現方式:一類是對稱式,即身體居中,頭對稱地分布在身體的左右兩側;另一類是均衡式,即頭位于身體的同一側。俞偉超老師主編的《中國漢畫像石全集》共8卷,搜集整理其中的雙頭一身圖像可以發現:從具體構成位置上看,多配置在漢畫圖像整體構成的第一層;從時間坐標看,主要是東漢時期;從分布地區看,主要分布在山東、陜西、山西、河南,其中以山東居多。

3 漢畫像石中的雙頭一身圖像分析

萊布尼茨有一句格言,世界不會以跳躍的方式前進。文化是在歷史長河中不斷演化、流傳和推進的,正如泰勒所說:“自始至終保持著一種完整的連續性,并進入現代文化之中。”[3]任何一個事物、一種文化都不是孤立存在的,也不是突然出現的,事物與事物之間、文化與文化之間都有著千絲萬縷的聯系,這種聯系或是繼承的,或是發展的。

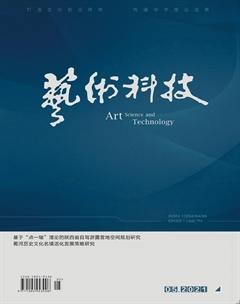

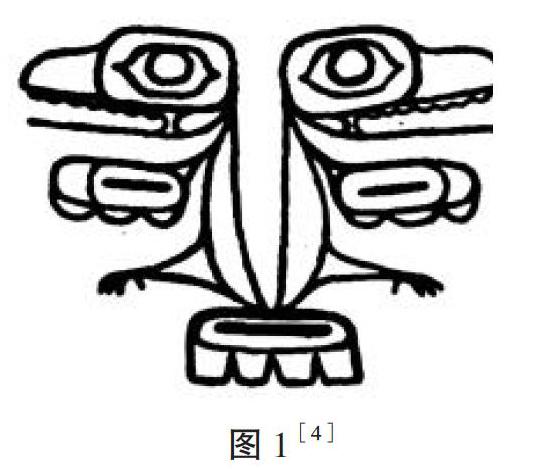

新石器時代陜西西安半坡氏族的人面魚紋盆、雙頭魚怪,長江流域下游的河姆渡文化的雙頭鳥,良渚文化的玉器,青銅器上的夔紋、雙體龍紋,都有雙頭一身的特征。法國結構主義人類學家列維-斯特勞斯在《結構人類學》一書中,總結考證美洲西北海岸原始藝術時也分析了這類圖像,認為是“拆半”表現技法的運用。美國著名人類學家弗朗茲·博厄斯對美洲西北海岸的藝術進行了系統的研究,并在《原始藝術》一書中作了精彩的論述,提出這是一種“拆半”的表現技法。例如,他描述海達人表現鴨子、渡鴉的刺紋時,將整只動物從胸到背切開,展開以后動物軀體的兩半在后背的中線結合,前者表現鴨子,后者表現渡鴉,兩者的尾巴都是完整的。鴨子從背部分成兩半,連點在下部,而渡鴉的兩半直到頭部都是連在一起的[4](見圖1、2)。參考博厄斯對“拆半”表現技法的分析,漢畫像石中的雙頭一身對稱圖像的表現手法,是把一個物體從頭部沿中線至尾部剖開,向兩側平鋪展開,只在尾部相連。而均衡圖像的表現手法,則可以看作是把一個物體從頭部沿中線至頸后肩前剖開,再根據原始的透視,把剖開的圖像進行一定的高低、旋轉調整。“拆半”表現技法體現了環太平洋文化的特征,它在北美西北海岸、中國、西伯利亞、新西蘭,甚至在印度和波斯的藝術中存在過。目前,國內外青銅器圖像的研究學者如馬承源、朱鳳瀚等大多受這種技法的影響。

4 漢畫像石中雙頭一身圖像蘊含的意義

4.1 生殖崇拜

任何一個事物、一種文化都不是孤立存在的,也不是突然出現的,事物與事物之間、文化與文化之間都有著千絲萬縷的聯系,這種聯系或是繼承的,或是發展的。根據唯物主義觀點,歷史中的決定性因素,歸根結底是直接生活的生產和再生產。但是,生產本身有兩種。一方面是生活資料即食物、衣服、住房以及為此所需的工具的生產;另一方面是人類自身的生產,即人種的繁衍[5]。早期人類由于思想認知存在局限,賦予人類自身生產以神秘的力量,經歷了由母系氏族社會向父系氏族社會的發展,將鳥作為男根的象征。西安半坡出土的鳥頭形蓋鈕(見圖3),以及古代“玄鳥生商”的神話都可以說明遠古先民寓意生產,實行生殖崇拜,祈求繁殖旺盛。隨著時間的推移,人們的思想意識不斷發展完善,遠古先民意識到,繁衍是兩性結合產生的。出于相關聯想、模擬巫術、模擬心理的作用,出現了兩性結合的生殖崇拜,如浙江余姚河姆渡文化骨器上的雙鳥紋樣(見圖4);《山海經》中大量的雙頭一身形象,如延維(見圖5)、并封等;徐州漢畫像石中的雙鳥交頸(見圖6)等都說明了這一問題。人常被視為高級動物,人和動物也存在一些共同之處,譬如情愛。我們常看到動物依偎在一起,理一理對方的羽毛,舔一舔對方的臉,這些小小的動作,也是人之常情。人們寄情與物,以物寓意,以意喻人,通過動物的動作傳達人的情感[6]。三國曹植《種葛篇》詩云:“下有交頸獸,仰見雙棲禽。”文學領域經常用隱喻的手法,藝術領域也不例外。所以,漢畫像石中的雙頭一身圖像也就不難理解了。人們借助雙頭一身的形象,通過動物的結合,隱喻人的結合,傳達對生殖的崇拜,期望子孫后代綿延不絕,人丁興旺。

4.2 仙界的象征

漢畫像石中的雙頭一身圖像既非寫實,又非模擬現實動物或人,畢竟這種情況在現實中幾乎不可能存在,不要說當時的條件不允許,就是現在也不太可能,所以,這類圖像應是虛構的,是意識根據生活和神圣的崇拜文化進行的主觀創造。受傳統觀念的影響,人們無法解釋很多現象,他們篤信天地鬼神,相信冥冥中存在著一股神秘的力量,認為天是世界的主宰。天有天界,就像地有地界。人們根據地上的情形幻想著天上的情形。漢代藝術傳承著楚文化的天真爛漫,神話、歷史與現實相互交織,展示著漢代獨有的“氣勢磅礴”“古拙雄大”。

漢畫像石中的雙頭一身圖像主要配置在第一層,是神話類奇禽怪獸之屬。伴其出現的主要有象征天界的西王母、東王公、天吳,以及一些歡快的動物群組,象征著天國的快樂、祥和,這是人類的最終向往之處。從時間來看,主要出現在東漢時期。東漢時期社會動蕩,上至皇帝下至百姓,都懷揣著升仙的愿望,希望天降祥瑞,體現自己的道德品行。從分布的地區來看,主要分布在山東、陜西、山西、河南,其中以山東居多,山東是儒家文化的基地,是儒家文化誕生的搖籃。漢武帝時期,“天人合一”的思想成為主流,董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術”,提倡“以孝治天下”,提倡儒家的孝道,只有孝順才能進入極樂仙界,升天與神仙、仙禽為伴,這對漢畫像石圖像造成了很大的影響。正如李澤厚所說:“楚地的神話幻想與北國的歷史故事,儒學宣揚的道德節操與道家傳播的荒忽之談,交織陳列,并行不悖地浮動、混合和出現在人們觀念和藝術世界中。生者、死者、仙人、鬼魅、歷史人物、現世圖景和神話幻想并陳,原始圖騰、儒家教義和讖緯迷信共置一處……”[11]

5 結語

任何形式的圖形、圖像、紋飾,都和古代的歷史、文化有千絲萬縷的聯系。通過圖像,我們似乎能夠看到一位專心致志的“藝術家”,正在一絲不茍、聚精會神地創作作品;似乎能夠感受到他完成作品時的那種驕傲和自豪;也能感受到社會對其作品的肯定與認可。漢畫像石中的雙頭一身圖像反映了漢代的社會、歷史、文化情況,其受漢代政治、經濟、思想的影響,體現了漢代人獨特的宇宙觀、生死觀,寄托了漢代人羽化成仙的美好愿望。這些夸張變形、稀奇怪異、荒誕不經的圖像,或許來自神話傳說,或許來源于原始巫術,又或許是一種圖騰信仰,給我們留下了一個殘缺的文物世界和一個充滿想象的精神世界。

參考文獻:

[1] 翦伯贊.秦漢史[M].北京大學出版社,1999:6.

[2] 信立祥.漢代畫像石綜合研究[M].北京:文物出版社,2000:4.

[3] [英]愛德華·泰勒.原始文化[M].桂林:廣西師范大學出版社,2005:6.

[4] 博厄斯.原始藝術[M].上海文藝出版社,1989:211.

[5] 家庭、私有制和國家的起源[M]//馬克思恩格斯選集(第4卷).人民出版社,1972:18.

[6] 張道一,徐飚.徐州畫像石[M].江蘇人民出版社,2016:141.

[7] 趙國華.生殖崇拜文化論[M].中國社會科學出版社,1990:256:135.

[8] 浙江省文物管理委員會.河姆渡遺址第一期發掘報告[M].考古學報,1978(01):60.

[9] 劉向.山海經全集第四集[M].吉林文史出版社,2017:1353.

[10] 湯池.中國畫像石全集(第4卷)[M].山東美術出版社,2000:98.

[11] 李澤厚.美的歷程[M].文物出版社,1981:72.

作者簡介:袁紅珍(1979—),女,江蘇徐州人,碩士在讀,研究方向:美術理論。