唐代越窯青瓷墓志罐制瓷工藝與志文探究

陳少鋒

浙江中鑫藝術博物館所藏青瓷墓志罐是越窯青瓷中難得一見的珍品,器型完好,志文清晰。本文擬從墓志罐的制作工藝,結合志文內容的史料價值以及傳遞的生活價值觀,談談筆者對該器價值的一些思考。

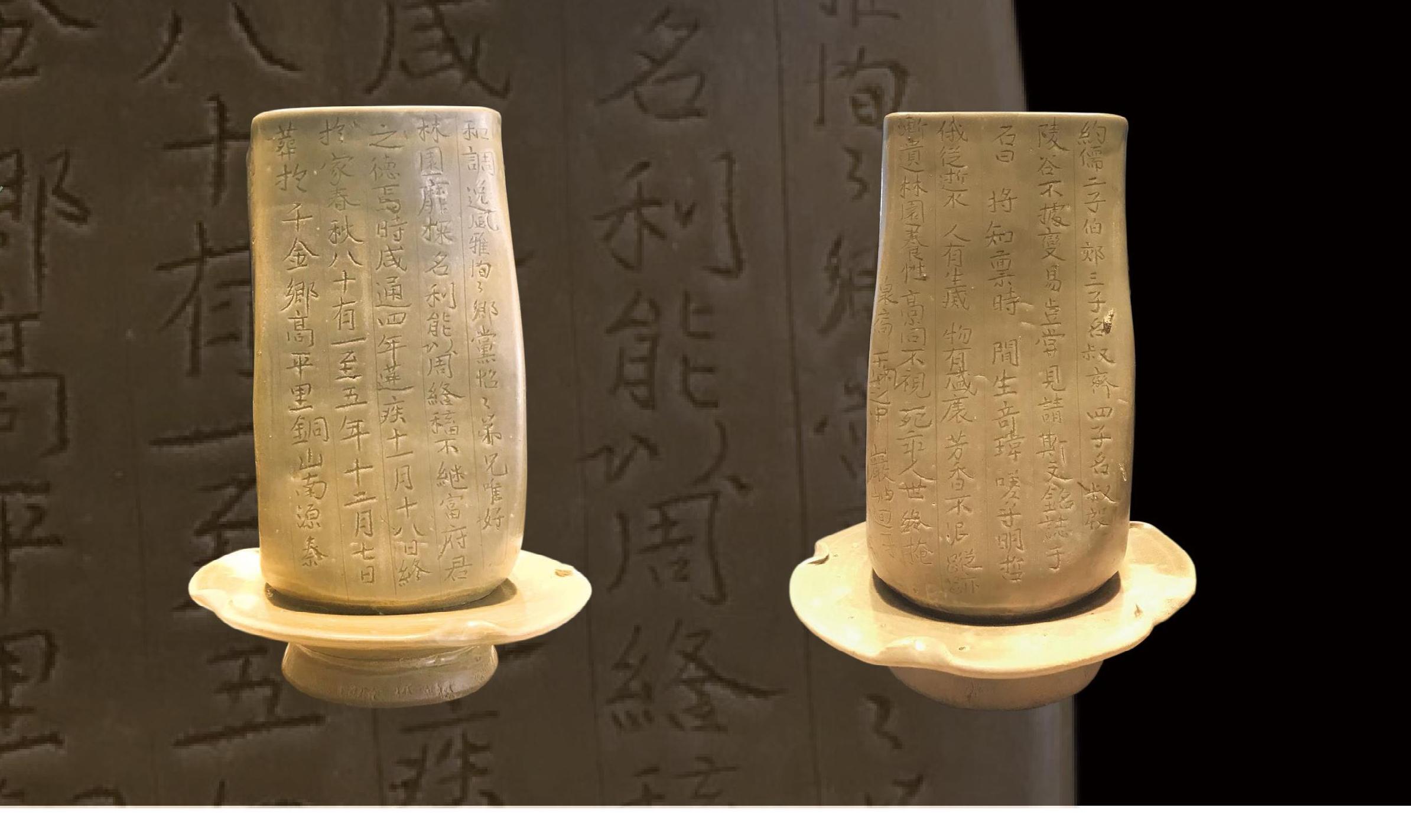

這個越窯青瓷墓志罐燒制于唐咸通五年(864),罐體方形,底座為淺盤形,五曲花口,圈足。通體青釉,高27、口徑12×12厘米。志文二十一行,三百十九字,有界欄,四面陰刻之文,自右至左,刻寫極為工整,書法剛勁有力,墓主生卒年代明確,內容豐富(見圖),茲錄全文如下:

大唐渭州隴西李府君墓志銘并序

祖諱洗,公諱道,府君諱少文,望貴著族,世代名家,因居稅苗編籍,今乃明州慈溪縣人也。府君攜儒素飾,躬節儉,求己務捿宿于衡茅之下,稟志氣則云霄之上。降生于公,神爽氣和,調逸風雅。恂恂鄉黨,怡怡弟兄。唯好林園,靡采名利,能以周終,蓄不繼富,府君之德焉。時咸通四年遘疾,十一月十八日終于家,春秋八十有一。至五年十二月七日葬于千金鄉高平里銅山南源,秦山北面之禮也。府君娶郭氏為夫人,淑質芳姿,表結貞素,內則恭于四德,外則溫和六親,是姊妹之所規,為鄉鄰之規范。謝師佐英明,飾用子分罔虧,懷惻感恩,厚禮酬賻議矣。有長子諱約儒,二子伯郊,三子名叔齊,四子名叔啟。陵谷不據,變易豈嘗,見請斯文銘志于石,曰:“將知稟時,間生奇瑋。嗟乎明哲,俄從逝水。人有生滅,物有盛衰。芳香不泯,蹤跡漸遺。林園養性,高尚不視。死乖人世,終掩泉扄。于崗之中,巖岫回邪。”

越窯青瓷久負盛名,該墓志罐燒制的年代屬于中晚唐時期,這一時期的越窯走向第二個繁榮時期,賞析這個青瓷墓志罐可以讓現代人一睹越窯精品瓷器的風采,感受“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”的韻味。

一、觀器研物——看唐代制瓷工藝

唐中期以后越窯迎來第二個大發展時期,大量新器型出現,造型豐富多樣,在胎釉質量上也有了質的飛躍,并出現了稱之為“秘色瓷”的越窯頂級產品。這一時期產品種類豐富、質量較高,主要器型有碗、盤、碟、盞、杯、壺、罐、盆、缽、盒、水盂、燈盞、碾輪、盂、海棠杯、熏、茶匙、枕、穿帶扁壺、凈瓶、燈、盤口壺(罌)等。從產品的種類看,當時燒制的瓷器,主要是日常生活用具,因此是大批量生產的。

瓷墓志的主要使用年代是在九世紀初到十世紀七十年代(802—977)之間,這一時期也是越窯的興盛期。目前所見最早的方形墓志罐是唐開成三年(838),本館所藏墓志罐燒制于864年,屬于出土墓志罐最多的時期。大多數瓷墓志罐都是專門制作的隨葬明器,因為不屬于大批量生產,瓷墓志罐的造型特別多變,幾乎找不出一模一樣的兩件。

浙江中鑫藝術博物館所藏墓志罐,罐體上口呈四方形,底座為淺盤形,罐體與底座連接部分為圓形,因此罐體的制作應當是在拉坯成型的基礎上,經敲打制作而呈現方體,罐體與底座應當是分段制作各自成型后通過胎體粘結,最后施釉燒制而成。

該罐器型少見,制作規整,胎質細膩堅致,施釉均勻,釉呈青色,釉層豐腴,具有玉質感。根據越窯遺址的考古研究,這個時期瓷器的燒制技術中的一項重要技術手段是使用匣缽裝燒。匣缽裝燒技術的出現,不僅大大提高了裝燒量,同時使器物不再受明火燒烤,受溫更加均勻,免受落砂之傷,釉面更加瑩潤。

瓷器的燒制過程中,釉料在高溫下發生復雜的化學反應,當燒制過程中,含氧量較高,還原不充分,釉色泛黃,反之則泛綠。這一時期,不少器物釉色泛黃,呈青黃色。該館所藏之罐,通體青綠,因此燒制過程中還原較為充分,頗為難得。

二、從渭州到明州——看唐代的稅制改革

墓志文是重要的歷史資料,“大唐渭州隴西李府君墓志銘并序”“祖諱洗/公諱道/府君諱少文/望貴著族/世代名家/因居稅苗編籍/今乃明州慈溪縣人也”短短四十八字,卻道盡了唐代安史之亂以后社會生活變遷對普通人的影響。

墓志主人李少文卒于咸通四年,即公元863年,此時距安史之亂的平定恰好是100年。此公享年81歲,原籍渭州隴西,屬望貴著族、世代名家,“因居稅苗編籍,今乃明州慈溪縣人也”,用現代白話文講,就是根據稅法規定,編入居住地戶籍,現在是明州慈溪縣人。

因稅入籍,這涉及中唐時期一項重要的稅收制度改革,即兩稅法的頒布。唐德宗于建中元年(780)正式下詔推行兩稅法。“凡百役之費,一錢之斂,先度其數,而賦于人,量出以制入,戶無土客,以見居為簿,人無丁中,以貧富為差,不居處而行商者,在所州縣稅三十之一,度所取與居者均,使無僥幸;居人之稅,秋夏兩征之,俗有不便者,正之。其租、庸、雜徭悉省,而丁額不廢,申報出入如舊式;其田畝之稅,率以大歷十四年墾田數為準,而均征之……”“戶無土客,以見居為簿”,正是這一政策的實施,使渭州隴西人士李府君入籍明州慈溪。

唐初的稅制稱為租庸調制,所謂“有田則有租,有身則有庸,有戶則有調”,但是由于土地兼并,農民逃亡,租庸調制的維持十分困難。安史之亂以后,國家失去有效地控制戶口及田畝籍賬的能力,土地兼并更是劇烈,加以軍費急需,各地軍政長官任意用各種名目攤派,賦稅制度非常混亂,階級矛盾十分尖銳。為了擴大中央政府的財政收入來源,緩和階級矛盾,減輕百姓負擔,唐朝統治者對稅制進行了改革。經過代宗時期的一系列財政措施,德宗終于在建中元年(780)正式頒布兩稅法。

兩稅法中有不少現代稅收思想的影子。“戶無土客,以見居為簿”納稅主體不分主戶(本地土著戶)、客戶(外來戶),一律以現居地登入戶籍納稅,“不居處而行商者,在所州縣稅三十之一,度所取與居者均。”這些均體現了稅收當中的公平原則。公平原則是現代稅收制度最重要的原則之一,在兩稅法中已經有了要公平納稅的理念。

現代財政的預算制度,其本質就是量出為入,“凡百役之費,一錢之斂,先度其數,而賦于人,量出以制入。”可以說是開創了我國國家預算制度的先河。“租、庸、雜徭悉省”,僅征“居人之稅”和“田畝之稅”,分夏、秋兩季征收,則是開創了我國簡化稅種,簡化繳費程序,以稅改費的歷史先河。此外,兩稅法還開辟了以貨幣計稅的歷史。

兩稅法自德宗建中元年(780)開始實施,中間歷經演變,但一年兩稅(夏秋兩季征稅)的制度一直持續到明朝中期才被廢止,約實行了800年之久,它成為中唐以后中國賦稅制度的中樞,為隨后宋元明清王朝的賦稅改革奠定了基礎。

墓志主人生活年代距今已一千多年,今人讀志文難免生疑,引導今人疑而探究,這也是文物的欣賞價值所在。

三、唯好林園,靡采名利——看儒家的養生之道

志文記載,李府君“春秋八十有一”,這在當時已是非常長壽,俗語“人生七十古來稀”,古代人的衛生水平和營養狀況,又有幾個能活到超過七十歲呢?從志文可以看出,這與墓主人“靡采名利”“唯好林園”的生活態度息息相關,古人以“能以周終”來言其高壽。

八十一年里,墓主人過的是什么樣的生活呢?他世代名家,望貴著族,卻“攜儒素飾、躬節儉,求己務棲宿于衡茅之下,稟志氣則云霄之上”。可見其修身甚嚴,生活中力行節約勤儉,不求居住于高堂華屋,但求要有凌云之志。“恂恂鄉黨,怡怡兄弟”,對鄰里恭謹溫順,與兄弟和睦相處,此府君與人相處的態度,處處散發著儒者之風。“府君娶郭氏為夫人,淑質芳姿,表結貞素,內則恭于四德,外則溫和六親,是姊妹之所規,為鄉鄰之規范。”可見其娶妻賢淑,家庭生活和美。“謝師佐英明,飾用子分罔虧,懷惻感恩,厚禮酬賻議矣。”可見其尊師重教。

墓主人是一個節儉、溫和的平凡男人,是一個被歷史和塵土輕輕一拂就會掩埋得干干凈凈的小人物。因為他太普通,太平凡了,除了他的家人,誰也不會記得他。也許時間過久了,家人也把他淡忘了,隨之對其僅有的記憶也埋藏在歷史的塵埃中。然而,隨著墓志罐的重見天日,這個平凡的小人物再次被現代人認識。

“德者壽”是儒家養生思想最為集中而典型的體現。儒家特別注重個人道德修養在養生中的作用,主張突出個人養德的主動性,來達到道德自我完善的境界,并認為這是人們得以長壽的基本要素。“德者壽”的原因,儒家有“天佑說”“情志說”等看法,該志文應該是“情志說”的演繹。讀此墓志,我們看不到墓主人的世俗意義上的顯赫成就,但是主人公的高壽,鑒于當時的醫療衛生條件和營養狀況,可以看成是他戰勝當時生存困境的巨大成就。這一成就,從墓志的撰寫者來看,離不開墓志主人的優良品性。

現代心身醫學理論認為,人是大腦皮層統率的完善生物體。因此,心理因素對人的健康有著極其重要的作用。道德感是人的一種社會性高級情感,自我道德感的滿足,緩解了這方面的情感矛盾,減少了心理沖突,并通過大腦皮層,又給生理機制帶來良性影響,從而有益于人的健康。可見“情志說”是一種比較科學的說法。

一個墓志罐隨著主人的下葬深埋地下千年,當它因為某些原因重見天日時,也為人們帶來了一段塵封的歷史記憶。文物賞析,是今人與文物的對話,本館所藏青瓷墓志罐是欣賞越窯青瓷技藝的佳品,其上所撰志文,字里行間又流動著中國傳統文化的底蘊,儒家思想的精華,從中還可以窺見到一段社會變遷的歷史,對于研究中國墓志的發展和越窯青瓷文化具有一定的意義。

“人有生滅,物有盛衰。”是自然之規律,無人能改,無人能破。然浪費光陰是人之過。于學業者,勤學刻苦,內外兼修;于事業者,業精于勤,寬容大度;于成功者,不沾沾自喜,應汲汲前行。“蓄不繼富”君子救濟困乏者,而不是增益富貴者,這種對待財富的態度也值得今人借鑒。

“李唐越器人間無,趙宋官窯辰星看”,這是乾隆皇帝感嘆越窯瓷器存世之少。新中國成立以后,隨著基本建設的大規模展開,越窯青瓷得以大量出土。這篇凝聚著中國傳統文化思想的志文留在“捩翠融青”之稱的越瓷之上,其珍其貴,莫可言狀。